Sujet : poésie, auteur médiéval, moyen français, ballade médiévale, mort, vertu, Moyen Âge chrétien.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

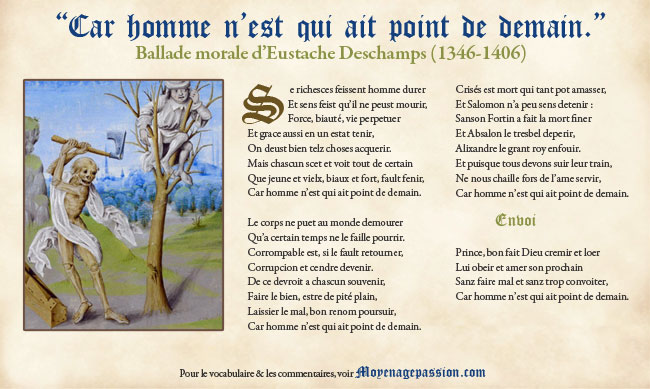

Titre : «Car homme n’est qui ait point de demain»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, T III, Marquis de Queux de Saint-Hilaire (1878)

Bonjour à tous,

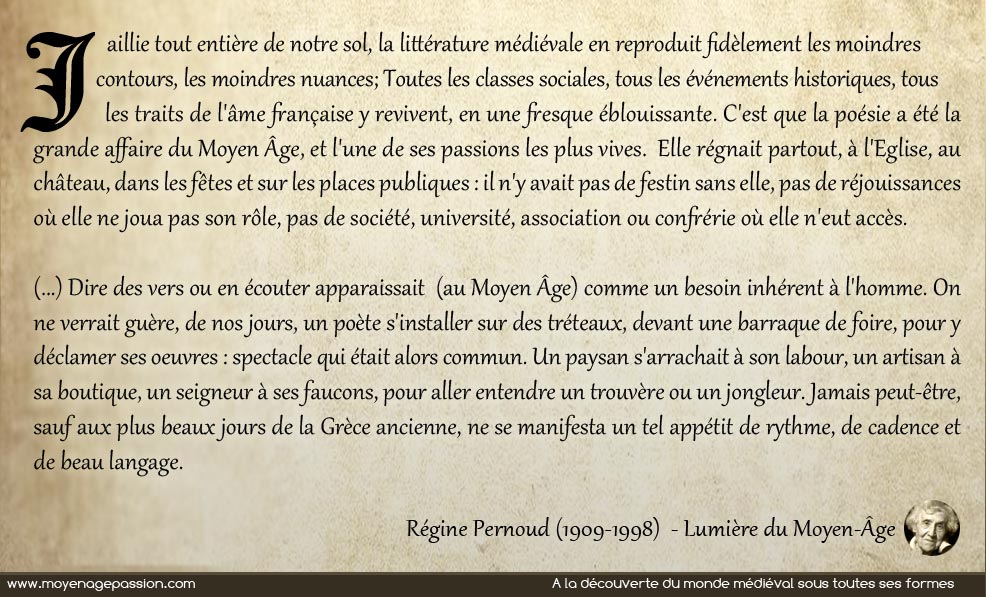

aire reculer l’âge de la mort, rêver d’immortalité et d’homme augmenté, depuis quelques années, une certaine hyperclasse nourrit des mirages de transhumanisme et de longévité accrue. De notre côté, nous revenons sur ce thème de la finitude de l’existence humaine, par la poésie médiévale et son bon sens. A cette occasion nous serons accompagné d’une ballade d’Eustache Deschamps.

Royal 15 D, British Library, Les Omélies du pape Saint Grégoire, Bruges, XVe siècle

La mort, conseillère vertueuse de l’homme médiéval

La mort et le vieillissement font partie des nombreux sujets dont nous a gratifié Eustache Deschamps. « Il n’est de chose qui ne vienne à sa fin« , nous disait-il, dans une autre de ses ballades semblables à celle du jour. Entre guerre de cent ans, épidémies de peste et autres misères de l’époque, cet auteur du Moyen Âge tardif a eu tout le loisir de côtoyer la camarde et d’en voir le visage de près, durant ses soixante-ans de vie.

Le thème est loin de lui être propre, cela dit. Il se présente, de manière récurrente, chez de nombreux auteurs et poètes du monde médiéval. Le Moyen Âge côtoie la mort au quotidien et ne lasse de rappeler son inéluctable présence, au détour du chemin. Elle a traversé avec force l’œuvre de Villon, ses testaments et son style inimitable.

« Je congnoys que pauvres et riches,

Sages et folz, prebstres et laiz

Nobles, vilains, larges et chiches,

Petitz et grans, et beaulx et laidz,

Dames à rebrassez colletz,

De quelconque condicion,

Portant attours et bourreletz,

Mort saisit sans exception. »

François Villon (1431-?1463) Le Grand Testament

La mort, au service d’une vie plus morale

Avant Villon, des auteurs comme Rutebeuf ou Jean de Meung s’étaient eux-aussi exprimés sur le sujet, sur un angle aussi fataliste que moral.

«Pensons que quant ly homs est au travail de mort,

Ses biens ne ses richesses ne luy valent que mort

Ne luy peuvent oster l’angoisse qui le mort,

De ce dont conscience le reprent et remort »

Jean de Meung (1240 -1305) – Le Codicille

Dans le contexte de la foi et de la morale chrétiennes médiévales, ce rappel de la mort fournit autant d’occasions de renforcer sa pratique spirituelle et de s’amender dans le temps de sa vie matérielle. Le très vertueux poète breton Jean Meschinot (1420-1491) le soulignera sous forme d’injonction dans ses Lunettes des Princes :

« Ton temps est bref : veuille à vertu entendre,

ou mieux te fût n’avoir onc esté né.«

Jean Meschinot (1420-1491) Les Lunettes des Princes

On pourrait multiplier, à l’infini, les extraits de littérature médiévale sur cette mort, « auguste conseillère », guide moral de l’action vertueuse. Terminons par un dernier proverbe de Christine de Pizan. En dépit de sa grande confrontation avec le deuil et la douleur, la poétesse et auteur(e) médiévale nous avait également rappelé cet rôle de la mort, dans ses proverbes moraux :

“Quoy que la mort nous soit espouventable

A y penser souvent est prouffitable.”

Christine de Pizan (1364-1430), Proverbes moraux.

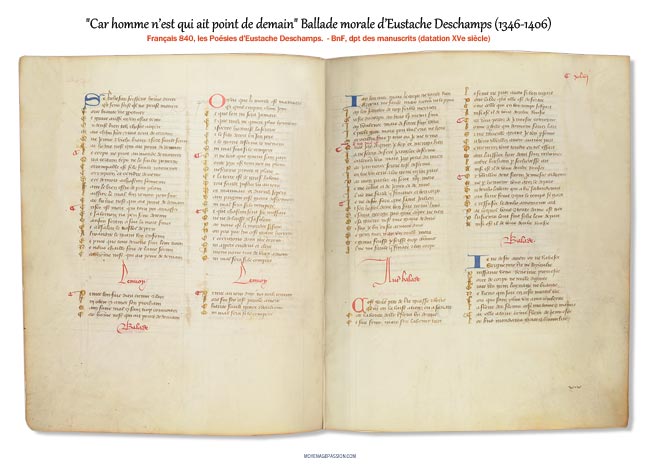

Aux sources manuscrites de cette ballade

Aux sources manuscrites de la ballade du jour, nous retrouvons, une fois de plus, le manuscrit médiéval ms Français 840 de la BnF. Ce manuscrit médiéval du XVe siècle est une véritable bible de l’œuvre prolifique d’Eustache Deschamps.

Pour la transcription en graphie moderne de cette poésie, nous nous référons, à l’habitude, aux Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, initiées par le marquis de Queux de Saint-Hilaire au milieu du XIXe siècle et achevées par Gaston Raynaud.

Se richesces feissent homme durer

dans le moyen français d’Eustache

NB : pour une meilleure compréhension de cette poésie en moyen français, nous vous donnons quelques clefs de vocabulaire.

Se richesces feissent homme durer

Et sens feist qu’il ne peust mourir,

Force, biauté, vie perpetuer

Et grace aussi en un estat tenir,

On deust bien telz choses acquerir (1).

Mais chascun scet et voit tout de certain

Que jeune et vielx, biaux et fort, fault fenir,

Car homme n’est qui ait point de demain.

Le corps ne puet au monde demourer

Qu’a certain temps ne le faille pourrir.

Corrompable est, si le fault retourner,

Corrupcion et cendre devenir.

De ce devroit a chascun souvenir,

Faire le bien, estre de pité plain,

Laissier le mal, bon renom poursuir,

Car homme n’est qui ait point de demain.

Crisés* (Crésus) est mort qui tant pot amasser,

Et Salomon n’a peu sens detenir :

Sanson Fortin (le puissant) a fait la mort finer

Et Absalon (Absalom, fils du Roi David) le tresbel deperir,

Alixandre le grant roy enfouir.

Et puisque tous devons suir* (suivre) leur train,

Ne nous chaille* (chaloir, importer) fors de l’ame servir,

Car homme n’est qui ait point de demain.

L’Envoy

Prince, bon fait Dieu cremir et loer* (craindre et louer),

Lui obeir et amer son prochain

Sanz faire mal et sanz trop convoiter,

Car homme n’est qui ait point de demain.

(1) Tous les premiers vers de cette ballade sont hypothétiques : si les richesses permettaient à l’homme de vivre plus longtemps, ou d’être immortel, en maintenant force, beauté et condition, on aurait bien raison de poursuivre de telles choses. Seulement voilà, c’est n’est pas le cas et tout doit finir un jour.

Sur la mort au Moyen Âge, voir aussi notre article :

Mort médiévale et mort moderne, retour sur quelques idées reçues

En vous souhaitant une belle journée

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.