Sujet : poésies, ballade médiévale, poésie morale, moyen français, Moyen Âge chrétien

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Anonyme

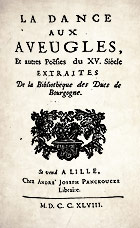

Ouvrage : « La Danse aux Aveugles et autres poésies du XVe siècle, extraites de la bibliothèque des Ducs de Bourgogne » (édition de 1748 chez André Joseph Panckoucke Libraire)

Bonjour à tous,

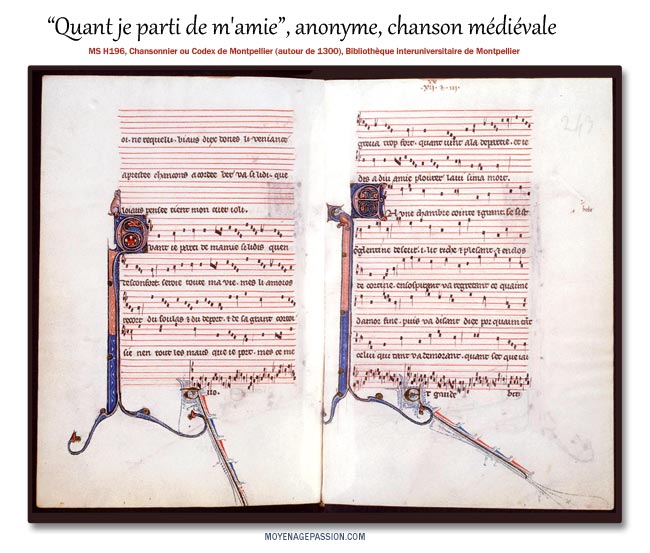

u milieu du XVIIIe siècle, Lambert Douxfils (1708-1753), bibliophile belge, décide de compiler dans un ouvrage d’un peu moins de 400 pages, un certain nombre de pièces littéraires du XVe siècle. Il les recopie depuis un manuscrit (ou peut-être plusieurs) de la Bibliothèque des ducs de Bourgogne sans en donner les références précises. En 1748, on trouvera l’ouvrage édité chez André Joseph Panckoucke, libraire à Lille.

Une compilation de textes du XVe siècle

Les premières pages de cette compilation sont tirées, en partie, de l’œuvre de Pierre Michault. On y trouve notamment sa « Dance aux aveugles« , ainsi que d’autres complaintes dont certaines, on le découvrira plus tard, sont, en réalité, attribuées par erreur à ce poète médiéval. Suite à cela, on trouvera encore d’autres pièces signées dont Le testament de Maistre Pierre de Nesson ou le Miroir aux dames de Phlippe Bouton.

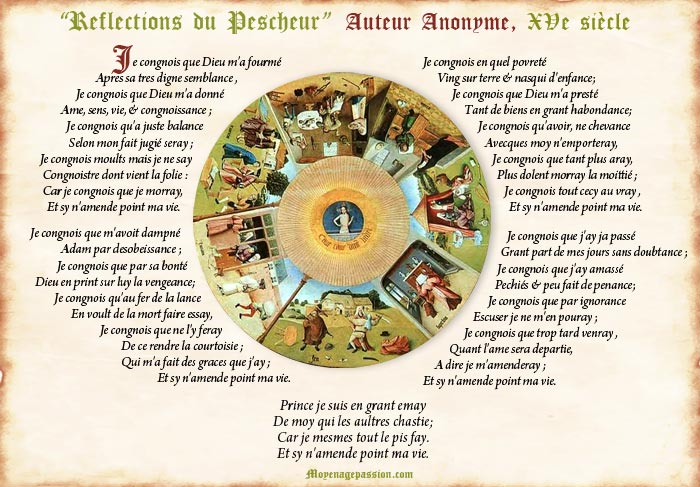

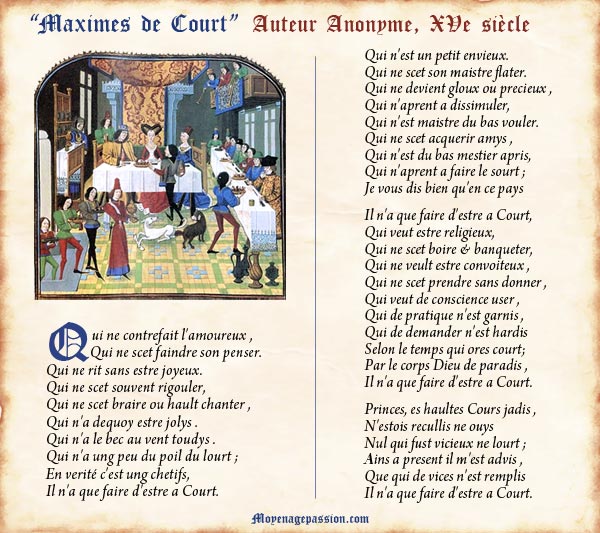

La seconde partie de l’ouvrage réunit d’autres poésies assez courtes profanes ou religieuses et on y trouvera encore des ballades dont les auteurs sont demeurés anonymes. Nous avons déjà publié quelques-uns de ces textes ici (voir ballade sur les maximes de cour ou quatrain sur l’homme de raison contre l’homme de cour) et, aujourd’hui, nous vous en proposons un nouveau. Il s’agit d’une ballade de faction plutôt modeste. Si elle n’est pas entrée dans la postérité, elle possède tout de même de belles qualités. Elle est intitulée « Reflections du pécheur« .

Une ballade médiévale auto-critique

La ballade du jour met en scène les pensées auto-critiques d’un poète médiéval face à une distance : celle entre la réalité de ses actes et ce que devrait lui dicter la foi et la morale chrétienne. N’ayant rien à apprendre des écritures, des principes, ni même des conditions du salut de l’âme, il se déclarera, pourtant, impuissant à s’y conformer dans les faits. Et le refrain de cette ballade viendra scander son constat presque fataliste : « Et s’y n’amende point ma vie. » Autrement dit, je sais tout cela « et pourtant je m’amende pas ma vie : je ne corrige pas ma conduite, je ne l’améliore pas« .

La question du salut au Moyen Âge

Pour qui aurait peut-être pu penser qu’aucun recul n’était permis, ni ne pouvait-être exprimé entre religion et pratique au Moyen Âge, on trouvera, ici, matière à nuancer. De fait, ce questionnement est aussi médiéval que l’est la prégnance de la religion chrétienne. Si chacun s’interroge autour de la juste pratique et du salut en regard des écritures, on n’hésite pas non plus à railler et à se rire des écarts, en particulier quand ils proviennent de ceux censés donner l’exemple ; ainsi, les fabliaux du Moyen Âge central se régaleront de ces distorsions au sujet des moines, des prêtres ou du personnel ecclésiastique, et on en trouvera même des traces plus tardives chez des auteurs du Moyen Âge tardif ou pré-renaissants comme Clément Marot ou Melin de Saint-Gelais.

Du point de vue des sources anciennes de cette poésie, en dehors de l’édition de 1748, on trouve dans Le Moyen âge : bulletin mensuel d’histoire et de philologie (H. Champion Paris, 1926) l’hypothèse que cette ballade pourrait provenir originellement d’un certain « Manuscrit de Saint-Bertin« .

Préceptes religieux, idéal & actualisation

L’usage du « Je » dans cette ballade est-il le fait d’un poète parlant de lui à la première personne ou s’agit-il d’une façon pour l’auteur de désigner un pécheur « archétypal » ? La poésie prendrait alors une dimension plus pédagogique. De notre côté, nous penchons pour un « Je » au premier degré, en pensant même que cette franchise plutôt spontanée et touchante fait tout le charme de cette ballade.

Au delà de sa dimension historique, l’auto-critique dont se fend cet auteur médiéval pourrait paraître assez intemporelle, voire universelle, sur le plan de la conscience religieuse ; quel que soit le chemin dogmatique emprunté, tout croyant un tant soit peu pratiquant, fait, en effet, rarement l’économie d’un tel questionnement ou d’une telle « tension » entre préceptes et exigences dogmatiques, d’un côté, et actualisation effective de cet idéal, de l’autre. Bien sûr, les degrés d’implication peuvent varier mais pour autant qu’il aspire à une certaine forme de réalisation, l’intéressé finit souvent face à son propre miroir à mesurer cette distance.

Moyen Âge occidental oblige, l’idéal inatteignable est ici le « Dieu mort en croix » (le Christ). En d’autres temps, lieux ou circonstances, cela pourrait être un saint, un ermite, un mystique, un moine, un éveillé,… Finalement l’être « réalisé », le Saint en religion, comme le Sage en morale ou en philosophie, est toujours celui capable de mettre en conformité ce qu’il sait « juste » et l’actualisation de cette conscience dans la moindre de ses actions, ou encore, dans la même continuité, ses paroles (ou ses prêches) et ses actes.

Reflections du Pescheur,

ballade médiévale anonyme du XVe s

Je congnois que Dieu m’a fourmé

Apres sa tres digne semblance ,

Je congnois que Dieu m’a donné

Ame, sens, vie, & congnoissance ;

Je congnois qu’a juste balance

Selon mon fait jugié seray ;

Je congnois moults mais je ne say

Congnoistre dont vient la folie :

Car je congnois que je morray,

Et sy n’amende point ma vie.

Je congnois que m’avoit dampné

Adam par desobeissance ;

Je congnois que par sa bonté

Dieu en print sur luy la vengeance;

Je congnois qu’au fer de la lance

En voult de la mort faire essay,

Je congnois que ne l’y feray

De ce rendre la courtoisie ;

Qui m’a fait des graces que j’ay ;

Et sy n’amende point ma vie.

Je congnois en quel povreté

Ving sur terre & nasqui d’enfance;

Je congnois que Dieu m’a presté

Tant de biens en grant habondance;

Je congnois qu’avoir, ne chevance

Avecques moy n’emporteray,

Je congnois que tant plus aray,

Plus dolent morray la moittié ;

Je congnois tout cecy au vray ,

Et sy n’amende point ma vie.

Je congnois que j’ay ja passé

Grant part de mes jours sans doubtance ;

Je congnois que j’ay amassé

Pechiés & peu fait de penance (pénitence);

Je congnois que par ignorance

Escuser je ne m’en pouray ;

Je congnois que trop tard venray ,

Quant l’ame sera departie (séparée du corps),

A dire je m’amenderay ;

Et sy n’amende point ma vie.

Prince je suis en grant emay

De moy qui les aultres chastie;

Car je mesmes tout le pis fay.

Et sy n’amende point ma vie.

En vous souhaitant une Belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

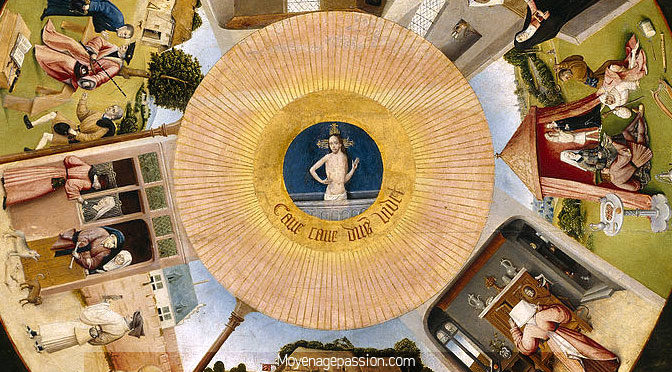

NB : l’image d’en-tête (la même que celle ayant servi à l’illustration) est tirée du tableau Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines, de Jérôme Bosch (autour de 1500), Musée del Prado, Madrid, Espagne.