Sujet : musique ancienne, folk, chanson traditionnelle anglaise, version musicale

Période : XVIe siècle, début de la renaissance, toute fin du Moyen Âge.

Titre : Lady Greensleeves, Greensleeves to a Ground, Greensleeves

Groupe : Jethro Tull

Album : Christmas album (2003)

Bonjour à tous,

Voilà bien longtemps que nous n’avions posté de nouvelles versions de la célèbre chanson anglaise Greensleeves. Comme il n’est pas rare que cette pièce, plus renaissante que médiévale, revienne, outre-Manche ou même outre-Atlantique, dans des albums de chants de Noël, le partage de son interprétation par le groupe Folk Rock Jethro Tull nous a semblé tout indiqué à l’approche des fêtes.

Une mélodie & une chanson indémodable

Cette chanson qui demeure, sans doute, une des plus populaires du répertoire folk et traditionnel anglais a traversé le temps pour inspirer des dizaines et des dizaines de groupes célèbres de par le monde. Compositeurs classiques, ensembles de musiques anciennes, formations de la scène folk ou celtique, on la retrouvera même encore dans des répertoires plus inattendus. On pense, par exemple, à ses inspirations largement plus Jazz chez le grand John Coltrane.

En France, nul n’a, bien sûr, oublié le Port d’Amsterdam de Jacques Brel et plus proche de nous, la chanteuse Nolwenn Leroy lui prêtait encore sa voix. Pour tout savoir de cette chanson traditionnelle et ancienne d’anthologie, de son histoire à ses paroles, nous vous renvoyons à l’article que nous lui avions déjà consacré : Greensleeves, ballade folk traditionnelle anglaise.

Greensleeved, la version de Jethro Tull

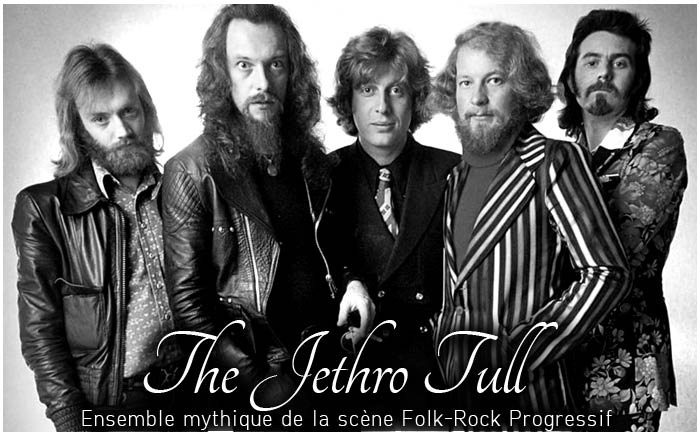

Les Jethro Tull, légende de la scène folk rock progressif

Formé dans le courant de l’année 1967, le groupe anglais Jethro Tull allait, bientôt, devenir un ensemble mythique des 70’s. Entraîné par la créativité débridée de Ian Anderson, par sa voix unique et ses belles envolées de flûtes traversières, la formation connut une carrière de plus de 40 ans qui allait s’achever, en terme de discographie, sur l’album du jour. Sur la scène, ils allaient continuer à faire le bonheur de leurs fans jusqu’à l’année 2011. On le pensait définitivement dissous après sa date, mais en 2018, à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans du groupe, Ian Anderson créa la surprise en montant sur scène avec un Jethro Tull nouvelle formule, un excellente nouvelle pour les millions d’aficionados de la formation britannique.

The Jethro Tull Christmas Album

C’est donc en 2003 que le groupe Folk Rock Progressif décida de faire tribut, à sa manière, à la période des fêtes et aux chants de Noël. Avec quelques 16 pièces de choix, ce Christmas Album demeure unique en son genre. Du point de vue des compositions, il présente un mélange de pièces et chansons maison signées Ian Anderson, ainsi que des morceaux pris dans le répertoire des musiques folk, traditionnelles ou anciennes anglaises. On y trouve également des pièces de Gabriel Fauré, Felix Mendelssohn et JS Bach.

Une signature unique pour un album de Noël tout sauf classique

Derrière l’intention plutôt classique de proposer album de Noël, rien ne l’est dans l’interprétation. Ce Christmas Album conserve le style et l’empreinte indélébile de la formation anglaise. Signature 200% Jethro Tull donc. Il est tout entier inspiré et habité par le vent du rock progressif des 70’s et du folk, avec, bien sûr, la magie de Ian Anderson et ses départs de flûtes solo qui font décoller l’écoute vers les hauteurs.

En définitive, c’est exactement le genre d’album qui, avec l’arrivée de Noël, pourrait bien épater, vos amis fans de Genesis, Led Zeppelin, Yes, et autres groupes mythiques des seventies, tout en restant écoutable en toute saison. Du point de vue distribution, on le trouve encore à la vente en version CD. Attention, toutefois, aux imports « collector » qui peuvent s’arracher à prix d’or. Sinon, à plus petits budgets, il est également disponible en version MP3 plus abordable. Voici un lien utile pour plus d’informations à ce sujet : The Jethro Tull Christmas Album.

Membres de Jethro Tull sur cette production

Ian Anderson (chant, flûtes, guitare acoustique, mandoline, piccolo, percussions), Martin Barre (guitares), Jonathan Noyce (basse), Andrew Giddings (claviers, accordéon), Doane Perry (batterie)

Titrée Greensleeved (contre l’habituel Greensleeves), la version de la mythique chanson par les Jethro Tull se situe dans la continuité de cet album qui est, toute à la fois, un voyage original dans la période de Noël, un couronnement de la longue carrière de la formation anglaise, mais encore un témoignage historique à mettre au crédit du folk rock progressif. Orchestration et sonorités foisonnantes, rythme enjoué, en tendant l’oreille, on y trouvera même un solo de guitare qui pourrait évoqué celui de Mark Knopfler dans les Sultans of Swing des Dire Straits.

En vous souhaitant une belle journée.

Fréderic EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

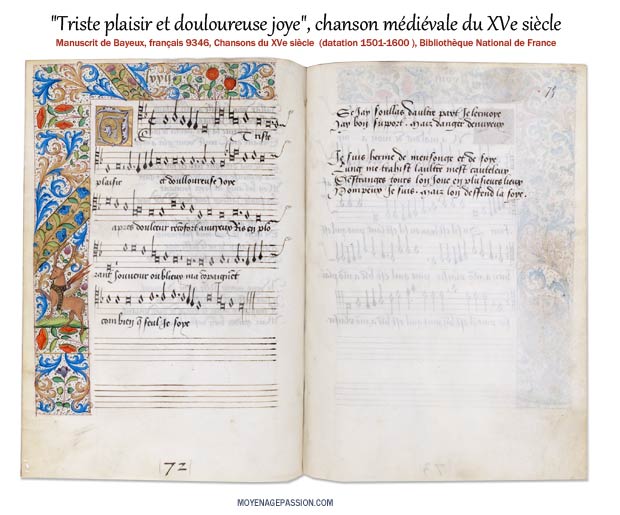

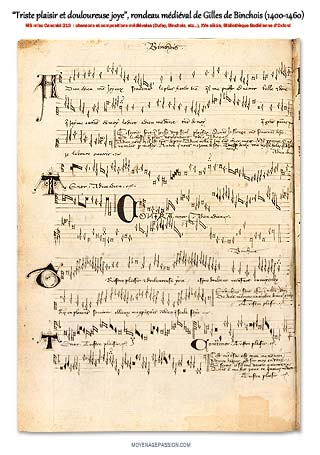

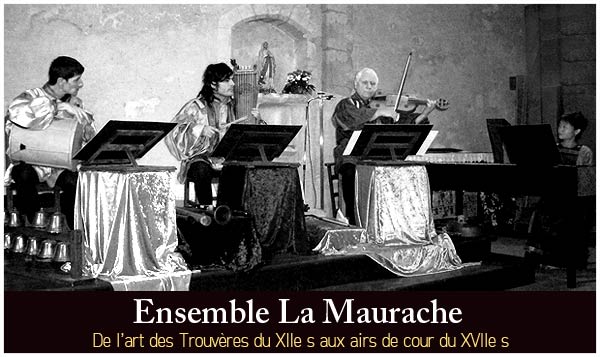

ujourd’hui, nous partons au Moyen Âge tardif, à la découverte d’un rondeau tiré du Manuscrit de Bayeux. Au XVe siècle, cette chanson a connu d’autres versions que celle présentée ici et, jusqu’à nos jours, une variation de Gilles Binchois a même eu tendance à l’éclipser. Il faut donc rendre grâce à l’ensemble médiéval La Maurache pour s’être attaché à nous faire redécouvrir la pièce tirée du Ms de Bayeux.

ujourd’hui, nous partons au Moyen Âge tardif, à la découverte d’un rondeau tiré du Manuscrit de Bayeux. Au XVe siècle, cette chanson a connu d’autres versions que celle présentée ici et, jusqu’à nos jours, une variation de Gilles Binchois a même eu tendance à l’éclipser. Il faut donc rendre grâce à l’ensemble médiéval La Maurache pour s’être attaché à nous faire redécouvrir la pièce tirée du Ms de Bayeux.

elui qui « d’amour se plaint » et n’en a pas aimé jusqu’aux doux maux, comment pourrait-il prétendre avoir jamais aimé, ou plutôt, avoir jamais su le faire en amant loyal et véritable ?

elui qui « d’amour se plaint » et n’en a pas aimé jusqu’aux doux maux, comment pourrait-il prétendre avoir jamais aimé, ou plutôt, avoir jamais su le faire en amant loyal et véritable ? On le chante encore volontiers, quand il devient sulfureux et qu’il s’affirme envers et contre tous : contre la raison, contre les médisants, contre les conventions sociales, contre le devoir des époux, contre le cloisonnement entre la petite et moyenne noblesse et la haute : le chevalier amoureux de la reine, le troubadour et petit seigneur en émoi pour une princesse lointaine et qu’il n’a jamais vu, le vassal ou le poète (bien né mais pas suffisamment) qui flirte avec la belle de son suzerain ou qui louche, avec convoitise, sur la fille ou la cousine de ce dernier. Le poète a-t-il alors, comme seule excuse ou comme seul refuge, son unique volonté d’éluder le passage à l’acte ? Non, pas toujours, même si le loyal amant pourrait parfois, comme il nous le dit, « mourir » pour un seul baiser.

On le chante encore volontiers, quand il devient sulfureux et qu’il s’affirme envers et contre tous : contre la raison, contre les médisants, contre les conventions sociales, contre le devoir des époux, contre le cloisonnement entre la petite et moyenne noblesse et la haute : le chevalier amoureux de la reine, le troubadour et petit seigneur en émoi pour une princesse lointaine et qu’il n’a jamais vu, le vassal ou le poète (bien né mais pas suffisamment) qui flirte avec la belle de son suzerain ou qui louche, avec convoitise, sur la fille ou la cousine de ce dernier. Le poète a-t-il alors, comme seule excuse ou comme seul refuge, son unique volonté d’éluder le passage à l’acte ? Non, pas toujours, même si le loyal amant pourrait parfois, comme il nous le dit, « mourir » pour un seul baiser.

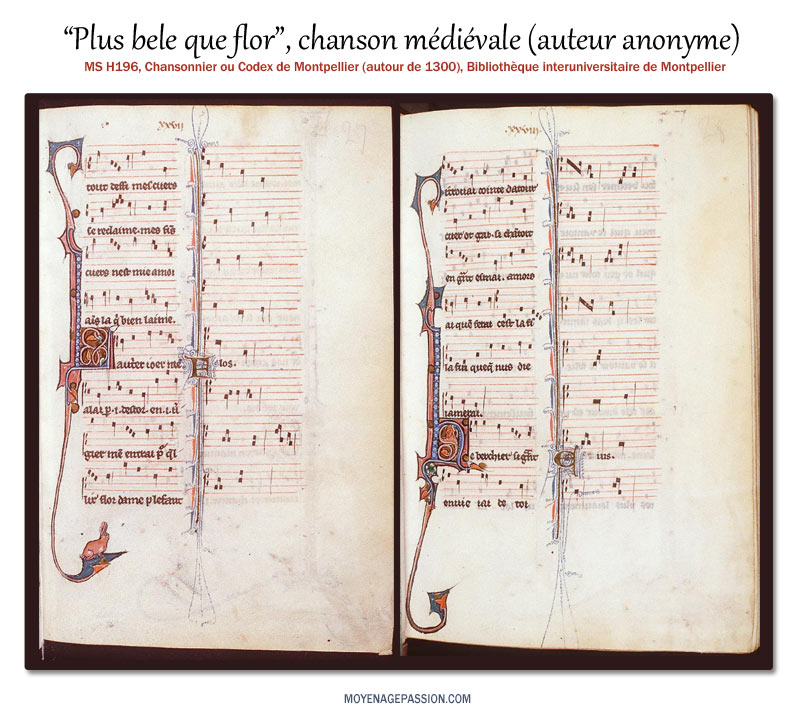

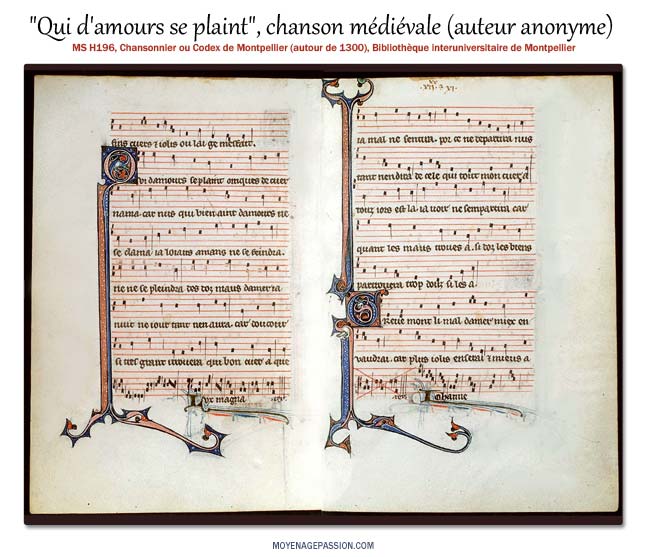

ous retrouvons, ici, le Moyen Âge des trouvères du nord de la France médiévale avec le Chansonnier de Montpellier et ses motets. A l’image des autres pièces de ce manuscrit, présentées jusque là, la chanson du jour est encore empreinte de lyrique courtoise ; on verra qu’elle ouvre aussi sur une partie dédiée plus directement au culte marial et on pourra ainsi noter à quel point les formes de l’amour courtois ont pu être transposée au sentiment religieux envers la Sainte mère par certains auteurs médiévaux (voir

ous retrouvons, ici, le Moyen Âge des trouvères du nord de la France médiévale avec le Chansonnier de Montpellier et ses motets. A l’image des autres pièces de ce manuscrit, présentées jusque là, la chanson du jour est encore empreinte de lyrique courtoise ; on verra qu’elle ouvre aussi sur une partie dédiée plus directement au culte marial et on pourra ainsi noter à quel point les formes de l’amour courtois ont pu être transposée au sentiment religieux envers la Sainte mère par certains auteurs médiévaux (voir