Sujet : médiéviste, histoire médiévale, mentalités médiévales, Moyen Âge chrétien, église médiévale, statut de la femme, féminisme.

Période : haut Moyen Âge, Moyen Âge central & XIXe siècle

Auteur : Régine Pernoud

Média : entretien avec Radio Canada (1982)

Bonjour à tous,

assée un peu inaperçu à en juger les vues actuelles, cette archive de Radio Canada, postée en mars dernier sur youtube est intéressante à bien des points de vues. En 1982, bottant en touche un grand nombre d’idées reçues sur la femme dans la société occidentale médiévale, cet entretien filmé donnait, en effet, la parole à l’historienne Régine Pernoud sur ses travaux et ses ouvrages, notamment : La femme au temps des cathédrales (1980), Pour en finir avec le Moyen Âge (1977) et Histoire de la bourgeoisie en France (1960 et 1963).

Comme on le verra, on n’est loin ici d’une revisite caricaturale habituelle qui voudrait faire de la femme, dans le monde médiéval, voire même depuis la nuit des temps, un « sous-être » brimé et jamais tout à fait à sa pleine mesure dans le social, une victime permanente sans pouvoir, sans autre statut que celle d’être un ventre et sans autre prise sur le monde que celle que les hommes auraient bien voulu lui concéder dans leur magnanimité. Et bien rassurons nous, rien de cela ici et il faut le saluer. Aussi, approchez, approchez gentes dames et damoiselles, venez entendre la bonne nouvelle ! Si, vous étiez de celles qui s’étaient laissées convaincre par la vision d’un monde désespérément égal, depuis la préhistoire et dans lequel la femme avait été vouée à être confisquée de tout et à toujours baisser l’échine, sans doute reprendrez-vous ici un peu de goût pour ce Moyen Âge (bien plus éclairé qu’on le dit), et dont Régine Pernoud vous montrera qu’il ne vous avait pas laissé à sa porte.

La femme dans le monde médiéval et féodal

Si le média ne se charge pas et que vous recevez un message d’erreur youtube, rechargez simplement la page (refresh navigateur).

La femme au temps des cathédrales

Au cours de cet échange filmé, la grande médiéviste revisitait des idées reçues qui touchent le statut et l’histoire de la femme, des premiers siècles au Moyen Âge central, avec une apogée qu’elle situera au XIIe et XIIIe siècles. Dans les siècles suivants, du XIVe s au XVe, elle montrera que le pouvoir politique détenu par la femme dans la société médiévale féodale, semble s’être peu à peu effritée même si, selon elle, c’est véritablement à partir de la renaissance que la tendance se confirmera.

On se souvient que dans le courant du XVIe siècle, on a voulu renouer avec l’antiquité, en tirant un trait sur un monde médiéval réduit alors, à une parenthèse obscurantiste ; du même coup, en faisant la promotion d’une certaine exemplarité des sociétés antiques (leurs codes, leurs droits et leur littérature), on aurait commencé à promouvoir aussi une vision plus archaïque des rapports homme-femme. Toujours selon la thèse de Régine Pernoud, cette orientation ne fera que se confirmer à travers le temps, pour se concrétiser, de manière encore plus tranchée, trois siècles plus tard, au XIXe siècle, sous l’empire et dans le Code napoléon (1804). Reine du contrepied, la médiéviste ira même jusqu’à retourner l’habituelle vision entre « ombres médiévales » et « lumières renaissantes » pour affirmer voir clairement, de son côté, un certain obscurantisme dans la renaissance : en allant chercher systématiquement toutes les références dans l’antiquité, on finira par étouffer la création et la liberté qu’avait connu l’art médiéval pour consacrer une imitation systématique des anciens, condamnant chaque nouvelle œuvre à paraître à la précédente.

Classe bourgeoise & milieux urbains

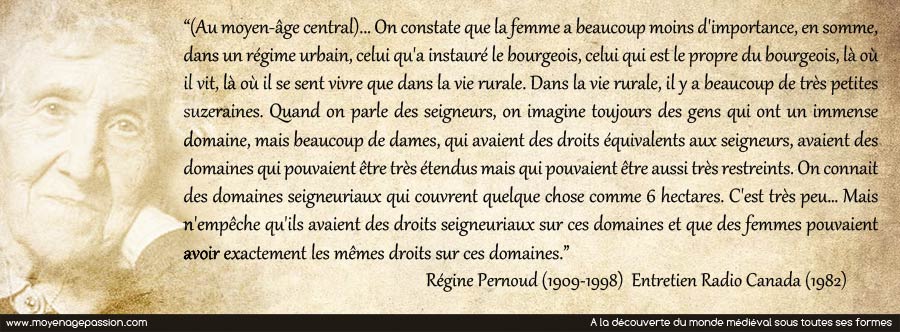

Pour expliquer le changement progressif du statut de la femme du Moyen Âge tardif au XIXe s, Régine Pernoud établit des corrélations directes entre diminution du pouvoir politique féminin, montée des classes bourgeoises et main mise progressive de ces dernières sur les nouveaux foyers de population que deviennent les villes aux XIIe et XIIIe siècles. Nous reprenons ici des larges parties de cet entretien :

— » …Par des textes irréfutables, …, qui ont eu une influence sur la vie des français, je découvrais, peu à peu, que plus ce bourgeois que j’avais vu naître au XIe siècle, s’affirmait, prenait de l’importance, ajoutait au pouvoir économique un pouvoir administratif très grand parce qu’il devenait fonctionnaire et puis que, au XIXe siècle, il avait finalement acquis le pouvoir politique. Et bien parallèlement à cette montée, il y avait le déclin de la femme. La femme cessait d’exister.

(…) C’est une chose curieuse que de penser que dans ces cités médiévales nées aux XIIe et XIIIe siècles, qui se gouvernent elles-mêmes, qui élisent leurs représentants, les femmes votent mais personnellement je n’ai jamais trouvé, (peut-être que quelqu’un en trouvera, mais en tout cas moi, je n’ai jamais trouvé) de femmes qui aient été échevin ou maire ou recteur ou consul, enfin qui est une dignité quelconque dans la vie de la cité, là où règnent les bourgeois. Tout de même ça pose un point d’interrogation.

(…) On constate que la femme a beaucoup moins d’importance, en somme, dans un régime urbain, celui qu’a instauré le bourgeois, celui qui est le propre du bourgeois, là où il vit, là où il se sent vivre que dans la vie rurale. Dans la vie rurale, il y a beaucoup de très petites suzeraines. Quand on parle des seigneurs, on imagine toujours des gens qui ont un immense domaine, mais beaucoup de dames qui avaient des droits équivalents aux seigneurs avaient des domaines qui pouvaient être très étendus mais qui pouvaient être aussi très restreints. On connait des domaines seigneuriaux qui couvrent quelque chose comme 6 hectares. C’est très peu… Mais n’empêche qu’ils avaient des droits seigneuriaux sur ces domaines et que des femmes pouvaient avoir exactement les mêmes droits sur ces domaines.«

Une confiscation progressive

En revenant sur cette grille de lecture de classes, on essayera de se souvenir que les alliances nobiliaires du Moyen Âge et les Dames qu’on épouse ou qui épousent sont des femmes de pouvoir. Si les deux époux n’ont pas toujours voix au chapitre sur ces arrangements bien souvent parentaux, ce sont aussi les titres et possessions détenus par les uns et les autres que l’on s’allie stratégiquement. Autrement dit, si la classe nobiliaire perpétue à travers ses alliances le maintien ou l’extension de son pouvoir, il faut bien que ces pouvoirs, ces titres et ces possessions aient existé réellement, soient grands et soient fondés du côté des hommes comme des femmes.

Sur ces notions de pouvoir des femmes de classes nobles, quand on s’approche du sommet du pouvoir, on pensera encore à de grandes régentes comme Blanche de Castille en France ou María de Molina en Espagne, et à leur rôle majeur sur l’histoire et le devenir des couronnes. Dans le même sens et plongeant du côté du haut Moyen Âge, on pourra reconsulter utilement la conférence donnée par Michel Rouche à l’Ecole Nationale des Chartes, en hommage à René Girard sur Violence et structures archaïques au Moyen Âge. On y trouvera de nombreux exemples du très grand pouvoir des reines, en Europe, dans les siècles suivants la chute de l’empire romain.

Pour reprendre le fil de cet entretien et concernant le glissement vers une confiscation progressive du pouvoir politique des femmes (nobles et bourgeoises), là encore, nous laissons la parole au journaliste et à Régine Pernoud sur un passage clé :

— En somme, si je comprends bien, la question ne serait pas « Comment en finir avec le Moyen Âge ? » mais « comment en finir avec le XIXe siècle ? »

— Oui ou avec tout l’ensemble de ce qui s’est imposé avec je dirais un pouvoir impérial sans réplique au XIXe siècle… C’est exactement en 1593 que le parlement, repère de bourgeois comme l’Université, prend un arrêt qui interdit à la femme toute fonction dans l’Etat. Et dès ce moment là, il y a eu une évolution, depuis le moment où Philippe Le Bel prend la première mesure antiféministe. En 1314 presque sur son lit de mort, il déclare que les femmes seront écartées de la succession au trône. Première mesure antiféministe, ça n’existait pas jusqu’au début du XIVe siècle, jusqu’au moment ou le parlement interdit toute fonction dans l’Etat, ce qui prouve d’ailleurs qu’elle pouvait avoir une fonction dans l’Etat jusque là. »

Le rôle positif de l’Eglise médiévale

sur les relations homme femme

A l’occasion de cet interview, Régine Pernoud remettra aussi quelques vérités à leur place sur le rôle de l’Eglise médiévale dans la promotion d’une certaine égalité homme femme. Sur l’argument du mariage arrangé et forcé des jeunes gens (pas ceux des classes rurales ou « roturières », mais principalement ceux des classes nobles, pour les raisons de pouvoir évoquées) l’historienne relèvera que c’est l’Eglise qui, la première, a lutté contre le consentement obligatoire des parents à partir du VIIIe siècle. Et quand soulevant les croisades, la classique légende noire de l’inquisition et oubliant bizarrement la fameuse terre plate, l’interviewer s’étonnera de la voir s’avancer en faveur de l’Eglise médiévale, l’historienne prendra, là encore, un contre pied, en s’élevant contre les habituels préjugés d’obscurantisme et un certain nombre d’idées fausses à ce sujet.

— « … Mais revenons à l’Eglise, force de libération. Qui est-ce qui a fait disparaître l’esclavage tout de même ? Et qui est-ce qui a imposé, justement et fait entrer dans les mœurs peu à peu, l’égalité de l’homme et de la femme, si ce n’est pas l’Eglise. … C’est je dois dire personnellement, une sorte de découverte que j’ai faite. J’ai travaillé l’histoire de l’Eglise, si vous voulez, en remontant, parce que j’étais étonné de voir cet extraordinaire pouvoir attribué à la femme au XIIe siècle, sous la France féodale et l’Angleterre et les autres pays d’Occident. Alors j’ai tâché de remonter le cours du temps et qu’est-ce qu’on trouve ? On trouve l’influence de l’Eglise, notamment dans cette question du mariage, dès le début. Dans l’égalité de la femme, quand on voit le rôle de la femme dès les débuts de l’Eglise, c’est extraordinaire. Cela demanderait à être étudié dans le détail et mis un peu en valeur. Quelles sont les premières personnes que les églises mettent sur les autels si ce ne sont pas des femmes ? Comptez le nombre d’hommes qui sont déclarés Saints pendant les trois premiers siècles et le nombre de femmes, vous serez stupéfait.

— On vous dira justement que l’Eglise a porté les femmes sur les autels pour mieux les immobiliser, pour mieux les aliéner.

— (…) On dit « au XIIe siècle, on avait le culte de la femme mais c’était précisément pour mieux l’aliéner. » Bien, moi je veux bien être une femme aliénée si je suis reine couronnée ayant une chancellerie, des moyens d’exécution et le même pouvoir que le roi. Si c’est cela que vous appelez aliénation, vivement l’aliénation pour toutes les femmes ! C’est à dire qu’elle est absolument sur le même pied que l’homme.

—Oui mais là vous parlez d’un pouvoir politique ?

— Oui, mais c’est important le pouvoir politique. Vous savez depuis quand on a reconquis le pouvoir politique ? 1947… C’est le général De Gaule qui nous l’a donné avec le droit de vote.

— Mais il n’y a pas que la vie politique, il y a aussi, les aspects dont on parle beaucoup actuellement, de la vie affective, la vie sexuelle de la femme ? Est-ce que la femme, à ce moment là, n’était pas simplement perçue comme une marchandise d’échanges ?

— C’est justement contre quoi l’Eglise s’est élevée et les obligations de l’Eglise ont été proclamées aussi bien pour les hommes que pour les femmes parce que c’est l’Evangile. Qui est-ce qui, pour la première fois dans l’Histoire, met l’homme et la femme exactement sur le même pied dans le mariage ? C’est le Christ. C’est dans les trois synoptiques et ça a scandalisé les apôtres, d’ailleurs. Ils ont dit « si c’est comme ça autant ne pas se marier ». Ils n’en ont pas voulu, ils ont trouvé que le Christ allait trop loin ou trop fort et, en effet, dans leur civilisation, il y allait fort. Et ça on l’a compris et, surtout, on ne l’a vécu que, peu à peu, mais ça a été vécu merveilleusement, justement au cours des premiers siècles de l’Eglise. Et puis ça a été, peu à peu, instauré dans les mœurs, facilité, d’ailleurs, dans nos pays – en France, en Irlande, en Espagne – par l’influence de la société celtique qui se retrouvait un peu elle-même. Car, chez les celtes, je ne dirais pas que la femme était à égalité avec l’homme, non je ne crois pas qu’on puisse le dire d’aucune civilisation, en dehors de la civilisation chrétienne, mais du moins était-elle étroitement associée à l’homme et prenait-elle part à ses activités. Et ça, ça scandalisait beaucoup les écrivains romains. Et comme lors de l’effondrement de l’empire romain, au Ve siècle, la civilisation celtique reprend un peu ses droits en France, en Espagne, même en Italie, dans le domaines des Iles d’Irlande et Britannique, peu à peu on voit cette liberté et cette égalité qu’instauraient l’Eglise prendre chez nous très naturellement.«

La famille dans le monde médiéval

Pour conclure, cet entretien qui remet bien des pendules à l’heure, on y trouvera encore des affirmations clés sur l’importance de la famille comme base solide, autant que facteur d’émancipation individuelle dans les sociétés médiévales. Nous sommes en 1982 mais Régine Pernoud constate déjà les mauvais traitements que l’on fait subir à cette cellule fondamentale qui fut à la base de notre société pendant des centaines, sinon des milliers d’années. Depuis cette entretien, on a, du reste, continué méthodiquement de s’évertuer à la dénigrer et la détruire.

Contre une nouvelle idée reçue, l’historienne nous expliquera qu’il faut que la famille soit forte pour que les individus soient vraiment libres ; si l’homme médiéval voyage autant, c’est qu’il est aussi certain de pouvoir revenir vers ce havre solide. La médiéviste nous rappellera, au passage, qu’au Moyen Âge la gente masculine est majeure à 14 ans et la gente féminine à 12 ans. C’est Henri III, à la fin du XVIe siècle qui changera la donne brusquement en fixant la majorité à 25 ans. Il faudra attendre 1792 pour que cette dernière soit ramenée à 21 ans pour tout le monde, puis, sous le code Napoléon, à 21 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes. Enfin, les débuts du XXe siècle verront cette majorité à nouveau établie à 21 ans pour tous et ce n’est qu’en 1974 qu’elle sera ramenée à 18 ans pour filles et garçons.

Trouver les ouvrages de Régine de Pernoud

Voici des liens vers les ouvrages de Régine Pernoud utilisés en référence, à l’occasion de cet entretien.

La Femme au temps des Cathédrales, Poche (1980) La Femme au temps des Cathédrales, Poche (1980) |  Pour en finir avec le Moyen-Age, Points (1977) Pour en finir avec le Moyen-Age, Points (1977) |

Histoire de la Bourgeoisie en France 1, Points (1960) Histoire de la Bourgeoisie en France 1, Points (1960) |  Histoire de la Bourgeoisie en France Points (1963) Histoire de la Bourgeoisie en France Points (1963) |

Vers un « reset » permanent des compteurs ?

Pour qui s’intéresse honnêtement au Moyen Âge et aux faits historiques, la place faite à la femme dans la société médiévale se tient loin des préjugés habituels et des visions erronées encore trop souvent mises en exergue. Quand les informations sont absentes, on les invente ou on les contrefait, et quand elles ne sont pas simplement fausses, on vient en exploiter d’autres avec cette fâcheuse manie qui sévit, de plus en plus, de revisiter l’histoire, hors contexte, au goût des aspirations du jour et toujours, bien sûr, au désavantage de cette dernière.

De nos jours, dans la lignée de Régine Pernoud, certaines historiennes et intellectuelles œuvrent heureusement, avec beaucoup de sérieux, à une vision réaliste du rôle de la femme à travers les âges ou, même au présent, à travers les sociétés et les cultures. Malgré cela, les vérités de laboratoire ont toujours du mal à s’étendre au grand jour ; en 2020, en observant le monde de la « vulgate » (médias, réseaux sociaux, etc…), on en vient, quelquefois, à se demander si certaines relectures caricaturales, relayées complaisamment par certaines formes de féminisme très actuelles (et qui n’ont plus grand chose de commun avec celui d’une Régine Pernoud), ne finissent pas par engendrer, à la longue, des formes de victimisation systématiques qui ne servent, en rien, la vérité des faits.

Bien entendu, il ne s’agit pas de nier certaines réalités mais en revisitant constamment à la baisse le statut des femmes à travers l’histoire et le monde et en minimisant constamment les rôles véritables qu’elles ont joués par le passé ou même les grandes avancées à certains moments de l’Histoire, on finit par faire la promotion d’une sorte de réinitialisation permanente des compteurs qui ne fait qu’à alimenter de nouvelles formes d’ignorance et ne contribue certainement pas à faire avancer les débats.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Pour poursuivre sur le sujet de la femme dans le monde médiéval, nous vous conseillons également de consulter les travaux de l’historienne médiéviste Julie Pilorget . En 2016, France culture lui consacrait un podcast à découvrir ici : la femme en milieu urbain au Moyen Âge tardif .

n mars dernier, dans le cadre de son

n mars dernier, dans le cadre de son  Pour ceux qui ne les connaissent pas encore William Blanc et Justine Breton, font partie d’un courant d’historiens qui se sont fait une spécialité de l’étude des manifestions de l’Histoire au sein de notre modernité : revisites modernes des mythes ou récits médiévaux ou historiques, racines historiques cachées sous certains mythes modernes, instrumentalisation des mythes anciens par le monde moderne, médiévalisme, Moyen Âge reconstruit et médiéval-fantasy, etc… Autant de questions qui, vous le savez, sont aussi au cœur de notre questionnement.

Pour ceux qui ne les connaissent pas encore William Blanc et Justine Breton, font partie d’un courant d’historiens qui se sont fait une spécialité de l’étude des manifestions de l’Histoire au sein de notre modernité : revisites modernes des mythes ou récits médiévaux ou historiques, racines historiques cachées sous certains mythes modernes, instrumentalisation des mythes anciens par le monde moderne, médiévalisme, Moyen Âge reconstruit et médiéval-fantasy, etc… Autant de questions qui, vous le savez, sont aussi au cœur de notre questionnement. Les deux conférenciers l’affirmeront plusieurs fois eux-mêmes dans cette intervention : qui veut étudier le roman arthurien dans ses grandes longueurs trouvera largement matière à s’y noyer. Pour les suivre dans leurs raisonnements, ils nous ont toutefois laissé, tous deux, des ouvrages permettant de faire un peu mieux le tri entre toutes ces notions : fantasy et histoire, mythes modernes et mythes anciens, instrumentalisation des thèmes historiques par l’idéologie moderne, échafaudages conceptuels entremêlées, reconstructions complexes,… Voici donc quelques livres pour creuser tous ces passionnants sujets en leur compagnie.

Les deux conférenciers l’affirmeront plusieurs fois eux-mêmes dans cette intervention : qui veut étudier le roman arthurien dans ses grandes longueurs trouvera largement matière à s’y noyer. Pour les suivre dans leurs raisonnements, ils nous ont toutefois laissé, tous deux, des ouvrages permettant de faire un peu mieux le tri entre toutes ces notions : fantasy et histoire, mythes modernes et mythes anciens, instrumentalisation des thèmes historiques par l’idéologie moderne, échafaudages conceptuels entremêlées, reconstructions complexes,… Voici donc quelques livres pour creuser tous ces passionnants sujets en leur compagnie.

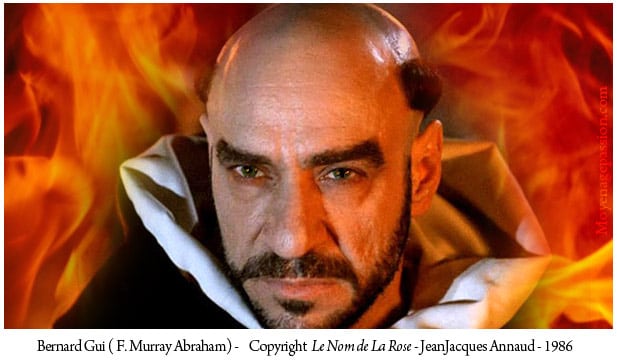

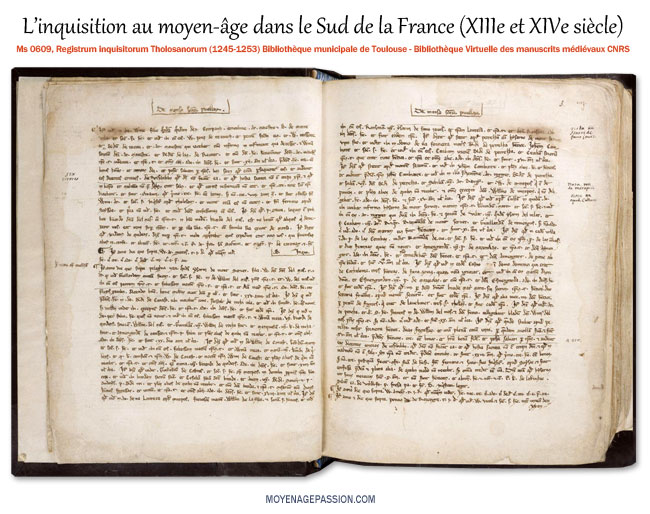

Pour autant qu’il soit devenu presque banal de charger l’Eglise catholique romaine à tout propos, sur le sujet de l’inquisition au moyen-âge, il faut s’atteler à détricoter certaines idées reçues pour rétablir un semblant d’objectivité. Cela tombe bien puisque, la conférence du jour se propose justement de réintroduire des éléments factuels sur ce terrain conquis de longue date par un imaginaire débordant. Bien sûr, à travers cela, il s’agira aussi de rendre justice à l’Histoire. A l’attention de ceux qui, pour des biais idéologiques ou des croyances personnelles, pourraient être tentés d’y voir une façon de « trouver des justifications » ou de « fournir des excuses » aux procédés questionnés, la méthodologie historique n’aura qu’une chose à opposer : le principe de réalité, la froideur des chiffres et des faits, et, plus que tout cela encore, des réserves prudentes à l’égard de tout jugement.

Pour autant qu’il soit devenu presque banal de charger l’Eglise catholique romaine à tout propos, sur le sujet de l’inquisition au moyen-âge, il faut s’atteler à détricoter certaines idées reçues pour rétablir un semblant d’objectivité. Cela tombe bien puisque, la conférence du jour se propose justement de réintroduire des éléments factuels sur ce terrain conquis de longue date par un imaginaire débordant. Bien sûr, à travers cela, il s’agira aussi de rendre justice à l’Histoire. A l’attention de ceux qui, pour des biais idéologiques ou des croyances personnelles, pourraient être tentés d’y voir une façon de « trouver des justifications » ou de « fournir des excuses » aux procédés questionnés, la méthodologie historique n’aura qu’une chose à opposer : le principe de réalité, la froideur des chiffres et des faits, et, plus que tout cela encore, des réserves prudentes à l’égard de tout jugement.

Ayant laissé derrière lui sa carrière dans l’enseignement, on le retrouvera bientôt très impliqué dans le secteur de la culture, du patrimoine et de la muséographie. Dans le même temps, il restera fortement présent dans le domaine de l’Histoire. A ce titre, et pour ne citer que ces deux charges, il est de longue date membre associé de la Société des Historiens Médiévistes de l’enseignement supérieur public, ou encore administrateur de la Société des Amis du Musée de Cluny. Actuellement, il termine un doctorat à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales sous la direction de Jacques Chiffoleau. Notons qu’il avait effectué son DEA sous la direction de André Vauchez (directeur de l’Ecole Française de Rome, spécialisé dans les hérésies médiévales).

Ayant laissé derrière lui sa carrière dans l’enseignement, on le retrouvera bientôt très impliqué dans le secteur de la culture, du patrimoine et de la muséographie. Dans le même temps, il restera fortement présent dans le domaine de l’Histoire. A ce titre, et pour ne citer que ces deux charges, il est de longue date membre associé de la Société des Historiens Médiévistes de l’enseignement supérieur public, ou encore administrateur de la Société des Amis du Musée de Cluny. Actuellement, il termine un doctorat à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales sous la direction de Jacques Chiffoleau. Notons qu’il avait effectué son DEA sous la direction de André Vauchez (directeur de l’Ecole Française de Rome, spécialisé dans les hérésies médiévales).

mateur d’histoires insolites, cette vidéo-conférence de Michel Pastoureau sur les procès faits aux animaux, du Moyen Âge central aux siècles suivants, pourraient bien vous distraire. Attention, toutefois, l’historien donne très vite le ton ici : s’il peut nous faire sourire, le sujet doit être pris très au sérieux. Il fait partie, des mots même du médiéviste, de la grande Histoire et, sous l’apparente trivialité, pas question de laisser l’anecdotique, ou pire, un

mateur d’histoires insolites, cette vidéo-conférence de Michel Pastoureau sur les procès faits aux animaux, du Moyen Âge central aux siècles suivants, pourraient bien vous distraire. Attention, toutefois, l’historien donne très vite le ton ici : s’il peut nous faire sourire, le sujet doit être pris très au sérieux. Il fait partie, des mots même du médiéviste, de la grande Histoire et, sous l’apparente trivialité, pas question de laisser l’anecdotique, ou pire, un  sensationnalisme à la mode, prendre le pas. Ces questions interrogent, en profondeur, les sociétés médiévales et renaissantes dans leurs rapports à la justice, dans leurs rapports homme animal et dans leurs représentations, ,…

sensationnalisme à la mode, prendre le pas. Ces questions interrogent, en profondeur, les sociétés médiévales et renaissantes dans leurs rapports à la justice, dans leurs rapports homme animal et dans leurs représentations, ,…