Période : moyen-âge, du XIIe au XVe siècles

Média: conférence vidéo, chaîne youtube

Lieu: Musée de Cluny, décembre 2017

Titre: Travailler en ville au Moyen Âge

Conférencière: Julie Claustre

Bonjour à tous,

Réalité de la ville médiévale :

entre espace urbain espace rural

Dans la ville du moyen-âge, espace urbain et espace rural s’interpénètrent et les frontières entre nature et agriculture, d’un côté et, de l’autre, activités proprement urbaines et espace construit y sont bien moins tranchées qu’aujourd’hui. A ce titre, comme l’intervenante du jour nous le rappellera, au début du XVe siècle on trouve encore à Paris de nombreuses parcelles cultivées ou dédiées

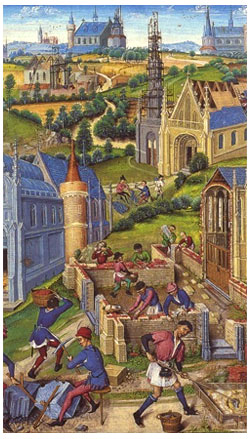

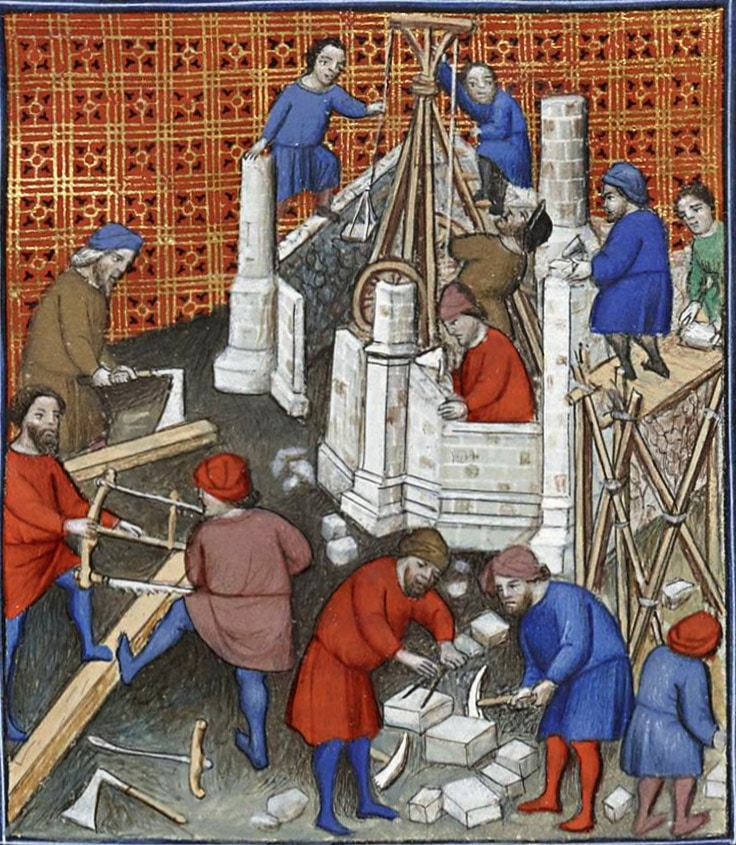

(ci-contre, chronique de Girart de Roussillon, construction d’une église à Saint-Denis (XVe siècle)

Bibliothèque de vienne,

Au milieu de ce savant mélange d’urbanité et de ruralité, émergent pourtant des spécificités liées à la vie urbaine et notamment certains métiers qui lui sont propres. C’est de ce travail là dont il est question dans la conférence du jour. Dans ce vaste champ de pratiques, elle se concentrera en particulier sur certaines activités « productives » et marchandes de la cité, sur leur organisation et sur les représentations qui s’y trouveront bientôt attachées. On y parlera donc de diversité même mais encore de corporations, de culture technique et d’une valorisation hétérogène des savoirs-faire qui ne rimera pas systématiquement avec la reconnaissance sociale de ces acteurs ni avec leur réussite économique.

« Le travail en ville au moyen-âge » par Julie Claustre (Musée de Cluny)

Julie Claustre est maître de conférences en Histoire du moyen-âge à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et attachée au Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris.

Activités productives citadines

« …Vraiment on eût volontiers dit qu’en qu’en la ville se tenait une foire perpétuelle, tant elle regorgeait de richesses, cire, poivre, graines et fourrures de vair et de gris, et toutes marchandises qui se peuvent imaginer. » Chrétien de Troyes – Perceval le Gallois ou contes de Graal

Fourmillement, diversité, technicité

En partant de l’arrivée du Gauvain de Chrétien de Troyes à Escavalon, la première réalité à laquelle nous confronte le travail dans la ville médiévale tient autant de la diversité et de l’effervescence : « bons ouvriers qui travaillent aux métiers les plus variés » fonderies d’or et d’argent, orfèvreries, travail des émaux, du verre, du cuir, fabrication d’armures et d’écus, draperie et textile, fourrures, épices, etc. Tout s’y fabrique et tout s’y vendent et l’image est celle d’un fourmillement, de l’opulence, mais encore d’une forme « d’excellence » (le mot est moderne mais l’idée est là).

Savoir-faire, technicité, complexité des opérations réalisées, à travers certaines formes d’artisanat urbain, il est donc question de maîtrise et les villes des XIIe, XIIIe et XIVe siècles verront s’organiser autour de ces métiers de véritables corporations (« mestier », « guildes », etc…) qui deviendront bientôt les interlocuteurs privilégiés du pouvoir et qui auront même une forme de représentation d’influence variable, dans les instances décisionnaires de certaines cités.

Naissance et développement

d’organisations corporatives des métiers

Ces « corporations » régiront bientôt les droits d’entrée et de sorties des individus à l’intérieur de leurs différentes spécialités, leurs conditions d’exercice, leurs filières d’apprentissage et mettront en place de véritables chaînes pour contrôler et réglementer chaque métier, tout autant que pour garantir la qualité de leurs oeuvres ou productions. Un peu plus tard dans le temps, certaines d’entre elles seront même à l’initiative de la constitution de caisses pour aider leurs membres victimes de maladies professionnelles ou même pour financer leur funéraille.

Intrication du politique et de l’économique

On notera, au passage, l’implication des pouvoirs seigneuriaux dans ces processus dans un véritable dialogue qui s’installera alors entre pouvoir politique et économique. Les instances de la ville y auront bien sûr un intérêt de contrôle social tout autant que fiscal et même encore militaire et participatif, mais le phénomène dénotera aussi, sur certains secteurs clés, d’une véritable volonté d’implication du pouvoir politique dans la « signature » des productions.

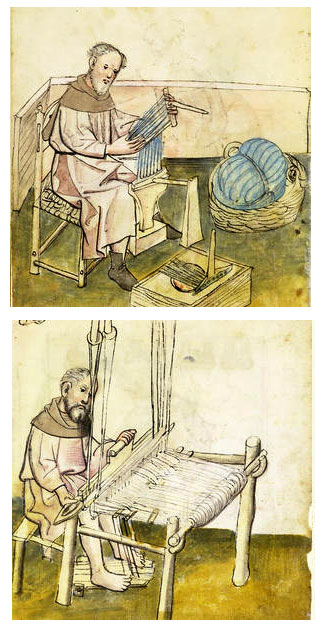

C’est notamment souvent le cas du secteur de la draperie et on s’en étonne moins quand on sait l’importance que ce dernier a revêtu pour le développement intra-muros de nombreuses villes

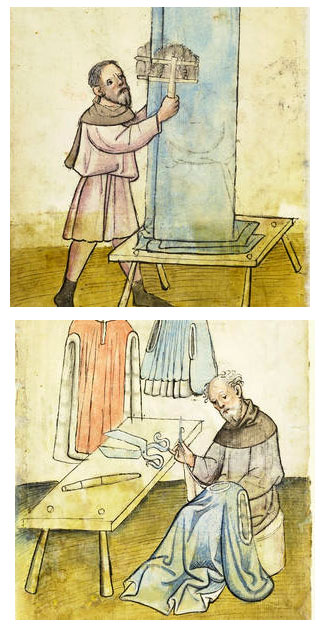

(ci contre, étapes de confection textile, illustrations tirées du manuscrit allemand

« Le livre de douze frères des maisons mendel, » (XIVe)

cité dans la conférence.)

L’activité en question emploie aussi une main d’oeuvre conséquente aux différentes étapes de sa production qui justifiera d’un large crochet de l’intervenante de cette conférence, pour nous le détailler. On notera notamment avec elle et pour en donner la mesure, qu’une ville comme Florence employait, à un moment donné de son histoire médiévale, plus d’un quart de ces habitants dans ce secteur.

Valorisation sélective

Le développement de ces métiers urbains, en particulier ceux liés à la production et à la « création » de la matière (opérations techniques réputées complexes), donnera le jour à une valorisation générale de leur exercice et de leurs productions, mais il ne suffira pourtant pas qu’on les loue ou qu’on les consacre sur les vitraux des cathédrales pour en faire de larges voies d’accès à la richesse ou à l’opulence économique. Si, là-encore les drapiers ont souvent tiré leur épingle du jeu (on pourrait peut-être y ajouter certaines productions stratégiques de la ville qui ont prises,

Dans le même ordre d’idées, compétence et maîtrise d’oeuvre technique ne garantiront pas toujours à leurs détenteurs, fussent-ils aux échelons les plus élevés de leur profession, une indépendance financière ; ainsi, certains maîtres artisans seront même contraints de se ranger sous le régime du salariat pour pouvoir subsister. D’égale façon, des barrières financières, réglementaires , sociales ou légales existeront aussi pour passer du statut de salarié à celui d’artisan indépendant ou de maître d’oeuvre. Enfin, on pourra encore ajouter aux limites de cette valorisation, des différences de reconnaissance qui touchent encore les notions de genre, puisque masculin et féminin ne sembleront pas s’y trouver logés à la même enseigne.

Pour conclure sur un voeu pieux et tout en rendant grâce à la qualité de ces interventions proposées par le Musée de Cluny, on peut espérer que d’autres conférences viendront compléter le tableau sur le sujet immensément vaste du travail dans la ville au moyen-âge. Si bonne soit-elle, une seule conférence ne saurait en effet l’épuiser. On pense notamment à d’autres secteurs et métiers (métiers de bouche, restauration, etc…), mais aussi aux activités urbaines de service ou encore pourquoi pas aux métiers de la justice, de la régulation ou de la loi, pour ne donner que ces quelques exemples.

Pour le moment, sachons toutefois nous contenter et disons-le encore une fois, en les articulant, ces quatre belles conférences nous offrent un panorama assez complet de la réalité du travail au moyen-âge et des règles qui le régissent et demeurent une véritable mine d’information. Merci donc encore une fois au Musée du moyen-âge pour partager gracieusement tout cela avec le public sur sa chaîne youtube.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

oujours dans le cycle « Le travail au moyen-âge » voici une nouvelle conférence présentée par le Musée de Cluny. Elle nous entraîne, cette fois-ci, au coeur des monastères et à la découverte du travail des moines du moyen-âge central.

oujours dans le cycle « Le travail au moyen-âge » voici une nouvelle conférence présentée par le Musée de Cluny. Elle nous entraîne, cette fois-ci, au coeur des monastères et à la découverte du travail des moines du moyen-âge central.

ieux comprendre l’organisation des chantiers médiévaux mais aussi mieux approcher les conditions générales entourant les travailleurs qui s’affairaient et fourmillaient sur les sites de construction du moyen-âge, voilà un objectif louable et passionnant. Le 16 mars 2018 et dans le cadre d’une conférence, le Musée de Cluny recevait la jeune doctorante de l’Université Paris-Sorbonne Cécile Sabathier qui s’est fait une spécialité de la question, sur une période qui couvre le XIVe et le XVe siècles et qui correspond donc au moyen-âge tardif.

ieux comprendre l’organisation des chantiers médiévaux mais aussi mieux approcher les conditions générales entourant les travailleurs qui s’affairaient et fourmillaient sur les sites de construction du moyen-âge, voilà un objectif louable et passionnant. Le 16 mars 2018 et dans le cadre d’une conférence, le Musée de Cluny recevait la jeune doctorante de l’Université Paris-Sorbonne Cécile Sabathier qui s’est fait une spécialité de la question, sur une période qui couvre le XIVe et le XVe siècles et qui correspond donc au moyen-âge tardif.

« Le mythe littéraire du Graal combine en lui deux éléments. D’une part, une quête spirituelle promettant la révélation d’une vérité sur le monde et sur soi-même. flattant l’illusion que nous pourrions, une bonne fois, trouver la clef de notre destin. (on arrive dans un château, on dit ce qu’il faut et, bon sang mais bien sûr !, c’est ça la clef de la vie). Et d’autre part, le monnayage de cette quête en une aventure concrète palpitante, faite de voyages, de rencontres, de combats. »

« Le mythe littéraire du Graal combine en lui deux éléments. D’une part, une quête spirituelle promettant la révélation d’une vérité sur le monde et sur soi-même. flattant l’illusion que nous pourrions, une bonne fois, trouver la clef de notre destin. (on arrive dans un château, on dit ce qu’il faut et, bon sang mais bien sûr !, c’est ça la clef de la vie). Et d’autre part, le monnayage de cette quête en une aventure concrète palpitante, faite de voyages, de rencontres, de combats. »