Sujet : musique, chanson, médiévale, vieux français, trouvère d’Arras, chant monodique, amour courtois, langue d’oïl, courtoisie.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle.

Auteur : Adam de la Halle (1235-1285)

Titre : Qui à droit veut amours servir

Interprète : Ensemble Sequentia

Album: Trouvères, Höfische Liebeslieder Aus Nordfrankreich (chants d’amour courtois des pays de langue d’Oil) (1987)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous revenons au XIIIe siècle en musique, en compagnie du trouvère Adam de la Halle. En plus de ses célèbres jeux théâtraux, ses rondeaux, balades et motets et ses jeux-partis, on doit à celui qu’on appelait encore le Bossu d’Arras, un peu plus d’une trentaine de chansons. C’est l’une d’elle qui fait l’objet de cet article.

Un mode d’emploi de l’amour courtois

à l’usage des loyaux amants

La pièce du jour est une chanson monodique sur le thème de l’amour courtois. Plus qu’une déclaration à une dame, le trouvère s’adressera directement, ici, aux loyaux amants et son texte se présente même comme un court mode d’emploi à l’attention de ceux qui prétendent aimer courtoisement.

Qui à droit veut amours servir, autrement dit, celui qui veut servir l’Amour droétement (avec justesse, avec raison) devra ne pas céder à ses propres tourments ni se focaliser sur les maux que lui causent sa condition de fin’amant : se concentrer sur les mérites et les fruits qu’il retirera de sa pratique courtoise (raison, sagesse,…), ne point montrer trop d’empressement, ne pas dévoiler ses sentiments trop ouvertement de crainte de se faire repousser, voilà les conseils que le trouvère prodiguera au prétendant. En reprenant les codes des troubadours occitans qui l’ont précédé sur les voies de la lyrique courtoise, Adam de la Halle les transpose dans cette chanson, pour proposer, en langue d’oïl, un court ABC de la fin’ amor à l’attention de ses contemporains.

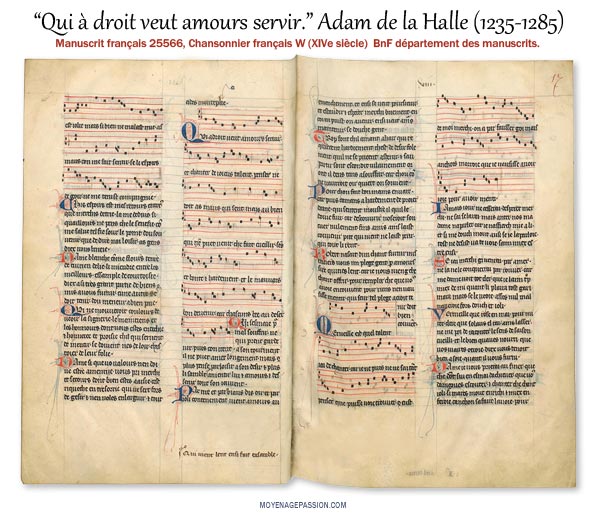

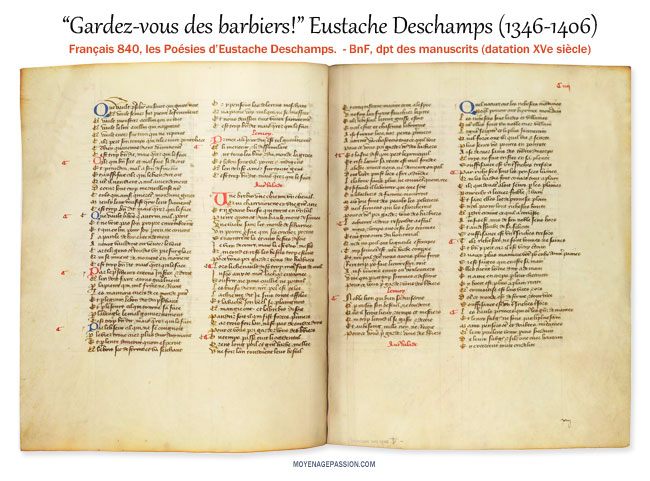

Aux sources manuscrites de cette chanson

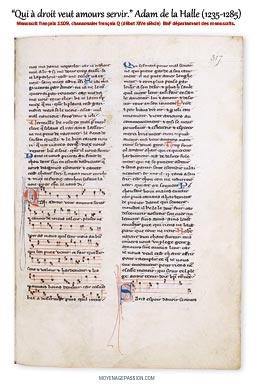

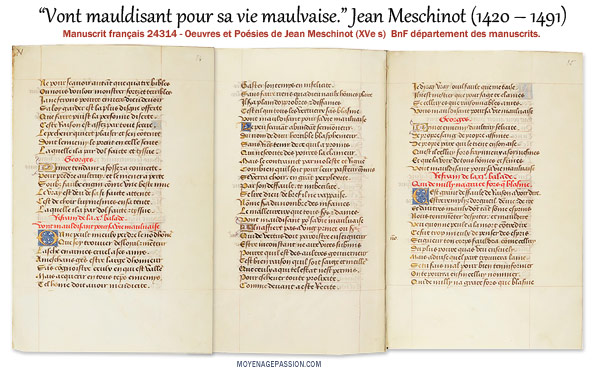

Pour ce qui est des sources médiévales de cette pièce, les manuscrits anciens nous laissent relativement le choix. En suivant la Bibliographie des Chansonniers français de Gaston Raynaud (1884), on pourra au moins citer trois ouvrages médiévaux dans lesquels on trouve cette chanson notée musicalement. Ils sont tous conservés à la BnF et consultables en ligne sur Gallica : le Ms Français 1109 daté des débuts du XIVe, encore connu sous le nom de Chansonnier français Q. Le Chansonnier français R, référencé Ms Français 1591. Cet ouvrage du XIVe contient des chansons notées et jeux partis variés. Enfin, on citera le très riche Ms Français 25566 dont nous avons déjà parlé ici. Connu encore sous le nom de Chansonnier français W, ce manuscrit copié à Arras date, lui aussi du XIVe siècle et comprend un nombre impressionnant de pièces musicales et littéraires de trouvères et d’auteurs du Moyen Âge central.

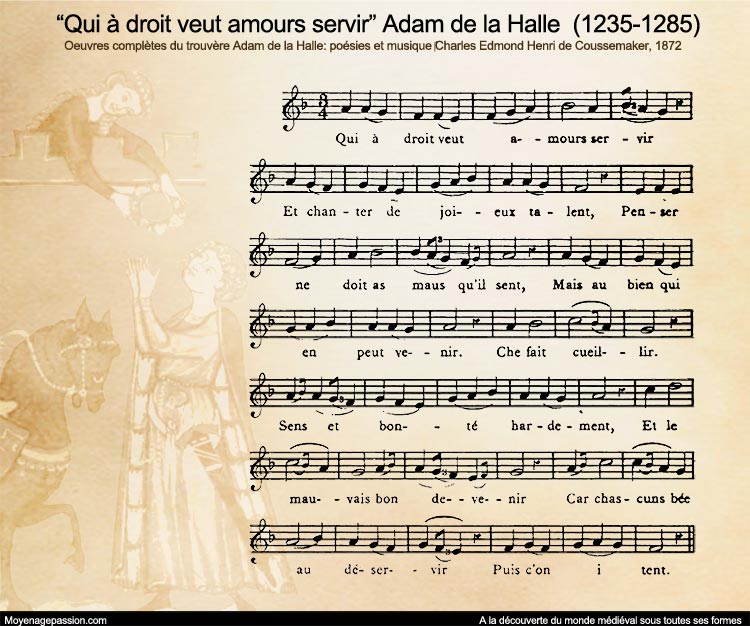

Concernant la transcription en graphie moderne de cette chanson médiévale, nous nous sommes appuyé sur la véritable bible que constitue l’ouvrage de l’ethnomusicologue Edmond de Coussemaker : Œuvres complètes du trouvère Adam de la Halle: poésies et musique (1872). Quant à son interprétation, nous l’avons confié à l’excellent ensemble médiéval Sequentia sous la direction de Benjamin Bagby (en photo sur l’image entête d’article, en premier plan du ms Français 1109).

Sequentia au temps des trouvères

L’ensemble Sequentia s’est formé en 1975 à l’initiative de la chanteuse et musicologue Barbara Thornton et du chanteur, compositeur et harpiste Benjamin Bagby. Les deux américains se trouvaient alors à la Schola Cantorum Basiliensis, célèbre école suisse qui a fait de l’étude des musiques et des instruments anciens son terrain d’élection et dont sont sortis nombre de musiciens et formations médiévales illustres.

Près de cinquante ans après sa formation, Sequentia est toujours actif. Vous pourrez retrouver leur actualité sur leur site web officiel. Après la disparition prématurée de Barbara Thornton en 1998, il est resté sous la direction de Benjamin Bagby. Riche d’une discographie de plus de 40 albums, cet ensemble de musiques anciennes est devenu une véritable référence sur la scène des musiques du Moyen Âge (retrouvez son portrait détaillé ici).

L’amour courtois des XIIe et XIIIe s en pays d’Oïl

Nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises, de vous toucher un mot de l’album Trouvères, chants d’amour courtois des pays de langue d’Oil (Trouvères : Höfische Liebeslieder Aus Nordfrankreich). A dire vrai, cette production est assez incontournable pour qui s’intéresse à la musique médiévale et, notamment, aux musiques profanes et courtoises produites au XIIIe siècle, dans le nord de France. En terme de répertoire, la période couverte, ici, va de la fin du XIIe siècle à la toute fin du XIIIe siècle (1175-1300).

Enregistré en 1982 et réédité depuis, ce double-album propose pas moins de 43 pièces de trouvères du Moyen-Âge central et, ce, si l’on se fit au nombre de morceaux répertoriés. En réalité, il en propose bien plus si l’on prend en compte les variations et enchaînements proposés au sein de certains morceaux.

Pour leurs qualités autant que pour la sélection proposée par Sequentia, ces chants d’amour courtois des pays de langue d’Oil n’ont pas pris une ride ; à ce jour, ce bel album salué par la presse spécialisée depuis sa sortie, continue même de faire autorité sur la scène médiévale. Si vous êtes amateur de musiques et de chansons monodiques et polyphoniques courtoises, cette production devrait trouver parfaitement sa place dans votre cédéthèque (si elle ne s’y trouve pas déjà).

Une anthologie musicale sur deux albums

Pour dire un mot des auteurs que vous retrouverez dans cette production, Adam de la Halle y tient une belle place avec 14 pièces (rondeaux, motets et chansons). Il s’y trouve très largement accompagné par Jehannot de Lescurel avec 16 pièces de ce dernier, entre balades et rondeaux. On croisera encore des noms de trouvères qui vous seront familiers si vous nous suivez depuis quelque temps : Conon de Béthune, Gace Brulé, Blondel de Nesle ou encore Petrus de Cruce. Le reste des morceaux musicaux se distribue agréablement entre pièces anonymes (motets, chansons de toile, etc…) et encore pièces instrumentales et danses médiévales.

Ce double-album de Sequentia a été réédité chez Sony en 2009. Cela commence un peu à dater mais, avec un peu de chance, vous pourrez le trouver au format CD chez votre meilleur disquaire ou même à la vente en ligne. (Attention aux occasions qui, quelquefois, font l’objet de spéculations folles sur certaines places de marché). L’autre option est de l’acquérir au format dématérialisé. Voici un lien utile pour ce faire : Trouvères de Sequentia au format MP3.

Musiciens & artistes ayant participé à cet album

Barbara Thornton (voix, chifonie), Benjamin Bagby (voix, harpe, organetto), Margriet Tindemans (violon, psaltérion), Jill Feldman (voix), Guillemette Laurens (voix), Candace Smith (voix), Josep Benet (voix), Wendy Gillespie (violon, luth).

Qui à droit veut amours servir

en vieux français & sa traduction

NB : notre traduction en français moderne de cette chanson d’Adam de la Halle n’a pas la prétention d’être parfaite mais elle a le mérite d’aider à la compréhension de l’oïl souvent assez ardu du trouvère picard.

Qui à droit veut amours servir

Et chanter de joieus talent

Penser ne doit as maus qui sent,

Mais au bien qui en puet venir.

Che fait cueillir

Sens et bonté et hardement,

Et le mauvais bon devenir ;

Car chascun bée au déservir,

Puis qu’il y tent.

Celui qui veut servir justement en amour

Et chanter avec un esprit joyeux (envie, volonté)

Ne doit penser aux maux qu’il ressent

Mais au bien qui peut en venir.

Cela fait récolter

Sagesse et bonté et hardiesse

Et change le mal en bien :

Car chacun aspire à bien servir (au mérite)

Puisqu’il y tend.

Qui s’esmaie pour mal souffrir

Ne qui prend garde à son tourment ,

Il ne puet amer longuement.

Mais com plus pense par loisir

A son désir ,

Et plus li semble anientir

Lui et amours et dessevir

Tout son jouvent.

Celui qui s’émeut de souffrir

Ni ne se défie de son tourment

Il ne peut aimer longuement.

Mais comme il pense plus à loisir

A son désir

Et plus il lui semble anéantir

Lui et Amour et payer en retour

Toute sa gaité.

Par rire et par biaus dis oïr

Et par joli contènement, .

Vient amours au commenchement,

Et ensi se veut poursievir

Et esbaudir,

Et espérer merchi briement,

Encor n’i puist on avenir,

Ensi veut amours maintenir

Se douche gent.

Par rire et entendre de belles paroles

Et par une conduite agréable

Vient l’amour au commencement

Et ainsi se veut poursuivre

Et encourager

Et espérer (attendre) que la grâce arrive brièvement

Bien qu’on ne puisse encore y parvenir

Car ainsi veut amour maintenir

Ses douces gens.

Trop font chil amant à haïr

Qui requièrent hardiement ,

Ch’est de désir folement

Quil ne se puéent astenir ;

Et s’au partir

Sont escondit vilainement.

Or ont il deus tans à souffrir,

Car chou c’on ne vaurroit oïr

Quiert’on souvent.

Certains amants se font trop haïr

Qui exigent avec trop de hardiesse,

C’est par faute de trop désirer (désirer follement)

Qu’ils ne peuvent s’abstenir

Et au moment de la séparation,

Ils sont éconduits de manière méprisable.

Mais s’ils ont du tant souffrir

C’est que ce qu’on ne voudrait entendre

Recherche-t-on souvent.

Pour chou fait bon mains envaïr,

Car puis c’amans a hardement

De proier Dame qui s’entent

Moustre il qu’il le doive fuir;

Car descouvrir

N’oseroit son cuer nulement

Fins amis, ains laist convenir

Pité qui nient ne laist périr

Qui tout li rent.

Pour cela il est préférable de se montrer moins envahissant

Car l’amant trop empressé (hardi)

D’obtenir les faveurs d’une dame qui s’y entend (dans les choses de l’amour)

Lui montre qu’elle doit le fuir.

Aussi n’osera-t-il

Découvrir son cœur en aucune façon.

Fins amants ainsi faut-il laisser faire les choses

Pitié qui, jamais, ne laisse rien perdre

Lui rendra tout.

Robert Nasart, d’un chant furnir

Mis envers vous un plège gent.

Par amours, Sire, quitiés l’ent ,

Car je vous veul ce chant offrir

Pour remplir

Che que vous avoie en couvent .

Pour riens n’en vausisse mentir

Qui seur tel plège acroit tenir

Doit bien couvent.

Robert Nasart, je vous ai fait la douce promesse

de vous fournir une chanson.

De grâce, sire, tenez m’en quitte

Car je vous viens offrir ce chant

Pour accomplir

Ce que je vous avais promis.

Pour cela rien ne vaut de mentir

Celui qui donne sa parole sur un tel engagement

Doit bien l’accomplir.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.