Sujet : poésie médiévale, auteur médiéval, moyen-français, manuscrit ancien, poésie, Ballade

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : «Pour ce, fait bon telz vices remouvoir»

Ouvrage : Poésies Morales et Historiques d’Eustache Deschamps, G.A. Crapelet (1832)

Bonjour à tous,

ans le contexte mouvementé du XIVe siècle, Eustache Deschamps mène sa barque de petit noble et officier de cour en semant des rimes, dans son sillage. Au terme de son existence, il laissera la quantité impressionnante de plus de 80 000 vers de poésie.

Ballades, virelais, rondeaux, complaintes, chants royaux,… Toutes les formes poétiques y sont passées mais aussi tous les sujets : courtoisie, alimentation, voyages, politique, vie curiale, tournois, chevalerie, mœurs de son temps. En soixante ans, Eustache a été témoin, tout à la fois, des guerres, des pillages des campagnes, des épidémies de peste, des luttes de pouvoir, les abus des princes. Il a même été contemporain d’un roi devenu fou. Il a aussi connu l’amour, les désillusions, les affres de la maladie et de l’âge, des années d’opulence et d’autres moins heureuses et tout cela, il l’a couché sur le papier et mis en rime comme tout le reste.

Aux sources de l’œuvre d’Eustache

Dans la première moitié du XIXe siècle, l’écrivain et imprimeur Georges-Adrien Crapelet fera paraître une première sélection de poésies morales et politiques d’Eustache. Elle contribuera à attirer l’attention d’autres historiens et imprimeurs sur l’auteur médiéval. Quelques années plus tard, l’archéologue et historien Louis Hardouin Prosper Tarbé fera, à son tour, paraître deux tomes de nouvelles œuvres inédites d’Eustache. Enfin, dans la dernière partie de ce même siècle et jusqu’au début du XXe siècle, deux éminents médiévistes, le Marquis de Queux de Saint-Hilaire, puis Gaston Raynaud se relaieront pour publier les œuvres complètes d’Eustache Deschamps. On y comptera pas moins de 11 tomes entre notes diverses, éléments de biographie et poésies. À lui tout seul, Eustache nous a presque légué une encyclopédie poétique.

Si tous ses vers n’ont pas accédé au panthéon de la rime et de la poésie, loin s’en faut, son legs est d’un grand intérêt à plus d’un titre. Les amateurs de poésie peuvent l’explorer tout à loisir pour y chercher quelques pépites ou parfaire leur connaissance de l’ancien français. Les spécialistes de littérature médiévale, les philologues, historiens du Moyen Âge et autres universitaires y puisent aussi abondamment pour alimenter leur connaissance des mœurs et usages de cette période et approcher aussi de près les mentalités médiévales. Du point de vue des sources historiques, le manuscrit médiéval Ms français 840, conservé à la BnF contient l’ensemble de l’œuvre d’Eustache Deschamps, soit le chiffre vertigineux de 1500 pièces.

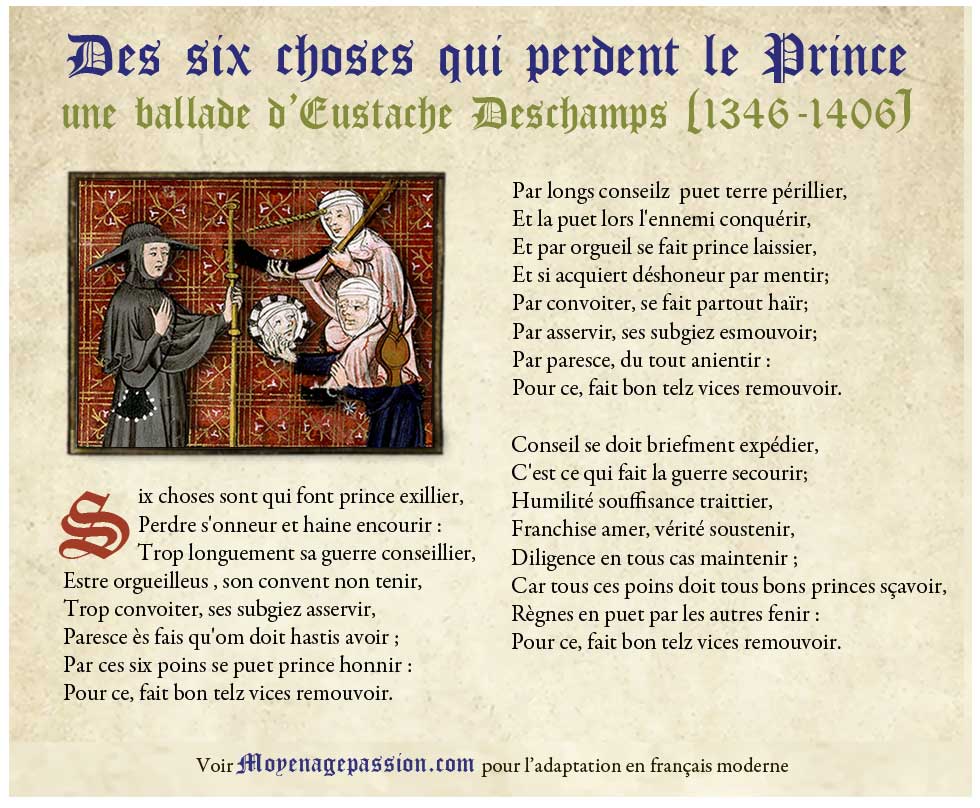

Pour ce qui est de la ballade du jour, elle est dans la veine de ses poésies les plus politiques et morales sur les devoirs des Princes et même les vices dont ceux-ci doivent se tenir éloignés au risque de se faire honnir de leur peuple.

Des six choses qui perdent le Prince

une ballade d’Eustache Deschamps

Six choses sont qui font prince exillier,

Perdre s’onneur et haine encourir :

Trop longuement sa guerre conseillier,

Estre orgueilleus , son convent non tenir (1),

Trop convoiter, ses subgiez asservir,

Paresce ès fais qu’om doit hastis avoir (2) ;

Par ces six poins se puet prince honnir (deshonorer) :

Pour ce, fait bon telz vices remouvoir (écarter).

Par longs conseilz (décision, délibération) puet terre périllier,

Et la puet lors l’ennemi conquérir,

Et par orgueil se fait prince laissier,

Et si acquiert déshoneur par mentir;

Par convoiter, se fait partout haïr;

Par asservir, ses subgiez esmouvoir;

Par paresce, du tout anientir :

Pour ce, fait bon telz vices remouvoir.

Conseil se doit briefment expédier,

C’est ce qui fait la guerre secourir;

Humilité souffisance traittier (3),

Franchise amer, vérité soustenir,

Diligence en tous cas maintenir ;

Car tous ces poins doit tous bons princes sçavoir,

Règnes en puet par les autres fenir :

Pour ce, fait bon telz vices remouvoir.

(1) Tenir son convent : tenir ses engagements.

(2) Paresse dans les choses qui doivent être accomplis rapidement.

(3) Traitier : traiter, parler de, s’occuper d’humilité de manière suffisante

En vous remerciant de votre lecture.

Une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

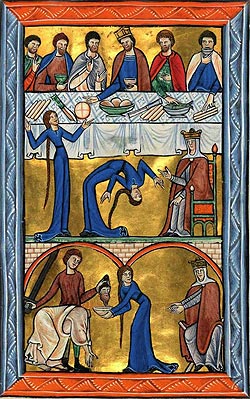

NB : l’enluminure sur image d’en-tête ainsi que sur l’illustration représente un pèlerin médiéval croisant sur sa route Flatterie et orgueil. Elle provient du manuscrit ms 1130 : Les trois pèlerinages et le Pèlerinage de la Vie Humaine de Guillaume de Digulleville (moine et poète français du Moyen Âge central (1295-1360). Ce manuscrit de la deuxième moitié du XIVe peut être consulté en ligne ici. Il est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris