Sujet : chanson médiévale, poésie, amour courtois, roi trouvère, roi poète, lyrisme courtois, trouvères, vieux-français, Oïl

Période : Moyen Âge central

Auteur : Thibaut IV de Champagne (1201-1253), Thibaut 1er de Navarre

Titre : « Amors me fet conmencier»

Interprètes : Ensemble Athanor

Album : Chansons de Thibaut de Champagne Roi-Trouvère (1201-1253) (1983).

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous vous invitons à nous suivre sur les rives du XIIIe siècle. Nous y poursuivrons l’exploration du répertoire musical du comte de Champagne, roi de Navarre et célèbre trouvère, Thibaut IV, rebaptisé également Thibaut le chansonnier.

Une chanson courtoise et légère

Amors me fet conmencier : le titre de cette composition annonce d’emblée la couleur. C’est le sentiment amoureux qui inspire notre trouvère et le pousse à écrire. Sur l’œuvre assez conséquente qu’il nous a léguée, on se souvient que plus de la moitié reste dédiée à la lyrique courtoise et à la fin’amor. Cette chanson en fait donc partie.

À l’habitude, l’engagement du prétendant à servir l’élue de son cœur est présenté comme total et qu’importe si cette dernière ne s’est pas encore prononcée en sa faveur. Dusse-t-il aller jusqu’à la mort, sans se dédire ni se désengager, l’amant courtois aura, au moins, la satisfaction d’avoir accompli sa quête et d’avoir servi dignement « Amors » et ses règles exigeantes. « Les observateurs pourront même en témoigner » : la réputation du roi trouvère comme loyal amant sera notoire et on est, ici, dans la recherche d’une légitimation sociale de la conduite courtoise, loin des « médisants » auxquels cette lyrique (souvent transgressive) nous a fréquemment habitué. La dame, elle, ses désirs et son bon vouloir, restent attendus et espérés. Elle est la maîtresse des horloges, comme le dit une expression à la mode, mais aussi de la décision.

Si tous les codes de l’amour courtois sont bien présents dans cette pièce du roi trouvère, on notera que le ton reste plutôt léger et optimiste. À tout le moins, il se montre moins « dolent » ou affecté que l’amant qu’on retrouve, parfois, dans certaines chansons courtoises de ce même Moyen Âge central ; on pense à des auteurs plus fébriles et transis qui y présentent leur vie sur le fil, toute entière suspendue au désir de la belle, pour des chansons faisant un peu l’effet (passez-nous l’expression) d’être écrites du haut d’un pont. Entre ivresse de l’amour, impatience mortifère et morsures du désir inassouvi (dont l’amant courtois aime à se délecter), Thibaut semble, pour cette fois, avoir choisi son camp. On le retrouvera, ici, plus du côté de la joie que du « pathos » (modernisme hors contexte historique mais assumé). Pour verser un peu dans le marxisme — pas celui de Karl, mais celui de Groucho en médecin prenant le pouls d’un homme en se servant de la petite aiguille de sa montre (film A day at the race, 1937) « Soit cet homme est mort soit ma montre est arrêtée » — : soit la belle est à demi-acquise, soit notre noble chevalier est optimiste, soit il se situe totalement dans la distance de l’exercice littéraire.

Sources manuscrites médiévales

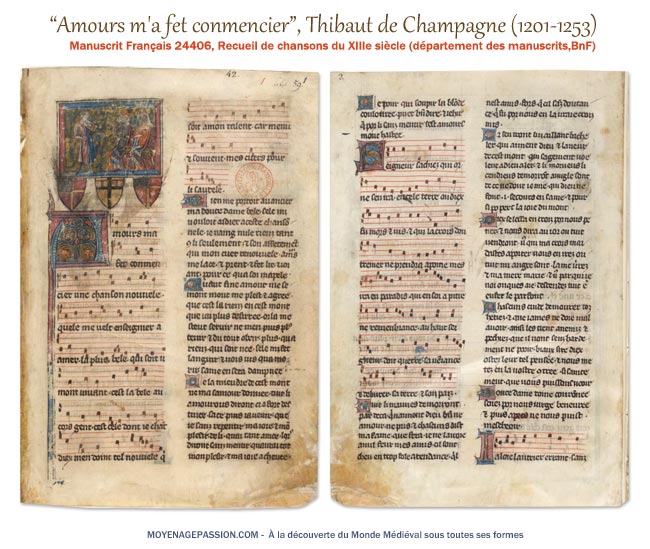

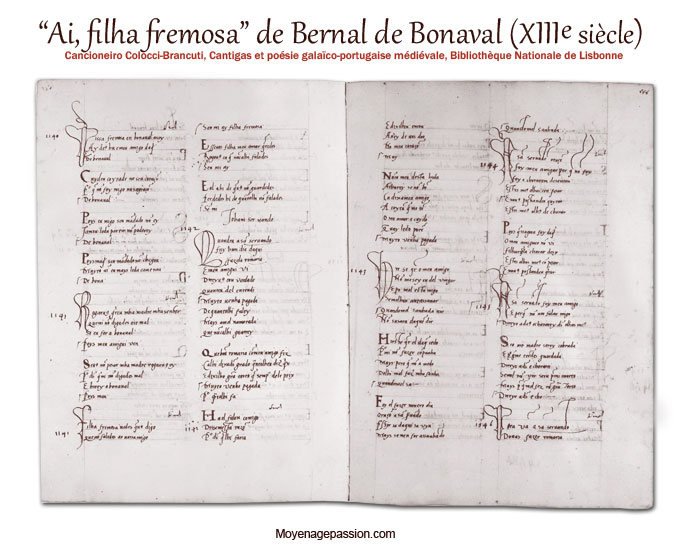

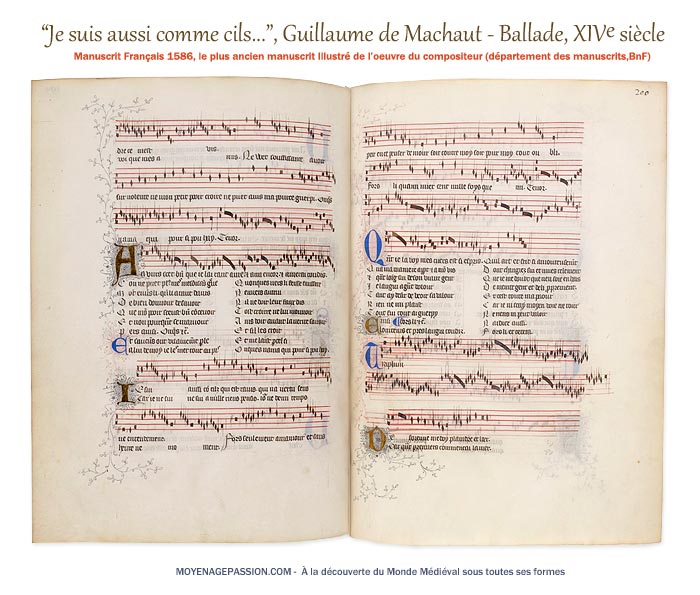

On retrouve cette chanson courtoise de Thibaut IV de Champagne dans un certain nombre de manuscrits d’époque. Pour vous la présenter avec sa notation musicale, nous avons opté ici pour le MS Français 24406. Cet ouvrage du XIIIe siècle, actuellement conservé au département des manuscrits de la BnF, contient sur 155 feuillets, 301 pièces de trouvères et d’auteurs du Moyen Âge central : Adam de la Halle, Blondel de Nesle, Gace Brûlé, Guiot de Dijon et bien d’autres plumes des XIIe et XIIIe siècles s’y trouvent présentées. Si vous en souhaitez le détail, le manuscrit est consultable sur Gallica. Vous pourrez également trouver l’ensemble de ces auteurs, jeux partis, textes et chansons référencés dans la Bibliographie des Chansonniers Français des IIIe et XIVe siècles signé de Gaston Reynaud (1884).

Pour la transcription en graphie moderne, nous nous appuyons sur l’ouvrage Les chansons de Thibaut de Champagne, roi de Navarre. Édition critique publiée par A. Wallensköld (1825, aux éditions Champion).

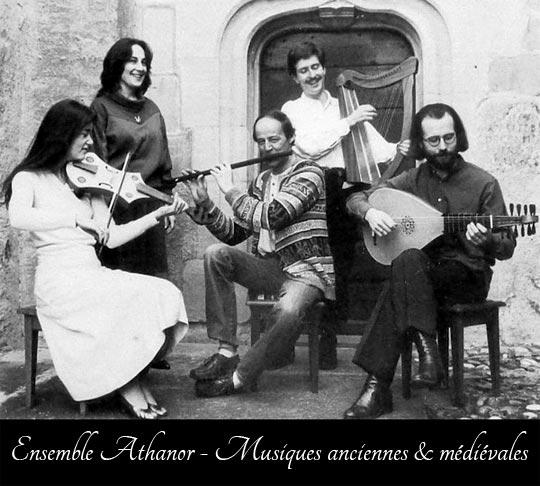

L’ensemble Athanor et Laurent Aubert

On retrouve Laurent Aubert à la création de cet ensemble suisse formé vers la fin des années 70. Voyageur, chercheur, ce musicien et anthropologue, c’est, jusqu’à nos jours, un artiste bien connu de la scène de l’Ethnomusicologie et des Musiques du Monde. Il est également à l’initiative de la revue des Cahiers d’ethnomusicologie et auteur de nombreux ouvrages de référence dans ce domaine. Il a également été en charge du Musée Ethnographie de Genève (MEG) pendant près d’une décennie.

En réalité, si Athanor s’est dédié principalement aux musiques médiévales, elles ne représentent qu’un aspect de la longue carrière de Laurent Aubert. Ce dernier s’est consacré intensément à leur pratique à la sortie de ses études, avec sa formation mais aussi en collaborant avec d’autres grands noms de la scène médiévale : Thomas Binkley, Jordi Savall et Montserrat Figueras, Paul van Nevel, l’ensemble Huelgas,,.. Pourtant, cette longue parenthèse de 10 ans n’a été que le prélude à bien d’autres aventures et l’appel du large l’a bientôt entraîné sur d’autres terrains (Népal, Afghanistan). Il s’y est passionné des musiques traditionnelles du monde, au sens large et c’est autour de ces dernières, de leur défense et de leur diffusion, qu’il a forgé la majeure partie de sa carrière.

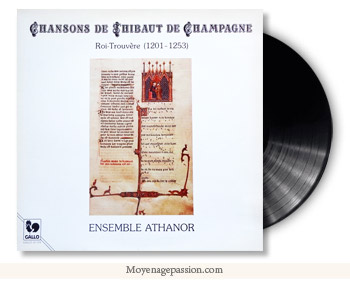

L’album « Chansons de Thibaut de Champagne »

En 1983, l’ensemble Athanor proposait au public L’album Chansons de Thibaut de Champagne Roi-Trouvère (1201-1253). Bien centrée sur son sujet, cette production propose neufs chansons empruntées au répertoire médiéval du roi de Navarre. On y trouvera une sélection assez variée du point de vue thématique : amour et lyrique courtoise, tenson, chant de croisade, mais aussi des compositions plus pieuses.

L’album est sorti originellement en vinyle mais il semble aujourd’hui difficile à trouver dans ce format. Si des versions CD ont pu exister, elles se sont, elles-aussi, raréfiées. Par les vertus du numérique, on peut toutefois trouver l’ensemble de l’album et de ses pièces à la vente, au format dématérialisé MP3. Voir le lien suivant pour plus d’informations : Les Chansons de Thibaut de Champagne roi-trouvère par Athanor.

Membres ayant participé à cet album

Catherine Berthet (voix, violon), Michael Leonhardt (voix, harpe médiévale, percussions), Laurent Aubert (luth, percussions), André Jecquier (flûte, percussions), Emmanuelle Thornton-Bolle (violon).

Amors me fet conmencier

en langue d’oïl et français actuel

Amors me fet conmencier

Une chançon nouvele,

Qu’ele me veut enseignier

A amer la plus bele

Qui soit el mont vivant:

C’est la bele au cors gent,

C’est cele dont je chant.

Deus m’en doint tel nouvele

Qui soit a mon talent!

Que menu et souvent

Mes cuers por li sautele.

Amour me fait commencer

Une chanson nouvelle,

Car il veut m’instruire

Comment aimer la plus belle

Qui soit vivante en ce monde.

C’est la belle au corps gracieux,

C’est celle que je chante.

Dieu m’en donne des nouvelles

Qui soit selon mon désir !

Car, souvent et fréquemment,

Mon cœur bondit pour elle.

Bien me porroit avancier

Ma douce dame bele,

S’ele me voloit aidier

A ceste chançonele.

Je n’aim nule riens tant

Conme li seulement

Et son afetement,

Qui mon cuer renouvele.

Amors me lace et prent

Et fet lié et joiant,

Por ce qu’a soi m’apele.

Bien me pourrait devancer

Ma douce belle dame,

Si elle voulait m’aider

Avec cette chansonnette.

Je n’aime nulle chose autant

Qu’elle, et elle seule,

Et ses belles manières*

Qui ravivent mon cœur, .

Amour m’enlace et me prend

Et me remplit de joie et de gaieté,

En m’appelant à lui.

Quant fine amor me semont,

Mult me plest et agree,

Que c’est la riens en cest mont

Que j’ai plus desirree.

Or la m’estuet servir

Ne m’en puis plus tenir –

Et du tout obeïr

Plus qu’a riens qui soit nee.

S’ele me fet languir

Et vois jusqu’au morir,

M’ame en sera sauvee.

Quand Fine Amour m’invite,

Grande joie et satisfaction m’en viennent,

Car c’est la chose en ce monde

Que j’ai le plus désirée.

Et, désormais, il me faut la servir,

Je ne m’en puis plus retenir –

Et je dois lui obéir en tout,

Plus qu’à toute autre créature enfantée.

Si elle m’affaiblit (me fait languir),

Et que j’aille à en mourir,

Mon âme en sera sauvée.

Se la mieudre de cest mont

Ne m’a s’amor donee,

Tuit li amoreus diront

Ci a fort destinee.

S’a ce puis ja venir

Qu’aie, sanz repentir,

Ma joie et mon plesir

De li, qu’ai tant amee,

Lors diront, sanz mentir,

Qu’avrai tout mon desir

Et ma queste achevee.

Si la meilleure en ce monde

Ne m’a son amour donné,

Tous les amoureux diront

Que c’est, là, fâcheuse destinée.

Et si je ne puis jamais parvenir

A obtenir, sans me dédire

Ma joie et mon plaisir

Par celle que j’ai tant aimée,

Lors ils diront, sans mentir,

Que je serais venu à bout

de tout mon désir et de toute ma quête.

Cele pour qui souspir,

La blonde coloree (1),

Puet bien dire et gehir

Que por li, sanz mentir,

S’est Amors mult hastee.

Celle pour qui je soupire,

La blonde couronnée

Peut bien dire et avouer

Que pour elle, sans mentir,

L’Amour s’est beaucoup hâté.

* Afetement, afaitement, affaitement : peut désigner un certain nombre de choses qui vont de l’éducation, la largesse, les bonnes manières, la convenance, la courtoisie. En chevalerie, il peut encore désigner la notion d’accomplissement. On le retrouve également en fauconnerie où il désigne la manière de dresser un rapace à la chasse.

(1) Variante dans un manuscrit : la blonde coronée

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

NB : en arrière plan de l’image d’en-tête, on peut voir les enluminures et miniatures du feuillet 1 du MS Français 24406.