Sujet : sagesse persane, conte moral, tyrannie, violence politique, injustice, citations médiévales, citations.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

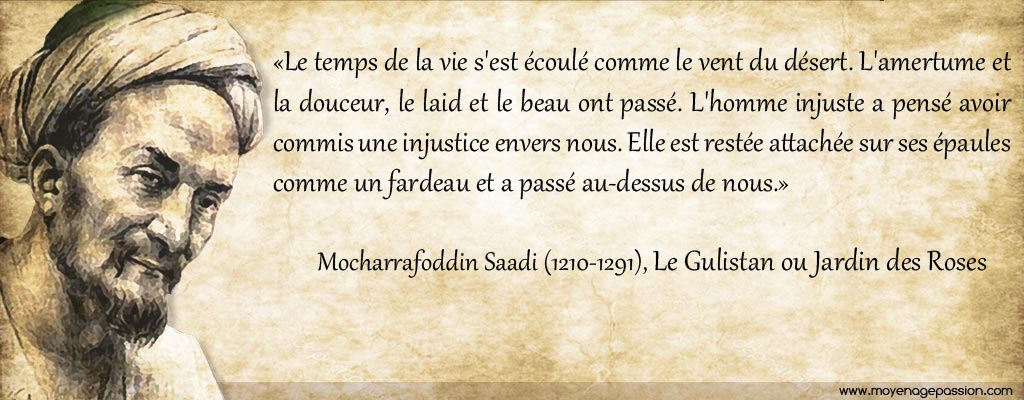

Auteur : Mocharrafoddin Saadi (1210-1291)

Ouvrage : Gulistan ou Le Parterre de Roses par Saadi, traduit de persan par Charles Defrémery, Librairie Firmin Diderot Frères, Paris (1858)

Bonjour à tous,

u fil de nos pérégrinations à la découverte de la littérature médiévale, nous nous sommes éloignés plus d’une fois de la France et même de l’Europe du Moyen Âge, pour débusquer d’autres perles de sagesse ou de poésie produites par d’autres cultures ou univers de croyances de cette période. Aujourd’hui, nos pas nous entraînent, à nouveau, du côté du Proche-Orient médiéval, aux côtés du célèbre auteur et conteur Mocharrafoddin Saadi et de son Gulistan ou Jardin de roses.

Les Leçons d’un poète voyageur

dans la Perse du Moyen-Âge central

Dans la perse du XIIIe siècle, Saadi est tout à la fois poète, conteur, voyageur mais aussi conseiller à la cour des émirs et des puissants. L’homme nous a légué une œuvre abondante entre traités et poésies en langue perse et en langue arabe. Ses plus célèbres ouvrages Le Boustan (Boustân, le Verger) et Le Gulistan (Golestân, le Jardin des Roses) ont traversé les âges et sont encore étudiés de nos jours, pour leur profondeur morale.

Les écrits et les leçons de sagesse de Saadi ont également donné naissance à de nombreuses locutions proverbiales et une partie de son œuvre est ainsi entrée dans la sagesse populaire des mondes perse et arabe du Moyen-Âge et des siècles suivants.

La beauté de la langue de Saadi a été louée de son vivant et, bien après sa mort, par de nombreux poètes du Proche-Orient et au delà. Elle n’a guère pu survivre entièrement à ses traductions en langue française mais on peut tout de même l’effleurer par endroits. A défaut de restituer toute son intensité poétique et stylistique, le fond moral et les valeurs mises en avant par le conteur du XIIIe siècle y ont plutôt bien résisté. On peut donc encore, aujourd’hui, se plonger dans ses œuvres et trouver de quoi s’y nourrir.

Des contes moraux, sociaux et politiques

De sa longue expérience et de ses aventures, Saadi extrait des petits contes et des vers dont ses contemporains sont friands. A-t-il voyagé aussi loin et aussi longtemps que sa poésie le laisse entendre ? On ne peut guère l’attester et sa biographie laisse quelques flottements sur son itinéraire véritable. Quoi qu’il en soit, le champ thématique qu’il aborde reste riche et ses leçons ont toujours l’agréable parfum d’anecdotes glanées au cours de ses nombreux (et supposés) voyages.

Sur le fond, les contes de Saadi prennent souvent un tour plus social, politique ou philosophique que dogmatique : rappel des devoirs des puissants et miroir des princes, précis de valeurs et de conduite en toute chose, plaidoyer pour la sagesse ou la foi dans l’action contre le verbiage et la culture des apparences, appel à la mansuétude et la charité contre la sécheresse de cœur, la tyrannie ou l’avarice, grandeur et misère des âges de la vie, etc…

Finalement, par le truchement de contes et d’anecdotes accessibles à tout un chacun, Saadi fait œuvre d’éducation pour les princes, comme pour un public plus large. Il suffit de feuilleter un instant le Boustan ou le Gulistan pour y découvrir des sujets qui touchent tant à l’exercice du pouvoir, à l’éducation qu’aux sentiments ou aux réalité de la vie. On verra que, comme dans toute bonne poésie morale indépendamment du contexte, certains préceptes et conseils ont largement résisté au temps.

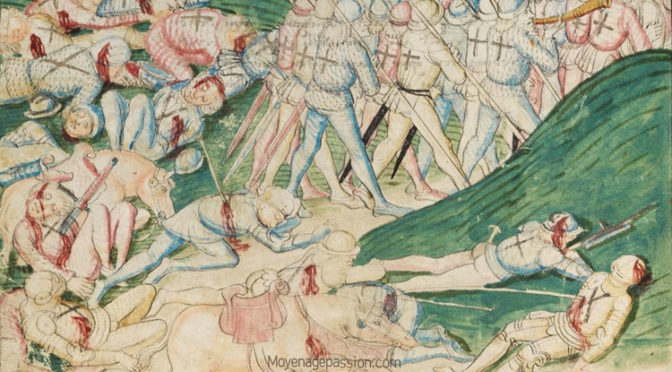

Aujourd’hui, nous retrouvons notre auteur perse dans un conte qui touche les actes injustes des tyrans, des princes ou des hommes abusifs. On verra que la première victime de l’injustice devant le temps de la vie et même l’éternité n’est pas forcément celle que l’on croit.

De la conduite des rois : Injustice, un fardeau éternel pour le tyran

Un roi donna l’ordre de tuer un innocent. Celui-ci dit :

— Ô roi ! Ne cherche point ta propre peine, à cause de la colère que tu as contre moi.

— Et comment ? demanda le roi.

L’innocent répondit : « Ce châtiment passera sur moi en un instant, mais le péché en restera éternellement sur toi. »

« Le temps de la vie s’est écoulé comme le vent du désert. L’amertume et la douceur, le laid et le beau ont passé. L’homme injuste a pensé avoir commis une injustice envers nous. Elle est restée attachée sur ses épaules comme un fardeau et a passé au-dessus de nous. »

Ce conseil parut profitable au roi ; il renonça à verser le sang de cet homme et lui fit ses excuses.

Gulistan ou le parterre de Roses, Chap 1er touchant la conduite des rois, trentième historiette. Mocharrafoddin Saadi (op cité)

Les thèmes de la violence politique, de l’injustice et de l’abus de pouvoir sont récurrents chez Saadi. Ils courent sur de nombreux chapitres de ses deux plus célèbres ouvrages. Vous pourrez les retrouver, notamment, dans les contes suivants :

- La sagesse d’un derviche contre les méchancetés d’un tyran

- Une armée de sujets pour un monarque juste

- La fourmi sous le pied de l’éléphant

Bien qu’exprimée différemment, on retrouver ici cette condamnation du sang versé injustement déjà croisé dans le Livre des Secrets du Pseudo-Aristote.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

NB : le détail de gravure sur l’image d’en-tête représente le conteur Saadi dispensant son savoir. L’illustration est tirée d’un beau manuscrit iranien daté du XIXe siècle contenant le Kulliyat de Saadi ou ses œuvres complètes (référence MAO 2314). Il appartient actuellement aux collections du Louvre et peut être consulté en ligne sur le site du musée.