Sujet : poésie morale, poète satirique, poésie politique, Paix, va-t-en-guerre, moyen français, traité d’Arras.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle.

Auteur : Henri Baude (1430-1490)

Ouvrage : Les vers de Maître Henri Baude, poète du XVe siècle, M. Jules Quicherat (1856),

Bonjour à tous,

ous revenons, aujourd’hui, au Moyen Âge tardif, avec une poésie du sieur Henri Baude. Au XVe siècle, ce petit fonctionnaire royal attaché au trésor s’exerçait, en dehors de ses offices, à une poésie satirique et caustique. Sa verve lui valut d’ailleurs quelques déboires, du temps de Louis XI. Il connut même la prison à deux reprises, dont une pour avoir moqué les manœuvres de cour autour du souverain (voir sa biographie). Son destin houleux et sa plume caustique le firent rapprocher, quelquefois, de François Villon dont il fut contemporain .

Une poésie satirique pour la Paix et contre les faiseurs de guerre

Nous retrouvons, ici, Henri Baude dans une poésie en forme d’hommage à la paix. Il en profitera pour vilipender les ennemis de cette dernière. Exécrée des pervers et des va-t-en-guerre, la paix dépossède aussi les pillards de leur butin et tient les méchants en laisse. Le poète médiéval fustigera, au passage, les lâches cachés à l’ombre des cours et y menant une vie dissolue, tandis qu’ils encouragent les conflits meurtriers, en espérant en retirer quelques glorioles.

Si elle n’a guère vieilli d’un point de vue moral, cette pièce a eu pour contexte le traité d’Arras de 1482 qui mit fin à la guerre de Succession de Bourgogne. C’est, en tout cas, l’avis d’un des biographes de Baude Jules Quicherat, dans son ouvrage Les vers de maître Henri Baude, poète du XVe siècle, daté de 1856. L’historien et archéologue chartiste y souligne également que cette poésie de Baude fut sans doute lue dans l’enceinte du Palais de Justice de Paris comme le suggère la dernière strophe.

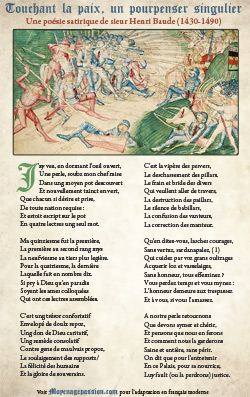

Touchant la paix, un pourpenser singulier

d’Henri Baude et en moyen français

J’ay veu, en dormant l’oeil ouvert,

Une perle, soubz mon chef mise

Dans ung moyen pot descouvert

Et nouvellement tainct en vert,

Que chacun si désire et prise,

De toute nation requise :

Et estoit escript sur le pot

En quatre lectres ung seul mot.

Ma quinziesme fut la première,

La première au second rang mys

La neufviesme au tiers plus legière.

Pour la quatriesme, la dernière

Laquelle fait en nombre dix. (1)

Si pry à Dieu qu’en paradis

Soyent les ames colloquées

Qui ont ces lectres assemblées.

C’est ung trésor confortatif

Envelopé de doulx repoz,

Ung don de Dieu caritatif,

Ung remède consolatif

Contre gens de maulvais propoz,

Le soulaigement des suppostz.

La félicité des humains

Et la gloire de souverains.

C’est la vipère des pervers,

Le deschassement (la dépossession) des pillars.

Le frain et bride des divers (les mauvais, les inconstants)

Qui veullent aller de travers,

La destruction des paillars,

Le silence de babillars (bavards, verbeux),

La confusion des vanteurs,

La correction des manteur.

Qu’en dites-vous, lasches courages,

Sans vertuz, sardanapalez, (2)

Qui cuidez par voz grans oultrages

Acquerir loz et vasselaiges,

Sans honneur, tous effeminez ?

Vous perdez temps et vous mynez :

L’honneur demeure aux trespassez

Et à vous, si vous l’amassez.

A nostre perle retournons

Que devons aymer et chérir,

Et pensons que nous en ferons

Et comment nous la garderons

Saine et entière, sans périr.

On dit que pour l’entretenir

En ce Palais, pour sa nourrice,

Luy fault (ou la perdrons) justice.

Notes :

(1) Les 5 premiers vers de cette strophe sont une énigme et un jeu de lettres comme Baude les affectionne (il compte parmi les grands rhétoriqueurs). Il y fait allusion aux lettres de l’alphabet :

Ma quinziesme fut la première : P

La première au second rang mys : A

La neufviesme au tiers plus legière : I

Pour la quatriesme, la dernière laquelle fait en nombre dix. X

(2) Sardanapalez ; vivre comme un homme dissolu, personnage riche qui mène une vie de débauche, en référence au souverain grec mythique du même nom Sardanapale ou Sardanapalos.

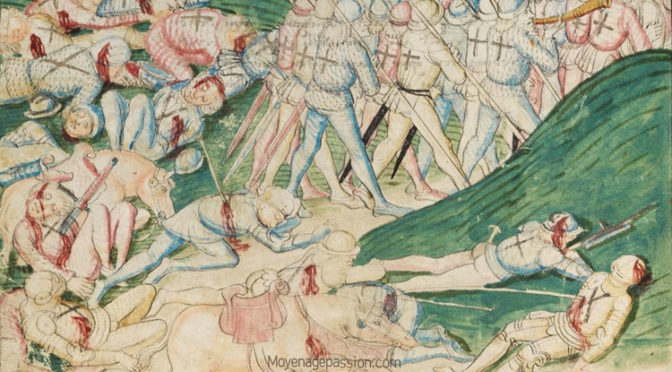

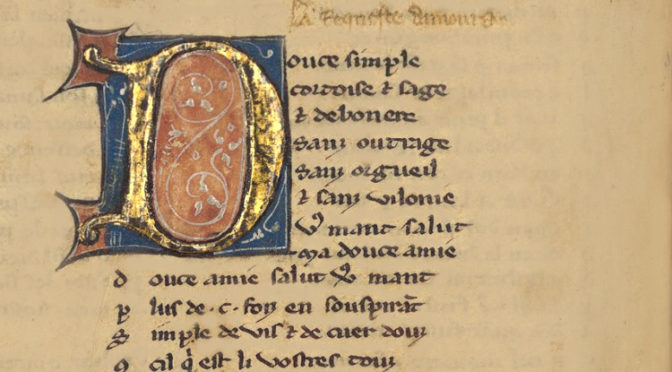

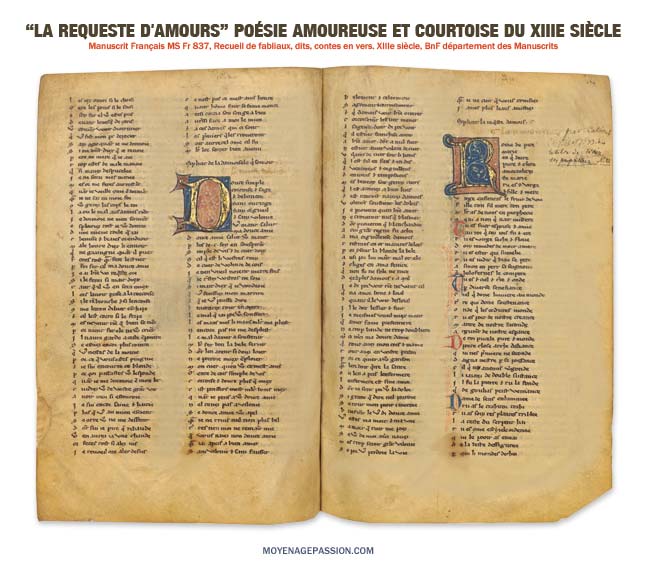

NB : sur notre illustration, comme sur l’image en-tête d’article, vous retrouverez des enluminures issues de la Chronique bernoise de Diebold Schilling l’Ancien. Ce manuscrit médiéval, daté de la fin du XVe siècle et conservé à la Bibliothèque Bourgeoise de Berne (Burgerbibliothek), narre avec force illustrations la violence des guerres bourguignonnes. Ces dernières ont précédé la guerre de succession de Bourgogne qui s’est finalement conclue par le traité d’Arras de 1482. Vous pouvez consulter ce manuscrit en ligne ici.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes