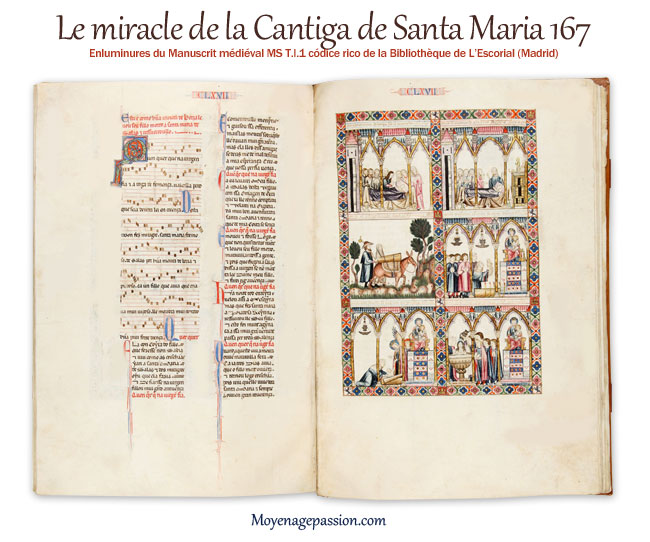

Sujet : Cantigas de Santa Maria, galaïco-portugais, culte marial, miracle, Sainte-Marie, ergotisme, mal des ardents, feu Saint-Martial.

Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Alphonse X (1221-1284)

Titre : A Virgen en que é toda santidade…

Interprète : Porque Trobar & John Wright

Album : Compostela Medieval, Song from the 12th and 13th centuries (1998)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nos études médiévales nous entraînent vers Paris au XIIIe siècle pour y découvrir un nouveau miracle marial, issu des Cantigas de Santa Maria d’Alphonse X de Castille.

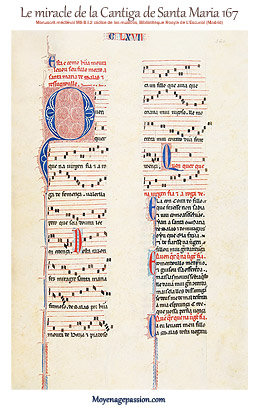

Dans l’Espagne médiévale du Moyen Âge central, le très lettré souverain castillan nous a légué plus de 420 chants de miracles dédiés à la Vierge dont il a semble-t-il composé une partie. Pour de nombreux récits, il a aussi pu s’appuyer sur un vaste corpus qu’on trouvait alors consigné dans certains lieux célèbres de pèlerinage, dans certains codex mais qui circulait aussi, sans doute oralement.

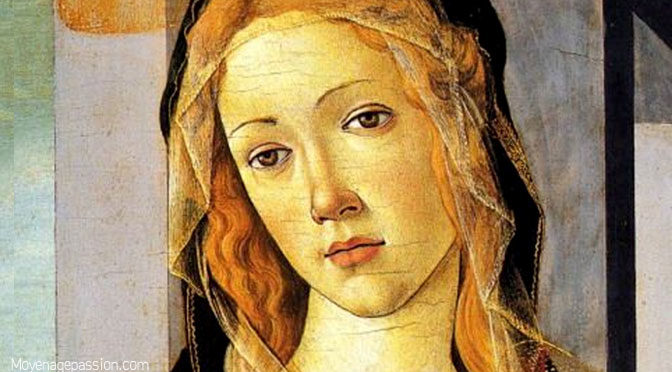

Marie, la Sainte qui peut et guérit tout

S’il est beaucoup resté attaché au sud de France, le culte marial a connu de grandes heures durant les Moyen Âge(s) central à tardif. Plutôt que de s’adresser au Christ, on loue alors la Sainte et on appelle à sa miséricorde dans l’espoir qu’elle puisse intercéder auprès de son fils, le « Dieu mort en Croix ».

De fait, les pouvoirs que l’on prête à la vierge biblique sont incomptables et se reflètent dans les nombreux récits de miracles qui lui sont dédiés : témoignages de guérison extraordinaires, événement surnaturels survenus sur les routes de pèlerinage, apparitions et intercession de la Sainte dans les lieux qui lui sont dédiées, quelquefois même sur des terrains de bataille, etc… Si la foi soulève des montagnes, au Moyen Âge, aucun obstacle ne semble assez puissant pour limiter la volonté de Sainte Marie, sa miséricorde et sa puissance rédemptrice et, quelquefois, punitive.

Naissance et popularité du culte marial

Dans la France médiévale, le genre des miracles mariaux puise ses sources dans la deuxième moitié du XIe siècle. Au départ, en latin, les récits trouveront bientôt leur expression en langue vernaculaire et en vieux français. 1 Entre la fin du XIIe et les début du XIIIe siècle, le poète et trouvère Gautier de Coinci en consacrera le genre dans ses Miracles de Nostre Dame. Avant lui, le Gracial d’Adgar (1165) est considéré comme le premier ouvrage représentatif de ce genre.

Le culte à la vierge et ses miracles se poursuivront bien au delà du Moyen Âge central pour s’étendre jusqu’au Moyen Âge tardif et même aux siècles suivant. L’époque moderne connaitra aussi un grand nombre de récits de miracles et d’apparitions de la vierge biblique.

Miracle à Paris, contre le Mal des ardents

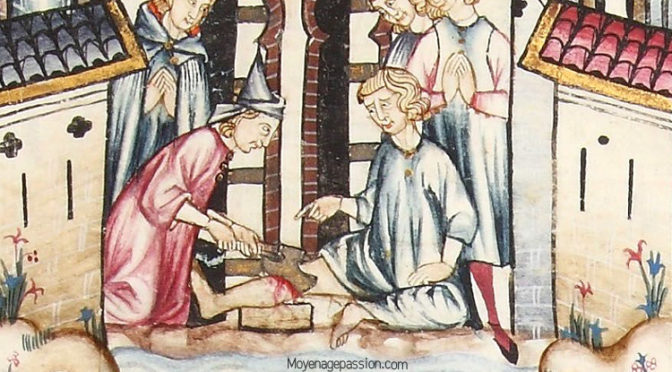

Le miracle du jour est un autre de ces récits spectaculaires de guérison. il touche, cette fois, des malades atteints du mal des ardents dont un amputé qui recouvrira même l’usage de son membre.

Feu de Saint-Martial et Ergotisme au Moyen Âge

Dans le courant du Moyen Âge, la consommation de seigle contaminé par l’Ergot (Claviceps purpurea) entraîna un certain nombre d’épidémies terribles, en particulier du XIe au XIIIe siècle. La forme gangréneuse de l’ergotisme qui s’accompagne de nécroses et d’hallucinations laissa même, derrière elle, de nombreux morts et mutilés.

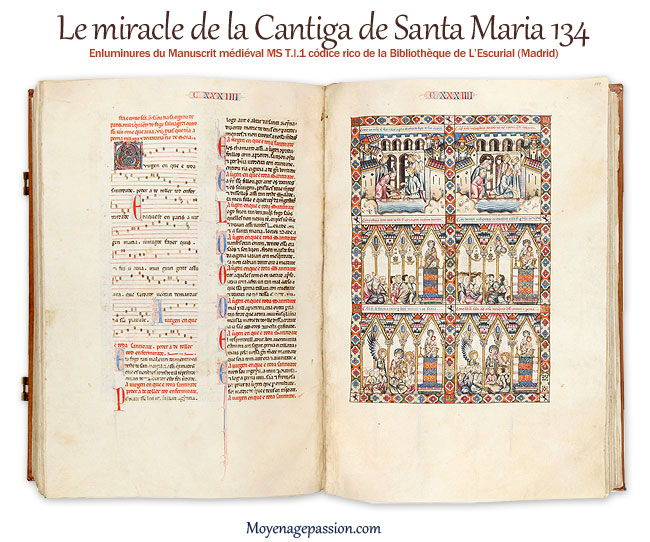

Les symptômes en étaient impressionnants autant que les douleurs et donneront bien des surnoms à cet empoisonnement par l’ergot. Les sensations de brûlure dues aux tissus et aux extrémités nécrosées le font vite assimiler à un feu intérieur qu’on baptise de diverses manières : « feu de Saint Martial » comme dans cette cantiga de Santa Maria 134 où il est aussi nommé « lèpre » mais encore « feu de Saint Antoine », « mal des ardents », « feu sacré », etc..

Au Moyen Âge, l’ordre des Antonins se consacra, particulièrement, à la prise en charge et aux soins des malades atteints d’ergotisme (voir notre article sur Saint Antoine L’Egyptien).

L’ergotisme à la période moderne

S’il sévit encore quelquefois dans certains endroits du monde, le mal des ardents a fort heureusement largement reculé depuis la période médiévale. On se souvient encore en France de l’affaire de Pont-Saint-Esprit qui survint dans le courant de l’année 1951. Avec de nombreuses intoxications et internements psychiatriques, les causes en furent longtemps associées à un empoisonnement par l’ergot de seigle. Récemment, cette théorie s’est toutefois trouvée controversée par certaines révélations liées aux activités des Services d’Intelligence Américains et notamment des essais livrés, dans le plus grand secret, sur du LSD 3.

La Cantiga d’Alphonse le sage nous replonge, en tout cas, en plein cœur d’une de ces épidémies médiévales d’ergotisme et sa triste réalité.

La CSM 134, Miracle à Notre-Dame de Paris ?

La Cantiga de Santa Maria 134 se déroule, donc, à Paris et dans une église. Toutefois, l’édifice religieux dont il est question n’est pas précisément cité. A quelques semaines de l’inauguration de Notre-Dame de Paris, après le tragique incendie qui l’avait ravagée, on peut imaginer que ces malades atteints d’ergotisme auraient pu se tenir non loin de la grande dame parisienne chère aux Français, autant qu’à Victor Hugo.

L’ancienne Hôtel Dieu, fondée déjà depuis le VIIe siècle, jouxtait alors la Seine côté rive gauche et était voisine du parvis de Notre Dame. Au XIIIe siècle, l’établissement recevait toujours les pèlerins et les malades et la lecture de la Cantiga de Santa Maria 134 nous permet d’imaginer assez bien ce contexte.

A Paris, la Seine n’est jamais très loin et elle jouxte aussi le parvis de la cathédrale dans lequel le malade de la Cantiga 134 jette son membre en feu. Malgré tout, le mystère de l’église citée reste encore entier et on ne peut affirmer qu’il s’agisse bien de Notre-Dame.

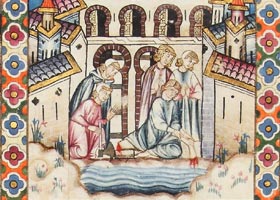

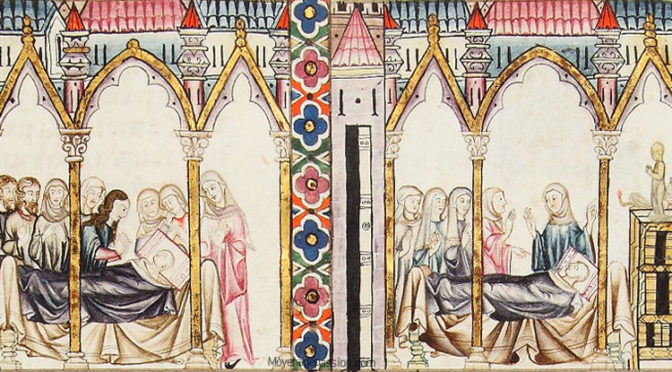

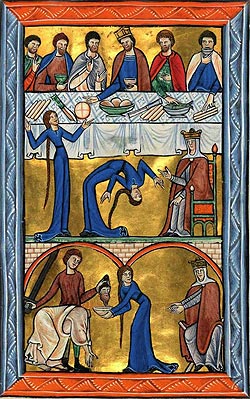

Une guérison collective et christique

Dans ce miracle pour le moins spectaculaire, la Sainte apparaîtra à l’intérieur de l’Eglise. Descendant d’un vitrail, elle se mettra en devoir de soigner les malades à la ronde. Elle sortira même sur le parvis pour prendre soin des miséreux n’ayant pas trouvé de place dans l’édifice religieux.

Dans la Cantiga, le miracle ira au delà de la simple guérison de l’empoisonnement pour restaurer un membre amputé. Ce type de pouvoir est évoqué, à plusieurs reprises, dans le corpus des Cantigas (voir par exemple le miracle de la langue tranchée dans la Cantiga de Santa Maria 156). On notera encore que le pouvoir invoqué dans la cantiga est bien celui du Christ à travers la Sainte : « Soyez tous guéris

Car, mon fils, roi de majesté, veut qu’il en soit ainsi ». Il s’agit bien ici d’intercession.

Porque Trobar : Les Cantigas de Santa Maria

sous la direction de John Wright

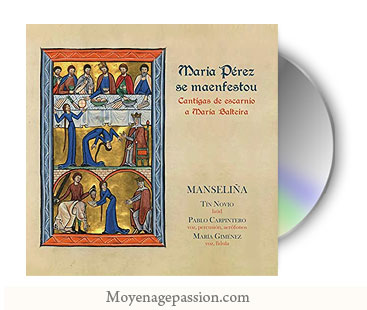

Fondé aux débuts des années 90 en Galice, Porque Trobar est un projet ayant pour mission la reconstitution de l’art lyrique des troubadours de langue galaïco-portugaise. Entre instruments d’époque et étude des manuscrits médiévaux et de leurs partitions, l’initiative est ambitieuses et mêle Histoire et ethnomusicologie.

En 1998, Porque Trobar s’adjoignait la collaboration de John Wright (1939-2013), musicien britannique épris de folk et de musiques anciennes. Ensemble, ils partaient à la conquête des chants de pèlerinages sur les routes de Compostelle. Il en résulta, l’album « Compostela Medieval, Song from the 12th and 13th centuries« , une production de 70 minutes où les Cantigas d’Alphonse X côtoient des pièces de troubadours anonymes, mais aussi des chansons de Guiraut de Bornelh et de Guilhem de Poitiers.

Cet Album de Porque Trobar, sous la direction de John Wright, a été réédité chez Fonti Musicali en 2019. Vous devriez donc pouvoir le trouver chez votre meilleur disquaire. A défaut, il est également disponible au téléchargement en ligne.

La Cantiga de Santa Maria 134 en galaïco-portugaise et sa traduction en français actuel

Esta é como Santa María guareceu na sa eigreja en París un hóme que se tallara a pérna por gran door que havía do fógo de San Marçal, e outros muitos que éran con ele.

A Virgen en que é toda santidade

poder há de toller tod’ enfermidade.

Celle-ci conte comment Sainte-Marie guérit un homme en son église de Paris qui s’était coupé la jambe à cause de la grande douleur due au feu de Saint- Martial, ainsi que de nombreux autres malades qui étaient avec lui.

La Vierge, en laquelle réside toute Sainteté, a le pouvoir de soigner toute infirmité.

E daquest’ en París

a Virgen María

miragre fazer quis

e fez, u havía

mui gran gent’ assũada que sãidade

vẽéran demandar da sa pïadade.

A Virgen en que é toda santidade…

Et, à ce propos, à Paris,

La Vierge Marie

Voulut faire un miracle

Et le fit, alors qu’il y avait

De nombreuses personnes en attente de guérison

Venues implorer sa piété.

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

E do fógo tan mal

éran tormentados,

deste de San Marçal,

e assí queimados

que os nembros todos de tal tempestade

havían de perder, esto foi verdade.

A Virgen en que é toda santidade…

Et du feu de Saint-Martial, ils étaient

Si tourmentés

Et tant consumés

Que leurs membres en telle disgrâce

Ils allaient perdre. Tout cela survint véritablement.

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

Porende se levar

fazían aginna

lógo ant’ o altar

da Santa Reínna,

dizendo: “Madre de Déus, en nós parade

mentes e non catedes nóssa maldade.”

A Virgen en que é toda santidade…

Pour cette raison, ils se faisaient porter

Ensuite Jusqu’à l’autel

De la Saint Reine

En disant : « Mère de Dieu, arrête ton attention

Sur nous et guéris nous de notre mal ».

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

Eles chamand’ assí

a Virgen comprida,

foi-lles, com’ aprendí,

sa razôn oída;

e per ũa vidreira con craridade

entrou na eigreja a de gran bondade.

A Virgen en que é toda santidade…

Ils en appelaient ainsi

A la Vierge pleine de grâce

Et leur prière, comme je l’ai appris

Fut entendue

Et par un vitrail, avec une grande clarté

Celle pleine de bonté, entra dans l’église.

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

E a ir-se fillou

perant’ os doentes

e os santivigou,

pois lles teve mentes,

e disse-lles assí: “Tan tóste sãade,

ca méu Fillo o quér, Rei da Majestade.”

A Virgen en que é toda santidade…

Et elle commença à aller

Entre les malades

Y les sanctifia

Puis elle les reçut

Et leur dit : « Soyez tous guéris

Car, mon fils, roi de majesté, veut qu’il en soit ainsi »

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

Lógo foron tan ben

daquel fógo sãos,

que lles non noziu ren

en pés nen en mãos;

e dizían assí: “Varões, levade

e a Santa María loores dade.”

A Virgen en que é toda santidade…

Suite à cela, ils furent si bien

Délivrés de ce feu

Qu’on ne pouvait plus en voir traces

Ni sur leurs pieds, ni sur leurs mains.

Et ils disaient : « Messieurs, levez-vous

Et faites des louanges à la vierge »

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

Quantos éran entôn

dentro essa hóra

sãos e sen lijôn

foron; mais de fóra

da eigreja jazían con mesquindade,

ca non cabían dentr’ end’ a meadade.

A Virgen en que é toda santidade…

Tous ceux qui étaient là

En cette même heure,

Se retrouvèrent soignés

Et sans aucune lésion. Cependant, au dehors

De l’Eglise se tenaient encore quelques miséreux

Car ni la moitié d’entre eux n’avaient pu y entrer.

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

Ontr’ aqueles, com’ hei

en verdad’ apreso,

jazía, com’ achei,

un tan mal aceso

que sa pérna tallara con crüeldade

e deitara no río dessa cidade.

A Virgen en que é toda santidade…

Entre tous, comme je l’ai

En vérité, appris

Il en était un, tellement affecté par le feu,

Qu’il s’était coupé la jambe avec cruauté

Et l’avait jeté dans le fleuve de la ville.

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

O mal xe ll’ aprendeu

ena outra pérna,

tan fórte que ardeu

mui mais que lentérna;

mais la Madre de Déus lle diss’: “Acordade,

ca ja são sodes desta gafidade.”

A Virgen en que é toda santidade…

Le mal lui avait pris

Aussi l’autre jambe

De manière si grave que cela le brûlait

Plus encore que le feu d’une lanterne;

Mais la mère de Dieu lui dit » Eveille-toi,

Car te voilà déjà soigné de cette lèpre. »

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

El respondeu-ll’ adur:

“Benaventurada,

est’ outra con segur

pérna hei tallada;

mas pola vóssa gran mercee mandade

que seja com’ ant’ éra e a juntade.”

A Virgen en que é toda santidade…

L’homme répondit avec difficulté

« Mère bénie de Dieu,

Je me suis tranché cette autre jambe,

Avec une hache

Par votre grande miséricorde, faites qu’elle redevienne comme avant

Et soit rattachée à mon corps. »

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

Entôn séu róg’ oiu

a mui pïadosa,

e lóg’ a pérna viu

sãa e fremosa

per poder da Virgen, que per homildade

foi Madre do que é Déus en Trĩidade.

A Virgen en que é toda santidade…

Alors, la très pieuse

écouta sa prière

Y sans attendre, il vit sa jambe réparée

Saine et belle

Par le pouvoir de la Vierge, qui par son humilité

Fut Mère de celui qui est Dieu en la Trinité.

La Vierge en laquelle réside toute Sainteté…

Retrouvez toutes nos traductions des Cantigas de Santa Maria d’Alphonse X.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric Effe.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes

- « Les Miracles de Notre-Dame du Moyen Âge à nos jours. Maria Colombo Timelli, études recueillies par J.-L. Benoit et J. Root », Studi Francesi [En ligne], 196 (LXVI | I) | 2022. ↩︎

- Consulter le Codice Rico en ligne sur le site digital de la Bibliothèque de l’Escurial, Madrid ↩︎

- Voir « Pont-Saint-Esprit poisoning: Did the CIA spread LSD?« , BBC (2010) ↩︎