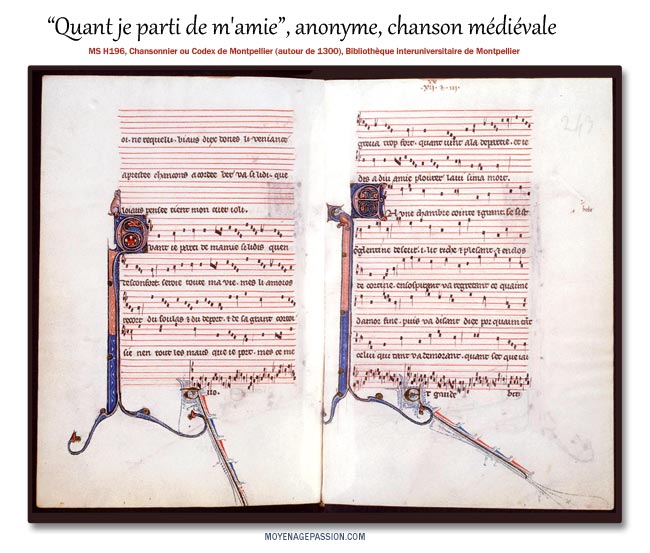

Sujet : musique, chanson médiévale, poésie médiévale, alba, troubadour, manuscrit médiéval, occitan, oc, amour courtois

Période : Moyen Âge central, XIIe et XIIIe s

Auteur : Guiraut de Bornelh, Giraut de Borneil (?1138-?1215)

Titre : Reis glorios Interprète : Simone Sorini

Bonjour à tous,

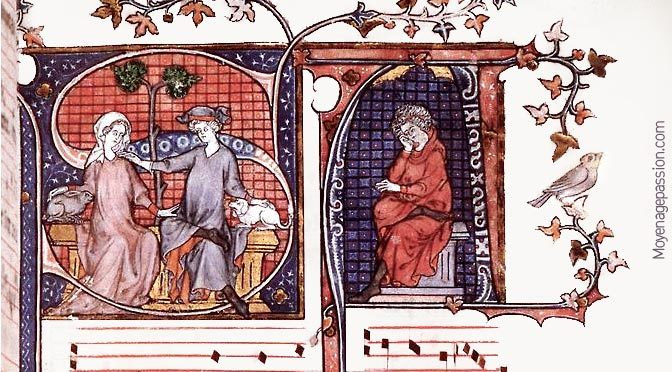

ous repartons, aujourd’hui, au Moyen Âge central et en pays d’oc avec le troubadour Guiraut de Bornelh. Nous nous pencherons même sur une de ses chansons courtoises parmi les plus connues. Il s’agit d’un Alba et elle a pour titre Reis Glorios.

L’aube chez les troubadours occitans

L’aube est un moment de la journée et un thème prisé dans la lyrique courtoise des troubadours occitans. Ainsi, on retrouve l’alba, l’aubade (ou quelquefois même simplement « l’aube ») chez les plus grands d’entre eux et elle est même devenue un genre à part entière. Dans ces textes et chansons, cette transition entre mystères de la nuit, d’un côté et lumière d’un nouveau jour, de l’autre est souvent ce moment qui vient séparer les amants.

Récits d’amours souvent secrètes et interdites, on peut quelquefois y retrouver la présence d’un guetteur, venu alerter les amants ou invoqué comme le témoin complice de leurs escapades. Autour de la même période que la chanson de Guiraut de Bornelh, on pense notamment à la jolie pièce de Raimbaut de Vaqueiras. Nous ne l’avons pas encore présentée ici mais on peut la retrouver dans notre roman « Frères devant Dieu ou La tentation de l’alchimiste« . En voici un extrait :

Gaita be, gaiteta del chastel,

Quan la re que plus m’es bon e bel

Ai a me trosqu’a l’alba.

E.l jornz ve e non l’apel!

Joc novel

Mi tol l’alba,

L’alba, oi l’alba

(…) Domn’, adeu que non puis mais estar;

Malgrat meu me.n coven ad annar.

Mais tan greu m’es de l’alba,

Que tan leu la vei levar;

Enganar

Nos vol l’alba,

L’alba, oi l’alba

Guette bien, Guetteur du château

Quand la chose qui m’est la plus chère et la plus belle en ce monde

Est mienne jusqu’à l’Aube.

Et déjà le jour vient sans que je l’appelle !

Un Jeu nouveau

Que me ravit (ravir, ôter) l’aube,

L’aube, oui l’aube!

(…) Dame, adieu je ne puis rester d’avantage,

Malgré moi, il me faut partir.

Mais cette aube m’attriste tant

Que je vois se lever si promptement,

Cette aube qui veut

se jouer de nous

L’aube, oui l’aube.

Raimbaut de Vaqueiras (?1150-1207).

Evolution thématique et formes diversifiées

Aux siècles qui succéderont ceux des troubadours, le genre de l’aubade finira par évoluer vers des thématiques assez hétérogènes. Ainsi, l’aube n’y sera plus seulement ce moment redouté des amants courtois. Du côté de l’Espagne du Moyen Âge tardif, elle pourra même les unir quelquefois (voir « Ami, venez à l’aube »). L’aubade prendra encore des formes si diverses (religieuses par exemple) que certains médiévalistes et romanistes finiront par se demander s’il est encore opportun de la classer comme une variation sur le thème de la courtoisie (1).

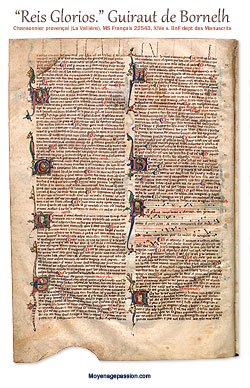

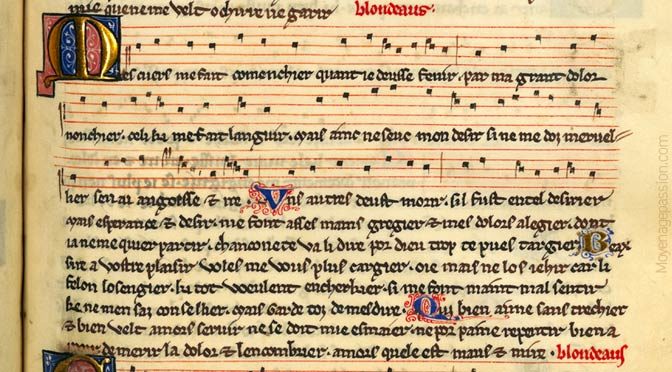

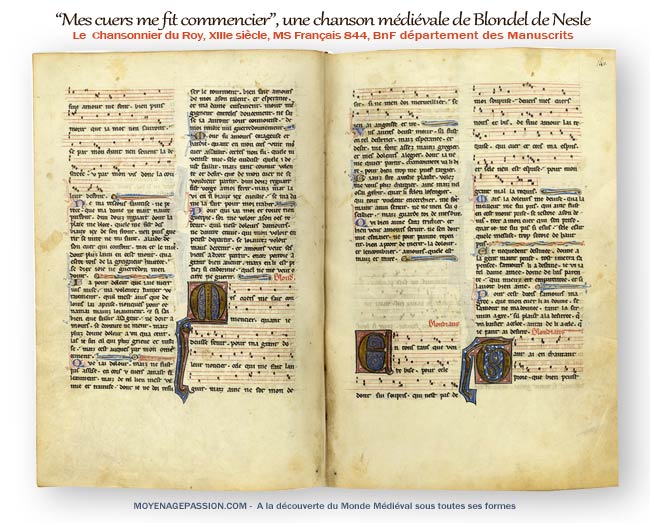

Reis Glorios de Guiraut de Bornelh dans le manuscrit médiéval Français 22543, dit chansonnier La Vallière de la BnF (datation XIVe s). contenu : pièces et chansons annotées de troubadours

Comme on le verra, l’alba de Guiraut de Bornelh, qu’on peut situer dans les premières du genre, met en scène une séparation mais sa compréhension ne se livre pas si facilement, même une fois traduite. Cette difficulté est, cela dit, le charme et l’apanage de nombreuses chansons de troubadours occitans du Moyen Âge, quand bien même ils ne se réclament pas du trobar clus.

Simone Sorini, tenor, musicien et cantor al liuto

Nous partageons ici la belle interprétation de Rei Glorios par le chanteur ténor et multi-instrumentiste Simone Sorini. La réputation de cet artiste italien n’est plus à faire sur la scène des musiques anciennes. Au fil de sa carrière, il s’est spécialisé dans un répertoire qui va du Moyen Âge à la Renaissance avec même des incursions vers des rivages plus folks et traditionnels. Sur la partie plus médiévale, on se souvient de l’avoir vu collaborer avec de nombreux autres formations dont Micrologus ou même encore des ensembles français comme Les Musiciens de Saint-Julien and Vox Cantoris.

Dans cet extrait de concert, on le retrouve sur une performance uniquement vocale mais, entre autres instruments, il est aussi joueur de luth et s’inscrit dans la tradition des « cantore al liuto ». De Pétrarque aux siècles suivants, cette tradition des « chanteurs au luth » a désigné, dans la péninsule italienne, des compositeurs s’accompagnant de l’instrument pour faire partager leurs chansons et leurs pièces poétiques.

Directeur du Narnia Cantores, Simone Sorini a également à son arc des études de musicologie. Elles se sont engagées avec des recherches poussées sur la musique du Duché de Montefeltro au Moyen Âge tardif. Il a particulièrement illustré ce travail au sein de l’Ensemble Bella Gerit qu’il a aussi fondé. Cette curiosité et ses recherches ne sont pas arrêtées là. Elles l’ont conduit à mettre en place de nombreux projets originaux, au long d’une discographie de plus de 30 albums dont certains salués et même primés pas la scène médiévale.

« Rei glorios » en occitan médiéval

et sa traduction en français moderne

Reis glorios, veray lums e clartatz,

totz poderos, Senher, si a vos platz,

al mieu compaynh sias fizels aiuda,

qu’ieu non lo vi pus la nuech fo venguda,

et ades sera l’alba.

Roi glorieux, lumière et clarté véritable,

Seigneur tout puissant, s’il te plait,

Sois une aide fidèle pour mon compagnon

Que je n’ai pas vu depuis le crépuscule

Car bientôt l’aube viendra.

Bel companho, si dormetz o velhatz,

non durmas pus, senher, si a vos platz;

qu’en aurien vey l’estela creguda

c’adus lo jorn, qu’ieu l’ay ben conguda;

et ades sera l’alba.

Beau (bon) compagnon, que tu dormes ou tu veilles,

Ne dors plus, Seigneur, si cela te plaît,

Que, vers l’Orient, tu vois l’étoile

Qui annonce le jour, elle que je connais si bien

Et bientôt l’aube viendra.

Bel companho, en chantant vos apel;

non durmas pus, qu’ieu aug chanter l’auzel

que vay queren lo jorn per lo bosctie,

et ay paor quel gilos vos assatie;

et ades sera l’alba.

Beau compagnon, je t’appelle en chantant;

Ne dors plus, car j’ai entendu l’oiseau chanter

Pour annoncer le jour dans la forêt,

Et j’ai peur que la jalousie ne t’assaille ;

Et bientôt l’aube viendra.

Bel companho, pos mi parti de vos

yeu nom durmi nim muoc de ginlhos,

ans pregieu Dieu, lo filh Santa Maria,

queus mi rendes per lial companhia;

et ades sera l’alba.

Beau compagnon, depuis que je me suis séparée de toi,

Je n’ai pas dormi et me suis tenu agenouillée

Priant Dieu, le fils de Sainte Marie,

Pour que tu reviennes en ma loyale compagnie :

Et bientôt l’aube viendra.

Bel companho, issetz al fenestrel

et esgardaz las ensenhas del sel.

Conoysiret sieu soy fizel messatie.

Si non o faytz, vostres er lo dampnatie;

et ades sera l’alba.

Beau compagnon, sors à la fenêtre

Et contemple les signes du ciel,

Tu sauras si je suis une fidèle messagère.

Si tu ne le fais pas, la souffrance sera tienne :

Et bientôt l’aube viendra.

Bel companho, la foras al peiro

me preiavatz qu’ieu no fos dormilhos,

enans velhes tota nueg tro ad dia.

Ara nous platz mos chans ni ma paria;

et ades sera l’alba.

Beau compagnon, où que te conduisent tes pas

Tu m’as demandé de ne pas m’endormir

Mais de veiller nuit et jour

Désormais, ni mes chants ni ma compagnie ne te plaisent

Et bientôt l’aube viendra.

Bel dos companh, tan soy en ric sojorn

qu’ieu no volgra mays fos l’alba ni jorn;

car la genser que anca nasques de mayre

tenc et abras, per qu’ieu non prezi gaire

lo fol gilos ni l’alba.

Belle et douce amie, je me sens si bien (en si riche séjour)

Que je ne voudrais plus jamais que l’aube ni le jour n’arrive;

Car je tiens et j’embrasse la plus belle créature jamais née d’une mère,

Et pour cela je n’accorde pas d’importance,

Ni au fou jaloux, ni à l’aube.

Pour revenir sur l’interprétation de cette chanson de Guiraut, veuillez noter que vous pourrez en retrouver une autre version dans le concert de Gérard Zuchetto et son Troubadour Art Ensemble donné en 2010, à l’université de Stanford.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

(1) Voir Les mutations de l’alba dans la poésie des troubadours, Dominique Billy Cahiers de recherches médiévales et humanistes 18 | 2009.