Période : moyen-âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

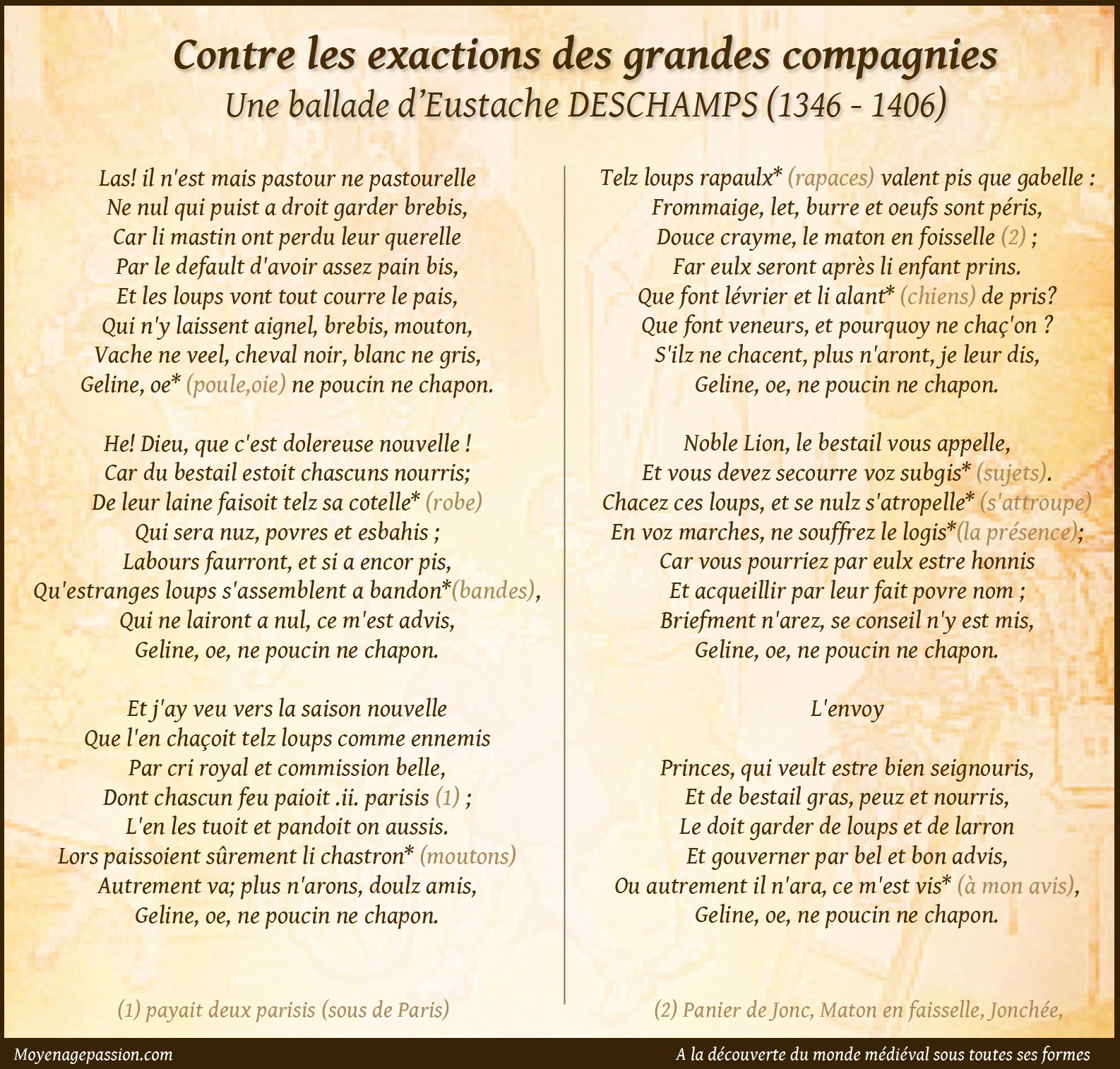

Titre : «Geline, oe, ne poucin ne chapon.»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, par Le Maquis de Queux de Saint-Hilaire, Tome V (1887)

Bonjour à tous,

Laissées sans solde et sans pitance, désœuvrées mais au demeurant fortement armées, ces compagnies de routiers, encore appelées les grandes compagnies, quelquefois menées par des gradés ou de hauts chefs militaires, pillaient et battaient les campagnes jusqu’à les rendre exsangues, enlevant et rançonnant aussi au passage les petits nobles. Ce sont donc de ces exactions et de ces pillages dont nous parle Eustache Deschamps dans la ballade que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui.

Les compagnies de routiers: fléau et pillages à la traîne des batailles médiévales

Historiquement attachée aux armées anglaises qui commencèrent à les utiliser dans le courant du moyen-âge central et particulièrement au XIIe siècle, ces compagnies de mercenaires venues des quatre coins d’Europe furent bientôt sollicitées par d’autres souverains. Philippe-Auguste lui-même ne s’en priva pas et c’est d’ailleurs grâce à leur aide que ce dernier pu faire tomber Château-gaillard, la bien aimée forteresse de Richard Coeur de Lion. Plus tard, dans le courant du XIVe siècle, les troupes de mercenaires employées par les armées royales anglaises dans le cadre des batailles de la guerre de cent ans, et qui restaient stationnés sur les terres de France en temps de trêve comme en temps de paix constituèrent une véritable plaie.

Quand on ne pouvait les réengager à la faveur de nouvelles batailles, on a même tenté quelquefois de les soudoyer et les couronnes connurent, avec cette méthode qui s’avéra infructueuse, quelques déboires. Autour de 1363, Jean Le bon et Philippe le Hardi en firent les frais avec « l’archiprêtre » Arnaud de Cervole, célèbre chef des grandes compagnies d’alors. Au vu des ravages et de la ruine que ces routiers occasionnaient, une tentative de croisade a même été lancée par le pape pour les emmener batailler au loin, qui ne connaîtra guère plus de succès. On prête en général et véritablement à Charles V d’avoir su mener des campagnes efficaces contre ces compagnies pour en venir à bout, à partir de 1365, Au passage, si le sujet vous intéresse, nous l’avions abordé dans deux vidéos consacrées au château de Bodiam puisque son propriétaire et seigneur, Edward Dalyngrigge avait été, un temps, à la solde du célèbre

Compagnies de routiers,

miniature, XIVe siècle,

BnF, département des manuscrits.

Après le XIVe siècle, la France connaîtra encore d’autres épisodes de ce type notamment au début du XVe avec les écorcheurs, à la faveur de la reprise des conflits avec l’Angleterre et de la rivalité en la maison d’Orleans de de Bourgogne. Vers la fin de ce même siècle, le problème sera partiellement résolu par l’intégration de certaines de ces bandes organisées au sein des armées royales de Louis XI,

Au XVIe siècle, François 1er aura, à nouveau, à faire avec ce même phénomène qui demeure étroitement lié – on pourrait même dire de manière endémique – au fonctionnement des guerres et des batailles médiévales, dans un contexte où les armées royales ne sont pas encore suffisantes pour faire face, ni entièrement professionnalisées. A la faveur d’un conflit, des mercenaires professionnels, mais aussi des criminels et plus généralement toute personne désireuse de gagner quelques sous et d’en découdre sont enrôlés et une fois les hostilités réglées, les financements s’arrêtent. Sur le terrain, les bandes errantes, devenues bien souvent apatrides et laissées sans solde, ne se dissolvent pas pour autant d’elles-mêmes. En réalité, elles ont même plutôt tendance à se regrouper et comme elles sont armées, elles en tirent partie. Au passage et dans une certaine mesure, ce phénomène perdure aujourd’hui dans certaines régions très conflictuelles du monde.

Ballade contre les exactions des routiers

ou « Geline, oe, ne poucin ne chapon »

Ce titre « contre les exactions des routiers » est donné par le Marquis de Saint-Hilaire (opus cité), nous lui adjoignons le refrain de la ballade originale : « Geline, oe, ne poucin ne chapon » ou « ni poule, ni oie, ni poussin, ni chapon ».

Las! il n’est mais pastour ne pastourelle

Ne nul qui puist a droit garder brebis,

Car li mastin ont perdu leur querelle

Par le default d’avoir assez pain bis,

Et les loups vont tout courre le pais,

Qui n’y laissent aignel, brebis, mouton,

Vache ne veel, cheval noir, blanc ne gris,

Geline, oe (poule,oie) ne poucin ne chapon.

He! Dieu, que c’est dolereuse nouvelle !

Car du bestail estoit chascuns nourris;

De leur laine faisoit telz sa cotelle* (robe)

Qui sera nuz, povres et esbahis ;

Labours faurront, et si a encor pis,

Qu’estranges loups s’assemblent a bandon*, (en bandes)

Qui ne lairont a nul, ce m’est advis,

Geline, oe, ne poucin ne chapon.

Et j’ay veu vers la saison nouvelle

Que l’en chaçoit telz loups comme ennemis

Par cri royal et commission belle,

Dont chascun feu paioit .ii. parisis (1) ;

L’en les tuoit et pandoit on aussis.

Lors paissoient sûrement li chastron* (moutons)

Autrement va; plus n’arons, doulz amis,

Geline, oe, ne poucin ne chapon.

(1) payait deux parisis (sous de Paris)

Telz loups rapaulx (rapaces) valent pis que gabelle :

Frommaige, let, burre et oeufs sont péris,

Douce crayme, le maton en foisselle (2) ;

Far eulx seront après li enfant prins.

Que font lévrier et li alant* (chiens) de pris?

Que font veneurs, et pourquoy ne chaç’on ?

S’ilz ne chacent, plus n’aront, je leur dis,

Geline, oe, ne poucin ne chapon.

(2) Panier de Jonc, Maton en faisselle, Jonchée,

Noble Lion, le bestail vous appelle,

Et vous devez secourre voz subgis*. (sujets)

Chacez ces loups, et se nulz s’atropelle* (s’attroupe)

En voz marches, ne souffrez le logis*; (la présence)

Car vous pourriez par eulx estre honnis

Et acqueillir par leur fait povre nom ;

Briefment n’arez, se conseil n’y est mis,

Geline, oe, ne poucin ne chapon.

L’envoy

Princes, qui veult estre bien seignouris,

Et de bestail gras, peuz et nourris,

Le doit garder de loups et de larron

Et gouverner par bel et bon advis,

Ou autrement il n’ara, ce m’est vis*, (à mon avis)

Geline, oe, ne poucin ne chapon.

En vous souhaitant une très belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

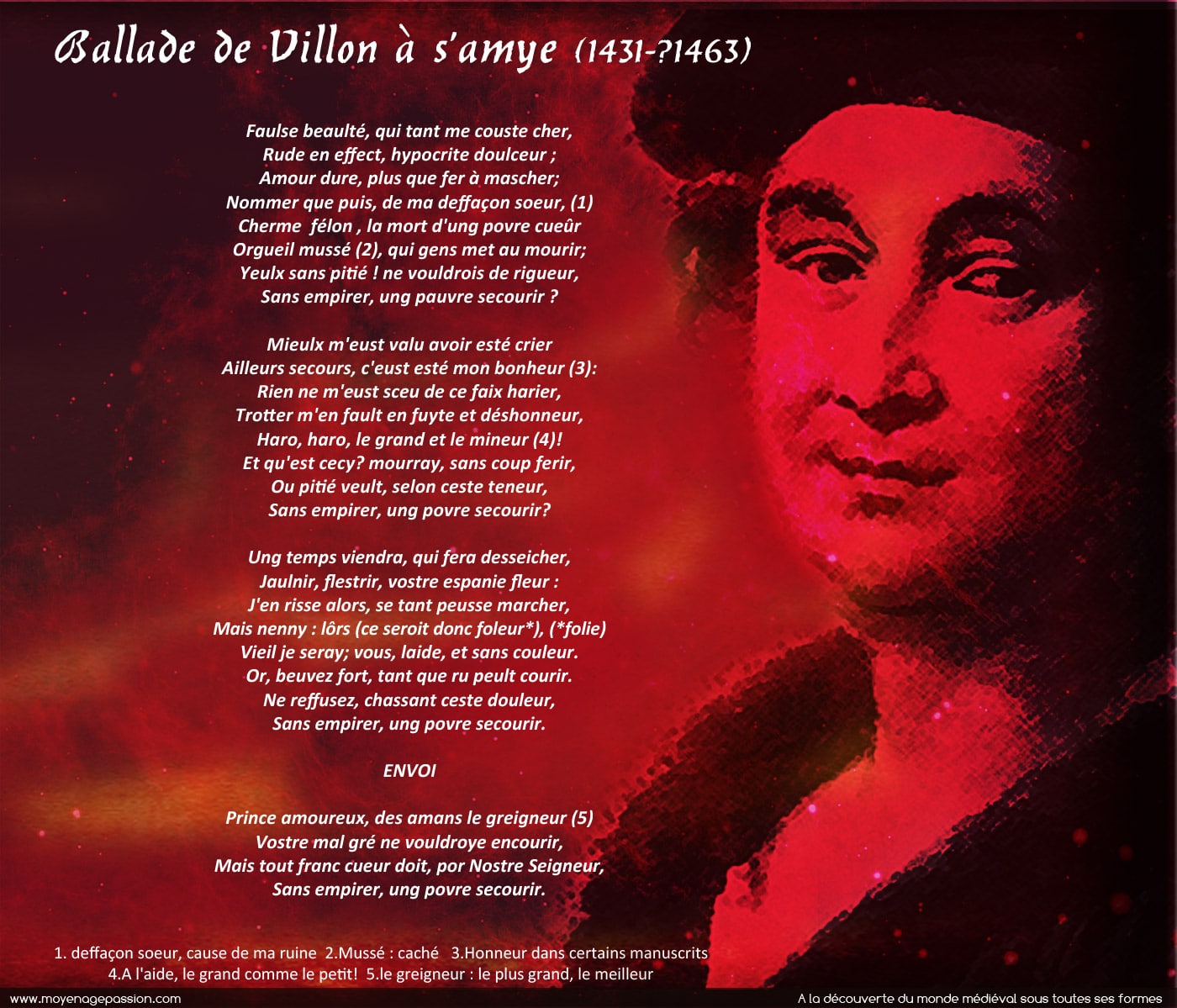

ous publions aujourd’hui la Ballade

ous publions aujourd’hui la Ballade

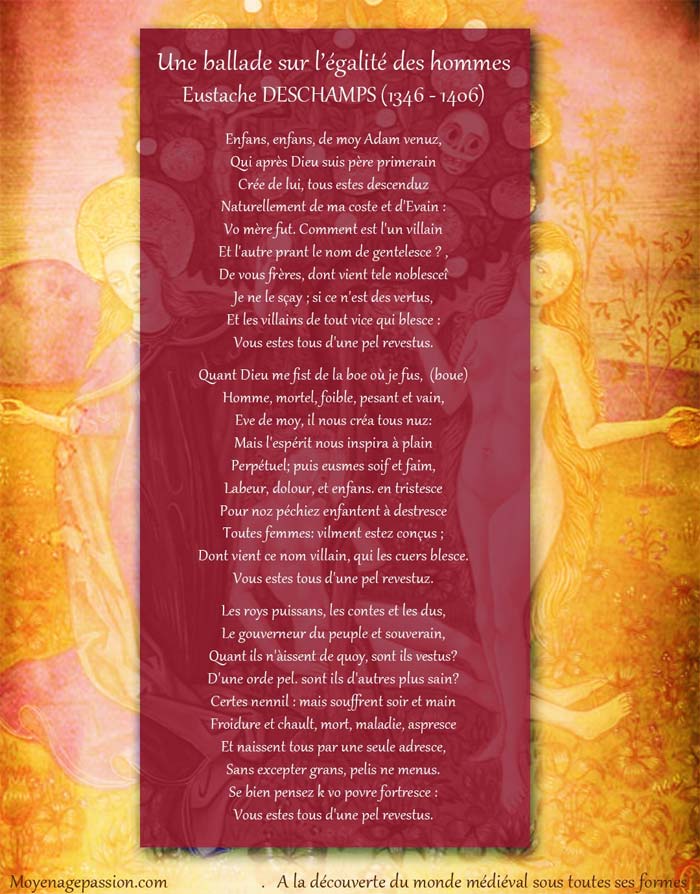

oici une ballade poétique et morale comme Eustache Deschamps en a le secret. Partant de la référence biblique à Adam et Eve, l’auteur médiéval réaffirme ici l’égalité des hommes entre eux. Sous couvert d’adresser cette poésie à tous, il

oici une ballade poétique et morale comme Eustache Deschamps en a le secret. Partant de la référence biblique à Adam et Eve, l’auteur médiéval réaffirme ici l’égalité des hommes entre eux. Sous couvert d’adresser cette poésie à tous, il

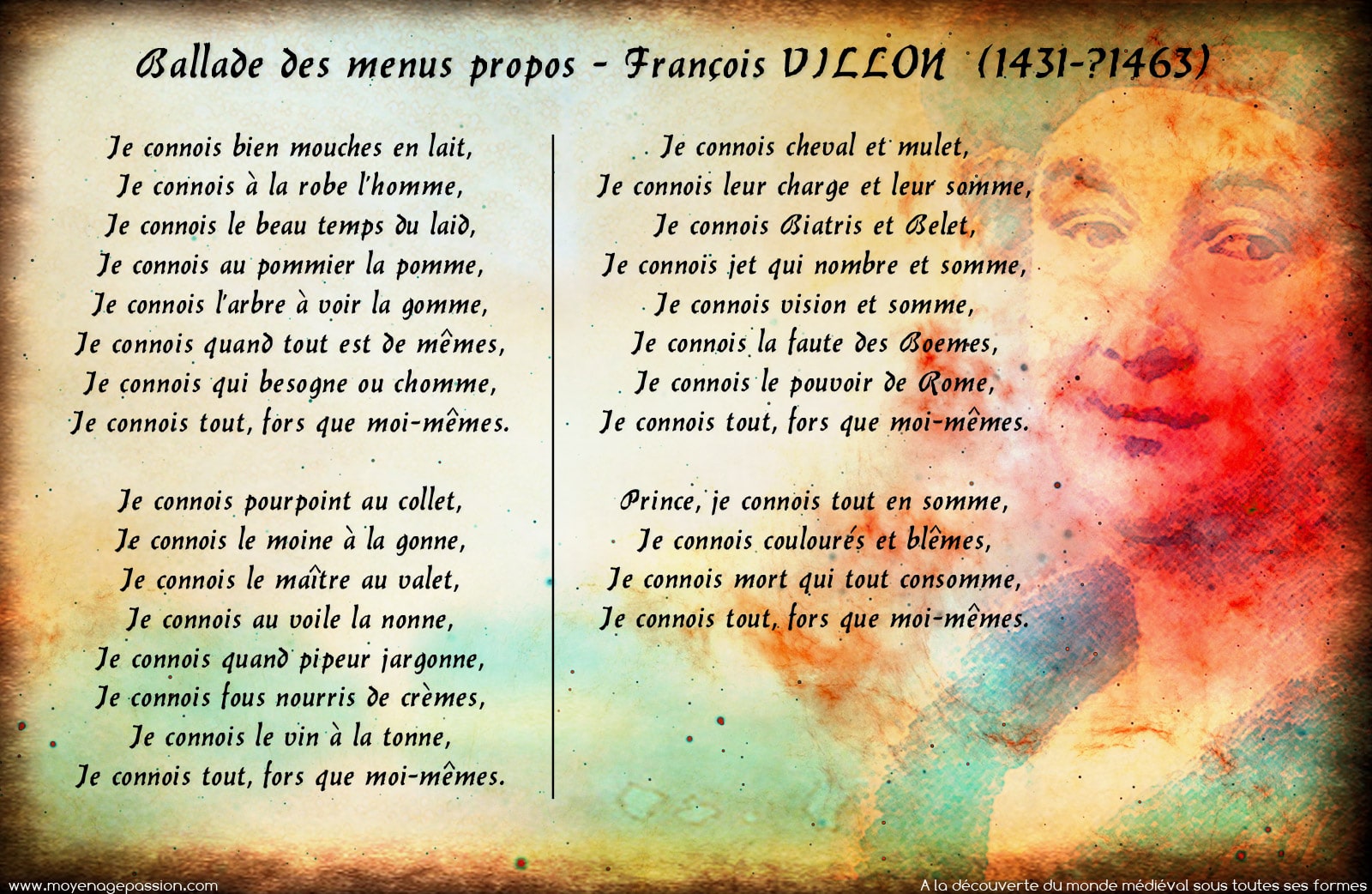

égèreté et profondeur, de la mouche à la mort, peut-être ne sont-ils pas au fond si menus ces propos de François Villon sur la connaissance du monde et des choses, opposée à la difficulté ou l’impossibilité dérisoire de se connaitre soi-même.

égèreté et profondeur, de la mouche à la mort, peut-être ne sont-ils pas au fond si menus ces propos de François Villon sur la connaissance du monde et des choses, opposée à la difficulté ou l’impossibilité dérisoire de se connaitre soi-même.

ans une approche plus pragmatique et plus « factuelle » de la poésie de François Villon et notamment sur la période qui couvre les années 1457 à 1461, le romaniste et professeur de littérature française allemand Gert Pinkernell (1937-2017) a émis l’hypothèse qu’à l’image de la

ans une approche plus pragmatique et plus « factuelle » de la poésie de François Villon et notamment sur la période qui couvre les années 1457 à 1461, le romaniste et professeur de littérature française allemand Gert Pinkernell (1937-2017) a émis l’hypothèse qu’à l’image de la