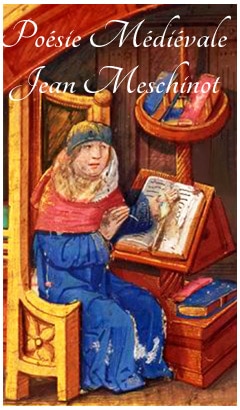

Sujet : poésie satirique, poésie médiévale, poète breton, ballade médiévale, poésie politique, auteur médiéval, Bretagne Médiévale.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Jean Meschinot (1420 – 1491)

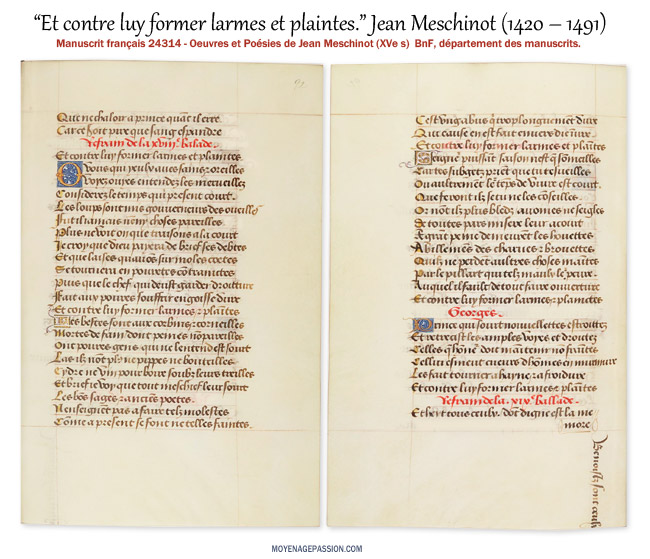

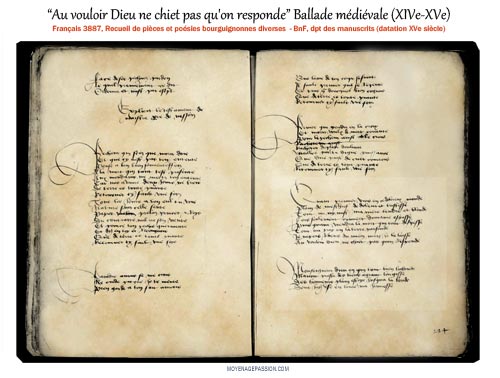

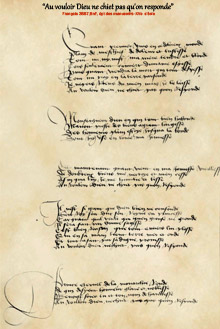

Manuscrit médiéval : MS français 24314 BnF

Ouvrages : Œuvres et poésies variés de Jean MESCHINOT , édition 1493, édition 1522 et biographie de Arthur de La Borderie, 1896.

Bonjour à tous,

ous revenons, aujourd’hui, à la poésie satirique de Jean Meschinot. Au Moyen Âge tardif, ce poète breton a critiqué vertement les abus du pouvoir dans ses Lunettes des princes. Poussant plus loin son engagement moral et politique, il a également prolongé cette œuvre par 25 ballades corrosives contre Louis XI.

Pour rédiger ces 25 poésies satiriques, brutales et sans concession, Jean Meschinot avait alors emprunté ces envois à un auteur célèbre de son temps : Georges Chastellain (Chastelain). Chroniqueur et poète médiéval d’origine flamande installé à la cour de Bourgogne, ce dernier ne s’était pas privé, lui-même, quelque temps auparavant, d’écorcher copieusement le roi français dans une longue diatribe intitulée « Le Prince« .

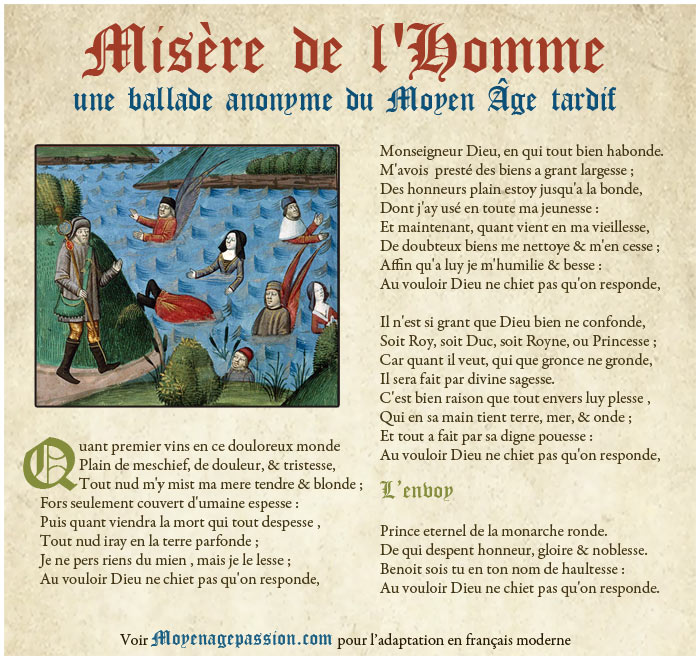

Ballade sur la souffrance du peuple

sous le joug du pouvoir central

La poésie du jour est la dix-huitième de la série des 25 ballades de Meschinot. L’auteur breton y met l’accent sur la grande misère et la pauvreté dans lesquelles sont rendus les sujets du royaume de France et les petites gens. La prédation des puissants et, plus particulièrement, du pouvoir central y est mis directement en cause ; on retrouvera même l’image familière des loups cruels et sans pitié, gouvernant les ouailles en leur infligeant le pire.

Ce thème de la souffrance du peuple sous le joug du pouvoir est récurrent dans l’œuvre de Jean Meschinot ; il traverse ses 25 ballades comme ses Lunettes des princes. Ici, il invoquera Dieu en témoin des exactions d’un prince qui n’inspire aux hommes que « haine et froidure » et qu’il n’hésitera pas à qualifier de « pillard« .

Contexte historique de cette poésie

Pour replacer cette poésie médiévale dans son contexte, nous sommes non loin du temps de la ligue du bien public et des révoltes qui verront se soulever de nombreux nobles et leurs provinces contre Louis XI : Bourgogne, Bretagne, Lorraine, Berry, Armagnac, Bourbonnais, …

Autour de cette période et même après, Meschinot et Chastellain sont loin d’être les seuls à blâmer la gestion de Louis XI, comme nous le rappelle l’auteur Jean-François Lassalmonie dans un ouvrage de 2002 sur la politique financière de Louis XI :

« Les commentaires des chroniqueurs s’accordent pour blâmer sa libéralité excessive (celle de louis XI). Sa prodigalité leur apparaît d’autant plus condamnable qu’elle accablait inutilement ses sujets pour enrichir des hommes qui, par leur condition surtout, n’étaient pas fondés à leurs yeux à profiter des deniers publics : la redistribution qui s’opérait ainsi était jugée injuste. (…) Cette extorsion, vitupérait Basin (Thomas Basin – 1412-1491, évêque & chroniqueur français), était d’autant plus scandaleuse que le sang des pauvres ne servait qu’à engraisser des pensionnaires sans mérite et de vile condition, tant les distributions du souverain étaient inconsidérées »

La boîte à l’enchanteur, Jean-François Lassalmonie (1)

Aux sources médiévales de cette ballade

Du côté des manuscrits anciens, vous pourrez retrouver cette ballade de Meschinot au cœur du ms Français 24314. Cet ouvrage daté du XVe siècle est actuellement conservé au département des manuscrits de la BnF et consultable sur Gallica.fr.

Pour sa transcription en graphie moderne, nous nous sommes, quant à nous, appuyés sur deux éditions différentes des œuvres de Meschinot : « Jehan Meschinot, escuier, en son vivant grant maistre d’hostel de la royne de France« , Nicole Vostre (1522), et « poésies de Jehan de Meschinot », Étienne Larcher, Nantes (1493). A noter que l’historien breton Arthur de La Borderie la mentionne également dans sa biographie de Meschinot datée de 1896 : Jean Meschinot, sa vie, ses œuvres, ses satires contre Louis VI ».

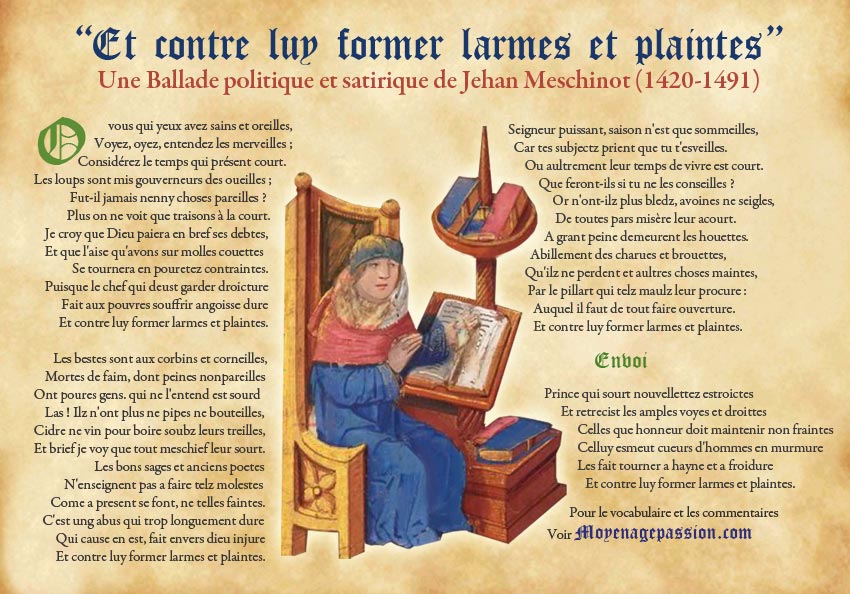

Et contre luy former larmes et plaintes.

dans le français de Jean de Meschinot

O vous qui yeux avez sains et oreilles,

Voyez, oyez, entendez les merveilles ;

Considérez le temps qui présent court.

Les loups sont mis gouverneurs des oueilles ;

Fut-il jamais nenny choses pareilles ?

Plus on ne voit que traisons à la court.

Je croy que Dieu paiera en bref ses debtes,

Et que l’aise qu’avons sur molles couettes

Se tournera en pouretez (pauvretés) contraintes.

Puisque le chef qui deust garder droicture

Fait aux poures (pauvres) souffrir angoisse dure

Et contre luy former larmes et plaintes.

Les bestes sont aux corbins et corneilles,

Mortes de faim, dont peines nonpareilles (sans égales)

Ont poures (pauvres) gens. qui ne l’entend est sourd.

Las ! Ilz n’ont plus ne pipes ne bouteilles,

Cidre ne vin pour boire soubz leurs treilles,

Et brief je voy que tout meschief (malheur, infortune) leur sourt (advient),

Les bons sages et anciens poetes

N’enseignent pas a faire telz molestes (tourment, ennuis) (2)

Come a present se font, ne telles faintes.

C’est ung abus qui trop longuement dure

Qui cause en est, fait envers dieu injure

Et contre luy former larmes et plaintes.

Seigneur puissant, saison n’est que sommeilles,

Car tes subjectz prient que tu t’esveilles.

Ou aultrement leur temps de vivre est court.

Que feront-ils si tu ne les conseilles ?

Or n’ont-ilz plus bledz (blé), avoines ne seigles,

De toutes pars misère leur acourt.

A grant peine demeurent les houettes (3).

Abillement des charues et brouettes,

Qu’ilz ne perdent et aultres choses maintes,

Par le pillart qui telz maulz leur procure :

Auquel il faut de tout faire ouverture.

Et contre luy former larmes et plaintes.

Envoi (Georges Chastellain)

Prince qui sourt nouvellettez estroictes (4)

Et retrecist les amples voyes et droittes

Celles que honneur doit maintenir non fraintes (entières, non brisées)

Celluy esmeut cueurs d’hommes en murmure

Les fait tourner a hayne et a froidure

Et contre luy former larmes et plaintes.

Notes

(1)‘La boîte à l’enchanteur, Politique financière de Louis XI, Jean-François Lassalmonie (2002)

(2) ms 1493 « a faire telz moettes » : moue, grimace.

(3) petite houe, outil utiliser pour bécher la terre.

(4) Prince qui sourt nouvellettez estroictes : qui répand des nouveautés étriquées

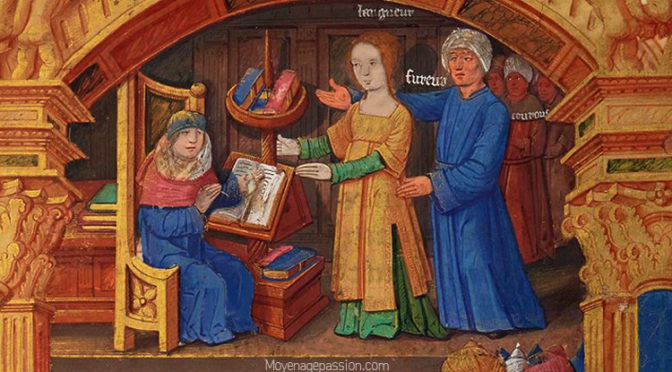

NB : l’image de l’image d’en-tête provient du ms 24314. Elle représente un portrait de Jean Meschinot face aux travers et vices qui le visitent.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes