Période : Moyen Âge central, XIIIe siècle

Auteur : Anonyme

Titre : Rolandskvadet, la chanson de Roland

Interprètes : Trio Mediaeval

Album : Folk Songs (2007)

Bonjour à tous,

Par quel curieux mystère l’histoire et la fin tragique du plus fidèle et héroïque guerrier de Charlemagne peut-elle aujourd’hui se retrouver chantée par un trio originaire de Scandinavie dans un album qui met en exergue les chansons traditionnelles et folkloriques de Norvège ? C’est ce que nous allons nous proposer de vous expliquer dans cet article, en remontant le fil de l’Histoire jusqu’au Moyen Âge central.

La Karlamagnùs Saga, la geste de Charlemagne en terres noiroises

A la fin du XIIIe siècle et sous le règne de Haakon V de Norvège (1270-1319) parut en vieux norrois (le norvégien ancien devenu aujourd’hui l’Islandais), la Karlamagnùs Saga. Le récit contait l’épopée du grand empereur Charlemagne et la chanson de Roland y avait, bien entendu, sa place. A la même époque et sans doute à l’initiative du souverain, de source sûre et documentée, une quarantaine d’autres récits, romans ou poésies français furent traduits au coté de cette saga. Il y a pu en avoir plus, mais si c’est le cas, ils se sont perdus en cours de route.

Selon la romaniste et médiéviste danoise Jonna Kjaer (1), les traductions sous Haakon V de cette littérature médiévale française participait d’une volonté du souverain « de mettre la Norvège à la hauteur de la civilisation européenne contemporaine« . Pour être plus spécifique, il était notamment question pour lui d’introduire et de promouvoir à sa cour et « dans son entourage », les moeurs courtoises.

Les textes ont sans doute et en partie transités par l’Angleterre même si les échanges culturels entre la France et la Norvège, dans le courant des XIIe et XIIIe siècles, sont des faits établis, notamment à travers certaines abbayes (Saint Victor à Paris) mais encore par des

Bien entendu, pour des raisons sans doute autant liées à la difficulté de transposer mot pour mot l’univers et le contexte historique français dans lesquels baignait la plupart de ces textes (et notamment les chansons de Geste), autant que pour des raisons idéologiques et politiques, les textes une fois traduits n’étaient pas tout à fait les mêmes que les originaux. On notera, par exemple, avec Jonna Kjaer (opus cité), que le peu de goût pour les croisades du souverain norrois l’ont sans doute conduit à en gommer quelque peu l’ardeur dans les versions traduites. (pour plus de détails, nous vous renvoyons à l’excellent article de la romaniste cité en sources)

Plus tard, au Moyen Âge tardif et dans le courant du XVe siècle, un auteur danois vint encore recompiler la Karlamagnus saga pour en produire une version d’un usage plus populaire, en s’aidant aussi d’autres poésies médiévales françaises. Au XIXe siècle, des versions adaptées de cet ouvrage circulaient encore dans les campagnes islandaises ou danoises. Nous trouvons ces faits exposés très clairement dans l’introduction de La chanson de Roland, de l’historien et chartiste Léon Gauthier, datant de 1876 (2).

Rolandskvadet, aux origines de la Chanson

et ballade Norvégienne sur Roland

Tout cela démontre donc, sans conteste, une réelle popularité de cette saga de Charlemagne en terres scandinaves et, avec elle, la partie qui concerne le chant de Roland de Roncevaux. Cette popularité a perduré au fil des siècles et, de fait, on comprend mieux pourquoi et comment on peut encore, de nos jours, retrouver une chanson norvégienne sur le sujet; l’intérêt que cette dernière démontre pour l’histoire franque et ses héros vient de très loin.

Si elle fut bien inspirée de la Karlamagnus Saga, cette ballade ayant originellement pour titre Roland og Magnus kongen (Roland et le Roi Magnus), a été recueillie au début du XIXe siècle par les folkloristes norvégiens. Il semble qu’elle ait été collectée directement auprès des chanteurs populaires issus de la longue tradition des bardes nordiques. Son auteur s’est perdu dans les méandres de la transmission et de la culture orales et nous ne savons pas non plus la dater précisément mais il ne fait aucun doute qu’indirectement au moins elle prend ses racines dans le lointain passé médiéval auquel nous faisions référence plus haut. Depuis, elle a connu de nombreuses variantes; les versions originelles qui comptaient entre 27 et 31 strophes (!) sont quelquefois tronquées, comme c’est le cas de l’adaptation que nous en propose aujourd’hui le Trio Mediaeval.

La Gloire de Roland et de Charlemagne dans l’Europe médiévale

« Roland est un des héros dont la gloire a été le plus oecuménique, et il n’est peut-être pas de popularité égale à sa popularité »

Léon Gauthier la Chanson de Roland

Pour élargir, il est indéniable que la popularité de Roland fut grande, en Scandinavie, comme en de nombreux autres endroits de l’Europe médiévale : Allemagne, Angleterre, Italie, Hollande, … Au moment où les romanciers et poètes du Moyen Âge central avaient commencé à donner à la mythologie arthurienne ses premières lettres de noblesse, le roi celte et breton était pourtant loin de rallier tous les esprits à sa cause et à sa référence. Une bonne dose d’imaginaire entourait aussi les récits arthuriens et si on les considérait

De son côté, pour romancée, magnifiée ou même encore instrumentalisée que pouvait être l’histoire de Charlemagne et de Roland, ces derniers demeuraient des personnages historiques bien réels et les faits de Charlemagne, grand empereur unificateur, restaient établis à l’échelle européenne. Dans les XIIe et XIIIe siècles et longtemps loin devant Arthur, l’empereur et son fidèle Roland comptaient indéniablement parmi les héros qui faisaient rêver les rois et chanter les bardes jusqu’aux confins des terres de l’Europe médiévale.

La chanson de Roland par le Trio Mediaeval

Le Trio Mediaeval

Fondée à Oslo dans les années 1997 par l’artiste Linn Andrea Fuglseth, la formation vocale norvégienne Trio Mediaeval s’est donnée comme ambition de faire revivre les chants monodiques ou polyphoniques sacrés de l’Italie, l’Angleterre et la France médiévales, mais encore d’y adjoindre des ballades ou chansons plus traditionnelles (ou folk) en provenance des répertoires norvégiens, suédois ou islandais, et réarrangées par leurs soins.

Vingt ans après sa création, le trio féminin continue de se produire activement. Sa fondatrice et directrice est aujourd’hui entourée de Anna Maria Friman et Berit Opheim, cette dernière ayant remplacée Torunn Østrem Ossum qui faisait partie de la formation des origines et l’a quitté depuis. En scène ou sur leurs albums, on peut retrouver les trois chanteuses en trio simple ou accompagnées de divers artistes, ceci pouvant aller jusqu’à des formations et orchestrations plus conséquentes. Retrouvez leur site et toute leur actualité ici (en anglais)

L’album Folk Songs

Quatrième album du trio, Folk Songs entendait renouer avec les racines traditionnelles et anciennes de la musique norvégienne. Trio Mediaeval faisait appel ici à l’artiste Birger Mistereggen spécialiste des percussions dans la pure tradition norvégienne et signait un album résolument folk et 100% nordique.

Si l’album vous intéresse ou même simplement quelques unes de ses pièces, vous pourrez le trouver au lien suivant au format CD ou même MP3 : Folk Songs du Trio Mediaeval

Les paroles de Rolandskvadet du Trio Medioeval & leur traduction française

NB : mon norrois étant aussi pauvre que la misère sur un jour sans pain, la version française des paroles est adaptée par mes soins à partir de leur traduction anglaise. Elle en a donc clairement des limites, mais elle a au moins le mérite de nous permettre d’approcher le texte original.

Seks mine sveinar heime vera

Og gjøyme det gullet balde;

Dei andre seks på heidningslando

Gjøyme dei jarni kalde.

Six hommes restèrent à l’arrière

Pour garder leur or;

Les six autres au coeur de la lande

Brandirent l’acier froid.

Ria dei ut or Franklandet

Med dyre dros i sadel.

Blæs i luren, Olifant,

På Ronsarvollen.

Ils sont sortis des terres franques

Avec des butins dans leurs selles.

Souffle dans ta corne, Olifant,

À Roncevaux.

Slogest dei ut på Ronsarvollen

I dagane två og trio;

Då fekk’kje soli skine bjart

For røykjen av manneblodet.

Ils se battirent à Roncevaux

Pour deux jours, sinon trois;

Et le soleil était obscurci

Par la puanteur du sang des hommes.

Ria dei ut or Franklandet…

(refrain) Ils sont sortis des terres franques…

Roland sette luren for blodiga mundi

Blæs han i med vreide.

Då rivna jord og jardarstein

I trio døger av leide.

Roland porta son cor à sa bouche ensanglantée

Et souffla dedans de toute sa volonté

La terre trembla et les montagnes résonèrent

Durant trois jours et trois nuits.

Ria dei ut or Franklandet…

(refrain) Ils sont sortis des terres franques…

« ailleurs » viking, réalités européennes médiévales & « Sacré Charlemagne »…

C’est un fait, de nos jours, une certaine littérature, des mouvements musicaux ou même encore de nombreuses troupes médiévales de reconstituteurs sont fortement attirés par les légendes ou la mythologie nordiques ou par l’histoire de ces vikings qui, venant de leurs terres froides, s’installèrent dans le nord de la France entre la fin du haut Moyen Âge et le début du Moyen Âge central. Pour autant, on s’en souvient sans doute moins, mais il est amusant de constater qu’à une période médiévale un peu plus tardive, les légendes et l’histoire de Charlemagne en provenance des terres franques, autant que la poésie et les chansons de geste françaises qui les vantaient, influençaient grandement la littérature et les esprits du côté de la Norvège et de la Scandinavie.

Sous la pression même de leurs couronnes, on voyait alors dans ces œuvres littéraires le moyen d’introduire des « éléments civilisationnels » en provenance de l’Europe, autrement dit (pour ne pas entrer dans le difficile débat qui consiste à définir ce qu’est exactement une civilisation) des « choses culturelles » auxquelles on prêtait suffisamment de reconnaissance et de crédit, pour vouloir les voir diffuser au sein de son propre territoire, Contre les conquêtes et les grandes expéditions du haut Moyen Âge, la courtoisie et ses valeurs étaient, semble-t-il, devenues les signes d’une certaine modernité, une norme, en somme, qu’on cherchait même à importer, dusse-t-elle être au passage adaptée et quelque peu remaniée.

Pour parenthèse, on notera encore que cette popularité du thème de Roland est encore relativement présente en Norvège puisque cette chanson a connu plus de sept enregistrements par des groupes folk locaux différents, depuis le milieu du XXe siècle. Dans le même temps, en France, nos chansons sur Charlemagne se réduisent à peu près à une comptine pour enfants sur l’invention de l’école, reprise par France Gall dans les années soixante et écrite par son père Robert, parolier et chanteur, un peu avant. Sauf tout le respect dû à la mémoire de l’auteur autant qu’à sa belle et talentueuse interprète, disparue récemment et puisqu’il ne s’agit pas de cela, on conviendra tout de même que du point de vue de notre Histoire, nous avons perdu quelques billes en cours de route… Il fallait bien, semble-t-il quelques norroises passionnées de musiques médiévales et anciennes pour venir nous rappeler les glorieux héros de notre Moyen Âge.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

Sources :

(1) La réception Scandinave de la littérature courtoise et l’exemple de la Chanson de Roland/Af Rúnzivals Bardaga. Une épopée féodale transformée en roman courtois ? Jonna Kjaer, Romania, 1996.

(2) La chanson de Roland, Par Léon Gauthier, professeur à l’Ecole des Chartes, sixième édition (1876)

Voir aussi ;

La Karlamagnus-Saga, histoire islandaise de Charlemagne, Gaston Paris, Bibliothèque de l’École des chartes Année 1864

Roland og Magnus kongen, (article très bien sourcé de Wikipédia)

evenons à Villon pour nous en délecter avec une

evenons à Villon pour nous en délecter avec une  voue à la fatalité tout ceux qu’il nomment ici. Quel que soit leur gagne pain, honnêtes ou malhonnêtes et quoiqu’ils fassent tout finira par être gaspillé « au taverne et aux filles ». Sur ces deux sujets, l’oeuvre du grand maistre de poésie médiévale qui oscille entre drame et humour, est, on le sait, truffée de références explicites ou de sous-entendus.

voue à la fatalité tout ceux qu’il nomment ici. Quel que soit leur gagne pain, honnêtes ou malhonnêtes et quoiqu’ils fassent tout finira par être gaspillé « au taverne et aux filles ». Sur ces deux sujets, l’oeuvre du grand maistre de poésie médiévale qui oscille entre drame et humour, est, on le sait, truffée de références explicites ou de sous-entendus.

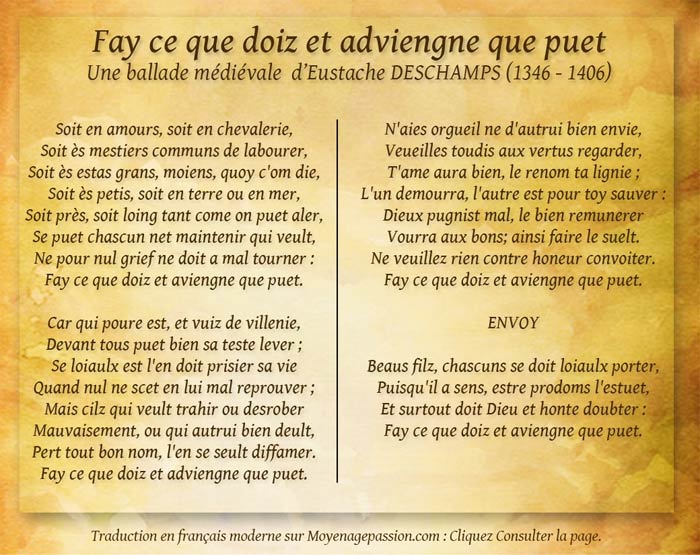

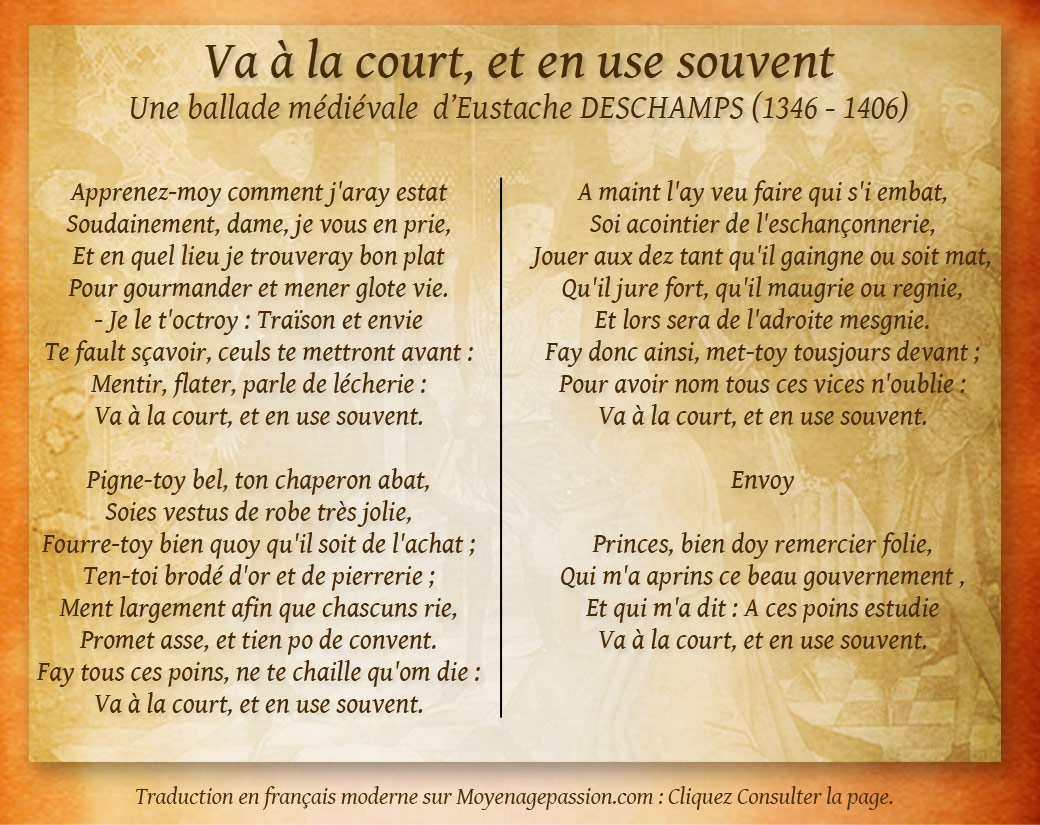

oici une nouvelle ballade en moyen-français du XIVe siècle, signée de la plume d’Eustache Deschamps. L’auteur du moyen-âge tardif nous y entraîne à nouveau du côté de la poésie satirique, en mettant au banc les artifices de la vie curiale.

oici une nouvelle ballade en moyen-français du XIVe siècle, signée de la plume d’Eustache Deschamps. L’auteur du moyen-âge tardif nous y entraîne à nouveau du côté de la poésie satirique, en mettant au banc les artifices de la vie curiale.

ap sur le XIVe siècle avec une nouvelle

ap sur le XIVe siècle avec une nouvelle