Période : moyen-âge tardif, XVe siècle

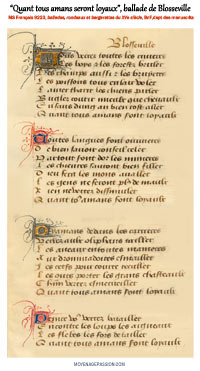

Auteur : Blosseville

Manuscrit ancien : MS français 9223

Ouvrage : Rondeaux et autres poésies du XVe siècle de Gaston Raynaud (1889)

Bonjour à tous,

Blosseville, poète mystère ?

On trouve dans le Ms français 9223, un nombre important de textes attribués au poète du nom de Blosseville qui nous intéresse ici. Le site Arlima émet même l’hypothèse que ce dernier pourrait être le compilateur du manuscrit en question. Pourtant, jusqu’à ce jour, les informations permettant d’identifier cet auteur, de manière certaine, font défaut et, après diverses hypothèses, les médiévistes ne semblent pas être parvenus aux mêmes conclusions. Pour vous en faire une idée, voici une petite synthèse des conclusions de G Raynaud et de Pierre Champion à son sujet.

Quelques pistes de G Raynaud à P Champion

Dans son ouvrage sur le Ms 9223 (op cité en tête d’article), Gaston Raynaud suit, peu ou prou, les conclusions de l’Abbé de La Rue dans ses Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères normands et anglonormands (1834). Sous le nom de Blosseville se cacherait ainsi un certain Hugues de Saint-Maard, vicomte de blosseville. D’origine Normande, cet écuyer et poète, aurait été un fidèle serviteur de Charles d’Orléans ; il aurait même assisté aux démarches permettant de libérer ce dernier de sa longue captivité, en Angleterre.

De son côté, l’érudit et bibliographe Pierre Champion taclera cette hypothèse. Dans un article daté de 1922 (remarques sur un recueil de poésies du milieu du XVe siècle, Pierre Champion, Romania, 1922), il identifiera deux autres nobles pouvant correspondre au Blosseville du Manuscrit. Le premier est un chevalier, baron de Blosseville, du nom de Pierre de Saint-Maard. Accompagné de deux archers, il aurait servi le roi pour recouvrir l’impôt dans le pays de Caux.

Le second, Jean de Saint-Maard était écuyer, seigneur et vicomte de Blosseville. Pierre Champion penche nettement en sa faveur pour l’attribution des poésies du MS 9223. L’homme aurait été maître des eaux et forêts de Picardie et de Normandie en 1471. Puis, deux ans plus tard, il aurait été nommé conseiller et maître d’hôtel du roi. Selon Champion toujours, il est probable que ce noble ait fait partie du cercle de Pierre de Brézé, grand Sénéchal de Normandie (lui-même protecteur de Villon). Les deux hommes auraient même pu venir ensemble à Blois, autour de 1458.

Legs et oeuvres

On trouve encore quelques pièces plus longues attribuées à un Blosseville dans d’autres manuscrits (on admet, en général, qu’il s’agit du même auteur). On citera notamment l’Echiquier d’Amour ou le très heureux Débat du vieil et du jeune dont nous aurons l’occasion de publier quelques extraits, plus loin dans le temps.

Le mirage du loyal amant, moqué par Blosseville

Dans la ballade du jour, Blosseville se livrait à un exercice empreint d’humour et d’ironie sur le thème du loyal amant. Pour se situer au Moyen-âge tardif et presque à l’aube de la renaissance, était-il si loin de la thématique médiévale courtoise originelle ? A y regarder de plus près, pas tant que cela. Au fond, la courtoisie n’avait-elle pas mis, en son centre, le parfait amant, pour mieux en souligner ou en déplorer l’absence ? Dans cette compétition ouverte à la recherche d’un idéal amoureux masculin, nombre de poètes du moyen-âge se sont, en effet, dit loyaux, tout en clamant haut et fort n’en voir aucun autre qu’eux-même, autour d’eux, qui puisse en mériter le titre. La fine amor est exigeante et le loyal amant est une denrée rare. Depuis l’intérieur même de l’exercice littéraire courtois, le premier principe est que bien peu sont ceux pouvant réellement y prétendre.

Du reste, sans forcément s’en réclamer directement, certains auteurs médiévaux ne sont pas non plus privés de se gausser du fossé entre « belles paroles » et réalité des pratiques amoureuses. Citons Chrétien de Troyes, qui, déjà au XIIe siècle, avait donné, avec humour et ironie, toute la mesure de cette distance.

« Or est amor torné en fables,

Por ce que cil rien n’en sentent

Dient qu’ils aiment, et si mentent ;

Et cil fable et mensonge en font,

Que s’en vantent, et rien n’y ont.

Mais por parler de celz qui furent,

Laissons celz qui en vie durent,

Qu’encor valt miex, se m’est avis,

Un cortois mort qu’un vilain vis. »

Chrétien de Troyes – Yvain ou le Chevalier au Lion.

A peine émergé dans la littérature, l’idéal du loyal amant semble déjà prendre des allures de mythe, pour se perdre dans une période révolue que l’on lamente. A l’image de la « vraie » chevalerie et sous la plume des poètes, l’espèce est en voie de disparition permanente tout au long du moyen-âge central, mais, finalement, depuis sa genèse même.

Dans cette ballade de Blosseville, on ne peut s’empêcher de voir à l’oeuvre ce lointain héritage satirique qui, dés l’émergence de la fine amor et du loyal amant, en soulignait déjà de l’intérieur, la difficulté ou la rareté, et de l’extérieur, la fausseté quand ce n’est pas la fatuité. Ici, du reste, l’auteur du XVe siècle ne prétend même pas entrer dans la compétition. L’exercice résonne plutôt comme une pure poésie de cour légère et drôle, prompte à faire rire un auditoire averti. Blosseville s’y tient à distance de son thème et en observateur pour mieux le moquer. Il y dépeint un univers fantastique et presque surréaliste (avant l’heure) qui, encore aujourd’hui, fait mouche et nous arrache un sourire.

Une ballade médiévale de Blosseville

« Quant tous amans seront loyaux«

Vous verrez toutes les rivieres,

Les boys et les forestz bruler,

Les champs aussi et les bruyeres,

Les poissons tous en l’air voler,

La mer tharir, les chiens parler,

Buglez* (jeune boeuf, veau) courir mieulx que chevaulx,

Enfans d’un an bien tost aller,

Quant tous amans seront loyaux.

Toutes langues seront ouvrieres,

De bien savoir conseil celer;

Partout seront d’or les minieres,

Les chievres sauront bien filler,

Dieu fera les mons avallers,

Les gens ne feront plus de maulx,

Rien ne verrez dissimuler,

Quant tout amans seront loyaulx.

Dyamans dedans les carrieres,

Verrez aulx oliphans tailler,

Les aneaux en toutes manieres,

Au drommadoires esmailler,

Les cerfs pour courre reculler,

Les ours porter les grans chasteaulx,

Chacun verrez esmerveiller,

Quant tous amans seront loyaulx.

Prince, vous verrez batailler

Encontre les loups les aigneaux,

Les flebes les fors detailler* (mettre en pièces),

Quant tous amans seront loyaulx.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-Âge sous toutes ses formes

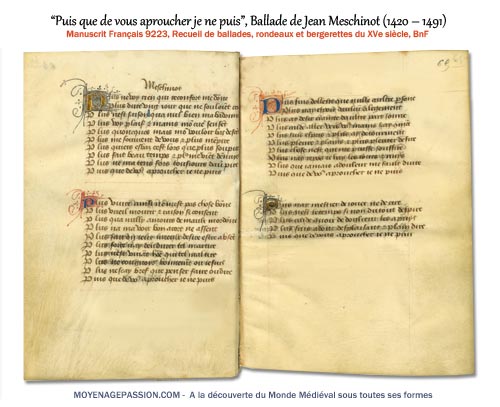

e ses premières formes, au XIIe siècle, jusqu’au Moyen-âge tardif et même au delà, l’amour courtois et son héritage ont traversé le temps. Aujourd’hui, nous le retrouvons au cœur du XVe siècle, avec un ballade très inspirée de Jean Meschinot.

e ses premières formes, au XIIe siècle, jusqu’au Moyen-âge tardif et même au delà, l’amour courtois et son héritage ont traversé le temps. Aujourd’hui, nous le retrouvons au cœur du XVe siècle, avec un ballade très inspirée de Jean Meschinot.

d’Orléans et

d’Orléans et