Période : moyen-âge central, XIIe, XIIIe siècle

Auteur : Peire Vidal (? 1150- ?1210)

Titre : Ab l’alen tir vas me l’aire

Interprète : Camerata Mediterranea, Joel Cohen.

Album : Lo Gai Saber : Troubadour and Minstrels 1100-1300 (1990)

Bonjour à tous,

« Ab l’alen tir vas me l’aire », Peire Vidal par la Camerata Mediterranea

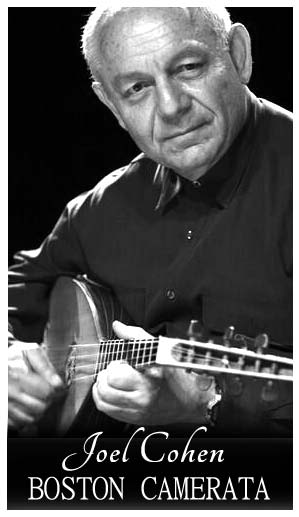

Joel Cohen : de la Boston Camerata

à la Camerata Mediterranea

Ensemble dédié aux musiques anciennes, le Boston Camerata a vu le jour au milieu des années 50. Attaché dans un premier temps au Musée des Arts de la ville, il prit son indépendance 20 ans plus tard,

Pour plus d’informations sur les productions et les activités du Boston Camerarata, vous pouvez consulter le leur site web au lien suivant

Lo Gai Saber : un album de choix

autour des troubadours du moyen-âge central

Fort de vingt-une pièces, ce bel album tout entier dévoué à l’art des troubadours du sud de France médiévale, s’étendra même jusqu’à l’Espagne et au galaïco-portugais puisque ce sont les « Ondas de Mar » de Martim Codax qui en feront l’ouverture, Elles seront suivies de près par deux compositions de Peire Vidal, mais encore des chansons des plus célèbres représentants de la langue d’oc du moyen-âge central : Gaucelm Faidit, Bertrand de Born, Raimbault de Vaqueiras, Guillaume IX de Poitiers, Marcabru, Bernard de Ventadorn et bien d’autres encore.

.

« Ab l’alen tir vas me l’aire » : la Provence médiévale de Peire Vidal

« Ab l’alen tir vas me l’aire qu’eu sen venir de Proensa« , « avec l’haleine, je tire vers moi l’air que je sens venir de Provence », ce texte est sans doute l’un des plus célèbres du troubadour du moyen-âge central. Voyageur par goût, mais, on le suppute aussi, un peu contraint par la force des événements, l’auteur médiéval faisait ici tribut à sa Provence natale et aimée. Dans un élan de lyrique courtoise, il y évoquait aussi immanquablement la dame qu’il avait dû laisser derrière lui mais qui continuait d’occuper toutes ses pensées. S’agit-il de l’épouse de son protecteur, Raymond Geoffrey, Vicomte de Marseille, dit Barral de Marseille ? Une légende court sur un baiser volé et on avance quelquefois que les transports du poète à l’égard de la noble dame lui aurait peut-être valu de se faire bannir de la ville. Le mystère demeure et il peut encore s’agir de cette dame autour de Carcassonne auquel le poète fait allusion dans d’autres poésies.

Pour la traduction, nous nous basons sur celle de Joseph Anglade, dans son ouvrage consacré aux Poésies de Peire Vidal en 1913, tout en les revisitant un peu sur la base de recherches personnelles .

Les paroles de la chanson de Peire Vidal

avec leur traduction en français moderne

I

Ab l’alen tir vas me l’aire

Qu’eu sen venir de Proensa :

Tôt quant es de lai m’agensa,

Si que, quan n’aug ben retraire,

Eu m’o escout en rizen

E – n deman per un mot cen :

Tan m’es bel quan n’aug ben dire.

Avec mon haleine j’inspire l’air

que je sens venir de Provence;

tout ce qui vient de là me plaît ;

De sorte que quand j’en entends bien rapporter,

moi, j’écoute en souriant

et j’en demande pour un mot, cent.

Tant il m’est agréable d’en entendre dire du bien.

II

Qu’om no sap tan dous repaire

Com de Rozer tro qu’a Vensa,

Si com clau mars e Durensa,

Ni on tan fis jois s’esclaire.

Per qu’entre la franca gen

Ai laissât mon cor jauzen

Ab leis que fa*ls iratz rire.

Car on ne connaît pas de si doux pays

que celui qui va du Rhône à Vence

et qui est enclos entre mer et Durance ;

et il n’en est pas qui procure tant de joie ;

c’est pourquoi chez ces nobles gens

j’ai laissé mon cœur joyeux,

auprès de celle qui rend la joie aux affligés.

III

Qu’om no pot lo jorn mal traire

Qu’aja de leis sovinensa,

Qu’en leis nais jois e comensa.

E qui qu’en sia lauzaire,

De ben qu’en diga no’i men ;

Quel melher es ses conten

E-l genser qu’el mon se mire.

Car on ne peut être malheureux le jour

Quand on a d’elle souvenance;

car en elle naît et commence la joie ;

quel que soit celui qui fait son éloge

et quelque bien qu’il en dise, il ne ment pas ;

car elle est la meilleure sans conteste

et la plus gracieuse et aimable qu’on puisse trouver en ce monde.

IV

E s’eu sai ren dir ni faire,

Ilh n’aja*l grat, que sciensa

M’a donat e conoissensa,

Per qu’eu sui gais e chantaire.

E tôt quan fauc davinen

Ai del seu bel cors plazen,

Neis quan de bon cor consire.

Et je ne sais rien dire, ni faire

dont le mérite ne lui revienne, car science

elle m’a donné et talent (connaissance? )

Grâce auxquels je suis gai et chantant.

Et tout ce que je fais de beau

m’est inspiré par son beau corps plaisant,

même quand cela vient du plus profond de mon coeur. (1)

(1) Joseph Anglade traduit ce dernier vers comme « même quand je rêve de bon cœur (?) » ce qui n’a pas tellement de sens. Nous penchons plus en faveur d’une traduction dans laquelle il fait de la dame de son cœur, la source d’inspiration de ses plus beaux vers, même quand ils viennent du plus profond de son être.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes

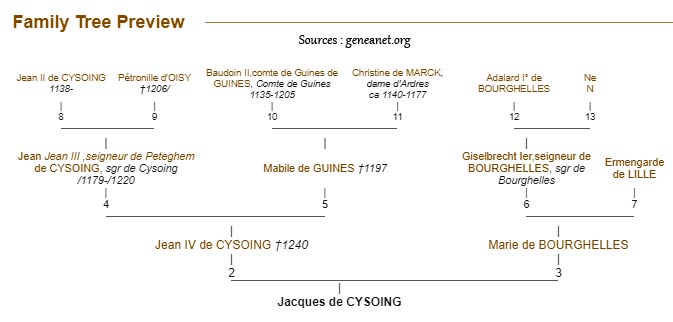

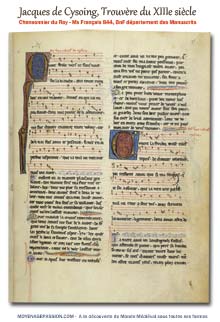

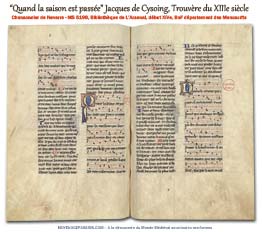

ers le milieu du XIIIe siècle, à quelques lieues de la légendaire Bataille de Bouvines qui avait vu l’Ost de Philippe-Auguste défaire les vassaux et rivaux de la couronne moins d’un demi-siècle auparavant, vivait et chantait un trouvère du nom de Jacques de Cysoing. Connu également sous les noms de Jacquemont (Jakemont) de Chison, Jaque, Jaikes, Jakemès de Kison, ou encore Messire de Chison, et même de Cison, ce poète, qui s’inscrit (presque sans surprise) dans la veine de la lyrique courtoise, compte dans la génération des derniers trouvères.

ers le milieu du XIIIe siècle, à quelques lieues de la légendaire Bataille de Bouvines qui avait vu l’Ost de Philippe-Auguste défaire les vassaux et rivaux de la couronne moins d’un demi-siècle auparavant, vivait et chantait un trouvère du nom de Jacques de Cysoing. Connu également sous les noms de Jacquemont (Jakemont) de Chison, Jaque, Jaikes, Jakemès de Kison, ou encore Messire de Chison, et même de Cison, ce poète, qui s’inscrit (presque sans surprise) dans la veine de la lyrique courtoise, compte dans la génération des derniers trouvères.

ntre deux congés et pour célébrer Noël à la façon médiévale, nous vous proposons, aujourd’hui, de découvrir une chanson anglo-normande du moyen-âge central et plus précisément du XIIIe siècle.

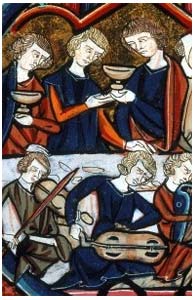

ntre deux congés et pour célébrer Noël à la façon médiévale, nous vous proposons, aujourd’hui, de découvrir une chanson anglo-normande du moyen-âge central et plus précisément du XIIIe siècle. i son auteur est demeuré anonyme, cette pièce qui se classe dans les chants de Noël, peut être également située dans la lignée des chansons bachiques, autrement dit des pièces festives dédiées aux joies de la fête et de la boisson. A ce titre, elle a comme grand intérêt d’être une des plus anciennes qui nous soit parvenue du berceau anglo-normand.

i son auteur est demeuré anonyme, cette pièce qui se classe dans les chants de Noël, peut être également située dans la lignée des chansons bachiques, autrement dit des pièces festives dédiées aux joies de la fête et de la boisson. A ce titre, elle a comme grand intérêt d’être une des plus anciennes qui nous soit parvenue du berceau anglo-normand.

otre exploration du culte marial du moyen-âge central se poursuit, aujourd’hui, à travers l’étude des Cantigas de Santa Maria du roi de Castille Alphonse X. Est-il un miracle que la Sainte ne puisse accomplir pour l’homme médiéval doté de foi véritable ? Il semble que non et cette Cantiga 189 va encore nous le démontrer.

otre exploration du culte marial du moyen-âge central se poursuit, aujourd’hui, à travers l’étude des Cantigas de Santa Maria du roi de Castille Alphonse X. Est-il un miracle que la Sainte ne puisse accomplir pour l’homme médiéval doté de foi véritable ? Il semble que non et cette Cantiga 189 va encore nous le démontrer.