Période : XIIIe siècle, Moyen Âge central

Titre: Qui d’amours se plaint, Lux magna

Auteur : Anonyme

Interprète : Anonymous 4

Album : Love’s Illusion Music from the Montpellier Codex 13th Century (1993-94)

Bonjour à tous,

Dans ses formes littéraires et poétiques les plus exacerbées, le Moyen Âge codifie un amour qu’il encense jusqu’à dans sa non réalisation, dans ses souffrances, dans son attente et dans un désir inassouvi, voué, peut-être, à ne jamais devoir se poser sur son objet. Toutes ces tensions n’ont pas de prix. Mieux même, si elles n’étaient pas partie intégrante de l’expérience, ou si l’amant devait ne pas s’en délecter et s’y complaire, alors son amour ne serait pas vraiment l’amour. Il n’en serait pas digne et son cœur ne serait pas assez grand.

La fine amor : des formes « psychologiques » aux formes sociales

Au delà de ces aspects psychologiques codifiés qui pourraient nous paraître tortueux à certains égards, le monde médiéval peut encore se plaire à ajouter une dimension sociale transgressive à son amour courtois.

A l’opposé de ces transgressions, le monde médiéval pourra encore faire entrer certains codes de cette fine amor dans le sentiment religieux. Devenu pur et chaste, on appliquera alors à la vierge et au culte marial cet amour de loin et inaccessible. Les codes sont les mêmes, leur vocation change. D’une certaine façons, ils sont alors plus normatifs ou « compatibles » au sens médiéval chrétien du terme.

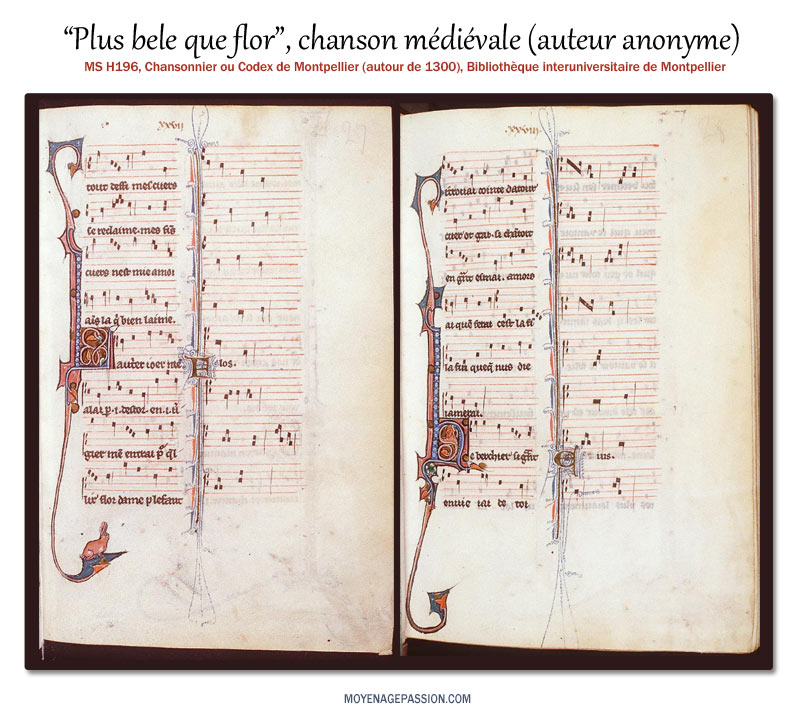

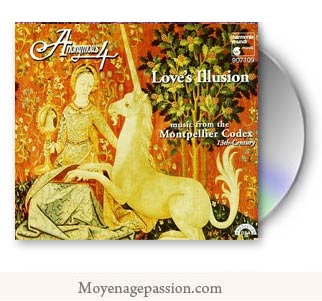

Aujourd’hui, c’est sous sa forme profane, datée des XIIe et XIIIe siècles que nous vous invitons à retrouver cette lyrique courtoise. Nous serons, pour le faire, en compagnie du codex de Montpellier et d’un très beau quatuor féminin. Pour la transcription en graphie moderne de la pièce que nous avons choisie, nous nous appuierons, une nouvelle fois, sur l’ouvrage Recueil de Motets français des XIIe et XIIIe siècles de Gaston Raynaud (1881).

La courtoisie mise en musique

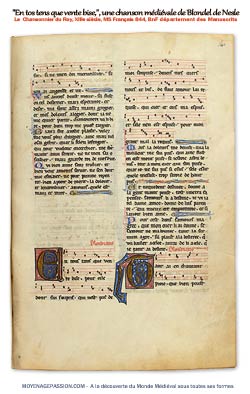

dans le codex H196 de Montpellier

Avec ses 395 feuillets garnis de compositions et de motets annotés musicalement, le Chansonnier de Montpellier H196 chante cette fine amor, à travers des pièces assez courtes et demeurées anonymes ( consulter ce manuscrit médiéval en ligne). La chanson médiévale du jour s’inscrit tout entière dans cette tradition courtoise. On verra que le poète y fait une véritable apologie des (doux) maux d’amour. Tout en les gardant tacites, il nous expliquera que celui qui aime loyalement et qui a du cœur, ne s’en plaindra jamais et n’en ressentira aucun mal. Mieux même, quand il aura trouvé et éprouvé ces maux, les bienfaits et la récompense n’en seront que plus grands, au bout du chemin.

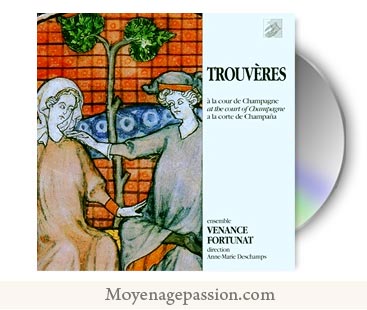

« Qui d’amours se plaint » par la quatuor féminin Anonymous 4

Love’s Illusion ou le chansonnier de Montpellier par le quatuor féminin Anonymous 4

Membres de la formation Anonymous 4 : Ruth Cunningham, Marsha Genensky, Susan Hellauer, Johanna Rose

« Qui d’amours se plaint » , paroles en vieux français et clés de vocabulaire

NB : concernant la traduction littérale de cette pièce, du vieux-français vers une langue plus actuelle, nous l’avons jugé un peu inutile pour le moment. A quelques clés de vocabulaire près, que nous vous indiquons, cette chanson se comprend, finalement, assez bien .

Qui d’amours se plaint

Omques de cuer n’ama

Car nus qui bien aint (aime loyalement)

D’amours ne se clama (se plaindre);

Ja loiaus amans ne se feindra (hésiter, manquer de courage)

Ne ne se pleindra

Des doz maus d’amer ja,

Nuit ne jor tant n’en avra, (nuit et jour, il n’en aura jamais assez)

Car douçour si trés grant i trovera

Qui bon cuer a,

Que ja mal ne sentira.

Por ce ne departira (se séparer, s’en défaire)

Nus tant n’en dira

De cele que tou mon cuer a :

Touz jors est la,

Ja voir ne s’em partira,

Car quant les maus trovés a,

Si doz les biens partrovera (partrover : trouver) :

Trop douz si les a.

En vous souhaitant une excellente journée

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

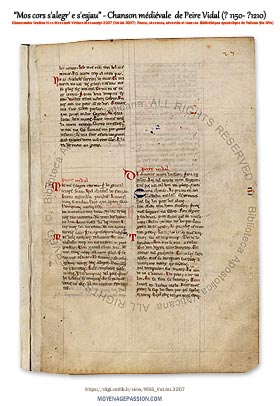

u coeur du XIIe siècle, à l’unisson des premiers trouvères, Blondel de Nesle chante la courtoisie en tout temps. Dans ce nouvel échantillon de sa poésie, il nous entraînera, en effet, loin du « renouvel » printanier, au cœur de la saison froide et sous le souffle du vent. Pour le reste : souffrance, affres du doute et douleur du rejet, un bon nombre d’ingrédients habituels de la lyrique courtoise seront au rendez-vous pour accorder l’humeur du trouvère avec ce climat hostile. On y trouvera aussi la dimension sociale ascendante qui traverse, plus souvent qu’à son tour, l’amour courtois ; le poète nous l’affirmera, la dame visée par sa flamme est de meilleure lignage et de plus haute condition que lui.

u coeur du XIIe siècle, à l’unisson des premiers trouvères, Blondel de Nesle chante la courtoisie en tout temps. Dans ce nouvel échantillon de sa poésie, il nous entraînera, en effet, loin du « renouvel » printanier, au cœur de la saison froide et sous le souffle du vent. Pour le reste : souffrance, affres du doute et douleur du rejet, un bon nombre d’ingrédients habituels de la lyrique courtoise seront au rendez-vous pour accorder l’humeur du trouvère avec ce climat hostile. On y trouvera aussi la dimension sociale ascendante qui traverse, plus souvent qu’à son tour, l’amour courtois ; le poète nous l’affirmera, la dame visée par sa flamme est de meilleure lignage et de plus haute condition que lui.

ous retrouvons, ici, le Moyen Âge des trouvères du nord de la France médiévale avec le Chansonnier de Montpellier et ses motets. A l’image des autres pièces de ce manuscrit, présentées jusque là, la chanson du jour est encore empreinte de lyrique courtoise ; on verra qu’elle ouvre aussi sur une partie dédiée plus directement au culte marial et on pourra ainsi noter à quel point les formes de l’amour courtois ont pu être transposée au sentiment religieux envers la Sainte mère par certains auteurs médiévaux (voir

ous retrouvons, ici, le Moyen Âge des trouvères du nord de la France médiévale avec le Chansonnier de Montpellier et ses motets. A l’image des autres pièces de ce manuscrit, présentées jusque là, la chanson du jour est encore empreinte de lyrique courtoise ; on verra qu’elle ouvre aussi sur une partie dédiée plus directement au culte marial et on pourra ainsi noter à quel point les formes de l’amour courtois ont pu être transposée au sentiment religieux envers la Sainte mère par certains auteurs médiévaux (voir