Période : moyen-âge tardif

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : « Le chat et les souris »

Ouvrage : Poésies morales et historiques d’Eustache Deschamps, Georges Adrien Crapelet (1832)

Bonjour à tous,

Les fables au moyen-âge

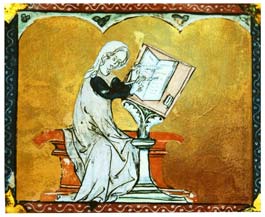

Recopiées tout d’abord en latin à partir des écrits de Phèdre, fabuliste du Ier siècle de notre ère, adaptateur d’Esope, mais aussi à partir des oeuvres du fabuliste romain de langue grecque Babrius (IIe siècle) ou encore du poète romain Avianus des IVe et Ve siècles, les fables gagneront leurs lettres de noblesse en anglo-normand et en français sous la plume de la célèbre poétesse Marie de France. Un

Enluminure, Marie de France, Ms. 3142, BnF (retouche feuille d’or)

Sur l’ensemble, elle ne se contentera pas de retranscrire et de paraphraser l’héritage des auteurs latins et grecs des origines, elle créera aussi un bon nombre de fables inédites, consacrant là un véritable genre littéraire. Ses écrits seront, par la suite, largement repris contribuant à la diffusion du genre dans les siècles suivants. On les connaîtra alors sous le nom d’Isopets ou Ysopets, dérivés du nom de l’illustre Esope évoqué plus haut. C’est indéniable, la satire de la comédie humaine derrière l’écran de l’image animalière séduit et ce n’est pas le Roman de Renart et son succès, dès la fin du XIIe et les débuts du XIIIe siècle qui viendront le démentir.

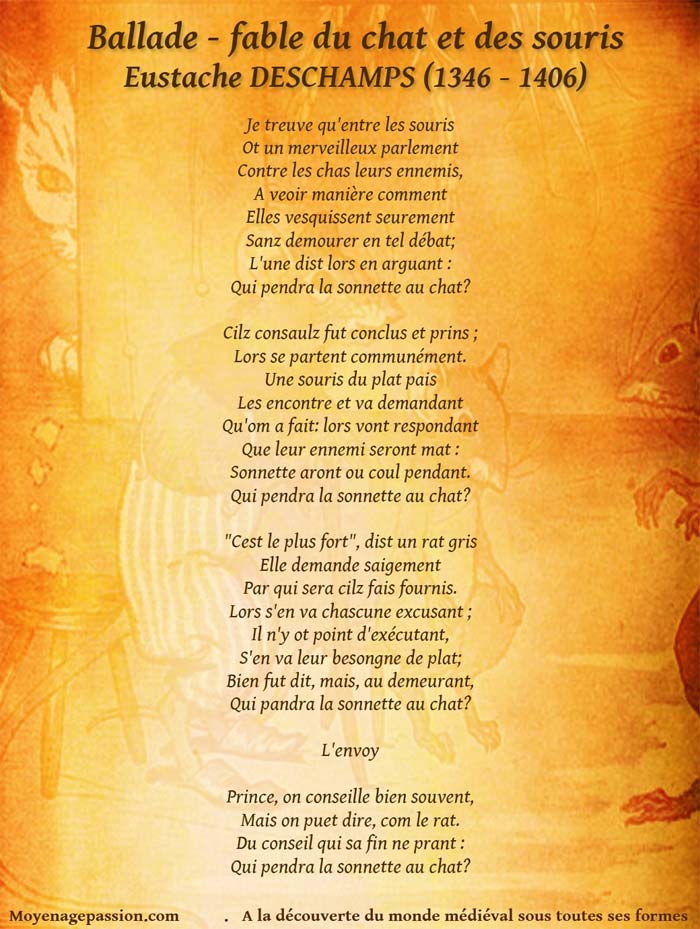

Ballade & Fable : Le chat et les souris d’Eustache Deschamps

Comme nous l’avions déjà évoqué dans un portrait précédent, au XIVe siècle et un peu plus près déjà du moyen-âge tardif, Eustache Deschamps s’essayera lui aussi au genre de la fable et même à quelques autres dérivés autour de la métaphore animalière. La fable du jour est devenue, sans nul doute, la plus célèbre d’entre elles qui se trouve être aussi une ballade. Elle doit, entre autre, son succès à son refrain : « Qui pendra la sonnette au chat?« .

Autrement dit : Qui viendra pendre le grelot au cou du chat ? Au moment de conseiller ou d’argumenter, tout le monde est bien d’accord, mais au moment d’agir et d’en avoir le courage, il en reste peu pour prendre le risque d’entreprendre une affaire périlleuse pour le bien de tous ? La question reste posée et ouverte dans cette fable qui inspirera d’ailleurs, à son tour, Jean de La fontaine dans son Conseil tenu par les Rats, et lui tirera cette morale :

« Ne faut-il que délibérer,

La cour en conseillers foisonne ;

Est-il besoin d’exécuter,

L’on ne rencontre plus personne. »

Je treuve qu’entre les souris

Ot un merveilleux parlement

Contre les chas leurs ennemis,

A veoir manière comment

Elles vesquissent* seurement (* vécurent)

Sanz demourer en tel débat;

L’une dist lors en arguant :

Qui pendra la sonnette au chat?

Cilz consaulz fut conclus et prins ;

Lors se partent communément.

Une souris du plat pais

Les encontre et va demandant

Qu’om a fait: lors vont respondant

Que leur ennemi seront mat :

Sonnette aront ou coul pendant.

Qui pendra la sonnette au chat?

« Cest le plus fort », dist un rat gris

Elle demande saigement

Par qui sera cilz fais fournis.

Lors s’en va chascune excusant ;

Il n’y ot point d’exécutant,

S’en va leur besongne de plat;

Bien fut dit, mais, au demeurant,

Qui pandra la sonnette au chat?

L’envoy

Prince, on conseille bien souvent,

Mais on puet dire, com le rat.

Du conseil qui sa fin ne prant :

Qui pendra la sonnette au chat?

Eustache Deschamps (1346-1406)

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes

Sujet : poésie médiévale, poésie satirique

Sujet : poésie médiévale, poésie satirique ujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter Eustache Morel dit Eustache Deschamps, un autre grand poète du Moyen Âge: Enfant du XIVe siècle, témoin de son temps, on l’inscrit volontiers dans la lignée de l’

ujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter Eustache Morel dit Eustache Deschamps, un autre grand poète du Moyen Âge: Enfant du XIVe siècle, témoin de son temps, on l’inscrit volontiers dans la lignée de l’ poésie lyrique sur

poésie lyrique sur