Période : Moyen-âge central, XIIIe siècle.

Titre : Le Roman de la Rose

Auteur : Guillaume De Lorris et Jean De Meung

Bonjour à tous,

Eloge de la pauvreté

ou Apologie du contentement ?

G de Lorris et J de Meung,

Français 24392 (XVe siècle) BnF, (à consulter ici)

L’extrait proposé ici et sa traduction en français moderne, (revisitée quelque peu) sont tirés d’un ouvrage de Louis Petit de Julleville : Morceaux choisis des auteurs français, Moyen Age et Seizième siècle (1881). Le normalien et professeur d’université du XIXe siècle, spécialiste de littérature médiévale, disait alors voir entre ces lignes, un « Éloge de la pauvreté ». On pourrait tout autant y percevoir une mise en garde contre la démesure et l’avidité: « Pour autant qu’on ouvre grand la bouche, on ne peut boire toute l’eau en Seine ». Sur le terrain moral de la lutte entre « avoir » ou « être », en littérature et poésies médiévales, c’est souvent ce dernier qui ressort victorieux, plus encore quand la poursuite de l’acquis prend la forme de l’obsession. S’il y a éloge, ici, plus que de pauvreté, c’est sans doute plutôt celle du contentement et d’un contentement finalement plus lié à une disposition d’esprit – une « attitude psychologique », dirait-on aujourd’hui -, qu’à des conditions matérielles : « Nul n’est misérable, s’il ne croit l’être, qu’il soit roi, chevalier, ou ribaud. »

En relisant ces lignes du moyen-âge central, il est utile de se souvenir aussi, qu‘entre l’idéal christique du dépouillement et les excès des marchands du temple, les valeurs spirituelles chrétiennes du monde médiéval ont ménagé une bonne place à la voix du milieu : « Benoit est qui tient le moyen », nous dira Eustache Deschamps, un peu plus d’un siècle après le Roman

Si la pauvreté se trouve « glorifiée », par endroits dans les lettres, en dehors de certaines voies monastiques, elle n’est pas non plus souhaitée ou considérée comme un idéal à atteindre, loin s’en faut. La misère véritable ferait même plutôt peur à nombre de clercs et auteurs médiévaux qui, encore au XIIIe siècle, sont presque toujours issus d’une certaine noblesse ou bourgeoisie, fut-elle modeste. Du reste, pour coller à cette thématique de classes, dans la deuxième partie de cet extrait, au sujet de ces ribauds de la place de grève que Rutebeuf a su également si bien mettre en vers, on pourrait être tenté, de ressentir une pointe de condescendance même si, sans doute un tel jugement demeure subjectif, en plus d’être à contretemps. L’auteur semble, en effet, sincère et il met même l’accent sur une certaine « exemplarité » de ces classes déshéritées. Toutefois, en l’imaginant vivant lui-même dans une certaine aisance, quand il nous explique « regardez comme ils sont heureux, s’ils n’ont rien il s’en passe, sinon on les fait porter à l’Hotel Dieu, etc..« , un certain sens critique (sociologique et moderne) pourrait avoir tendance à nous aiguillonner. Finalement, la bonne vieille question « D’où parlez-vous ? » n’en finit jamais d’être posée, même si elle se complique d’autant, quand de nombreux siècles nous séparent de celui qui porte la plume.

« Éloge de la Pauvreté ».

(Extrait du Roman de la Rose.)

Si ne fait pas richesce riche

Celi qui en trésor la fiche :

Car sofîsance solement

Fait homme vivre richement :

Car tex n’a pas vaillant dous miches

Qui est plus aese et plus riches

Que tex a cent muis de froment.

Si te puis bien dire comment

(…) Et si r’est voirs, cui qu’il desplese,

Nus marcheant ne vit aese :

Car son cuer a mis en tel guerre

Qu’il art tous jors de plus aquerre;

Ne ja n’aura assés aquis

Si crient perdre l’avoir aquis,

Et queurt après le remenant

Dont ja ne se verra tenant,

Car de riens desirier n’a tel

Comme d’aquerre autrui cbatel.

Emprise a merveilleuse peine,

Il bee a boivre toute Saine,

Dont ja tant boivre ne porra,

Que tous jors plus en demorra.

C’est la destresce, c’est l’ardure,

C’est l’angoisse qui tous jors dure;

C’est la dolor, c’est la bataille

Qui li destrenche la coraille,

Et le destraint en tel défaut,

Cum plus aquiert et plus li faut.

Advocat et phisicien

Sunt tuit lié de cest lien ;

Cil por deniers science vendent,

Trestuit a ceste hart se pendent :

Tant ont le gaaing dous et sade,

Que cil vodroit por un malade

Qu’il a, qu’il en eust quarente,

Et cil pour une cause, trente,

Voire deus cens, voire deus mile,

Tant les art convoitise et guile !..

Non, richesse ne rend pas riche

Celui qui la place en trésors.

Car seul le contentement

Fait vivre l’homme richement.

Car tel n’a pas vaillant deux miches

Qui est plus à l’aise et plus riche

Que tel avec cent muids (1) de froment.

Je te puis bien dire comment.

Et, il est vrai, à quiconque en déplaise

Nul marchand ne vit à l’aise ;

Car son cœur, a mis en telle guerre

Qu’il brûle toujours d’acquérir plus :

Et il n’aura jamais assez de biens

S’il craint de perdre ceux qu’il détient,

Et court après ce qui lui manque,

Et qui jamais ne sera sien.

Car tel, il ne désire rien

Que d’acquérir d’autrui, les biens.

Son entreprise a grande peine ;

Il bée pour boire toute la Seine,

Quand jamais tant boire ne pourra ,

Car toujours, il en demeurera.

C’est la détresse, c’est la brûlure,

C’est l’angoisse qui toujours dure ;

C’est la douleur, c’est la bataille

Qui lui déchire le cœur

Et l’étreint en tels tourments

Que plus acquiert et plus lui manque.

Avocats et médecins

Sont tous liés par ce lien.

Ceux-là pour deniers vendent science;

Et tous à cette corde se pendent,

Gain leur est doux et agréable;

Si bien que l’un, pour un malade

Qu’il a, en voudrait quarante;

Et l’autre pour une cause, trente,

Voire deux cents, voire deux mille;

Tant les brûlent convoitise vile.

Mais li autre qui ne se lie

Ne mes qu’il ait au jor la vie,

Et li soflit ce qu’il gaaingne,

Quant il se vit de sa gaaingne,

Ne ne cuide que riens li faille,

Tout n’ait il vaillant une maille,

Mes bien voit qu’il gaaingnera

Por mangier quant mestiers sera,

Et por recovrer chauceiire

Et convenable vesteiire ;

Ou s’il avient qu’il soit malades,

Et truist toutes viandes fades,

Si se porpense il toute voie

Por soi getier de maie voie,

Et por issir hors de dangier,

Qu’il n’aura mestier de mangier ;

Ou que de petit de vilaille

Se passera, comment qu’il aille,

Ou iert a l’Ostel Dieu portés,

La sera moult reconfortés;

Ou, espoir, il ne pense point

Qu’il ja puist venir en ce point

Ou s’il croit que ce li aviengne,

Pense il, ains que li maus li tiengno»

Que tout a tens espargnera

Pour soi chevir quant la sera;

Ou se d’espargnier ne li cliaut,

Ains viengnent li froit et li chaut

Ou la fain qui morir le face,

Pense il, espoir, et s’i solace,

Que quant plus tost definera,

Plus tost en paradis ira…

Car, si corne dit nostre mestre,

Nus n’est chetis s’il ne l’cuide eslre,

Soit rois, chevaliers ou ribaus.

Mais cet autre qui ne se lie

Qu’à chaque jour gagner sa vie

Et à qui suffit ce qu’il gagne,

Quand il peut vivre de son gain ;

Il ne craint que rien ne lui faille,

Bien qu’il n’ait vaillant une maille.

Mais il voit bien qu’il gagnera

à manger, quand besoin aura

De quoi se procurer des chaussures

et un vêtement convenable.

Ou s’il advient qu’il soit malade,

Et trouve toutes viandes fades,

Il réfléchit à toute voie,

Pour se sortir du mauvais pas

Et pour échapper au danger,

Qu’il n’ait pas besoin de manger,

Ou que la moindre victuaille

Lui suffise, vaille que vaille;

Ou à l’Hôtel-Dieu, se fera porter

Où sera bien réconforté.

Ou peut-être ne pense-t-il point

Qu’il puisse en venir à ce point.

Ou s’il craint que tel lui advienne,

Il pense, avant que mal le prenne,

Qu’il aura le temps d’épargner

Quand il lui faudra se soigner,

Et s’il ne se soucie d’épargner,

Viendront alors le froid, le chaud

Ou la faim, qui l’emporteront,

Peut-être, pense-t-il, et s’en console,

Que tant plus tôt il finira,

Plus tôt en paradis ira.

Ainsi, comme dit notre maître,

Nul n’est misérable, s’il ne croit l’être,

Qu’il soit roi, chevalier, ou ribaud.

Maint ribaus ont les cuers si baus,

Portans sas de charbon en Grieve ;

Que la poine riens ne lor grieve :

Qu’il en pacience travaillent

Et baient et tripent et saillent,

Et vont a saint Marcel as tripes,

Ne ne prisent trésor deus pipes *;

Ains despendent en la taverne

Tout lor gaaing et lor espergne,

Puis revont porter les fardiaus

Par leesce, non pas par diaus,

Et loiaument lor pain gaaignent,

Quant embler ne tolir ne l’daignent;

Tuit cil sunt riche en habondance

S’il cuident avoir soffisance ;

Plus (ce set Diex li droituriers)

Que s’il estoient usuriers !…

Maints ribauds ont les cœurs si vaillants,

Portant sacs de charbon en Grève* (la place de Grève),

Que la peine en rien ne leur pèse;

Mais ils travaillent patiemment,

Et dansent, et gambadent, et sautent;

Et vont à Saint-Marceau aux tripes* (en acheter),

Et ne prisent trésor deux pipes;

Mais dépensent en la taverne

Tout leur gain et toute leur épargne ;

Puis retournent à leurs fardeaux,

Avec joie et sans en gémir,

Ils gagnent leur pain avec loyauté,

Et ne daignent ravir, ni voler;

Tous ceux-là sont riches en abondance,

S’ils pensent avoir leur suffisance,

Plus riches (Dieu le juste le sait)

Que s’ils étaient usuriers ! …

(1) Unité de mesure ancienne.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes

Sujet : chanson médiévale, poésie médiévale, trouvère, fine amor, vieux-français, lyrique courtoise, amant courtois. chansons bachiques, trouvère

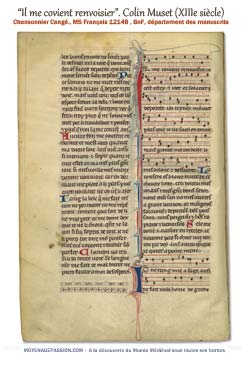

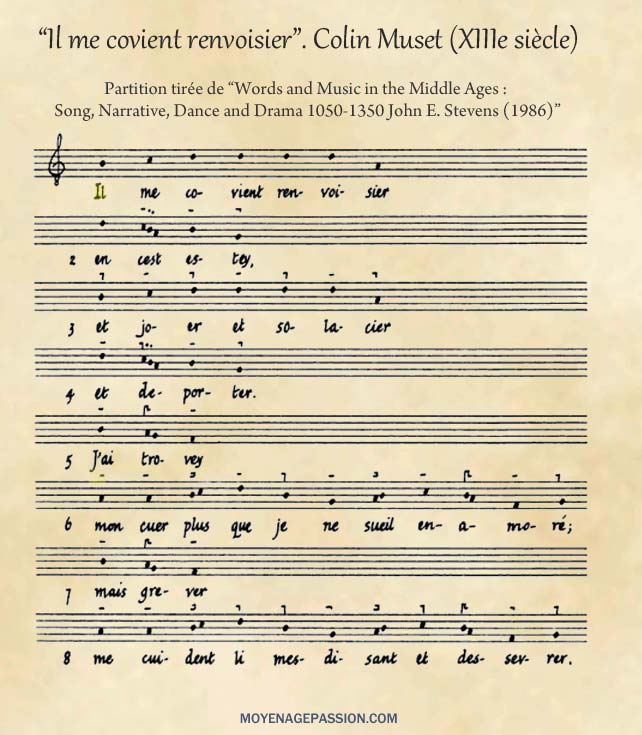

Sujet : chanson médiévale, poésie médiévale, trouvère, fine amor, vieux-français, lyrique courtoise, amant courtois. chansons bachiques, trouvère ujourd’hui, nous vous présentons une nouvelle chanson en langue d’oïl. En provenance du moyen-âge central et du XIIIe, elle est traditionnellement rattachée au trouvère Colin Muset, Du point de vue documentaire, elle a pour seule source historique le Chansonnier Cangé, ou Français 846 (

ujourd’hui, nous vous présentons une nouvelle chanson en langue d’oïl. En provenance du moyen-âge central et du XIIIe, elle est traditionnellement rattachée au trouvère Colin Muset, Du point de vue documentaire, elle a pour seule source historique le Chansonnier Cangé, ou Français 846 (

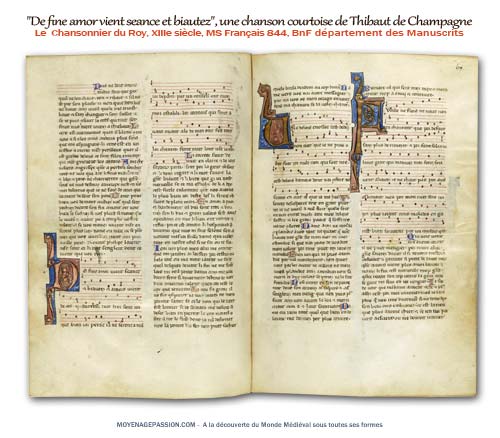

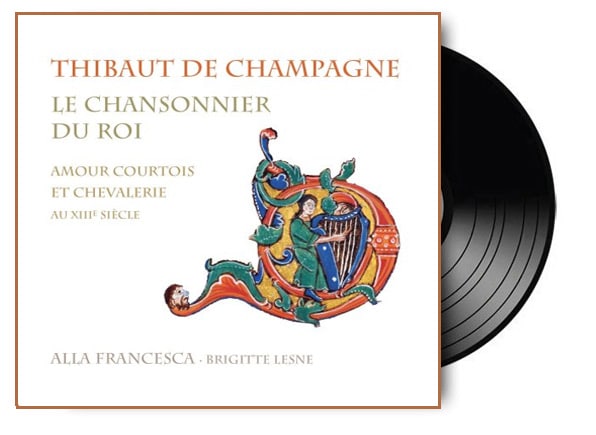

oilà quelque temps déjà que nous n’avions présenté de chansons du célèbre Thibaut de Champagne. En route donc, pour le XIIIe siècle à la découverte de sa poésie : De fine amor vient seance et biautez. Le titre l’annonce clairement, il s’agit là d’une nouvelle pièce courtoise, comme le comte de Champagne les affectionnait tant.

oilà quelque temps déjà que nous n’avions présenté de chansons du célèbre Thibaut de Champagne. En route donc, pour le XIIIe siècle à la découverte de sa poésie : De fine amor vient seance et biautez. Le titre l’annonce clairement, il s’agit là d’une nouvelle pièce courtoise, comme le comte de Champagne les affectionnait tant.

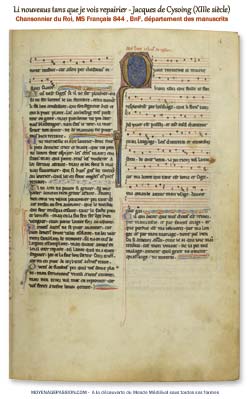

uite au portrait que nous avions fait de Jacques de Cysoing et de son legs (

uite au portrait que nous avions fait de Jacques de Cysoing et de son legs (