Période : du XIIe au Moyen Âge tardif

Auteurs : divers auteurs médiévaux Jean Bodel, Rutebeuf, Eustache Deschamps, François Villon, etc…

Bonjour à tous,

Qui aurait pu présager que des textes datés de plus de 700 ans pour certains et devenus, en grande partie, incompréhensibles à l’oreille, puissent rallier autant d’auditeurs ? C’est, en tout cas, toujours un grand plaisir de voir que ces pièces de littérature médiévale pique la curiosité des francophones d’ici et d’ailleurs, mais aussi de certains amateurs de langue française de par le monde.

Le français et la francophonie dans le monde

Pour donner quelques chiffres supplémentaire, aujourd’hui, le français se classe encore dans le Top 3 des secondes langues les plus apprises dans le monde avec plus de 100 millions d’apprenants. Elle est aussi la 2ème langue la plus traduite sur le globe. Enfin, elle tire encore son épingle du jeu dans le monde des affaires en étant la 3ème langue la plus utilisée dans ce domaine, après l’anglais et le chinois. Présente dans un grand nombre de pays, il faut dire qu’elle partage avec l’anglais l’avantage d’être une des seules langues à être parlée sur cinq continents. Cette parenthèse faite, revenons à nos moutons, soit nos lectures audio en français ancien.

Lectures audio en langue d’oïl :

le Moyen Âge central en vedette

A date, nous avons mis en boite sur notre chaîne youtube, un peu plus d’une quinzaine de lectures audio en langue d’oïl et en français ancien. La chaîne cumule autour 330 000 vues mais sur ces seuls médias nous en sommes à plus 80000 visionnages. Perfectible ? Sans doute, mais plutôt pas mal pour un sujet aussi pointu et spécialisé.

A la vue des chiffres, c’est le vieux français du Moyen Âge central qui emporte la vedette. Pour l’instant, il attire bien plus la curiosité que le français du Moyen Âge tardif d’un François Villon ou d’un Eustache Deschamps .

Grand favori, Rutebeuf et sa Pauvreté continuent de tenir le haut du pavé avec 39 000 vues ; la chanson de Léo Ferré n’y est sans doute pas pour rien et c’est aussi le premier fichier du genre que nous avions publié. Avec le temps, d’autres lectures (notamment de fabliaux) ont cumulé elles aussi, plusieurs milliers de vues : c’est le cas de Brunain ou la vache au prêtre de Jean Bodel , du Testament de l’âne de Rutebeuf, ou encore de la housse partie du trouvère Bernier.

Règles suivies pour la prononciation

du vieux français et de la langue d’oïl

Comme toutes ces lectures audio suscitent régulièrement des commentaires et des questions (dont une ce matin même d’une personne originaire de Russie que j’en profite pour saluer au passage), nous avons pensé qu’il pourrait être judicieux de mettre à plat certaines règles que nous y avons appliquées en matière de prononciation du vieux français.

Sur la prononciation des R

Depuis les premiers balbutiements de la langue d’oïl, en passant par le Moyen Âge central et tardif et même bien plus tard encore, le R est censé être roulé en français. Dans les lectures, je le roule « à l’italienne », en le modulant plus ou moins. Il s’agit donc du R latin, appelé R apical qui se roule avec le vibrato de la langue pour l’appuyer (voir explication audio sur la différence entre les différents type de R).

Après le XVIIe siècle, en français « standard » (Paris – île de France), le R deviendra graduellement uvulaire ou grasseyé. Il sera alors roulé plus sur la gorge et sur le haut du palais que sur la langue. Effet de coquetterie ? Peut-être. Quoiqu’il en soit, ce R grasseyé finira également par disparaître du français moderne standard et, en métropole, on ne le trouvera plus roulé que dans nos campagnes et dans certaines formes de français dialectal. Il sera encore longtemps roulé (R uvulaire) dans de nombreux pays de la Francophonie (Quebec, Afrique, Belgique).

Disparition tardive des R roulés

Précisons que, à l’image du mouvement général d’évolution de la langue française amorcé depuis le Moyen Âge central, cette disparition du R roulé est certainement parti du berceau parisien du français standard pour s’étendre progressivement sur le reste du territoire (voir notes et réflexions en bas de page sur ces questions). Le siège du pouvoir donne souvent le La en matière de norme linguistique et l’influence culturelle de la capitale sur le français standard a été très tôt reconnue par de grands poètes médiévaux de langue d’oïl. Jean Clopinel nous en parlait déjà dans le Roman de la Rose :

« Si m’excuse de mon langage – Rude, malotru et sauvage, – Car né ne suis pas de Paris. » Jean Clopinel, dit Jean de Meung, (1250-1305)

Sur les diphtongues

Nous prononçons oi ou oie, oit de façon moderne soit « oa » ou « wa ». Nous avons fait ce choix principalement pour des raisons de compréhension mais pas uniquement. Au XIIe et XIIIe siècles, les diphtongues sont réputées plus appuyées que dans les siècles suivants. Autrement dit, les lettres qui les composent auraient été plus distinctement détachées à la prononciation et donc à l’écoute. Suivant ce précepte, les « oi » des premiers temps du Moyen Âge central devaient sans doute être plus prononcés ohi, voir uhi.

De oi à wa sans passer par le oé

D’après certaines de nos premières lectures, les oi, oie et autres oit ne seraient prononcés « oé » (« Vive le roé ») qu’à partir du Moyen Âge tardif (XIVe, XVe siècle). Peut-être l’étaient-ils localement avant cela (accents ou usages régionaux locaux ayant pu influencé, plus tard, le standard) ? L’hypothèse d’une évolution des usages allant à l’économie (loi du moindre effort) ne semble pas tellement applicable mais j’avoue n’avoir pas cherché d’éléments pour expliquer ce glissement progressif du « ohi » vers le « ohé » (adoucissement, régionalisme ou centralisme ayant influencé les usages, naissance d’un usage de classe ?). Dans le sens inverse de ces usages, ce « oui » qui se change quelquefois en « ouais » (qui n’est pas tout à fait un wé) dans certaines formes argotiques, est assez amusant à relever.

A noter que des lectures ultérieures sur ces sujets semblaient dater plus résolument l’amorce de cette diphtongue (de « oi » -> « ohi » vers « oé » « ohé ») du milieu du XIIe siècle. Selon cette hypothèse, elle devrait donc être établie au temps de Rutebeuf durant laquelle elle aurait même fini par prendre la forme d’un « wé ».

Pour des raisons de compréhension autant que d’esthétique, je dois pourtant avouer que je continue de trouver plus de grâce dans la version modernisée de ces oi en wa contre les oé ou wé de la deuxième hypothèse. Pour le dire de manière triviale, quand on suit ces derniers à la lettre, on finit par en avoir, à ce point, plein la bouche qu’ils donnent quelquefois l’impression de tout recouvrir d’une sorte de « folklorisme rural » (en référence à nos patois et nos accents régionaux du XXe s qui ne sont pas si loin). Or, il nous a semblé que ce tour un peu envahissant, qu’on peut trouver charmant ou, selon, mâtiné d’une certaine drôlerie, grève, quelquefois, en plus de la compréhension, l’intérêt qui peut se dégager, par ailleurs, du reste de ces textes.

Pour apporter de l’eau à notre moulin, ajoutons que pour la transition postérieure, celle du « oé » vers le « oa » [Wa] moderne, certaines hypothèses émettent que le « oi » [Wa] était utilisé par les classes populaires dès le XIIIe siècle et qu’il triomphera à la révolution française (voir article Cefan Université de Laval, Canada), ce qui tendrait à démontrer que, dans certains cas, le parler populaire emporte la partie et devient celui qui s’impose aux autres classes dans une sorte de conquête ascendante du pouvoir linguistique. Selon cette hypothèse, le [Wa] moderne de mes lectures pourrait être pris comme un Wa populaire du XIIIe siècle, ce qui, je l’avoue, n’est pas pour me déplaire. Quoiqu’il en soit, si quelques linguistes ou spécialistes avertis de littérature médiévale ont des éléments d’éclairage supplémentaires sur ces questions, je serais toujours très heureux de les lire.

Pour les autres diphtongues, même si je tends à les marquer plus, je traîne, peut-être, un peu moins sur certaines d’entre elles qu’on ne le faisait pendant les XIIe et XIIIe siècles. Par exemple, dans la lecture de l’extrait du fabliau la housse partie, sur le « Biaux très cher fils », j’aurais tendance à avaler le « i-a-u » pour en faire un io voir un iho. C’était, en réalité, une triphtongue comme en trouve quelques autres dans le français ancien et il est possible que la prononciation ait été alors plus traînante avec un marquage plus nette de toutes les lettres : « bihaho ». Ce sont, par contre, des choses subtiles qui se jouent sur des micro-fractions de temps… Il n’est pas non plus question de faire traîner une diphtongue sur des durées indécentes, simplement de mieux détacher les lettres. Au delà du style, et sauf recherche d’effets comiques ou particuliers ou de prononciation de classe très marquée, la notion d’efficacité semble tout de même et le plus souvent l’emporter en matière oral.

Sur les consonnes muettes, les liaisons et le fond

Pour le reste et pour combler les vides, avec la naissance de ce français vernaculaire et partant du principe que nous sommes encore relativement proches dans le temps du latin d’origine, je me suis, en partie, inspiré du catalan ou de l’italien. Ces deux langues, comme l’Espagnol du reste, prononcent la plupart de leurs lettres écrites et ne connaissent pas de muettes. Pour information, dans l’exercice, je n’ai pas conservé la musicalité de l’italien (langue paroxytonique avec accentuation importante, par défaut, sur l’avant-dernière syllabe). La musicalité et les rythmes choisis restent donc plus proches du français actuel.

Le S muet

Pour ce qui est du S (avant une consonne ou en fin de mots), il est également devenu muet en français. Devant une consonne, sa prononciation s’est amenuisée progressivement entre les XIe et XII siècles. En fin de vocable, c’est, semble-t-il, à la fin du XIIIe qu’il finira par devenir totalement muet. On imagine assez bien une période de transition où il s’éteint petit à petit et je le traite, quant à moi, de façon parfois totalement muette, parfois esquissé (demi-muet).

Interprétations

J’applique aussi quelques règles qui me semblent logiques sur certaines autres consonnes muettes. Par exemple, dans les mots où nous continuons de le prononcer, jusqu’à ce jour, je ne l’ai pas rendu muet, ce qui encore un fois paraît logique : biaux très cher « fils » et pas « fil ».

Autre exemple, dans « or me faut chascun de créance » de la Pauvreté Rutebeuf, je prononce le t à la fin de faut. Je le fais pour une raison de compréhension et parce qu’il me parait intéressant qu’on l’entende. Dans les faits, il semble être devenu muet progressivement pour s’éteindre dans la plupart des cas, jusqu’à la fin du XIIIe . Dans le cas présent, il me semble justifier de le marquer pour la raison suivante : en espagnol, le verbe « faltar » qui vient de la même racine latine a évolué pour prendre le sens de « faire défaut », « manquer ». En français « fauter » a plutôt pris le sens de faire une « faute », commettre une erreur, un manquement. Quant au verbe « falloir », il a conservé une idée de nécessité. Or, dans cette phrase de Rutebeuf, le sens de ce « faut » rejoint le sens de faire défaut : personne ne veut plus lui prêter. C’est encore le même sens qu’on retrouve dans l’adage populaire « Faute de grives, on mange sur merle« .

Rapprochements vs hermétisme

Voilà à peu près pour les seules règles suivies dans ces lectures. Je ne suis pas allé plus loin pour l’instant et on peut même dire que, la plupart du temps, je « lisse » souvent le reste (par exemple « mon cuer » devient ainsi souvent « mon cœur » et pas « cuèr », ou « cu-eur », ou encore consonnes affriquées j -> dj ch ->tch, etc…). Il y a aussi, comme dans l’exemple du dessus, un certain nombre de cas de figure où je m’inspire d’autres langues latines pour me guider.

Si notre chaîne youtube est, à ce jour et à ma connaissance, l’une des seules qui s’adonne à la lecture, dans le texte, d’extraits de littérature médiévale, je dois préciser qu’il n’y a dans tout cela aucune prétention d’absolu. Il s’agit plutôt d’une tentative de

Pour aller plus loin

Nous n’avons pas abordé ici les formes du français du Moyen Âge tardif que nos proposons dans nos lectures. Elles se rapprochent de notre français et, en fonction des lectures, nous appliquons quelquefois ce fameux oi en oé que tout le monde semble avoir associé au français ancien quelque soit le siècle et semble tellement tenir à voir appliquer. Quant aux R, je les module, ils restent roulés mais peuvent parfois tendre vers l’uvulaire.

Une base audio académique et scientifique ?

Un autre visiteur de ces lectures audio se posait la question de savoir s’il existait des travaux académiques (audio) précis sur le sujet. Il faisait allusion à des lectures de textes anciens réalisés par des érudits, pour chaque siècle, avec les nuances exactes entre chaque période et entre chaque « français ». Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé, de notre côté, une telle base de données audio académique.

Elle supposerait d’avoir opéré des recoupements en vue d’établir des règles précises et tracer des frontières, dans le temps et dans les espaces géographiques, entre les différentes formes de français ancien ou à défaut de se servir comme référence d’un auteur unique qui fasse autorité. Là encore, si des universitaires éclairés avaient connaissance de quelques travaux audios en ce ce sens, nous serions demandeurs. C’est peut-être, cela dit, beaucoup en demander. La langue est une affaire vivante, mouvante et complexe : localisée, sujette à des régionalismes, des accents, des influences exogènes, des habitus de classes. En matière de poésie ou de chansons, vient s’ajouter une certaine souplesse que s’autorisent les auteurs eux-mêmes dans la prononciation orale de leurs œuvres pour des effets de style ou de rimes, etc… Bien sûr, toute l’affaire est aussi largement compliquée par l’absence de traces sonores.

Autres sources utiles

Egalement, dans les incontournables, ne manquez pas sur France Inter, les podcasts d’une émission réalisée, il y a quelque temps, en compagnie de Michel Zink. Daté de 2014, ce programme avait pour titre « Bienvenue au Moyen Âge et le grand académicien nous y gratifiait, par endroits, de quelques lectures de textes anciens.

Tout cela étant dit, merci à tous de votre intérêt et de votre fidélité ici et sur notre chaîne youtube.

Vous pouvez retrouver nos lectures audio ici

Si les accents continuent de subsister en français, de même que les particularismes régionaux, l’urbanisation galopante et l’hyper médiatisation ( arrivée massive de la télévision, du cinéma) ont sans doute contribué à répandre ou imposer une version plus homogène de la prononciation du français standard, à partir du dernier tiers du XXe siècle.

Hors des moyens de diffusion d’une certaine culture centralisée (Paris) sur le reste du territoire, on notera aussi qu’en matière de prononciation orale et d’accent, pour qu’un standard s’impose, il a presque toujours tendance à être véhiculé par ceux qui en acquièrent la maîtrise avec une certaine charge « normative ». Autrement dit, sa maîtrise n’est pas seulement une affaire de sonorités. C’est, d’une certaine manière, un outil de pouvoir ou de destitution. Cette maîtrise se trouve ainsi associée à des promesses de socialisation (passe-partout, invisibilité voire même érudition, charisme, etc… ) mais, à l’inverse, l’incapacité de s’y soustraire peut finir par être présentée comme « ostracisante » ou chargée négativement : moquerie, stigmatisation sociale, parler paysan, campagnard, rustre, etc… Au fur et à mesure de son expansion, le standard linguistique semble donc avancer, armé d’une certaine charge morale : il est porteur de civilisation, de modernité, et celui qui veut entrer dans la marche de cette dernière, doit finir par s’y adapter.

Au delà de la médiatisation et de la promotion par un pouvoir centralisé d’une langue officielle normalisée, il semble pertinent d’avancer que ces phénomènes se jouent aussi dans les interactions. Il n’est de meilleur norme que celle intériorisée et que les individus s’imposent plus ou moins subtilement, les uns au autres. Une partie importante de mimétisme semble également intervenir dans tous ces processus, soit qu’ils surviennent naturellement et en situation, soit qu’ils dénotent d’une volonté d’adaptation et de se fondre dans une certaine norme. De ce point de vue, la formation de grandes métropoles et l’éducation de masse (école, universités, …) a forcément contribué à un certain nivellement.

ne petite mention pour vous remercier de votre fidélité et de vos vues, à l’approche des 300 000 visionnages sur notre chaîne Youtube.

ne petite mention pour vous remercier de votre fidélité et de vos vues, à l’approche des 300 000 visionnages sur notre chaîne Youtube. lectures audio de poésies et textes en vieux français, mais aussi quelques autres surprises maison, la chaîne finit par faire son bonhomme de chemin sur la toile. Nous en sommes d’autant plus fiers que vous n’y verrez pas que des âneries même si, rassurez-vous, vous en trouverez aussi.

lectures audio de poésies et textes en vieux français, mais aussi quelques autres surprises maison, la chaîne finit par faire son bonhomme de chemin sur la toile. Nous en sommes d’autant plus fiers que vous n’y verrez pas que des âneries même si, rassurez-vous, vous en trouverez aussi.

ans la foulée de notre

ans la foulée de notre

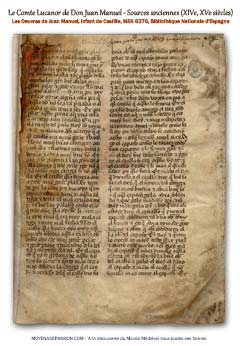

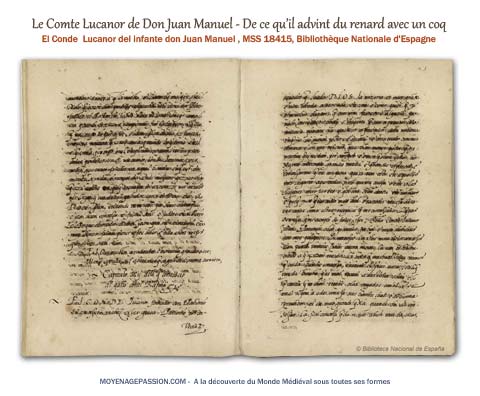

ous avons le plaisir de revenir, aujourd’hui, sur Don Juan Manuel de Castille et de León, prince de Villena, duc de Peñafiel et d’Escalona, grand chevalier et seigneur de l’Espagne médiévale des XIIIe et XIVe siècles.

ous avons le plaisir de revenir, aujourd’hui, sur Don Juan Manuel de Castille et de León, prince de Villena, duc de Peñafiel et d’Escalona, grand chevalier et seigneur de l’Espagne médiévale des XIIIe et XIVe siècles.

e comte Lucanor s’entretenait un jour avec son conseiller : « Patronio, lui dit-il, vous connaissez l’Etat que j’ai reçu du Ciel ; quoique vaste, il n’est pas d’un seul tenant ; j’ai des villes très-fortes, d’autres qui le sont moins, et il en est plusieurs où je croirais n’avoir rien à redouter de personne si elles n’étaient pas trop éloignées les unes des autres ; or, quand j’ai maille à partir avec les seigneurs mes vassaux ou avec mes voisins, ceux qui se disent mes amis ou qui veulent passer pour mes conseillers me font grand peur de cet isolement. A leur avis, je ne dois ni m’écarter du centre de mon domaine, ni sortir des meilleures forteresses ; comme votre loyauté ne m’est pas moins connue que votre expérience en pareille matière, veuillez m’indiquer, je vous prie, la conduite que je dois tenir le cas échéant.

e comte Lucanor s’entretenait un jour avec son conseiller : « Patronio, lui dit-il, vous connaissez l’Etat que j’ai reçu du Ciel ; quoique vaste, il n’est pas d’un seul tenant ; j’ai des villes très-fortes, d’autres qui le sont moins, et il en est plusieurs où je croirais n’avoir rien à redouter de personne si elles n’étaient pas trop éloignées les unes des autres ; or, quand j’ai maille à partir avec les seigneurs mes vassaux ou avec mes voisins, ceux qui se disent mes amis ou qui veulent passer pour mes conseillers me font grand peur de cet isolement. A leur avis, je ne dois ni m’écarter du centre de mon domaine, ni sortir des meilleures forteresses ; comme votre loyauté ne m’est pas moins connue que votre expérience en pareille matière, veuillez m’indiquer, je vous prie, la conduite que je dois tenir le cas échéant.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes sur la propagation des formes linguistiques standards