Période : haut moyen-âge et moyen-âge central

Sources : Excalibur, Britannia.com

Auteur : David Nash Ford (historien britannique),

Traduit de l’anglais

Bonjour à tous,

Nous le devons à David Nash Ford, jeune historien et archéologue britannique littéralement tombé, enfant, dans les légendes arthuriennes, après avoir visité le site du château de Tintagel et qui s’en est fait, depuis, une spécialité. Pour faire bonne mesure, en plus de sa traduction depuis l’anglais, nous y adjoignons quelques notes et éléments explicatifs, ainsi que des illustrations provenant d’autres sources.

En vous souhaitant une très bonne lecture !

EXCALIBUR

Une discussion sur les origines de l’épée du Roi Arthur, par D Nash Ford

La tradition

L

Près de la fin du règne d’Arthur, durant les temps troublés de la rébellion de Medrod (Mordred ou Mordred), Excalibur fut volée par la demi-soeur sorcière d’Arthur, la Fée Morgane. Bien que l’épée fut retrouvée, le fourreau, quant à lui, fut perdu à jamais.

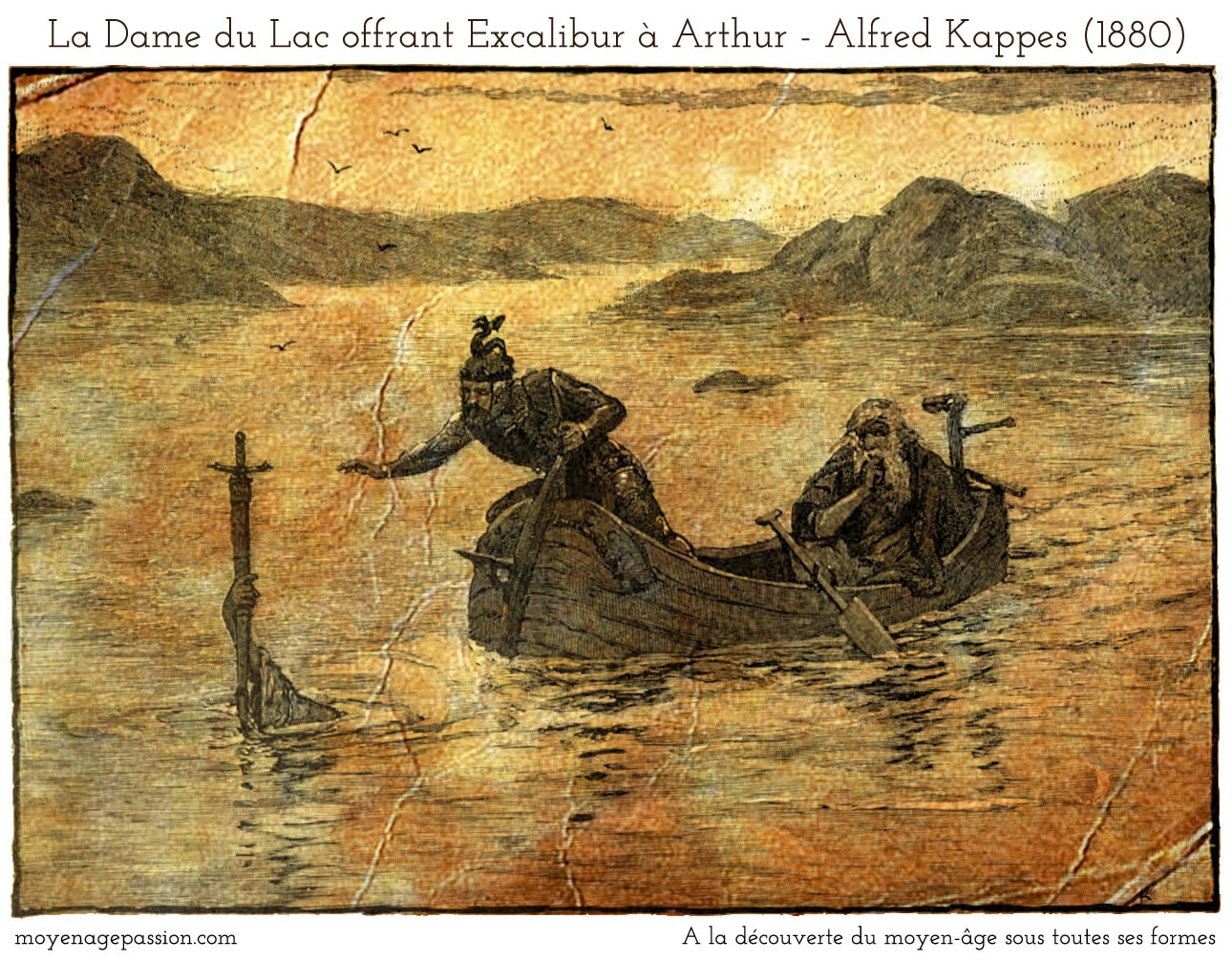

C’est ainsi qu’Arthur fut mortellement blessé durant la bataille de Camlann*. Suite à cela, le roi donna l’instruction à Bedwyr (ou Girflet) (le chevalier de la table ronde nommé Bedivere) de rendre Excalibur au lac d’où elle était venue. Toutefois, questionné sur les circonstances autour du retour d’Excalibur dans l’eau, Bedwyr clama n’avoir rien noté d’extraordinaire. Arthur sut dès lors que Bedwyr avait gardé Excalibur pour lui-même et le renvoya une nouvelle fois au Lac. Ayant cette fois lancé l’épée dans les eaux troubles, Bedwyr vit la main mystérieuse apparaître et s’emparer d’Excalibur pour l’entraîner dans les fonds du lac pour la dernière fois.

L’évolution du nom

Les histoires arthuriennes les plus anciennes nomment l’épée du Roi Arthur Caladwich, un nom gallois dérivé de Calad-Bolg et qui signifie « Foudre puissante » (« Hard Lightning »). Par la suite, le nom a évolué pour devenir « Caliburn » chez Geoffroy de Monmouth, ce qui a finalement donné lieu au francisé Excalibur que nous connaissons aujourd’hui.

Les origines anciennes

Des figures légendaires sont associées à des épées magiques à travers le monde, ces dernières représentant souvent le symbole de leur pouvoir royal. Il est intéressant de noter que Curtana, une épée datant du XVIIe siècle et succédant à l’épée originale de Ogier de Danemarche (Ogier the Dane, chevalier Danois légendaire) est encore utilisée jusqu’à ce jour durant les cérémonies de couronnement anglaises. La légende du roi Arthur a aussi des similarités particulières avec la légende nordique de Sigurd, mais des parallèles encore plus frappants peuvent être faits avec le héros irlandais: Cu Chulainn (Cúchulainn) qui possédait lui aussi une épée du nom de Caladbolg.

De telles épées étaient en général réputées avoir été créées par un forgeron elfe. Dans la mythologie saxonne, on le connait sous le nom de Wayland, mais pour les celtes il s’appelait Gofannon. On peut encore l’identifier au Dieu romain Vulcain et au Dieu grec Hephaistos (Hephaestus) qui forgèrent des armes magiques que les muses donnèrent à Persée, et que Tétis (Thétis) donna a Achille. La capitulation ou la destruction ultime de l’épée est une symbole universel bien connu de défaite. Dans le cas présent, elle est emblématique de la mort elle-même.

Le « dépôt » d’épée, d’armes ou d’autres objets de valeurs dans les lacs sacrés et les rivières était une pratique répandue chez les peuple celtes. Strabon (historien géographe grec -64 BC. +25 AC) a mentionné de tels rituels près de Toulouse en France et a noté que d’autres lacs sacrés ont existé à travers l’Europe. Grégoire de Tours (538-594) fait une allusion à des festivités de trois jours autour du lac Gévaudan dans les Cévennes, dédiées à ces

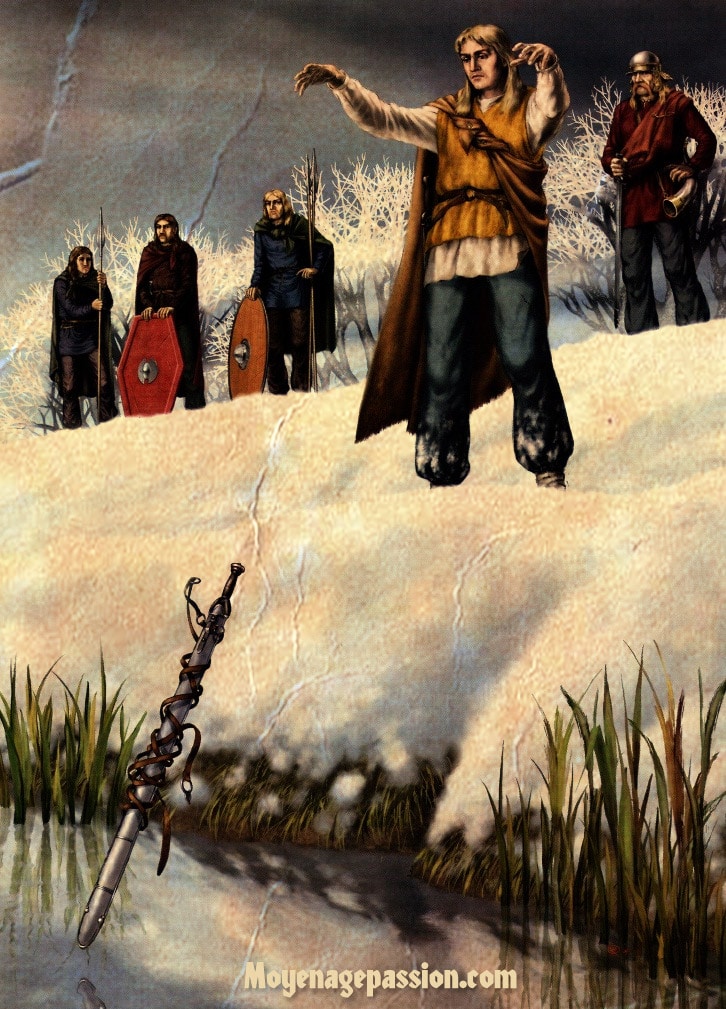

Guerriers celtes et « dépôt » d’armes. Illustration sur la base de découvertes archéologiques dans la Ljubljanica (rivière de Slovènie).

Des découvertes archéo-logiques de dépôts de pièces de métal venues de lointaines destinations, sont attestés dans le lac de Llyn Fawr dans le comté de Glamorgan (Morgannwg- Sud du pays de Galles). Elles incluent des haches et des faucilles datant de l’an 600 avant JC. D’autres armes ont été découvertes dans le lac de Llyn Cerrig Bach de l’île galloise d’Anglesey. Leur datation va du 2e siècle avant J.C. jusqu’au 1er siècle Après J.C. De tels dépôts dans les rivières, durant l’âge de fer celtique, sont si nombreux qu’on ne peut les compter. Parmi les plus célèbres d’entre eux, on peut mentionner le superbe bouclier de Battersea ainsi que le Casque du Waterloo Bridge trouvés dans la Tamise. La grande majorité des rivières anglaises semble avoir été communément utilisée pour y déposer des épées du type de celle d’Arthur.«

David Nash Ford (historien britannique),

Traduit de l’anglais par moyenagepassion.com.

_____________________________________________________________________

*Bataille de Camlann : dernière bataille auquel Arthur aurait pris part, la plus ancienne référence historique de sa mention se trouve dans les annales de Galles (Annales Cambriae). Ce manuscrit datant du Xe siècle est vraisemblablement une compilation d’auteurs divers. Voilà ce que dit l’entrée pour l’année 516 et 537 de notre ère:

« 516. La bataille de Badon, durant laquelle Arthur porta la croix de notre seigneur Jésus-Christ durant trois jours et trois nuits sur ses épaules et les bretons furent victorieux.

« 537. La bataille de Camlann, durant laquelle Arthur et Medraut (Mordred) tombèrent. Et il y eu de nombreux morts (« plague ») sur l’ïle de Bretagne (Britain) et en Irlande. »

Une belle journée à tous.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

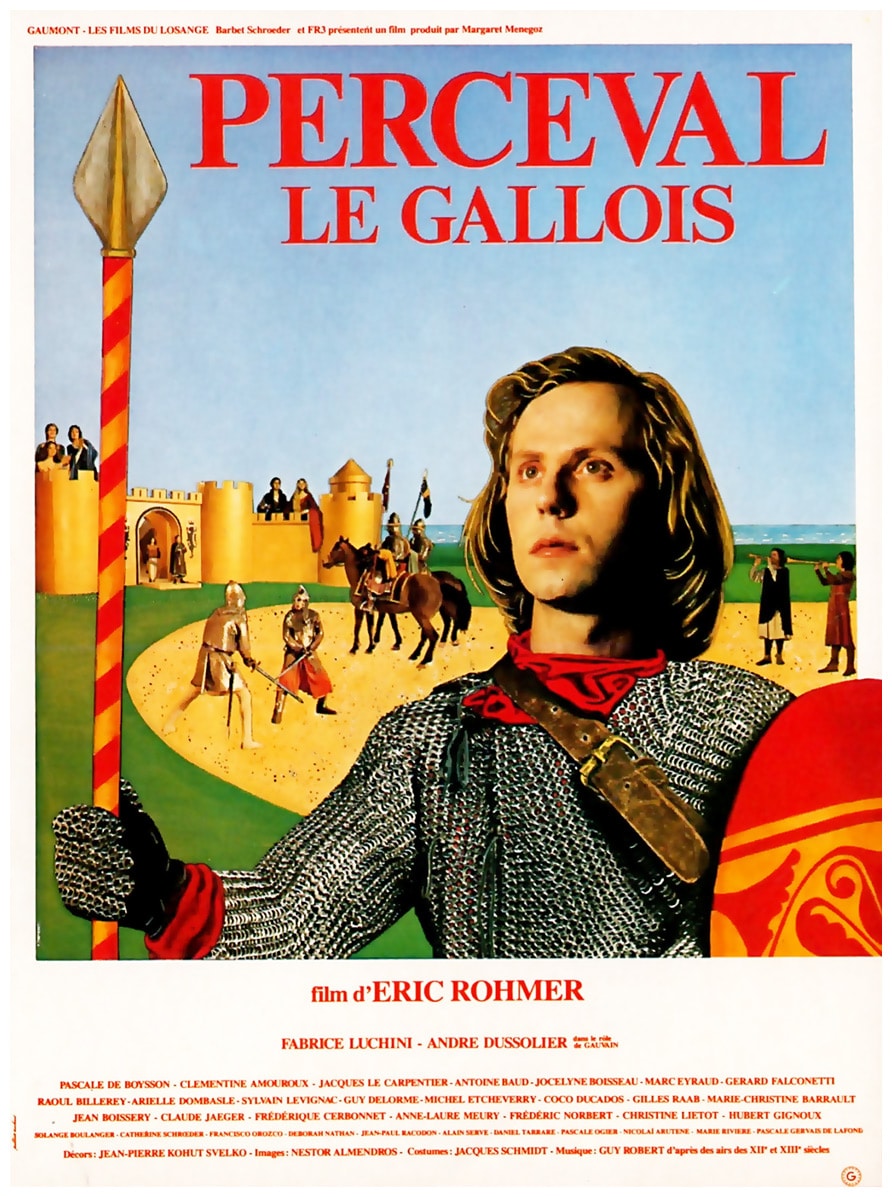

n 1964, bien avant la sortie de son film Perceval le Gallois, le cinéaste Eric Rohmer connaissait déjà bien son sujet. Il en faisait la démonstration en réalisant un documentaire de vingt minutes sur le roman de Chrétien de Troyes pour le compte de l’institut Pédagogique National et dans le cadre de la série « En profil dans le texte ».

n 1964, bien avant la sortie de son film Perceval le Gallois, le cinéaste Eric Rohmer connaissait déjà bien son sujet. Il en faisait la démonstration en réalisant un documentaire de vingt minutes sur le roman de Chrétien de Troyes pour le compte de l’institut Pédagogique National et dans le cadre de la série « En profil dans le texte ».

Chrétien de Troyes avant de la porter sur grand écran.

Chrétien de Troyes avant de la porter sur grand écran.

oilà quelques petits détournements inspirés de la série télévisée Kaamelott pour égayer votre journée et faire tribut encore, une fois à son auteur, Alexandre Astier, Sauriez-vous reconnaître de quels épisodes sont inspirés ces faux ?

oilà quelques petits détournements inspirés de la série télévisée Kaamelott pour égayer votre journée et faire tribut encore, une fois à son auteur, Alexandre Astier, Sauriez-vous reconnaître de quels épisodes sont inspirés ces faux ?

ageons que ce positionnement concernant le merchandising et les produits dérivés pourra encore changer au moment de l’exploitation cinématographique de Kaamelott au cinéma. De nombreux fans en seraient certainement ravis et puisque la demande existe, il vaudrait autant qu’elle soit gérée par les créateurs légitimes de l’oeuvre.

ageons que ce positionnement concernant le merchandising et les produits dérivés pourra encore changer au moment de l’exploitation cinématographique de Kaamelott au cinéma. De nombreux fans en seraient certainement ravis et puisque la demande existe, il vaudrait autant qu’elle soit gérée par les créateurs légitimes de l’oeuvre.

e clair positionnement sur l’exploitation mercantile dérivée de Kaamelott ne prive pas de grandes sociétés de chercher à utiliser, de manière détournée, des références plus ou moins indirectes à la série pour surfer sur sa côte de sympathie et rabattre du chaland. Une apps vient encore récemment de le faire au bénéfice d’un grand groupe bancaire et nul

e clair positionnement sur l’exploitation mercantile dérivée de Kaamelott ne prive pas de grandes sociétés de chercher à utiliser, de manière détournée, des références plus ou moins indirectes à la série pour surfer sur sa côte de sympathie et rabattre du chaland. Une apps vient encore récemment de le faire au bénéfice d’un grand groupe bancaire et nul

our tout ceux qui aiment et ont aimé la série culte

our tout ceux qui aiment et ont aimé la série culte