Période : Moyen-âge central ( XIVe siècle)

Auteur : Don Juan Manuel (1282-1348)

Ouvrage : Le comte Lucanor, traduit par Adolphe-Louis de Puibusque (1854)

Bonjour à tous,

Cette fois-ci, c’est à travers l’étude concrète d’un des plus célèbres de ses écrits que nous approcherons cette noble figure du moyen-âge européen. En plus de son épopée digne de plus belles fictions, contre le souverain Alphonse XI, qui se conclut, longtemps après, par leur alliance, contre l’envahisseur sarrasin, Don Juan Manuel a laissé à la postérité un ouvrage qui compte pour beaucoup dans la littérature médiévale espagnole : Le Comte Lucanor.

Le comte Lucanor :

contenu, sources et inspirations

D’un style épuré et très accessible, l’ouvrage présente une cinquantaine de « ejemplos » (exemples) qui sont, en fait, des contes assez courts, tous construits sur le même modèle : pris de doutes, le comte Lucanor (personnage fictionnel) interroge son conseiller du nom de Patronio sur un point particulier : stratégie militaire, politique, économique ou simplement code de morale et de conduite. L’homme lui répond de manière avisée et son intervention donne lieu à l’approbation du noble qui, à son tour, fait quelques vers pour résumer l’enseignement et en tirer une morale.

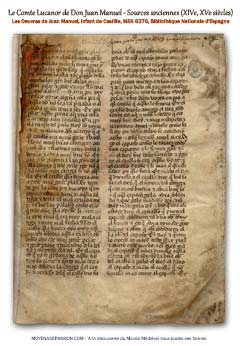

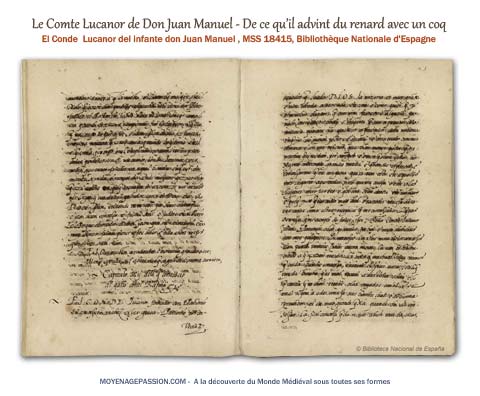

Manuscrits anciens

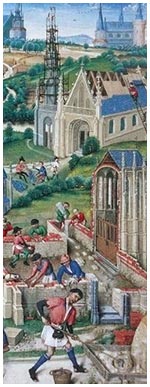

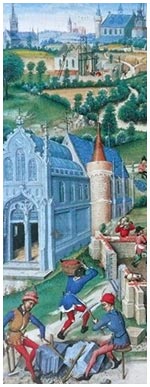

Du point de vue des sources, il ne demeure que trois copies du Comte Lucanor, toutes partielles, conservées à Madrid. Par la grâce des nouvelles technologies et le travail de la Bibliothèque Nationale d’Espagne, on peut, de nos jours, consulter deux de ces manuscrits anciens en ligne : le MSS 6376 daté des XIVe, XVIe siècles (photo ci-dessus) et le MSS 18415 daté du XVIe (photo plus bas dans l’article)

Aux origines du Comte Lucanor

Concernant les sources d’inspiration de l’ouvrage, elles sont d’origines assez diverses même si on lui reconnaît, en général, certaines influences orientales ou indiennes. Certains de ces contes puisent également dans des anecdotes inspirées directement de l’Histoire médiévale pré-contemporaine de l’auteur et notamment de l’Estoria de España, engagée sous le règne d’Alphonse X et à son initiative.

Les métaphores employées dans ces « exemples » peuvent être occasionnellement animalières et versées du côté de la fable. L’inspiration vient alors d’Esope ou de Phèdre, mais elle ne se conforme pas toujours à la narration ou aux morales des auteurs originels. C’est d’ailleurs le cas du conte du jour ; comme dans une fable d’Esope (reprise également par La Fontaine), il met en scène un Coq perché sur un arbre et un renard désireux de lui régler son compte, mais lors que le coq du fabuliste grec s’en tirait par une ruse, en invoquant la venue de chiens imaginaires à son secours, le volatile de basse-cour connaîtra un sort moins enviable, sous la plume du noble espagnol.

Enfin, toujours au titre des inspirations ayant présidé à la rédaction du Comte Lucanor, pour qui s’est un peu penché sur la vie mouvementée de Don Juan Manuel, on ne peut évidemment s’empêcher de faire des ponts entre les préoccupations réelles de gouvernance de ce dernier ou encore la convoitise ou les menaces réelles représentées par ses voisins, et celles qui sont exprimées dans ce livre. A ce sujet et pour en posséder quelques clés, nous vous invitons à redécouvrir l’article biographique que nous avions fait sur l’auteur : Don Juan Manuel, portrait d’un noble seigneur dans l’Espagne déchirée du XIVe siècle .

Lecture audio & retranscription de l’exemple XII

Pour avancer plus concrètement dans la découverte de cet ouvrage médiéval, nous vous proposons de découvrir de deux façons et à votre préférence, l’exemple XII, De ce qui advint à un renard avec un coq : la première est une lecture audio réalisée par nos soins, la seconde est une recopie littérale de la version traduite du Comte Lucanor par Aldophe-Louis Puibusque (1801-1863) en 1854.

Lecture audio : le comte Lucanor, exemple XII. du coq et du renard

Exemple XII

De ce qui advint à un renard avec un coq

– Seigneur comte, répondit Patronio, on l’a souvent dit, et je le répète aujourd’hui avec une conviction profonde, rien n’est plus dangereux que de donner des conseils dans les affaires graves et douteuses. Pour bien conseiller, il faudrait être certain du résultat ; et que de fois l’événement ne trompe-t-il pas notre calcul ! Ce qu’on avait jugé mauvais produit du bien, ce que l’on croyait bon produit du mal ; en outre, l’homme loyal et sincère a plus à perdre qu’à gagner en conseillant de son mieux : si, en effet, le conseil qu’il donne à d’heureuses suites, son unique récompense est d’avoir fait son devoir ; tandis que si la chance vient à tourner, on fait retomber sur lui tout le tort de la déconvenue : croyez donc que je m’abstiendrais volontiers en cette circonstance, car j’entrevois plus d’un doute et d’un danger ; mais votre prière est un ordre pour moi, et il ne me reste qu’à vous demander la permission de vous conter, avant tout, ce qui advint au coq avec le renard.

– Volontiers, dit le comte Lucanor; et Patronio poursuivit ainsi :

– Seigneur comte, un laboureur qui habitait une montagne élevait des poules et des coqs ; un jour il arriva qu’un de ces coqs s’éloigna du logis et se mit à trotter vers la plaine. Un renard l’ayant aperçu, se glissa en tapinois pour le saisir : le coq n’eut que le temps de sauter sur un arbre isolé ; le renard, d’abord confus d’avoir manqué son coup, réfléchit au moyen qu’il pourrait employer pour déloger le coq de son refuge et en faire sa proie. Il commença par le saluer amicalement, lui adressa de douces paroles, et le pria avec insistance de continuer sa promenade, lui jurant qu’il n’avait rien à craindre. Le coq refusa net ; alors le renard, changeant de ton, passa de la flatterie à la menace : « puisque tu te méfies de moi, s’écria-t-il, je saurai bien t’approcher de gré ou de force. » Le coq, qui se sentait en sûreté, se moqua de sa colère ; le renard, après avoir tenté de l’intimider par ses discours, se mit à ronger l’arbre avec ses dents et à le frapper avec sa queue ; le coq aurait dû en rire, il s’effraya, prit son vol, et alla, non sans peine, se percher sur un autre arbre. Le renard voyant son trouble ne lui laissa pas le temps de se remettre, il le poursuivit à outrance, et l’ayant ainsi débusqué d’arbre en arbre, il parvint à l’éloigner de la montagne, l’attrapa et le mangea.

Et vous, Seigneur comte Lucanor, dont la condition est de subir tant d’épreuves, évitez avec un égal soin de prendre l’alarme au premier signal d’un danger imaginaire, et de ne pas tenir assez de compte d’un danger réel. Quoiqu’il arrive, n’abandonnez pas plus la défense de vos petites villes que celle de vos grandes ; il serait insensé d’admettre qu’un homme tel que vous, avec des troupes et des vivres, ne peut tenir que derrière les murailles les plus épaisses. Si jamais, entraîné par de fausse alarmes, vous désertiez une de vos places, soyez certain qu’on vous chasserait ainsi de ville en ville, et qu’il n’y aurait plus aucun rempart asse solide pour vous, car plus vos gens se décourageraient à votre exemple, plus vos ennemis deviendraient audacieux, ils ne poseraient les armes qu’après vous avoir tout enlevé ; si, au contraire, inébranlable dès le commencement, vous tenez ferme partout, comme le coq sur le premier arbre, ou plutôt comme l’assiégé qu’on cherche à épouvanter, soit par des tranchées, soit par des échelles ou tout autre machine, vous ne courrez aucun péril sérieux. Après tout, il n’y a que deux manières de prendre les places, en escaladant les remparts ou en les renversant. Dans le premier cas, les échelles n’atteignant pas les glacis, il est clair qu’on peut les repousser si on le veut bien ; dans le second cas, il faut beaucoup de temps pour faire brèche, et la résistance est plus facile que l’attaque ; donc, quand des villes tombent au pouvoir de l’ennemi, c’est toujours parce que les assiégés ont été vaincus par quelque besoin, ou parce qu’ils se sont manqué à eux-mêmes en s’effrayant sans motif. Petit ou grand, puissant ou faible, on doit ne rien entreprendre qu’après mûre réflexion, mais ne pas reculer d’un seul pas quand on s’est porté en avant ; il est moins périlleux de regarder le danger en face que de lui tourner le dos, et la preuve, c’est que dans une déroute, il meurt plus de fuyards que de combattants : voyez ce qui se passe entre un petit chien et un gros ; si le petit ne bouge pas et montre les dents, il parvient souvent à contenir son adversaire, mais s’il fuit, c’en est fait de lui, il est étranglé, et il n’échapperait point lors même qu’il serait plus grand et plus fort. «

Le comte Lucanor goûta beaucoup ce conseil, il le suivit et s’en trouva bien. Don Juan estimant aussi que la leçon était bonne à retenir, la fit écrire dans ce livre, et composa deux vers qui disent ceci :

« TIENS FERME ET DEFENDS-TOI COMME UN HOMME DE COEUR,

LE DANGER LE PLUS GRAND EST CELUI DE LA PEUR. »

Tiré de Le comte Lucanor, traduit de l’Espagnol ancien

par Adolphe-Louis de Puibusque (1854)

NB : je fais ici un petit erratum par rapport à la lecture audio. En plus de la version originale de A. Puibusque réédité chez Forgotten Books, il existe une autre traduction française de cet ouvrage sortie chez Aubier Domaine Hispanique en 1998 et rééditée en 2014: Le livre du comte Lucanor / Don Juan Manuel ; présenté et traduit du castillan médiéval par Michel Garcia.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes

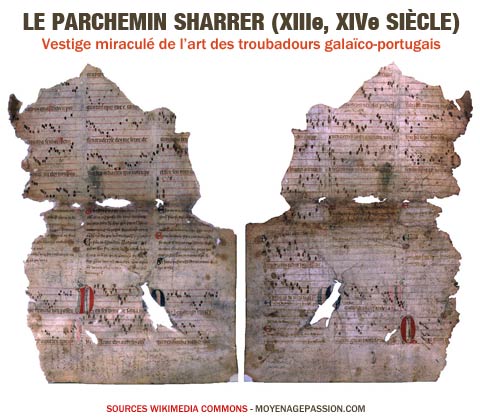

Sujet : roi poète, roi troubadour, troubadour, lyrique courtoise, galaïco-portugais, poésie médiévale, chansons médiévales, Cantigas de Amigo, portrait, biographie, galicien-portugais

Sujet : roi poète, roi troubadour, troubadour, lyrique courtoise, galaïco-portugais, poésie médiévale, chansons médiévales, Cantigas de Amigo, portrait, biographie, galicien-portugais

uisqu’arrive le début du mois de novembre, il est de circonstance de penser à nos chers disparus et, à cette occasion, de se replonger un peu dans les conceptions médiévales de la mort.

uisqu’arrive le début du mois de novembre, il est de circonstance de penser à nos chers disparus et, à cette occasion, de se replonger un peu dans les conceptions médiévales de la mort. iconographiques comme un personnage à part entière.

iconographiques comme un personnage à part entière.

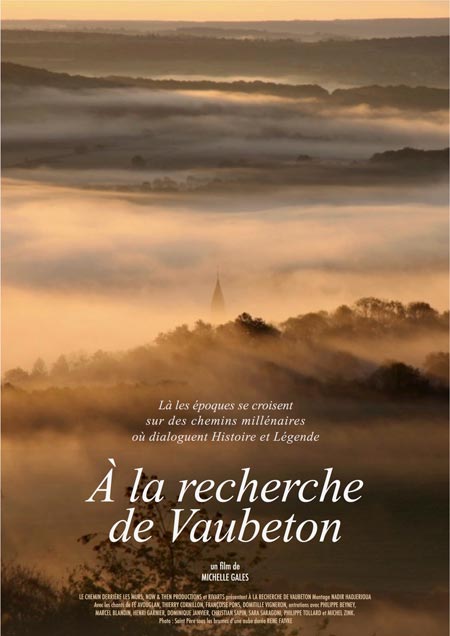

Sujet : Girard de Roussillon, chanson de geste, France carolingienne, monde féodal, histoire médiévale, médiéviste, film, documentaire.

Sujet : Girard de Roussillon, chanson de geste, France carolingienne, monde féodal, histoire médiévale, médiéviste, film, documentaire. u titre des événements à noter sur les agendas de ceux qui se trouveront en Île de France et à Paris, le 5 novembre prochain, dans les locaux de la Société Civile des Auteurs Multimédias (

u titre des événements à noter sur les agendas de ceux qui se trouveront en Île de France et à Paris, le 5 novembre prochain, dans les locaux de la Société Civile des Auteurs Multimédias (

Milieu du neuvième siècle, en cette fin de haut moyen-âge, les descendants de Charlemagne et héritiers directs de son fils Louis le Pieux s’entre-déchirent et se jalousent. A la faveur de cette crise, au sein d’un royaume carolingien divisé et affaibli, la féodalité émerge et les grands vassaux tirent déjà leur épingle du jeu. Il en résulte les premières grandes tensions entre pouvoir central et pouvoir délocalisé ou provincial, et il faudra encore de longs siècles de luttes aux couronnes d’Europe pour conquérir à nouveau ce qu’elles considéraient bien leur revenir de droit.

Milieu du neuvième siècle, en cette fin de haut moyen-âge, les descendants de Charlemagne et héritiers directs de son fils Louis le Pieux s’entre-déchirent et se jalousent. A la faveur de cette crise, au sein d’un royaume carolingien divisé et affaibli, la féodalité émerge et les grands vassaux tirent déjà leur épingle du jeu. Il en résulte les premières grandes tensions entre pouvoir central et pouvoir délocalisé ou provincial, et il faudra encore de longs siècles de luttes aux couronnes d’Europe pour conquérir à nouveau ce qu’elles considéraient bien leur revenir de droit. Au milieu des luttes de pouvoir qui opposeront alors les nobles de la lignée de Charlemagne et leurs descendants pour la possession de la Provence, le noble réussira longtemps à maintenir son pouvoir sur le Lyonnais et le Viennois, mais les jeux de succession feront bientôt tomber les deux provinces dans l’escarcelle de Charles le Chauve qui s’empressera d’en chasser l’ancien fidèle de son frère pour placer l’un des siens, Après s’être soulevé, Girart renoncera pourtant. Il rentrera en Avignon et avant que le souverain ne s’empare aussi de ses terres bourguignonnes, il fondera avec son épouse Berte (Berthe), deux monastères qu’il placera sous le protection du Pape pour les soustraire à la main du roi. Il mourra quelques années plus tard, en 877, la même année que Charles le Chauve

Au milieu des luttes de pouvoir qui opposeront alors les nobles de la lignée de Charlemagne et leurs descendants pour la possession de la Provence, le noble réussira longtemps à maintenir son pouvoir sur le Lyonnais et le Viennois, mais les jeux de succession feront bientôt tomber les deux provinces dans l’escarcelle de Charles le Chauve qui s’empressera d’en chasser l’ancien fidèle de son frère pour placer l’un des siens, Après s’être soulevé, Girart renoncera pourtant. Il rentrera en Avignon et avant que le souverain ne s’empare aussi de ses terres bourguignonnes, il fondera avec son épouse Berte (Berthe), deux monastères qu’il placera sous le protection du Pape pour les soustraire à la main du roi. Il mourra quelques années plus tard, en 877, la même année que Charles le Chauve