Période : moyen-âge central

Auteur : Thibaut IV de Champagne (1201-1253), Thibaut 1er de Navarre

Programme : »Une vie, une Oeuvre, la chanson du Mal aimé »

Intervenants : Jean Dufournet, Claude Mettra, France Culture (1989)

Bonjour à tous,

Fors seulement cil d’amer,

Mès cil est douz et poignanz

Et deliteus a penser

Et tant set biau conforter,

Et de granz biens i a tanz

Que nus ne s’en doit oster. »

Thibaut de Champagne, Chanson

Nous avons déjà souligné, à plusieurs reprises, l’importance de la cour de Champagne, de son rayonnement culturel dans le courant du Moyen-âge central, en particulier des XIIe, XIIIe siècles. Son influence s’étendra au nord jusqu’à la Flandre et même l’Allemagne. Dans les pérégrinations des intervenants du jour, on croisera, au nombre des personnages ayant compté dans ces échanges culturels entre différentes provinces de la France médiévale, Aliénor d’Aquitaine, mais aussi plus près de la Champagne, l’incontournable Gace Brûlé, aîné de Thibaut d’une génération et qui l’aura, à coup sûr, influencé, même s’il est difficile d’établir qu’ils se soient physiquement croisés.

Dans la lignée de ses pairs, le comte et roi-poète poursuivra ainsi, à son tour, la promotion et l’élévation de la fine amor et de ses codes courtois en langue d’Oïl, pour la situer dans une quête d’absolu, qualifiée même de « religion » par Jean Dufournet.

Une invitation au décryptage de la fine amor

en compagnie d’un grand médiéviste

On fera ici, un large et salutaire détour pour aborder, avec l’historien, les arcanes de l’amour courtois, ses principes, ses ressorts mais aussi le positionnement social presque « subversif » de ses valeurs au sein du moyen-âge chrétien féodal.

Jean Dufournet. Extrait d’un entretien avec Claude Mettra.

Une vie, une oeuvre, Thibaut de Champagne. France Culture (1989).

A la lumière de la poésie et des chansons de Thibaut, on reviendra encore sur cette union des contraires, cette tension auquel nous invite constamment la lyrique courtoise, dont nous avons déjà parlé à diverses occasions (voir notamment A l’entrant d’esté de Blondel de Nesle, ou encore amour courtois et fine amor, le point avec trois experts)

Jean Dufournet. (op cité, France Culture, 1989).

Un peu plus loin, le médiéviste rapprochera la quête du fine amant, de celles des aventures chevaleresques et des croisades ou même encore des pèlerinages pour en faire une quête qui garde en commun avec toutes les autres, la recherche constante d’une perfection, d’un dépouillement, d’une purification, vouée peut-être à ne jamais véritablement aboutir. Ainsi et selon lui, le Roman de la Rose ou le Perceval et l’oeuvre de Chrétien de Troyes, entre autres exemples, ne seraient peut-être pas demeurées inachevés par hasard.

Enfin, dans ce tour d’horizon de la lyrique courtoise et de son influence, on évoquera, au passage, le culte marial venu se greffer sur ses codes pour faire de la Vierge Marie, à la fois la dame idéale et la médiatrice privilégiée et miséricordieuse, passeuse d’âmes vers le monde d’après.

Claude Mettra, Jean Dufournet, France Culture (1989)

Pour conclure, on trouvera dans cette rediffusion un lot de beaux extraits et d’heureuses lectures dans le vieux-français original du Comte de Champagne et Roi poète de Navarre et il faut rendre hommage à la grande qualité des questions de Claude Mettra, autant qu’aux comédiens qui l’entourent pour avoir su faire de ce programme un véritable moment d’exception.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

Sujet : amour courtois, musique, chanson, poésie médiévale,

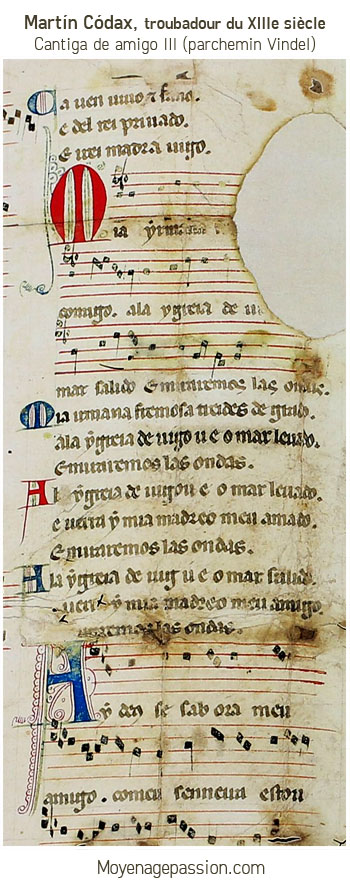

Sujet : amour courtois, musique, chanson, poésie médiévale,  ous revenons aujourd’hui à l’Espagne médiévale du XIIIe siècle et au poète Martín Codax, à sa lyrique courtoise, à son amour de la mer de Vigo dont il était originaire et à ses Cantigas de Amigo.

ous revenons aujourd’hui à l’Espagne médiévale du XIIIe siècle et au poète Martín Codax, à sa lyrique courtoise, à son amour de la mer de Vigo dont il était originaire et à ses Cantigas de Amigo.