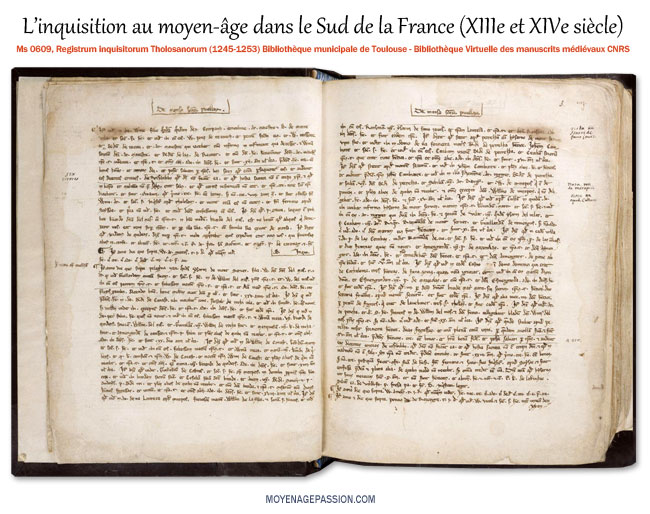

Période : moyen-âge central, XIIIe et XIVe siècle

Média : vidéo-conférence, livres.

Titre : L’inquisition médiévale

Conférencier : Laurent Albaret, historien médiéviste

Lieu : Ecole nationale des chartes (2019)

Bonjour à tous,

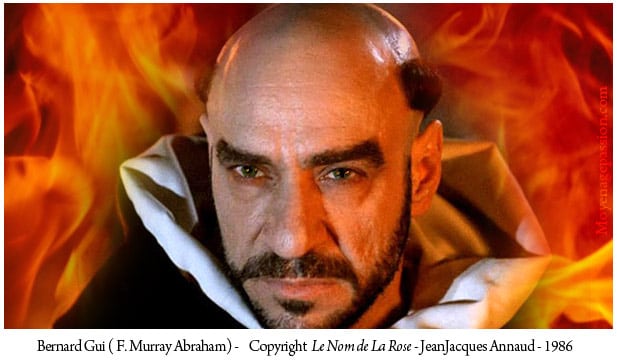

Dans cette construction/reconstitution, aussi effrayante que spectaculaire, l’apparition d’un Bernard Gui, glacé et sanguinaire, tout droit sorti du film Le Nom de la Rose ( réalisé par Jean-Jacques Annaud sur la base du roman d’Umberto Eco) tomberait à point nommé. Pour un peu, elle cristalliserait même très exactement (tout en l’alimentant), une « légende noire de l’inquisition » qui se tenait, depuis longtemps, cachée dans les replis de notre imaginaire et qui ne demandait qu’à en sortir.

Méthode historique vs sensationnalisme

Pour faire un peu le tri dans tout cela, plusieurs historiens médiévistes se sont penchés, jusqu’à récemment, sur le sujet de l’inquisition et des hérésies médiévales. Ils l’ont fait avec beaucoup de méthode et de sérieux et nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer quelques-uns d’entre eux ici : Andre Vauchez et son histoire des hérésies médiévales (2014) ou encore Jean-Louis Biget avec son Hérésie et inquisition dans le midi de la France (2007). Aujourd’hui et pour le dire trivialement, c’est au tour de Laurent Albaret de s’y coller. Cet historien, actif dans de nombreux domaines, a également fait de l’inquisition un de ses sujets de recherche, notamment celle des XIIIe et XIVe siècles en Languedoc et dans le midi de la France. Ainsi, en septembre 2019, il était accueilli dans le cadre prestigieux de l’Ecole Nationale des Chartes pour y donner une conférence sur ce thème que nous avons le plaisir de partager, plus bas dans cet article.

Des documents et des faits

Une fois le tableau restauré, si l’inquisition médiévale et les acteurs impliqués s’en tirent plutôt plus favorablement, dans leurs méthodes et leurs statistiques, que l’imagerie populaire et littéraire moderne ne l’avaient jusque là supputé, c’est simplement que les historiens (celui du jour et d’autres avant lui), ont fait parler les sources manuscrites d’époque : soit, principalement, les documents juridiques issus des tribunaux inquisitoriaux, avec leurs minutes, leurs sanctions, leurs relaxes et leurs chiffres.

Une « légende noire » pour des « Dark Ages »

Pour le reste, pas plus que Laurent Albaret ne le fait dans cette conférence, nous n’allons prétendre décortiquer, ici, les raisons complexes (historiques, idéologiques, littéraires, …) ayant favorisé la promotion (sensationnaliste) d’une inquisition médiévale essentiellement aveugle et massivement « meurtricide », au point de forger à son égard, ce que l’on a pu quelquefois appeler « une légende noire ».

Sur le sujet de l’inquisition médiévale, si, à bien des égards, les morts à compter pourront toujours nous sembler de trop, remis dans leur contexte, les chiffres sont très loin d’égaler d’autres massacres perpétrés dans l’histoire. Quant à l’arbitraire et la barbarie supposés des méthodes et des sanctions, jusqu’à ce jour et en accord avec l’historiographie récente, l’examen des faits et des statistiques semble plaider en leur défaveur.

Des confusions « classiques »

Pour finir cette introduction sur les représentations autour de l’inquisition médiévale, notons que de nombreuses choses sont venues s’y mêler dans une sorte de confusion générale : 1/ Les périodes : l’inquisition du moyen-âge n’est pas celle des siècles suivants, 2/ Les « justices » et les tribunaux concernés : les tribunaux inquisitoriaux et le bras séculier (justice royale, seigneurial, civile, politique) sont deux choses différentes. Les enjeux politiques et économiques sont souvent à démêler (procès des templiers, méandres de l’affaire Gille de Rais, etc…) 3/ Il faut encore dissiper les confusions qui planent entre l’histoire de l’inquisition française des XIIIe et XIVe siècles et celle de l’inquisition espagnole de la fin du XVe siècle.

Enfin, il faut aussi le comprendre, bien souvent, c’est l’ignorance qui nous fait « tout mettre dans le même sac », comme on le dit l’expression populaire. Quand on s’approche avec sérieux et méthode de la réalité, en général, les visions grossières et sans nuance fondent comme neige au soleil. Demandez-le à quiconque est engagé dans des recherches de haut vol. Quelque soit sa matière scientifique, la première chose qu’il fera est de border très précisément son sujet et son champ d’observation. Tout en le faisant, vous verrez qu’il vous parlera d’humilité, bien avant de vous parler de certitudes. Tout cela bien compris, nous vous souhaitons une excellente conférence.

La conférence de Laurent Albaret sur l’inquisition médiévale

Laurent Albaret : esquisse de Biographie

Après une formation en histoire et une spécialisation dans le domaine des Inquisitions médiévales dans le Sud de la France, Laurent Albaret a enseigné plus d’une dizaine d’années dans le secondaire (1991-2002), puis dans le monde universitaire (2002-2006), avant de voguer vers d’autres horizons.

Sur le terrain de l’Histoire et de la Culture

Histoire contemporaine & présence médiatique

Les années 2010-2020 verront Laurent Albaret investi du côté de l’Histoire postale (conservateur au Musée de la poste) mais aussi de l’Histoire de l’Aviation (secrétaire général et secrétaire de la commission Histoire, Arts & Lettres de l’Aéro-Club de France). A côté de cela, il lancera également des opérations dans le domaine culturel et patrimonial (Association Parix Louxor ou encore Un soir, un musée, un verre) auxquelles viendront s’ajouter des activités dans le monde de la presse au sein de divers magazines. Aujourd’hui, dans le champ de l’Histoire médiévale ou plus contemporaine, on le trouve très actif sur de nombreux médias : conférences, interviews, podcasts, publications diverses. Il intervient même, à titre de conseiller historique, auprès d’émissions télévisuelles (voir son site web pour plus de détails).

Présence dans le domaine du consulting digital

A ces nombreuses activités, Laurent Albaret a encore ajouté, dernièrement, une présence dans le secteur de la création et de la communication digitale. En 2016, il a, en effet, créé, une agence web baptisée Le doigt sur le truc. C’est en occupant divers postes à responsabilité au sein de pôles numériques et médias sociaux de diverses filiales du groupe La poste (2010-2015), qu’il s’est forgé des compétences dans cette matière. Il y a, depuis, ajouté de nombreuses autres références.

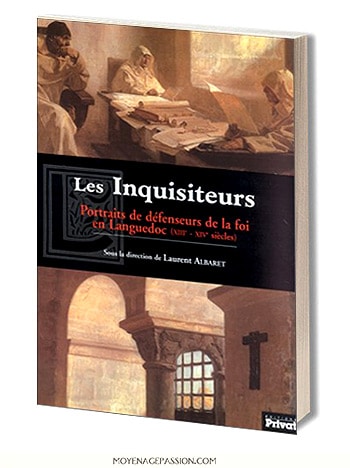

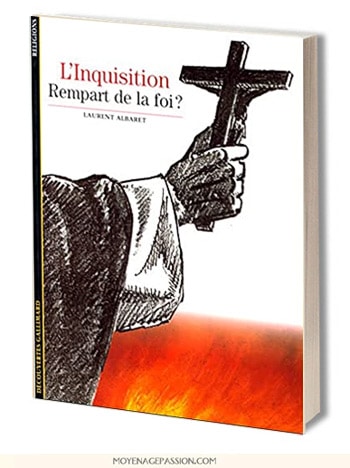

Deux ouvrages de Laurent Albaret pour en savoir plus sur l’inquisition médiévale

Pour approcher de plus près les éléments abordés dans cette conférence, voici deux ouvrages de Laurent Albaret sur le sujet de l’Inquisition médiévale.

|

|

| Les Inquisiteurs : portraits de défenseurs de la foi en Languedoc Privat (2001) – Acheter en ligne |

L’Inquisition : Rempart de la foi Format poche – Gallimard (1998) Acheter l’ouvrage en ligne |

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric Effe

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes

epuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux et sur les groupes de médiévistes ou de passionnés de Moyen Âge, on voit passer certaines créations très drôles autour du confinement. Jusque là, nous n’avions pas eu l’occasion d’en partager mais voici quelques vidéos pour nous rattraper.

epuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux et sur les groupes de médiévistes ou de passionnés de Moyen Âge, on voit passer certaines créations très drôles autour du confinement. Jusque là, nous n’avions pas eu l’occasion d’en partager mais voici quelques vidéos pour nous rattraper.

ujourd’hui, nous restons dans la légèreté en faisant suite à notre

ujourd’hui, nous restons dans la légèreté en faisant suite à notre

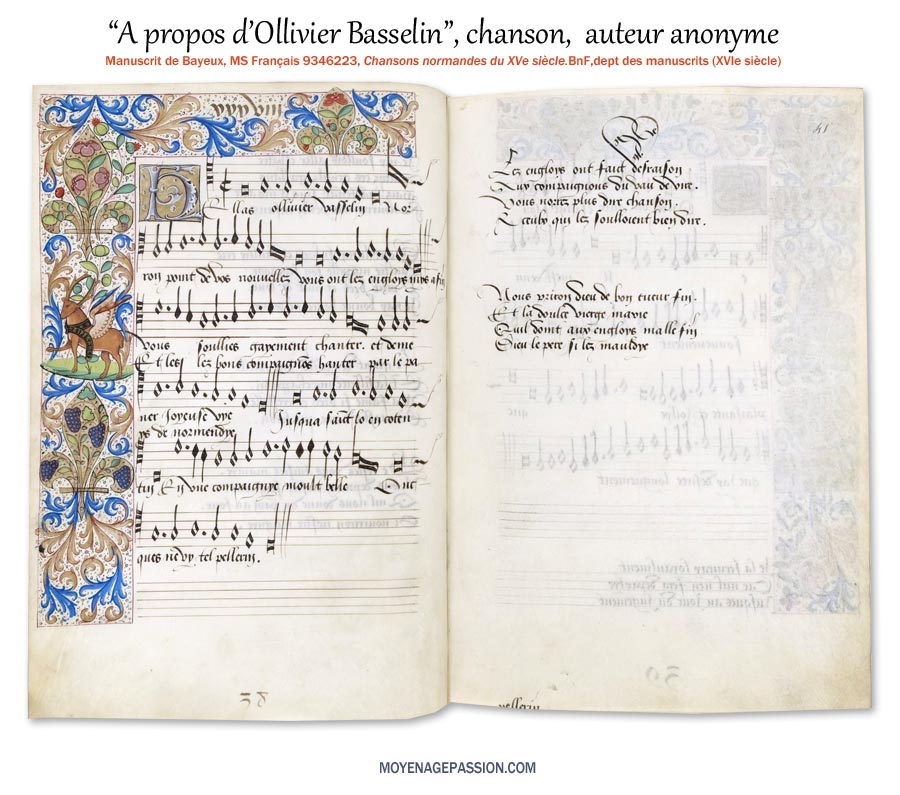

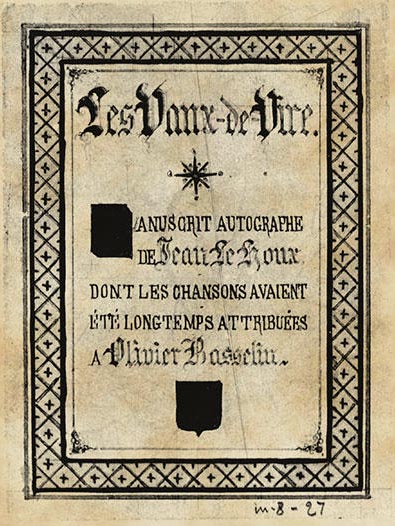

Comme on ne peut attribuer d’originaux à Basselin – ce dernier n’a, en effet, laissé aucun legs direct dans les manuscrits connus à ce jour – , il faut ranger cette chanson à boire plutôt du côté du médiévalisme que du côté de la littérature médiévale. Nous l’avons dit, dans les faits, il ne s’agit pas d’une production du Moyen Âge, mais d’un « tribut », un hommage, fait un siècle après la vie supposée de Basselin. Du reste, sa langue, elle non plus, n’a rien de médiévale. Elle est tout à fait proche du français renaissant. Pour être clair, si on avait d’abord supposé que toutes ces chansons à boire avaient pu être collectées, retranscrites et modernisées par Le Houx, à partir d’une certaine forme de tradition orale, rien ne permet, en réalité, de l’établir. De nombreux experts s’accordent même aujourd’hui sur le fait que ces vaudevires d’abord attribués à Basselin sont des chansons écrites ex nihilo par Jean le Houx.

Comme on ne peut attribuer d’originaux à Basselin – ce dernier n’a, en effet, laissé aucun legs direct dans les manuscrits connus à ce jour – , il faut ranger cette chanson à boire plutôt du côté du médiévalisme que du côté de la littérature médiévale. Nous l’avons dit, dans les faits, il ne s’agit pas d’une production du Moyen Âge, mais d’un « tribut », un hommage, fait un siècle après la vie supposée de Basselin. Du reste, sa langue, elle non plus, n’a rien de médiévale. Elle est tout à fait proche du français renaissant. Pour être clair, si on avait d’abord supposé que toutes ces chansons à boire avaient pu être collectées, retranscrites et modernisées par Le Houx, à partir d’une certaine forme de tradition orale, rien ne permet, en réalité, de l’établir. De nombreux experts s’accordent même aujourd’hui sur le fait que ces vaudevires d’abord attribués à Basselin sont des chansons écrites ex nihilo par Jean le Houx.