Période : XIIIe, moyen-âge central

« Auteur » : Alphonse X de Castille, Alphonse le Sage (1221-1284)

Interprète : Ensemble Syntagma

Titre: Cantiga de Santa Maria 49

Bonjour à tous,

Cette fois, nous parlons de la Cantiga 49, et nous vous en présentons une version interprétée par l’excellent ensemble de Musiques Anciennes Syntagma. Pour plus d’informations sur cette formation musicale et son directeur Alexandre Danilevsky, nous vous invitons à vous reporter à l’article détaillé les concernant. Nous en profitons

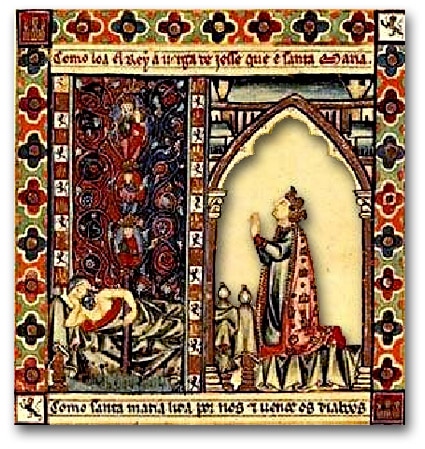

Alphonse le Sage, ici « conteur » des Cantigas Santa Maria et médiateur entre la Vierge et les musiciens, Miniature du Manuscrit MS TI1 de l’Escorial, XIIIe (1284)

La Cantiga 49 : des pèlerins perdus & sauvés, histoire d’un miracle et d’une apparition

En introduction de ce chant poétique galaïco-portugais du XIIIe siècle, dédié à la Sainte-vierge, on trouve la phrase suivante : « Esta é de como Santa Maria guiou os romeus, que yan a sa eigreja a seixon e erraran o camo de noite. »

Ce qui donne, une fois adapté en français moderne : « Cette Cantiga conte comment Sainte-Marie guida les pèlerins qui se rendaient à son église de Soissons et s’étaient perdus la nuit, en chemin. »

Ainsi, ce chant nous narre le récit de pèlerins que la nuit avait surpris en pleine montagne. Perdus et effrayés, ils se mirent à redouter l’attaque de voleurs et à prier la vierge de leur pardonner leurs péchés et de les protéger, afin qu’aucun mal ne leur soit fait. Le

Bien sûr, entre temps, le poète nous aura expliqué à quel point tout cela démontre combien il faut se garder de faire le mal et garder foi en la Sainte Vierge qui jamais n’oublie ses ouailles. Elle vient, nous dira-t-il encore, les secourir des « grands soucis et angoisses qui ne cessent de les assaillir » et cette histoire n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des miracles qu’elle peut accomplir pour ceux qui lui sont dévoués, car « il a vu de nombreuses hommes et femmes qu’elle a assistés, de jour comme de nuit ». Comme le chant le scandera d’ailleurs tout du long, en guise de refrain :

« Ben com’ aos que van per mar

a estrela guia,

outrossi aos seus guiar

vai Santa Maria. »

« Comme ceux qui vont par les mers,

sont guidés par l’étoile

Elles vient aussi guider les siens

Sainte-Marie. »

La Cantiga Santa Maria 49, dirigée par le talentueux Alexandre Danilevsky

L’importance du culte marial au moyen-âge central

Présent à l’origine du christianisme et dans son essence même pourrait presque t-on dire, le culte autour de la Sainte Vierge, prendra dans l’occident médiéval, et à partir du XIe siècle, des proportions fortement marquées. On lui vouera alors un véritable amour et quand on ne voudra, ni n’osera s’adresser directement à Dieu, ou même au Christ (qui plus que le « fils » du créateur est aussi considéré comme Dieu lui-même incarné et mort en croix. cf Thibaut de Champagne), on s’adressera souvent et avec,

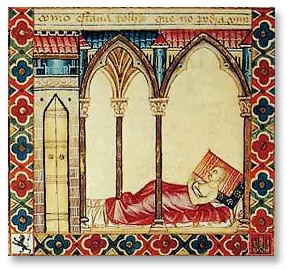

Alphonse le Sage, priant devant la vierge Marie et l’arbre de Jessé, Cantigas Santa Maria, Miniature du Manuscrit MS TI1 de l’Escorial (1284)

De la même façon, pour paraphraser l’historien, écrivain et académicien chrétien Daniel Robs (1901-1965), spécialiste de ces questions dans un article de 1952 (références plus bas dans cet article), on se tournera plus favorablement vers les Saints dans une recherche de « médiateurs » qui apparaissent plus proches, peut-être plus terrestres et donc mieux à même de comprendre les faiblesses de notre nature humaine, autant que les souffrances et les petites misères à laquelle elle se trouve exposée.

Quoiqu’il en soit, pour en revenir au culte voué à Sainte-Marie, il s’étendra dans l’Europe catholique, bien au delà de l’Espagne médiévale et ne se limitera pas, loin s’en faut, aux Cantigas de Santa Maria. La puissance de cette dévotion religieuse, mais aussi affective et directe, qui pourra même parfois prendre des tours passionnels, s’affirmera encore aux XIIe et XIIIe siècles.

Daniel-Rops – Le Moyen-âge époque mariale.

Revue Marie (1952)

Pour faire écho à cette citation, on retrouve d’ailleurs littéralement cette idée du rachat de la faute de l’Eve originale, dans cette Cantiga 49 : « Ca ela nos vai demostrar de como nos guardemos do demo e de mal obrar, e en como gãemos o seu reyno que non á par, que nos ja perdemos per don’ Eva, que foi errar per sa gran folia ». « Elle (la Sainte Vierge) nous montrera comment nous garder du démon et du mal, et comment nous gagnerons son Royaume sans égal, et ce que nous avons perdu par la faute de Doña Eva, qui est tombée dans l’erreur par sa grande folie. »

Ainsi donc, on lui élèvera des cathédrales que l’on baptisera de ce « Notre Dame » que les cisterciens auront contribué à consacrer et promulguer dans un rapprochement avec les valeurs courtoises qui confirme encore la nature fortement affective de la relation qu’on entretient avec la Sainte. On fera de grands pèlerinages vers ses lieux saints (cathédrales, églises ou lieux d’apparition). On donnera encore pour elle des miracles. Bernard de Clairvaux, empreint de

« Ainsi, en occupant dans la religion la place éminente que nous lui voyons, le culte de la Vierge donne au Christianisme une nuance de tendresse unique, irremplaçable : il est un des fleurons du Moyen Âge. » Daniel Rops. – Opus cité.

Les paroles originales de la Cantiga 49

On notera que, dans la version musicale présentée plus haut, le texte de la Cantiga 49 est plus court que l’original et ne présente que la première partie de l’histoire. De notre côté, nous avons choisi de vous livrer, ici, le texte complet.

Au passage, pour les plus anglophones d’entre vous, notez que l’Université d’Oxford a mis en ligne un base de données très utile pour l’étude et la compréhension des Cantigas de Santa Maria. Vous n’y trouverez pas la traduction littérale de l’ensemble des chants, mais de bonnes pistes pour les comprendre et surtout d’excellentes références en termes de bibliographie, de manuscrits anciens et d’imagerie médiévale. Si cela vous intéresse, elle se trouve ici : The Oxford Cantigas de Santa Maria Database.

Ben com’ aos que van per mar

a estrela guia,

outrossi aos seus guiar

vai Santa Maria.

Ca ela nos vai demostrar

de como nos guardemos

do demo e de mal obrar,

e en como gãemos

o seu reyno que non á par,

que nos ja perdemos

per don’ Eva, que foi errar

per sa gran folia.

Ben com’ aos que van per mar …

E ar acorre-nos aqui

enas mui grandes coitas,

segund’ eu sei ben e oý,

quaes avemos doitas;

ca muitos omees eu vi

e molleres moitas

a que el’ acorreu assi

de noit’ e de dia.

Ben com’ aos que van per mar…

E, segund’ eu oý dizer,

ha mui gran conpanna

de romeus ar foi guarecer

en ha gran montanna,

en que ss’ ouveran de perder

con coita estranna,

porque lles foi escurecer

e perderon via.

Ben com’ aos que van per mar…

E sen aquest’ un med’ atal

enos seus corações

avian mui fero mortal,

ca andavan ladrões

per y fazendo muito mal;

porend’ orações

fezeron todos y sen al,

quis come sabia.

Ben com’ aos que van per mar…

E chamand’ a Madre de Deus,

com’ é nosso costume,

que dos graves pecados seus

perdess’ ela queixume;

e logo aqueles romeus

viron mui gran lume

e disseron: «Ai, Sennor, teus

somos todavía.»

Ben com’ aos que van per mar…

E en aquel gran lum’ enton

viron ha mui bela

moller de corp’ e de faiçon,

e ben come donzela

lles pareceu; e pero non

siia en sela,

mas ta na mã’ un baston

que resprandecia.

Ben com’ aos que van per mar…

E poi-la donzela chegou,

todas essas montannas

do seu gran lum’ alumou,

e logo as compannas

dereito a Seixon levou

e per muit’ estrannas

terras en salvo os guiou

come quen podia.

Ben com’ aos que van per mar

a estrela guia,

outrossi aos seus guiar

vai Santa Maria.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

Sujet : fabliau, poésie médiévale, conte populaire satirique, cupidité, vieux français, trouvères d’Arras

Sujet : fabliau, poésie médiévale, conte populaire satirique, cupidité, vieux français, trouvères d’Arras ujourd’hui, nous vous proposons de partir pour la fin du XIIe siècle avec un fabliau champêtre qui nous conte l’histoire d’un prêtre cupide et d’un Vilain crédule. Nous le devons à Jean Bodel d’Arras, poète et auteur médiéval que l’on considère souvent comme l’un des premiers à avoir écrit des fabliaux en langue française, même si l’origine de ces petites historiettes humoristiques et caustiques date sans doute de bien avant.

ujourd’hui, nous vous proposons de partir pour la fin du XIIe siècle avec un fabliau champêtre qui nous conte l’histoire d’un prêtre cupide et d’un Vilain crédule. Nous le devons à Jean Bodel d’Arras, poète et auteur médiéval que l’on considère souvent comme l’un des premiers à avoir écrit des fabliaux en langue française, même si l’origine de ces petites historiettes humoristiques et caustiques date sans doute de bien avant.

n ne connait pas précisément la date de naissance de ce jongleur trouvère qui vécut dans la province d’Arras de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe. Sa mort est en revanche datée, puisqu’on le retrouve dans le registre de la confrérie des jongleurs d’Arras auxquels il appartenait.

n ne connait pas précisément la date de naissance de ce jongleur trouvère qui vécut dans la province d’Arras de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe. Sa mort est en revanche datée, puisqu’on le retrouve dans le registre de la confrérie des jongleurs d’Arras auxquels il appartenait. et les trouvères d’Arras y donneront naissance à une forme de poésie bourgeoise dont Jean Bodel est un des premiers à ouvrir le bal.

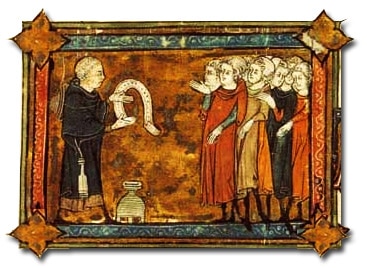

et les trouvères d’Arras y donneront naissance à une forme de poésie bourgeoise dont Jean Bodel est un des premiers à ouvrir le bal. hésitations et palabres, les deux jongleurs se seraient réconciliés et la vierge leur aurait alors remis une sainte chandelle avec laquelle ils purent guérir de leur mal tous ceux qui se trouvaient là. Hasard de l’Histoire ou bienveillance de la ville à l’égard des trouvères du fait de cette légende, au XIIe siècle et aux siècles suivants, la province arrageoise donnera naissance à de nombreux poètes et trouvères au nombre desquels on comptera notamment Adam de la Halle.

hésitations et palabres, les deux jongleurs se seraient réconciliés et la vierge leur aurait alors remis une sainte chandelle avec laquelle ils purent guérir de leur mal tous ceux qui se trouvaient là. Hasard de l’Histoire ou bienveillance de la ville à l’égard des trouvères du fait de cette légende, au XIIe siècle et aux siècles suivants, la province arrageoise donnera naissance à de nombreux poètes et trouvères au nombre desquels on comptera notamment Adam de la Halle. christianisme pour laquelle les armes ne seraient pas nécessai-rement d’un grand secours; le roi des sarrasins, bien que, vainqueur sur les chrétiens et les ayant décimé, finira, en effet, par se convertir tout de même. En dehors des aspects religieux de la pièce, Jean Bodel y brosse encore des tableaux sociaux et humoristiques de l’époque ayant pour théâtre les tavernes de l’arrageois.

christianisme pour laquelle les armes ne seraient pas nécessai-rement d’un grand secours; le roi des sarrasins, bien que, vainqueur sur les chrétiens et les ayant décimé, finira, en effet, par se convertir tout de même. En dehors des aspects religieux de la pièce, Jean Bodel y brosse encore des tableaux sociaux et humoristiques de l’époque ayant pour théâtre les tavernes de l’arrageois.

fait toujours depuis l’intérieur de la religion. On retrouvera cela dans les fabliaux et dans certaines poésies de Rutebeuf ou même de Villon. Pour autant qu’ils peuvent être acides à l’égard de certains membres du corps religieux (leur soif de pouvoir, leur propension à vouloir s’enrichir, la distance qu’ils tiennent entre le contenu de leurs prêches et leurs pratiques réelles, etc…), ces critiques ne visent pas tant, la plupart du temps, à ébranler l’église comme institution, ni à remettre en cause son existence, mais bien plutôt à la nettoyer de ses mauvais « représentants ». Dans des siècles où le salut de l’âme est une question au centre des préoccupations, on se sent forcément concerné par la probité et la conduite de ceux qui, de la naissance à la mort, sont supposés être les garants de ce salut.

fait toujours depuis l’intérieur de la religion. On retrouvera cela dans les fabliaux et dans certaines poésies de Rutebeuf ou même de Villon. Pour autant qu’ils peuvent être acides à l’égard de certains membres du corps religieux (leur soif de pouvoir, leur propension à vouloir s’enrichir, la distance qu’ils tiennent entre le contenu de leurs prêches et leurs pratiques réelles, etc…), ces critiques ne visent pas tant, la plupart du temps, à ébranler l’église comme institution, ni à remettre en cause son existence, mais bien plutôt à la nettoyer de ses mauvais « représentants ». Dans des siècles où le salut de l’âme est une question au centre des préoccupations, on se sent forcément concerné par la probité et la conduite de ceux qui, de la naissance à la mort, sont supposés être les garants de ce salut.