Sujet : miroir des princes, devoir politique, bonne renommée, bon gouvernement, Aristote, morale politique, Best Seller médiéval.

Période : Moyen âge central (Xe au XVe siècle)

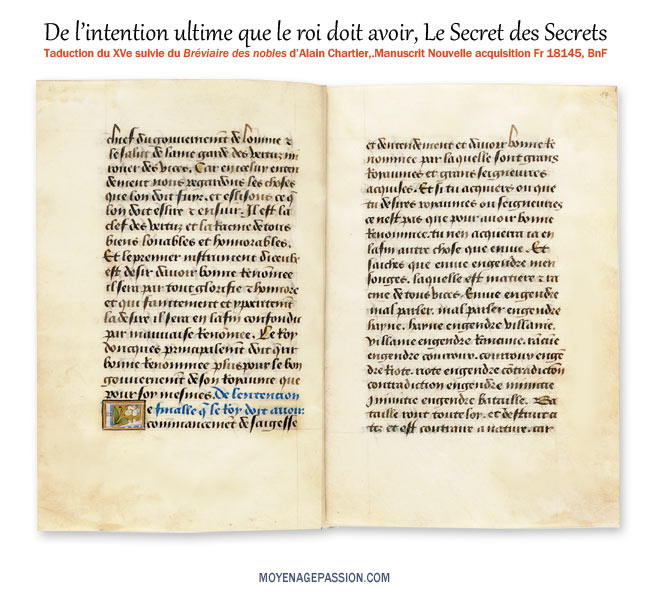

Livre : Sirr Al-Asrar, le livre des secrets du Pseudo-Aristote, ouvrage anonyme du Xe siècle. Le Secret des Secrets, édition commentée par Denis Loree (2012), Manuscrit médiéval Français NAF 18145, BnF.

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous poursuivons notre exploration du Secretum Secretorum ou Livre des Secrets du Pseudo-Aristote. Cet ouvrage de nature politique et encyclopédique connut un très large succès du Moyen Âge central au début de la Renaissance.

Apparu originellement dans le monde arabe du Xe siècle, sous le titre Sirr al-Asrar, le Secretum Secretorum fut traduit en latin au début du XIIe siècle. On en connait encore de nombreuses éditions sous cette forme. Dans les siècles suivants, il sera diffusé dans de nombreuses autres langues, ce qui en fait un véritable best seller de l’Europe médiévale 1.

L’origine du Secretum Secretorum

Les versions originales du Secretum Secretorum le présentaient comme la transcription de missives réelles du philosophe Aristote à l’empereur Alexandre le Grand. D’après les notes de l’ouvrage, une traduction du grec vers l’arabe datant du IXe siècle en aurait été l’origine.

Avec l’avènement des méthodes historiques modernes et en l’absence de preuves documentaires susceptibles de confirmer son authenticité grecque, le Livre des Secrets fut finalement attribué à un auteur dénommé Pseudo-Aristote. Les érudits pensent aujourd’hui que son auteur a pu être un auteur arabe contemporain du Xe siècle et non un copiste du IXe siècle comme l’indiquait la version originale.

L’importance de la bonne renommée dans la conduite du pouvoir

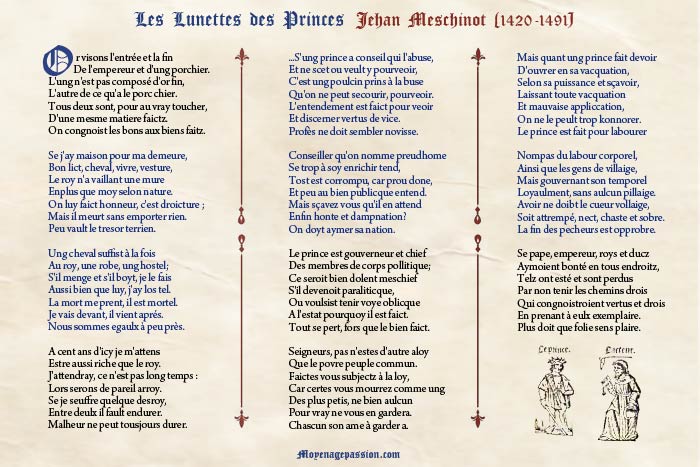

L’extrait du jour nous entraînera, une fois de plus, du côté de la morale politique et des Miroirs des princes (dans le courant du Moyen Âge central, ces précis de morale et d’éducation à l’usage des puissants sont assez appréciés). Quelle doit être l’intention ou la motivation ultime du Prince et du gouvernant dans l’exercice du pouvoir ? Le Pseudo-Aristote mettra ici l’accent sur l’importance de la recherche de « bonne renommée » comme guide dans l’action politique.

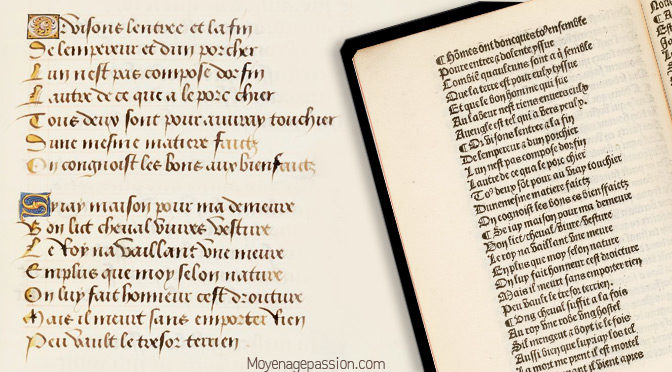

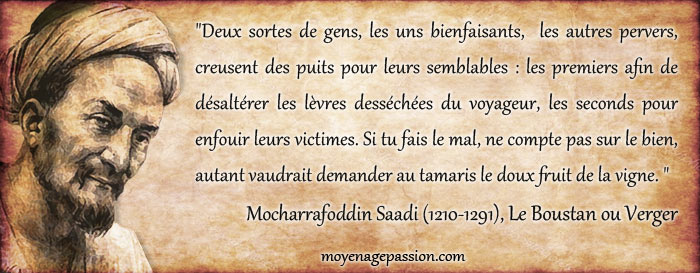

On croisera cette importance de la bonne renommée dans l’exercice du bon gouvernement chez bien des auteurs politiques et moraux du Moyen Âge. De la Perse de Saadi 2 à l’Espagne médiévale de Don Juan Manuel 3 , la notion voyage à l’image du Secretum Secretorum. Chez les auteurs médiévaux et poètes français du Moyen Âge tardif, les références ne manquent pas non plus. On peut en citer une, édifiante, issue d’une célèbre ballade d’Eustache Deschamps :

« Il vaudroit mieulx l’omme de faim perir,

Tant soit puissans, que mal renom avoir ;

Renoms mauvais fait tout homme haïr

Et sanz cause dommaige recevoir

Souventefoiz, mais l’en puet percevoir

Que bons renoms et sa suite est amée

En tout païs, pour ce vous fait sçavoir :

Plus que fin or vault bonne renommée. »

Œuvres complètes d’Eustache Deschamps,

Ballade MCCCLIV, tome VII, Gaston Raynaud (1861)

Soif d’argent, de conquête et de pouvoir, avidité, hubris, recherche de reconnaissance, coquetterie, flagornerie, ne pèsent rien au regard de la recherche de bonne renommée. Pire même, toutes ces mauvaises raisons de gouverner entraîneront inéluctablement le prince vers l’abîme. Cette importance pour le souverain d’user de sa bonne renommée comme gouvernail, en s’élevant dans la vertu et face à la postérité revient plus d’une fois dans le Livre des secrets.

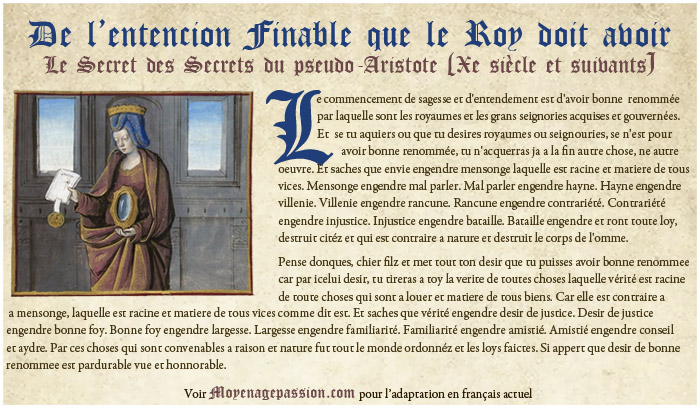

De l’entencion finable que le roy doit avoir4

extrait du Secretum Secretorum

« Le commencement de sagesse et d’entendement est d’avoir bonne renommée par laquelle sont les royaumes et les grans seignories acquises et gouvernées. Et se tu aquiers ou que tu desires royaumes ou seignouries, se n’est pour avoir bonne renommée, tu n’acquerras ja a la fin autre chose, ne autre oeuvre. Et saches que envie engendre mensonge laquelle est racine et matiere de tous vices. Mensonge engendre mal parler. Mal parler engendre hayne. Hayne engendre villenie. Villenie engendre rancune. Rancune engendre contrariété. Contrariété engendre injustice. Injustice engendre bataille. Bataille engendre et ront toute loy, destruit citéz et qui est contraire a nature et destruit le corps de l’omme.

Pense donques, chier filz, et met tout ton desir que tu puisses avoir bonne renommée car par icelui desir, tu tireras a toy la verite de toutes choses, laquelle verite est racine de toute choses qui sont a louer et matiere de tous biens. Car elle est contraire a mensonge, laquelle est racine et matiere de tous vices comme dit est.

Et saches que vérité engendre desir de justice. Desir de justice engendre bonne foy. Bonne foy engendre largesse. Largesse engendre familiarité. Familiarité engendre amistié. Amistié engendre conseil et ayde. Par ces choses qui sont convenables a raison et nature fut tout le monde ordonnéz et les loys faictes. Si appert que desir de bonne renommee est pardurable vie et honnorable5. »

Dans la morale politique médiévale, le prince comme même l’honnête homme (le prudhomme) doit penser à la survivance de son œuvre et de son nom, bien après la mort. A des siècles du Sirr Al-Asrar, cette idée est toujours dans l’air en matière d’attente politique. On juge encore les qualités ou les vertus d’un gouvernant à l’aulne de sa moralité mais aussi de sa capacité à s’élever au dessus de ses propres ambitions immédiates ou personnelles pour servir le temps long.

La boussole de la bonne renommée continue-t-elle d’avoir son importance dans le monde politique du carriérisme, des mandats à court terme, de la technocratie et des intérêts de partis ? Cela reste, sans doute, une question d’hommes.

Cela n’engage que nous mais en regardant vers le pays de France et son actualité, entre manœuvres politiciennes et collusions variées, faux-pas et polémiques internationales diverses, le souci de bonne renommée et de legs à la postérité semblent avoir évacué définitivement l’ordre du jour. Si l’homme providentiel existe, il demeure encore bien caché et n’est surement pas à la gouvernance.

Découvrir d’autres extraits du Secretum Secretorum ou Secret des Secrets :

- De largesse et avarice et des plusieurs vertus

- De la sagesse et ordonnance du roy

- Comment le roi doit subvenir à ses sujets

- Violence politique illégitime du tyran et usurpation du pouvoir divin

- Miséricorde et Prévoyance du roi envers ses sujets

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

NOTES

NB : Sur l’image d’en-tête, ainsi que sur l’illustration, vous trouverez une enluminure du Manuscrit Naf 18145 qui représente l’Honneur.

- On connait des versions médiévales du Secretum Secretorum en Français vernaculaire, en Anglais, en Castillan, en Catalan, en Arargonais, en Portugais, en Italien, en Gallois, en Islandais et même encore en Russe, en Croatien, et en Tchèque ↩︎

- Leçons de vie de la bouche d’un mort, le Boustan de Saadi ) ↩︎

- Héroïsme & honneur dans l’exemple 37 du comte Lucanor, Don Juan Manuel ↩︎

- finable : « L’intention ultime » ↩︎

- De là, il résulte que le désir de bonne renommée induit une vie éternelle et honorable. ↩︎

Sujet : citations médiévales, sagesse persane, morale miroirs des princes, sagesse politique, bien, mal,

Sujet : citations médiévales, sagesse persane, morale miroirs des princes, sagesse politique, bien, mal, i les contes de Mocharrafoddin Saadi

i les contes de Mocharrafoddin Saadi

sèment le vent, ils récolteront la tempête »

sèment le vent, ils récolteront la tempête »  n poursuivant nos lectures autour de Saadi, nous approchons maintenant de son « Verger » ou Boustan, autre ouvrage empreint de sagesse et de raison laissé par ce grand conteur persan du Moyen Âge central.

n poursuivant nos lectures autour de Saadi, nous approchons maintenant de son « Verger » ou Boustan, autre ouvrage empreint de sagesse et de raison laissé par ce grand conteur persan du Moyen Âge central.