Sujet : poésie, auteur médiéval, moyen français, ballade médiévale, poésie morale, ballade satirique, Moyen Âge chrétien, ms Français 840, bonne renommée.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

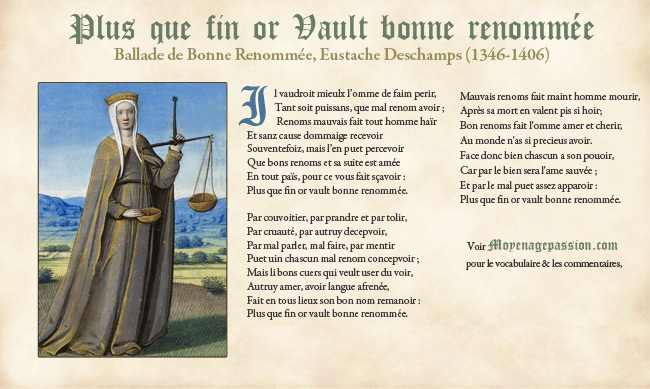

Titre : «Plus que fin or vault bonne renommée»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, T VII, Marquis de Queux de Saint-Hilaire et Gaston Raynaud (1878-1903)

Bonjour à tous,

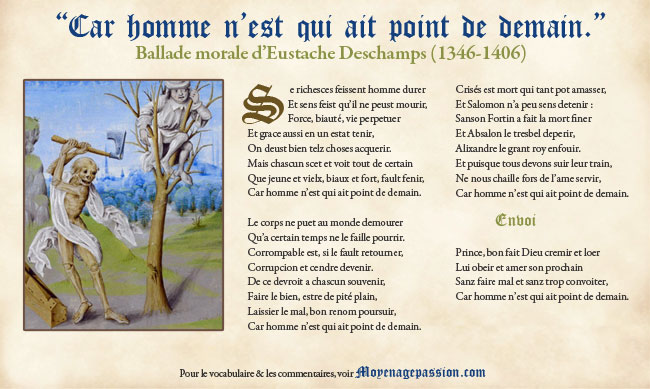

our faire écho à notre article précédent, nous revenons, aujourd’hui, sur l’importance de la bonne renommée au Moyen Âge. Centrale dans la vie de l’homme de bien, la quête du renom est d’autant plus attendue chez le prince et le puissant. Gage de valeurs morales et de probité, cette recherche de bonne renommée va au delà d’un respect à gagner en ce monde. Elle inscrit l’homme médiéval dans la postérité et même, dans certains cas, dans le salut.

Pour illustrer l’importance de ce renom et des valeurs qui lui sont attachées, nous vous proposons une ballade édifiante d’Eustache Deschamps. Comme on le verra ici, sous la plume de l’auteur champenois du XIVe siècle, la bonne renommée vaut même mieux que le plus précieux des trésors.

La Bonne Renommée selon Eustache Deschamps

Au Moyen Âge tardif, Eustache Deschamps nous a laissé une œuvre poétique et rhétorique importante. Si ce poète et fonctionnaire de cour a écrit sur tous les sujets (y compris les plus triviaux), il a aussi laissé un important legs poétique et moral sur les valeurs de son temps. Dans la ballade du jour, il nous expliquait à quel point le renom dépassait la valeur de l’or lui-même.

Conduite morale et valeurs chrétiennes contre avoirs et richesses pécuniaires, ce n’est pas la première fois qu’Eustache élève les premières au détriment des secondes. Plus que simplement déchoir l’honneur de l’homme (si puissant soit-il), il affirme même ici que sa mauvaise renommée pourrait le (faire) tuer. En contrepartie, celui qui cultive le bien et agit avec bonté et mansuétude sera aimé et reconnu de tous.

Princes comme hommes du quotidien, pour l’auteur médiéval, l’affaire est tranchée. Tout le monde est concerné : « Fasse donc bien chacun a son pouvoir » pour protéger et nourrir son renom. Il n’est pas seulement question de vie terrestre, ni même de préserver ses héritiers de l’opprobre, mais aussi de salut de l’âme.

Plus que fin or vault bonne renommée

un ballade d’Eustache Deschamps

NB : le Moyen Français d’Eustache ne présentant pas de difficultés particulières sur ce texte, nous nous contentons de vous indiquer quelques clés de vocabulaire.

Il vaudroit mieulx l’omme de faim perir,

Tant soit puissans, que mal renom avoir ;

Renoms mauvais fait tout homme haïr

Et sanz cause dommaige recevoir

Souventefoiz, mais l’en puet percevoir

Que bons renoms et sa suite est amée

En tout païs, pour ce vous fait sçavoir :

Plus que fin or vault bonne renommée.

Par couvoitier, par prandre et par tolir,

par cruauté, par autruy decepvoir,

Par mal parler, mal faire, par mentir

Puet un chascun mal renom concepvoir ;

Mais li bons cuers qui veult user du voir,

Autruy amer, avoir langue afrenée (modérée),

Fait en tous lieux son bon nom remanoir :

Plus que fin or vault bonne renommée.

Mauvais renoms fait maint homme mourir,

Après sa mort en valent pis si hoir (ses héritiers);

Bon renoms fait l’omme amer et cherir,

Au monde n’as si precieus avoir.

Face donc bien chascun a son pouoir,

Car par le bien sera l’ame sauvée ;

Et par le mal puet assez apparoir :

Plus que fin or vault bonne renommée.

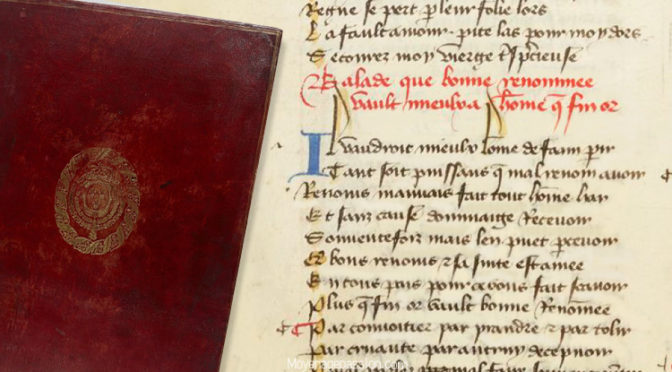

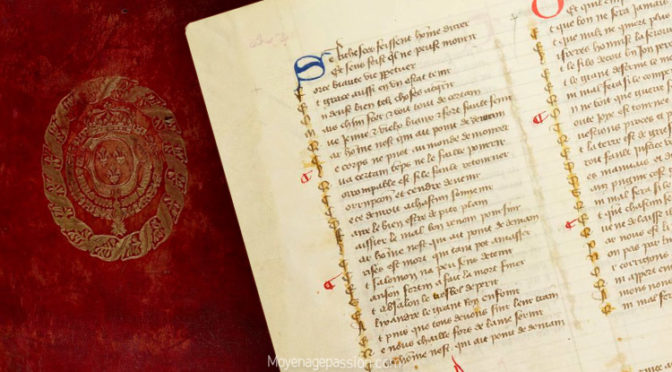

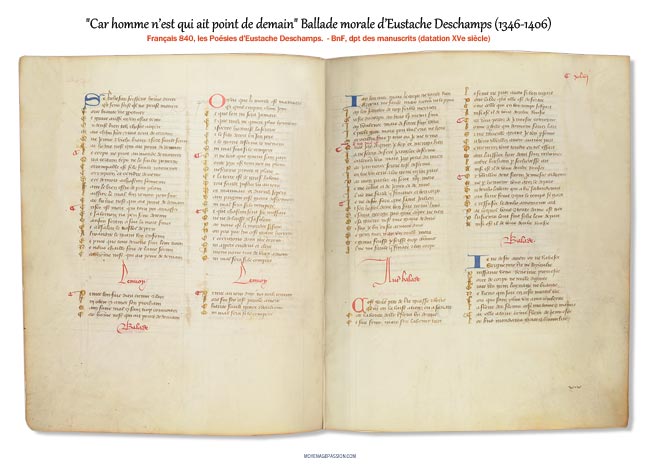

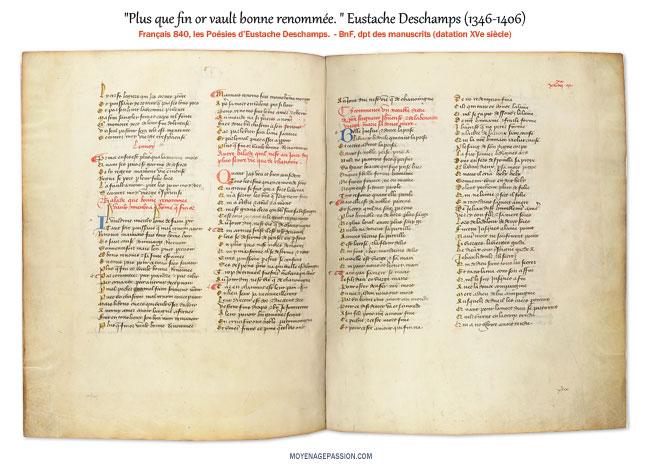

Le Manuscrit Français 840 aux sources

de l’œuvre d’Eustache Deschamps

Pour qui s’intéresse à l’œuvre d’Eustache Deschamps au plus près de ses sources originelles, le Ms Français 840 reste un ouvrage incontournable. Vaste compilation de 593 feuillets, ce manuscrit médiéval, daté des débuts du XVe siècle, est actuellement conservé au département des manuscrits de la BnF. Vous y retrouverez, bien entendu, la ballade du jour.

Pour les transcriptions de ces poésies dans une graphie plus simple à déchiffrer, vous pourrez vous reporter aux Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, du Marquis de Queux de Saint-Hilaire et de Gaston Raynaud. Elles sont parues entre la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe mais on en trouve encore des rééditions récentes.

En vous souhaitant une belle journée

Frédéric Effe

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

NB : l’enluminure utilisée pour notre illustration est tirée du manuscrit NAF 18145 de la BnF. Elle représente la Droiture. On y trouve entre autre ouvrage le Bréviaire des Nobles d’Alain Chartier ou encore le Secrets des Secrets du Pseudo-Aristote.