Sujet : poésie médiévale, auteur médiéval, moyen français, manuscrit ancien, poésie, poésie morale, franchise, vérité, chant royal. valeurs chrétiennes.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

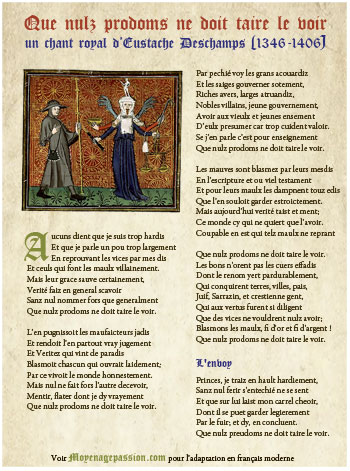

Titre : «Que nulz prodoms ne doit taire le voir»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, T III, Marquis de Queux de Saint-Hilaire (1878)

Bonjour à tous,

a poésie morale historique a ceci d’intéressant qu’elle parvient, quelquefois, à traverser le temps pour continuer de faire sens des siècles après son écriture. Pour y parvenir, il faut qu’elle porte en elle un brin d’universalité, et se penche sur les travers des hommes et de leur nature ; d’Esope à Phèdre, en passant par les Ysopets du Moyen Âge de Marie de France et les grandes envolées stylistiques de Jean de La Fontaine, de nombreuses fables en sont de parfaits exemples.

Poésie morale et résonnances éthiques

D’autres fois, si la poésie morale ou même la satire continuent de nous parler, c’est qu’une certaine réalité mais aussi un certain socle de valeurs éthiques, religieuses ou sociales continuent d’être à l’œuvre pour nous, comme elles l’étaient pour les auteurs qui nous les ont transmises. Dans ces cas là, on peut faire le constat que nous sommes restés, à certains égards et pour certaines principes au moins, sur une même ligne éthique, voire civilisationnelle. Au passage, cela nous fournit l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’Histoire et sur nous-mêmes, tout en s’apercevant qu’il n’y a pas nécessairement de nouveauté dans tout ; ce qu’on croyait typique de notre temps a déjà pu être énoncé des siècles auparavant et, ce, en dépit d’une différence supposée de contexte, de pressions ou de normes sociales. Le temps a passé. Pourtant si certaines normes sociales, idéologies, discours, nous semblaient avoir changé en surface, certaines valeurs éthiques perdurent. Quelquefois même, c’est un peu l’inverse qui se produit. On se rend compte alors que l’idéal un peu figé, que l’on pouvait avoir été tenté de projeter sur le passé, n’était pas non plus si tranché. Rien de nouveau : des écarts subsistent toujours entre norme officielle déclarée (et même intériorisée) et comportements mais c’est un moyen de le réaliser.

Moyen Âge et valeurs chrétiennes médiévales

Quand cette poésie morale qui fait écho provient du Moyen Âge, elle emporte donc, elle aussi, une double leçon. La première (on le savait déjà) : malgré sa prégnance et son pouvoir social, spirituel, politique durant la période médiévale, le christianisme et ses valeurs n’étaient pas hégémoniques au point de freiner totalement la nature des hommes, leur cupidité, leur ambition de posséder, leur volonté de transgression. ie : la présence du dogme partagé et même intériorisé, comme les interdits ou les peurs associés, ne suffisaient pas à les contenir.

La littérature de cette période comme la réalité des faits historiques nous montrent que cette société pourtant toute chrétienne (y compris, et peut-être plus encore, ses instances représentantes politiques et religieuses) étaient en tension permanente entre idéal chrétien (christique ?) et tentations d’enrichissement, d’appropriation, de conquête et de développement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le contexte éthique et normatif ou les institutions n’influaient en rien sur les comportements. Tout le monde s’accordera sur l’évidence qu’ils les atermoyaient*. Le propos n’est ici que de montrer comment la satire ou la poésie morale peuvent nuancer notre vision d’un monde médiéval trempé d’idéal et de normes morales et sociales chrétiennes, mais qui leur connaissait aussi, dans les faits, des entorses, des arrangements ou des aménagements.

* On pourrait aisément s’étaler sur cette question, mais on citera, en unique exemple, les incidences fortes du christianisme médiéval sur la circulation des richesses, au moment du face à face avec l’au-delà justement voir éloge du dépouillement avec J Le Goff).

Effet miroir, modernité, normes intériorisées

La deuxième leçon que nous fournit la poésie morale médiévale, quand elle résonne en nous, est plus actuelle. Contre les apparences ou même certaines affirmations à l’emporte-pièce, elle peut nous montrer, si l’on en doutait, à quel point cette société chrétienne, fondatrice de notre civilisation, n’est pas tout à fait enterrée. On peut même en faire directement l’expérience en soi et, ce, que l’on se réclame ou non de la religion chrétienne. Pour être plus concret : le culte obsessionnel de l’avoir et de la richesse comme unique idéal de vie, le règne du consumérisme et de l’individu roi, le constat des abus des puissants sur les miséreux ou les populations, on pourrait encore allonger la liste mais toutes ces choses peuvent parler à certains d’entre nous de la pire des manières. Dès lors, de la même façon que la poésie morale nous avait conduit à nuancer l’adhésion supposée totale aux valeurs chrétiennes, au Moyen Âge, on pourra, cette fois-ci, faire le chemin inverse.

Malgré le matraquage constant de nouvelles normes, de nature économique, au détriment de toutes les autres — argent roi, sacralisation de l’individualisme, glorification de la consommation débridée et de l’accumulation d’avoirs, ultra-libéralisme et permissivité sans borne, normalisation de la prédation intra-espèce… — et d’une éloge du vide, dont nous sommes nombreux à constater qu’elle ne cache que de nouvelles formes d’aliénation, quelque chose en nous demeure profondément ancré à certaines valeurs chrétiennes ; en dépit du contexte idéologique, elles continuent de faire sens. Certaines fois même, elles sont toujours à l’œuvre mais on les a grimées d’autres visages. Rêvons un peu. Peut-être qu’en devenant plus discrètes, elles finiront par passer de normes sociales officielles à une forme de résistance invisible à l’invasion complète de certains paradigmes modernes creux de sens et sans lendemain…

Ce long détour et toutes ces réflexions faites sur le double éclairage de la poésie morale, nous allons recroiser quelques-unes de ses valeurs chrétiennes médiévales, dans l’étude qui suit. Nous y serons en bonne compagnie, celle d’Eustache Deschamps. Chrétien ou non, à vous de décider si cette poésie vous parle et en quoi.

E. Deschamps, l’honnête homme et la vérité

Nous voilà donc reparti pour le XIVe siècle pour découvrir une nouvelle poésie morale d’Eustache Deschamps. Si cet auteur médiéval s’est distingué par son œuvre conséquente, entre tous ses thèmes de prédilection, il a aussi copieusement souligné les travers de ses contemporains, en relation avec les valeurs chrétiennes de son temps. La poésie du jour s’inscrit dans cette veine. Avec pour titre «Que nulz prodoms ne doit taire le voir» (nul homme honnête et instruit ne doit taire la vérité), il s’agit d’une de ses ballades de moralité.

Dès l’introduction de cette poésie, Eustache nous confiera que sa liberté de ton et ses jugements critiques à l’égard de ses contemporains lui ont été souvent reprochés ; c’est même pour prendre le contrepied de cela qu’il rédigera sa ballade. Tout au long de son plaidoyer, il fustigera les faux, les cupides, les avides, les menteurs tout autant que les tièdes, les passifs et les lâches. Au final, le coupable sera désigné : ce monde autour, avec son obsession des richesses ne fait qu’encourager les déviances et la lâcheté ambiante. Tout est perverti, on ne juge même plus les malfaiteurs. Les valeurs chrétiennes sont en recul. Qui reste encore debout pour défendre la (leur) vérité ? Pour Eustache, voilà une raison de plus pour ne pas se soustraire. Contre la déliquescence du monde, il fait l’éloge d’une forme quotidienne de résistance par le dire. Pas de politiquement correct, ni d’auto-censure ici. Le devoir est celui du courage et de la franchise. Le poète l’affirme haut et fort : aucun prud’homme véritable (l’homme probe et sage authentique) ne saurait éviter de dire le vrai, ni de monter au créneau pour défendre les valeurs justes. Être couard n’est pas une option. Se taire c’est se faire complice de cette déroute généralisée.

Les héros et conquérants du passé

Sur la fin de sa ballade, l’auteur nous gratifiera encore d’une allusion aux héros du passé — conquérants, chevaliers ou croisés — qui avaient, selon notre auteur, les valeurs et la conviction bien plus chevillées au cœur que ses contemporains. Nous sommes au XIVe siècle ou peut-être au début du XVe. Pourtant, on constate bien, ici encore, combien de nombreux auteurs des Moyen Âge central et tardif n’ont eu de cesse de poursuivre une chevalerie ou un temps des héros (antiques, chevaleresques, « charlemanesques », arthuriens) révolus et qui n’en finit pas de glisser, pour sembler, toujours, n’appartenir au passé. Tout se passe comme si, en un temps qui est encore celui de la chevalerie, celle-ci n’est jamais tout à fait digne de son ancêtre mythique, passée ou fantasmée. Elle ne semble, en tout cas, la rejoindre que très rarement avec de grands hommes reconnus de leur temps (Duguesclin, Bayard, etc…).

Pour boucler la boucle sur l’effet de résonnance, on notera d’ailleurs que cette nostalgie d’une certaine chevalerie, ses valeurs et ses héros perdus — chose que Cervantes, au XVIIe s, finira par définitivement entériner, à sa manière et non sans tendresse, avec son Don Quichotte — est encore, assez fréquemment, évoquée à notre époque. Nous ne parlons pas ici que de certains passionnés de Moyen Âge ou de Béhourd qui s’y réfèrent encore avec les yeux pleins de rêves. De nos jours, quand on se réfère à la détermination, la combativité, au panache ou encore à certaines formes d’abnégation, la référence à l’idéal et au courage chevaleresque médiéval ne manque pas d’être citée. On n’a même pu l’entendre évoquée, parfois, pour pointer du doigt la faiblesse, la passivité de l’homme moderne, à 500 ans du chant royal d’Eustache et de la même façon qu’il y avait fustigé ses contemporains.

Sources manuscrites et modernes

Du point vue des sources, on pourra retrouver cette poésie d’Eustache Deschamps dans le très complet Français 840. Ce manuscrit médiéval, conservé au Département de la BnF, contient l’ensemble de l’œuvre de l’auteur. Pour la graphie moderne de ce texte, nous avons utilisé le tome III des Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, par le Marquis de Queux de Saint-Hilaire (1878).

Enfin, pour la compréhension de cette pièce du moyen français au français actuel, nous avons opté pour les clefs de vocabulaire plutôt qu’une traduction ou une adaptation.

« Que nulz prodoms ne doit taire le voir«

dans le moyen français du Moyen Âge tardif

Aucuns dient que je suis trop hardis

Et que je parle un pou trop largement

En reprouvant les vices par mes dis

Et ceuls qui font les maulx villainement.

Mais leur grace sauve (sauf leur respect) certainement,

Verité faiz en general scavoir

Sanz nul nommer (sans nommer personne) fors que generalment

Que nulz prodoms ne doit taire le voir.

L’en pugnissoit les maufaicteurs jadis

Et rendoit l’en partout vray jugement

Et Veritez qui vint de paradis

Blasmoit chascun qui ouvrait (oeuvrait) laidement;

Par ce vivoit le monde honnestement.

Mais nul ne fait fors l’autre decevoir,

Mentir, flater dont je dy vrayement

Que nulz prodoms ne doit taire le voir.

Par pechié voy les grans acouardiz (rendus lâches)

Et les saiges gouverner sotement,

Riches avers (avares), larges atruandiz (et hommes généreux tombés dans la misère),

Nobles villains (rustres), jeune gouvernement,

Avoir aux vieulx et jeunes ensement (pareillement)

D’eulx presumer car trop cuident (pensent) valoir.

Se j’en parle c’est pour enseignement

Que nulz prodoms ne doit taire le voir.

Les mauvès sont blasmez par leurs mesdis

En l’escripture et ou viel testament

Et pour leurs maulx les dampnent touz edis

Que l’en souloit (avait l’habitude de) garder estroictement.

Mais aujourd’ hui verité taist et ment;

Ce monde cy qui ne quiert (cherche) que l’avoir (les possessions).

Coupable en est qui telz maulx ne reprant

Que nulz prodoms ne doit taire le voir.

Les bons n’orent pas les cuers effadis (mous, lâches)

Dont le renom yert pardurablement,

Qui conquirent terres, villes, pais,

Juif, Sarrazin, et crestienne gent,

Qui aux vertus furent si diligent

Que des vices ne vouldrent nulz avoir;

Blasmons les maulx, fi d’or et fi d’argent !

Que nulz prodoms ne doit taire le voir.

L’envoy

Princes, je traiz (1) en hault hardiement,

Sanz nul ferir s’entechié ne se sent (2)

Et que sur lui laist mon carrel cheoir,

Dont il se puet garder legierement (qu’il peut éviter facilement)

Par le fuir; et dy, en concluent.

Que nulz preudoms ne doit taire le voir.

(1) Lancer un trait de flèche

(2) Sans blesser personne, ni que que personne ne se sente attaqué ?

Du même auteur et dans l’esprit de cette ballade médiévale, voir aussi :

- Sà, de l’argent; çà, de l’argent

- Car nulz ne tent qu’a emplir son sac (lecture audio)

- Mieulz vault honnour que honteuse richesce

- C’est tout néant des choses de ce monde

- On ne puet estre amé de tous

- II n’est trésor qui puist valoir franchise

- Vivre du sien et non nuire a autrui

En vous remerciant de votre lecture.

Une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

NB : les enluminures sur image d’en-tête, ainsi que celle de l’illustration représentent un pèlerin sur sa route et sa rencontre avec Convoitise. Elle sont tirées du manuscrit ms 1130 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris : Les trois pèlerinages et le Pèlerinage de la Vie Humaine de Guillaume de Digulleville (moine et poète français du Moyen Âge central (1295-1360). Ce manuscrit de la deuxième moitié du XIVe peut être consulté en ligne ici.