Sujet : poésie satirique, poète breton, ballade, satire, poésie politique, auteur médiéval, Bretagne médiévale, oïl, moyen français.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

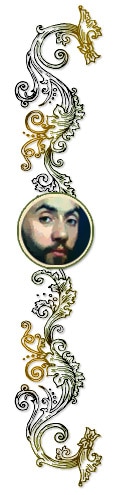

Auteur : Jean Meschinot (1420 – 1491)

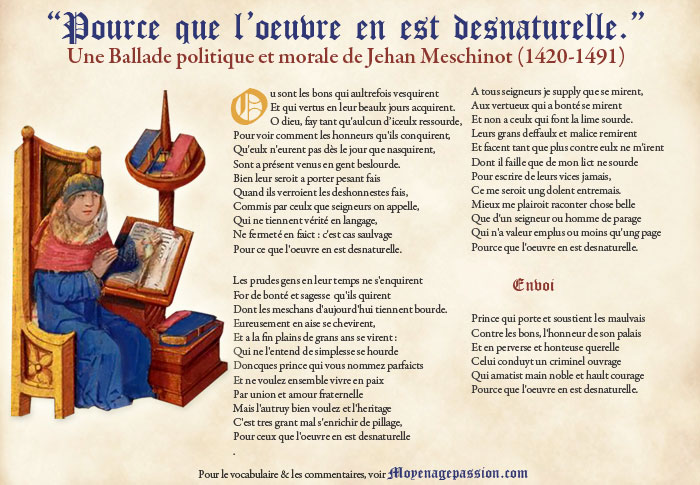

Titre : Pource que l’œuvre en est desnaturelle

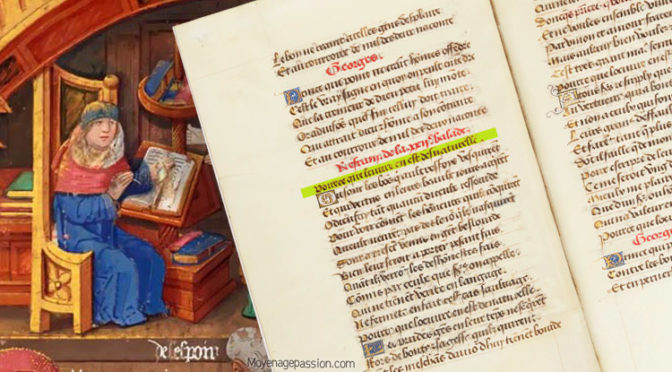

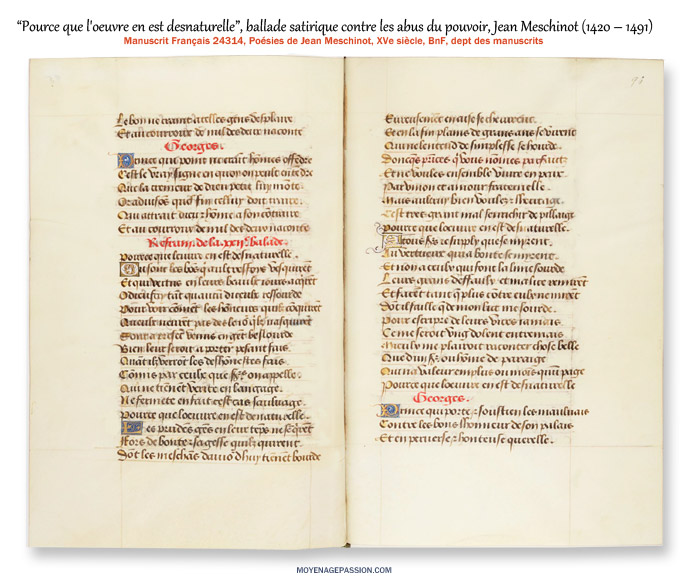

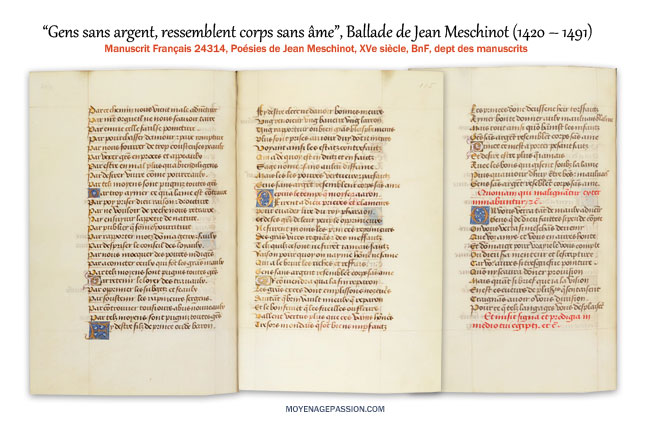

Manuscrit médiéval : MS français 24314 BnF

Ouvrages : poésies et œuvres de Jean MESCHINOT , édition 1493 et édition 1522.

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous repartons en direction de la Bretagne médiévale, non point celle du roman arthurien et de sa « matière de Bretaigne » mais celle, politique et satirique du poète et soldat Jehan Meschinot.

Nous sommes au cœur du XVe siècle, dans une France troublée, sous la main de Louis XI. Entre grogne du peuple et révolte des barons, un certain nombre d’auteurs et poètes d’alors gronde contre les abus de la couronne. Ce fut notamment le cas du chroniqueur flamand Georges Chastelain, officiant à la maison de Bourgogne. A la suite de ce dernier, Jehan Meschinot, lui-même au service des ducs de Bretagne, rédigea 25 ballades satiriques contre le pouvoir central français et son roi. Il se servit notamment du texte « Le Prince » de Georges Chastelain, pour lui emprunter les envois de ses poésies.

On peut retrouver ces 25 ballades médiévales sans concession de Meschinot à la fin de certaines éditions des Lunettes des Princes, ouvrage le plus célèbre de Meschinot, sur les bons usages du pouvoir politique et les exactions de ce dernier. De nature fortement critique, elles pointent donc du doigt les abus que faisait peser le règne de Louis XI sur le peuple d’alors, autant qu’elles entendent souligner la corruption et les vices du souverain. On y retrouve aussi clairement le mépris et la haine qu’inspire alors ce dernier au poète breton.

Pouvoir abusif & valeurs en chute libre

La ballade du jour apparaît comme la 22ème de la série. Cette fois, c’est la dimension contre-nature ou dénaturée du pouvoir que Meschinot met en exergue. En opposant l’héritage des bons et vertueux princes du passé, il dénonce une « valeur » des puissants et des gens de pouvoir en chute libre.

Menteurs, corrompus, convoiteux, à l’inverse de ceux qui les ont précédés, ces nouveaux seigneurs que voit œuvrer Meschinot lui apparaissent comme sans foi ni loi, ne pensant qu’à piller et guerroyer entre eux. Fats et imbus d’eux-mêmes, ils s’autoproclament « parfaits ». Pourtant pour l’auteur médiéval, le verdict est sans appel : ils ne sont même pas les ombres ou les reflets des pères de passé, mais bien plutôt des antithèses grossières et contrefaites.

Entre les lignes de cette ballade, on trouvera encore l’idée d’une classe de lourdauds, héritiers du pouvoir et qui ne recherchent que ses avantages. Pour le poète breton, cette classe s’oppose, là aussi, clairement aux vertueux anciens qui eurent à conquérir les honneurs par leurs actes et ne les possédaient pas à la naissance. Pour finir, le poète exhortera tout de même ces pâles copies de pouvoir, criblées de vices et qui n’ont de seigneurs que le nom, à se retourner en arrière, en formant l’espoir qu’ils y trouvent quelque inspiration auprès de l’exemplarité des grands du passé, Au passage, il pourra ainsi se consacrer à des choses plus agréables à écrire que ces diatribes que la médiocrité des gens de pouvoir le force à coucher sur papier.

Aux sources anciennes de cette poésie

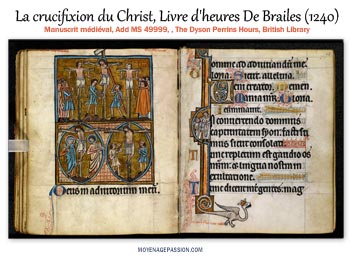

Vous pourrez retrouver cette ballade dans le manuscrit Français 24314 de la BnF. Cet ouvrage médiéval qui contient l’œuvre de Jean Meschinot est en libre consultation sur Gallica.fr. Nous concernant, pour la retranscription de la ballade du jour, nous nous sommes appuyés sur deux éditions différentes des Lunettes des princes : celle de 1522 de Nicole Vostre et une autre datée de 1493, imprimée à Nantes.

Si le sujet vous intéresse et en fouillant un peu, vous pourrez également débusquer un certain nombre d’éditions modernes contenant les Lunettes des Princes de Meschinot , suivies de ses 25 ballades contre Louis XI. Certains ouvrages ont été édités, ces dernières années, 0qui les proposent. Attention toutefois, toutes les éditions du marché ne les contiennent pas. Aussi, si vous décidez d’acquérir Les lunettes des princes assurez-vous que ces poésies de l’auteur breton s’y trouvent ; il serait dommage de passer à côté.

Pour ceux que l’œuvre en est desnaturelle

Une ballade satirique de Meschinot

NB : bien qu’en apparence assez proche du français actuel, le moyen français de Meschinot peut réserver quelques difficultés. Nous vous fournissons donc quelques clefs de vocabulaire pour mieux le saisir.

Ou sont les bons qui aultrefois vesquirent

Et qui vertus en leur beaulx jours acquirent

O dieu, fay tant qu’aulcun d’iceulx ressourde

Pour voir comment les honneurs qu’ils conquirent,

Qu’eulx n’eurent pas, dès le jour que nasquirent,

Sont a présent venus en gent beslourde (grossiers, lourdauds).

Bien leur seroit a porter pesant fais,

Quand ils verroient les deshonnestes fais

Commis par ceulx que seigneurs on appelle,

Qui ne tiennent vérité en langage

Ne fermeté en faict : c’est cas saulvage

Pour ce que l’œuvre en est desnaturelle (dénaturée, contre-nature).

Les prudes (probes, sages) gens en leur temps ne s’enquirent

Fors de bonté et sagesse qu’ils quirent (quérir)

Dont les meschans d’aujourd’hui tiennent bourde (considèrent sottise).

Eureusement en aise se chevirent (s’exécuter, s’en acquitter),

Et, a la fin, plains de grans ans se virent :

Qui ne l’entend, de simplesse (simplicité), se hourde (se pare, se drappe)

Doncques prince qui vous nommez parfaicts

Et ne voulez ensemble vivre en paix

Par union et amour fraternelle

Mais l’autruy bien voulez et l’heritage

C’est tres grant mal s’enrichir de pillage,

Pource que l’oeuvre en est desnaturelle.

A tous seigneurs je supply que se mirent (mirer)

Aux vertueux qui, a bonté, se mirent (mettre)

Et non a ceulx qui font la lime sourde (ignorent sournoisement).

Leurs grans deffaulx et malice remirent

Et facent tant que plus contre eulx ne m’irent (me mette en colère)

Dont il faille que de mon lit ne sourde (ne me lève, sorte)

Pour escrire de leurs vices jamais

Ce me seroit ung dolent entremais (un divertissement douloureux).

Mieux me plairoit raconter chose belle

Que d’un seigneur ou homme de parage (de noble naissance)

Qui n’a valeur emplus ou moins qu’ung page

Pource que l’oeuvre en est desnaturelle.

Prince qui porte et soustient les maulvais

Contre les bons, l’honneur de son palais

Et en perverse et honteuse querelle

Celui conduyt un criminel ouvrage

Qui amatist (abattre, flétrir) main noble et hault courage

Pource que l’oeuvre en est desnaturelle.

Pardon encore de ce rapprochement mais, en la relisant dans le contexte social et politique actuel troublé, cette ballade ne nous semble guère avoir vieilli. Par delà son contexte historique et comme toute bonne poésie morale, elle résonne de la trahison des puissants sur leur peuple et des exactions politiques qui, des temps les plus reculés jusqu’aux plus récents, ont porté le visage de la tyrannie, de la corruption et de l’oppression.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

NB : en tête d’article, vous trouverez les pages du manuscrit médiéval Ms Français 24314 de la BnF, correspondant à la ballade du jour, ainsi que la belle enluminure de l’auteur qui trône au début de cet ouvrage du XVe siècle.