Période : Moyen Âge central, XIIe siècle, modernité

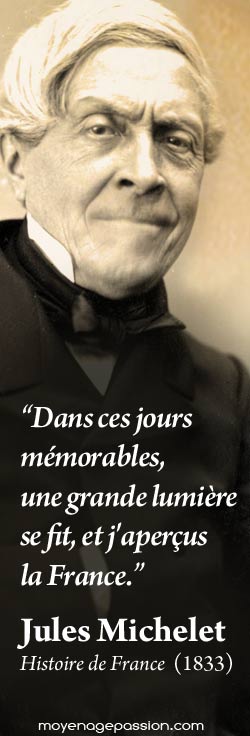

Auteur : Jules Michelet

Ouvrage : Histoire de France – 1833

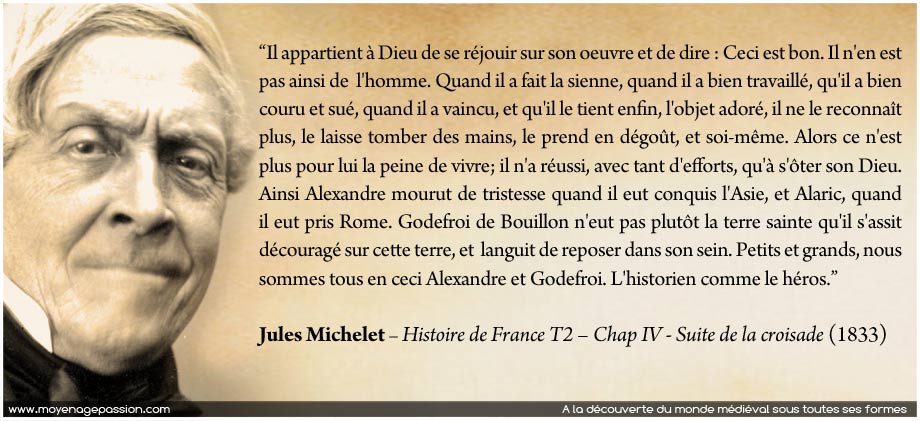

“Il appartient à Dieu de se réjouir sur son œuvre et de dire : Ceci est bon. Il n’en est pas ainsi de l’homme. Quand il a fait la sienne, quand il a bien travaillé, qu’il a bien couru et sué, quand il a vaincu, et qu’il le tient enfin, l’objet adoré, il ne le reconnaît plus, le laisse tomber des mains, le prend en dégoût, et soi-même. Alors ce n’est plus pour lui la peine de vivre ; il n’a réussi, avec tant d’efforts, qu’à s’ôter son Dieu. Ainsi Alexandre mourut de tristesse quand il eut conquis l’Asie, et Alaric, quand il eut pris Rome. Godefroi de Bouillon n’eut pas plutôt la terre sainte qu’il s’assit découragé sur cette terre, et languit de reposer dans son sein. Petits et grands, nous sommes tous en ceci Alexandre et Godefroi. L’historien comme le héros.”

Jules Michelet – Histoire de France T2 – Suite de la croisade (1833)

Bonjour à tous,

Nous ne sommes pas les premiers à chanter les louanges littéraires de Jules Michelet. Face à ses parutions et notamment celle-ci, même ses nombreux détracteurs n’ont eu d’autres choix que de s’incliner sur ces aspects. De fait, qui est sensible à la langue française et aux qualités de plume ne pourra que tomber sous le charme. Nous sommes face à un grand auteur. On a même souligné ce talent chez lui au risque d’éclipser, parfois son érudition au sujet de l’Histoire elle-même. « L’auteur de l’Histoire de France écrirait-il trop bien pour être honnête ? » se demandait le journaliste Jérôme Gautheret dans un article du Monde de 2008, en saluant au passage la réédition de cette oeuvre de Michelet (l’Histoire de France de Michelet enfin réédité). La formule est triviale, mais elle résume assez bien l’idée.

Un Roman national :

l’Histoire à l’aulne de Michelet

Plus qu’avoir simplement écrit une histoire de France, Michelet l’a forgé sur son enclume comme un artisan. Avec son cœur, sa fougue et le feu de ses convictions, il y a fait entrer ses vérités, La patine qui en résulte n’a pas été et n’est toujours pas du goût de tous. Elle a toujours fait polémique. Revisitée à la lumière de l’histoire actuelle, elle emporte aussi quelques inexactitudes. Bien sûr, son objectivité et ses prises de positions fortes ont été largement questionnées. On ira même jusqu’à le traiter d’imposteur. Entre toutes les critiques qui suivront, on finira par lui reprocher, de manière presque consensuelle, d’avoir été à l’origine d’une Histoire de la France romancée et même romanesque et idéalisée : un « roman national » que les temps suivants se chargeraient bientôt de mettre copieusement à bas.

« Cette œuvre mémorable, d’environ quarante ans, fut conçue d’un moment, de l’éclair de Juillet. Dans ces jours mémorables, une grande lumière se fit, et j’aperçus la France. »

Jules Michelet – Histoire de France – préface de 1869

Le souffle lyrique de Michelet

Quoiqu’il en soit, si l’idéologie n’est évidemment pas absente des ouvrages de Michelet et si son roman national a essuyé, depuis, de sérieux contre pieds, il demeure évident que personne ne pourra priver l’homme de son talent. A près de 200 ans des premiers tomes de son Histoire de France, un puissant souffle lyrique traverse encore cette oeuvre de part en part. Toute proportion gardée, c’est un peu comme si une certaine culture antique et médiévale de la chronique historique venait prendre le pas, par endroits, sur un style plus neutre et encyclopédique qu’on pourrait attendre, de nos jours, d’un projet de cette ambition. Nous sommes face, ici, à une Histoire qui se raconte avec élan et qui résonne comme autant d’histoires imbriquées. L’historien y assume pleinement la place de véritable auteur et, se faisant, il se double aussi d’un « (hi)story teller », un conteur.

Une tradition lyrique en histoire

Nous ne ferons pas ici l’historiographie d’une certaine tradition lyrique et littéraire en Histoire. Elle ne débute pas avec Michelet. Elle ne s’arrêtera pas avec lui. Une fois les éléments bien posés d’une méthodologie historique, elle se poursuivra même, jusqu’à nous, dans une proportion variable (et un attachement inégal), en fonction de la sensibilité de chaque historien. Sous le poids de l’académie ou d’une certaine épistémologie, s’il fallait poser la question : « l’Histoire devrait-elle ennuyeuse pour être sérieuse ? » La réponse serait, à coup sûr, non. Au risque de quelquefois diluer la vérité dans ses effets (à quoi vigilance commande) la discipline subit aussi les exigences (pédagogiques ou passionnées) de sa propre transmission.

Entre passion et transmission

Pour apporter de l’eau au moulin de cette histoire attachée au style qui entend s’ouvrir à l’autre, en soignant sa plume et ses effets, on pourra encore évoquer, plus proche de nous, certaines pages de Georges Duby ou de manière plus parlante encore, certains extraits de son « Temps des Cathédrales » (papier ou télévisuel). Chez lui comme chez Michelet ou bien d’autres, on retrouvera, dans ce souffle lyrique d’une histoire qui s’enflamme, une volonté d’entraîner dans ses plus belles envolées, l’intérêt pour le passé autant que la passion pour l’histoire. De son côté, le lecteur ou l’auditeur ne pourra que s’en délecter, même s’il ne devra pas, pour autant, désarmer son sens critique. Peut-être même devra-t-il, l’exercer plus encore ; la beauté d’un effet de style ou la plus belle des anecdotes ne devraient jamais faire perdre de vue totalement la complexité des faits et toutes leurs nuances.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

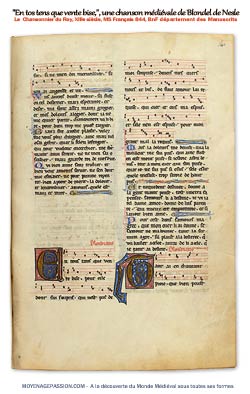

u coeur du XIIe siècle, à l’unisson des premiers trouvères, Blondel de Nesle chante la courtoisie en tout temps. Dans ce nouvel échantillon de sa poésie, il nous entraînera, en effet, loin du « renouvel » printanier, au cœur de la saison froide et sous le souffle du vent. Pour le reste : souffrance, affres du doute et douleur du rejet, un bon nombre d’ingrédients habituels de la lyrique courtoise seront au rendez-vous pour accorder l’humeur du trouvère avec ce climat hostile. On y trouvera aussi la dimension sociale ascendante qui traverse, plus souvent qu’à son tour, l’amour courtois ; le poète nous l’affirmera, la dame visée par sa flamme est de meilleure lignage et de plus haute condition que lui.

u coeur du XIIe siècle, à l’unisson des premiers trouvères, Blondel de Nesle chante la courtoisie en tout temps. Dans ce nouvel échantillon de sa poésie, il nous entraînera, en effet, loin du « renouvel » printanier, au cœur de la saison froide et sous le souffle du vent. Pour le reste : souffrance, affres du doute et douleur du rejet, un bon nombre d’ingrédients habituels de la lyrique courtoise seront au rendez-vous pour accorder l’humeur du trouvère avec ce climat hostile. On y trouvera aussi la dimension sociale ascendante qui traverse, plus souvent qu’à son tour, l’amour courtois ; le poète nous l’affirmera, la dame visée par sa flamme est de meilleure lignage et de plus haute condition que lui.

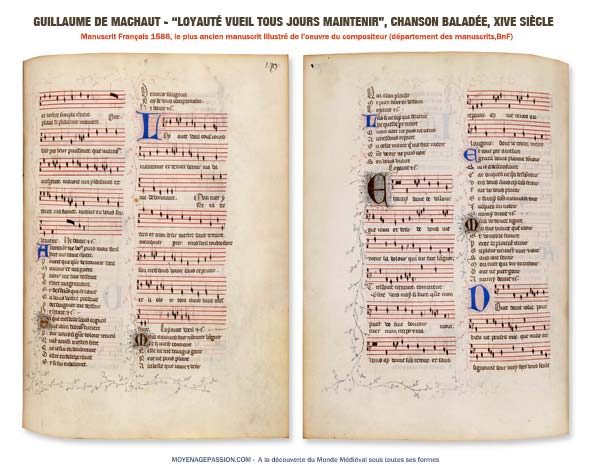

ous partons, aujourd’hui, du côté des « trouvères » ou même plutôt d’un maître de musique et compositeur du XIVe siècle. Tribut sera fait au talent musical de Guillaume de Machaut et à sa maîtrise parfaite de la lyrique courtoise.

ous partons, aujourd’hui, du côté des « trouvères » ou même plutôt d’un maître de musique et compositeur du XIVe siècle. Tribut sera fait au talent musical de Guillaume de Machaut et à sa maîtrise parfaite de la lyrique courtoise.