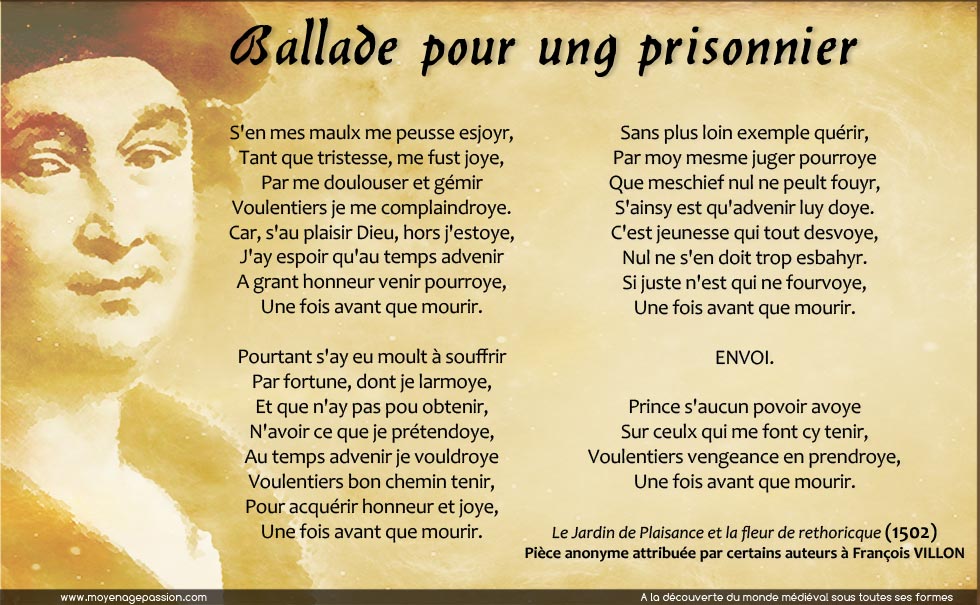

Auteur : anonyme, attribuée à François Villon (1431-?1463)

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle.

Titre : « Ballade pour ung prisonnier »

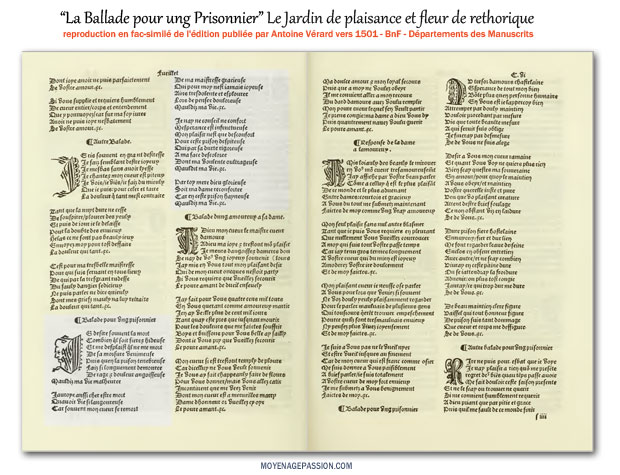

Ouvrage : Jardin de plaisance et fleur de rethoricque, A Vérard (1502). François Villon, sa vie et ses oeuvres, Antoine Campaux (1859)

Bonjour à tous

Manuscrits, attributions et zones d’ombre

Corollaire de ces travaux variées, mais aussi de la découverte de nouvelles sources, on se pose alors souvent la question d’élargir, ou même quelquefois de restreindre, le corpus des nombreux auteurs médiévaux auxquels on fait face. D’un expert à l’autre, la taille des œuvres prend ainsi plus ou moins « d’élasticité », suivant qu’on en ajoute ou qu’on en retranche des pièces, en accord avec les manuscrits anciens ou même, parfois, contre eux.

Ajoutons que cet anonymat des pièces n’est pas que l’apanage des codex du Moyen Âge central et de ses siècles les plus reculés. Entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, on verra, en effet, émerger un certain nombre de recueils, fascicules ou compilations de poésies qui ne mentionneront pas leurs auteurs d’emprunt (La récréation et passe temps des tristes, Fleur de poésie françoyse, etc…). Un peu plus tard, ce phénomène sera même favorisé par l’apparition de l’imprimerie. En recroisant avec d’autres sources historiques, on parviendra alors à réattribuer certaines de ces pièces à leurs auteurs mais d’autres demeureront anonymes et, là encore, on sera tenté, quelquefois, d’y voir l’empreinte d’un poète connu et, à défaut, d’éventuels copieurs ou disciples.

Le corpus de François Villon

Concernant cette « élasticité » des corpus, à l’image d’autres poètes du Moyen Âge, François Villon n’y fera pas exception. La notion d’auteur étant peu fixée durant la période médiévale, et la copie considérée comme un exercice littéraire louable, on peut alors légitimement supposer que le poète a pu faire des émules. Bien sûr, il en va aussi des grands auteurs médiévaux un peu comme les grands peintres : on est toujours, à l’affût et même désireux, de découvrir une pièce nouvelle.

Comme Villon est un auteur du Moyen Âge tardif et donc assez récent, on lui connait, depuis longtemps, une œuvre assez bordée. Dès après sa mort et plus encore après l’invention de l’imprimerie, son legs a aussi fait l’objet de maintes rééditions. Pourtant, depuis le milieu du XVIIIe siècle, un ouvrage est déjà venu semer le doute sur le corpus réel de notre poète médiéval.

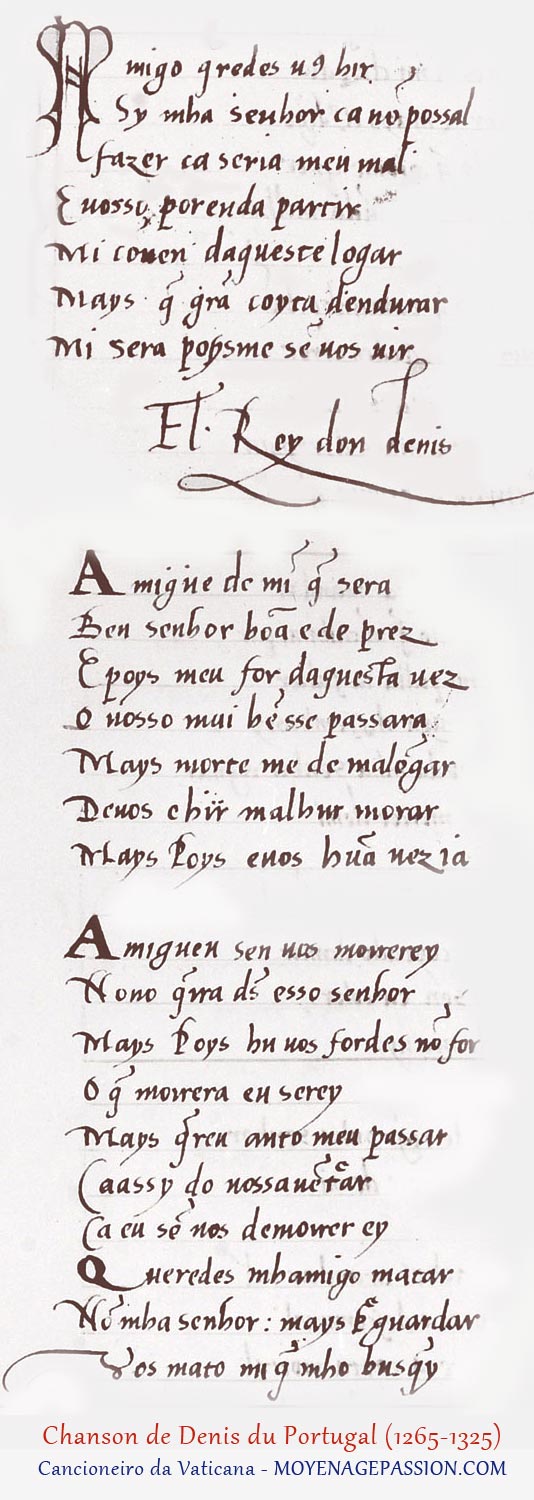

Les travaux de Nicolas Lenglet Du fresnoy

Signé de la main de Nicolas Lenglet Du Fresnoy, le MS Paris Arsenal 2948 est un essai inachevé sur l’œuvre de Villon qui élargit, notablement le nombre de pièces pouvant lui être attribuées. Pour étayer ses propos, Lenglet s’appuie sur plusieurs sources, dont une qui nous intéresse particulièrement ici. Il s’agit d’un ouvrage daté du tout début du XVIe siècle et ayant pour titre « Le jardin de plaisance et fleur de rethoricque » (Ms Rothschild 2799).

On trouve, dans ce manuscrit très fourni, certaines pièces que d’autres sources historiques attribuent, par ailleurs, clairement à Villon ; à leur côté, se tiennent d’autres poésies, inédites, demeurées sans auteur, mais qui évoquent suffisamment le style ou la vie de Villon pour que Lenglet Du Fresnoy soit tenté de les rapprocher de ce dernier.

Un aparté sur l’attribution de l’œuvre :

Lenglet Du Fresnoy éclispé par La Monnoye

Pour en dire un mot, sur la question des attributions, l’affaire prend un tour assez cocasse, mais cette fois-ci, du point de vue de l’oeuvre sur l’oeuvre. En effet, une erreur fut faite au XIXe siècle, vraisemblablement par Pierre Jannet : dans ses Œuvres complètes de François Villon (1867), ce dernier attribua les travaux de Lenglet Du Fresnoy à Bernard de la Monnoye et cette erreur a perduré jusqu’à nous. Elle continue même d’être faite régulièrement et on doit à Robert D Peckham de s’être évertué à la déconstruire. Voir Villon Unsung : the Unfinished Edition of Nicolas Lenglet Du Fresnoy, Robert D Peckham, tiré de Breakthrough: Essays and Vignettes in Honor of John A. Rassias, 2007, ed. Melvin B. Yoken. Voir également Le Bulletin de la Société François Villon numéro 31.

Quoiqu’il en soit, pour revenir à nos moutons, autour des années 1742-1744, Nicolas Lenglet Du Fresnoy avait extrait du Jardin de plaisance et fleur de rethoricque de nombreuses pièces, en les attribuant à notre auteur médiéval, au risque même de le faire un peu trop largement. Ce sera, en tout cas, l’avis de certains biographes postérieurs de Villon dont notamment Jean-Henri-Romain Prompsault, au début du XIXe siècle. S’il ne suivra pas son prédécesseur sur toute la ligne, ce dernier conserva, tout de même, une partie des pièces retenues par Lenglet dans ses Œuvres de maistre François Villon, corrigées et augmentées d’après plusieurs manuscrits qui n’étoient pas connues (1835).

Antoine Campaux sur les pas de Lenglet

Vingt-cinq ans après Prompsault, dans son ouvrage François Villon, sa vie et ses œuvres (1859), l’historien et écrivain Antoine Campaux reprendra d’assez près les conclusions de Lenglet sur certaines pièces du Jardin de Plaisance et Fleur de Rhétorique et leur attribution possible à Villon. Voici ce qu’il en dira :

« Plusieurs de ces pièces semblent se rapporter, de la façon la moins équivoque, aux circonstances les plus caractéristiques de la vie du poète, comme à ses amours, à sa prison, à son exil, à sa misère, à son humeur. Quelques-unes présentent, avec certains huitains du Petit et particulièrement du Grand- Testament, des rapports si étroits et parfois même des ressemblances si grandes de fond et de forme ; l’accent enfin de Villon y éclate tellement, que c’est, du moins pour nous, à s’y méprendre. (…) Nous sommes donc persuadés avec Lenglet, qu’un grand nombre de pièces de cette compilation ne peut être que de Villon, ou tout au moins de son école. Elles en ont à nos yeux la marque, et entre autres la

Pour information, si cet ouvrage vous intéresse, il a été réédité par Hardpress Publishing. Vous pouvez le trouver au lien suivant : François Villon, Sa Vie Et Ses Oeuvres.

L’École de Villon selon Campaux

Bien que largement convaincu de la paternité villonesque d’une majorité des pièces retenues, Campaux prendra la précaution de les rattacher à une « école de Villon », en soumettant la question de leur attribution à la sagacité du lecteur ; à quelques exceptions près, ses commentaires, insérés entre chaque pièce, ne laisseront pourtant guère d’équivoque sur ses propres convictions.

Aujourd’hui, parmi tous les poésies citées par Campaux, nous avons choisi de vous présenter celle intitulée « Ballade pour ung prisonnier ». Voici ce qu’il nous en disait : « Cette pièce est certainement de Villon, du temps qu’il était dans le cachot de Meung. J’y entends et reconnais les plaintes, les remords, les excuses, les projets de changements de vie, et il faut le dire aussi, les sentiments de vengeance de la première partie du Grand-Testament. »

Nous vous laisserons en juger mais il est vrai qu’à la lecture, on comprend aisément le trouble du médiéviste. Depuis lors, aucun expert n’a pu trancher définitivement sur la question de cette attribution et à date, on n’a trouvé cette pièce dans aucun autre manuscrit d’époque.

Ballade pour ung prisonnier

S’en mes maulx me peusse esjoyr,

Tant que tristesse, me fust joye,

Par me doulouser et gémir

Voulentiers je me complaindroye.

Car, s’au plaisir Dieu, hors j’estoye,

J’ay espoir qu’au temps advenir

A grant honneur venir pourroye,

Une fois avant que mourir.

Pourtant s’ay eu moult à souffrir

Par fortune, dont je larmoye,

Et que n’ay pas pou obtenir,

N’avoir ce que je prétendoye,

Au temps advenir je vouldroye

Voulentiers bon chemin tenir,

Pour acquérir honneur et joye,

Une fois avant que mourir.

Sans plus loin exemple quérir,

Par moy mesme juger pourroye

Que meschief nul ne peult fouyr,

S’ainsy est qu’advenir luy doye.

C’est jeunesse qui tout desvoye,

Nul ne s’en doit trop esbahyr.

Si juste n’est qui ne fourvoye,

Une fois avant que mourir.

ENVOI.

Prince s’aucun povoir avoye

Sur ceulx qui me font cy tenir,

Voulentiers vengeance en prendroye,

Une fois avant que mourir.

Une belle journée à tous.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ces formes.

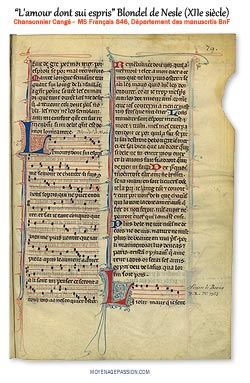

ujourd’hui, nous vous proposons de nous suivre jusqu’aux abords du XIIe siècle, au temps du Moyen Âge des trouvères et avec l’un des plus célèbres d’entre eux : Blondel de Nesle, noble chevalier croisé, devenu héros de légende et grand compagnon, dit-on aussi, de Richard Cœur de Lion.

ujourd’hui, nous vous proposons de nous suivre jusqu’aux abords du XIIe siècle, au temps du Moyen Âge des trouvères et avec l’un des plus célèbres d’entre eux : Blondel de Nesle, noble chevalier croisé, devenu héros de légende et grand compagnon, dit-on aussi, de Richard Cœur de Lion.

Sujet : troubadour, lyrique courtoise, galaïco-portugais, poésie, chansons médiévales, cantigas de amor, galicien-portugais, musique médiévale

Sujet : troubadour, lyrique courtoise, galaïco-portugais, poésie, chansons médiévales, cantigas de amor, galicien-portugais, musique médiévale