Sujet : poésie réaliste, littérature médiévale, poète médiéval, poète bourguignon, Bourgogne médiévale, vieillesse.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Michault (ou Michaut) le Caron, dit Taillevent ( 1390/1395 – 1448/1458)

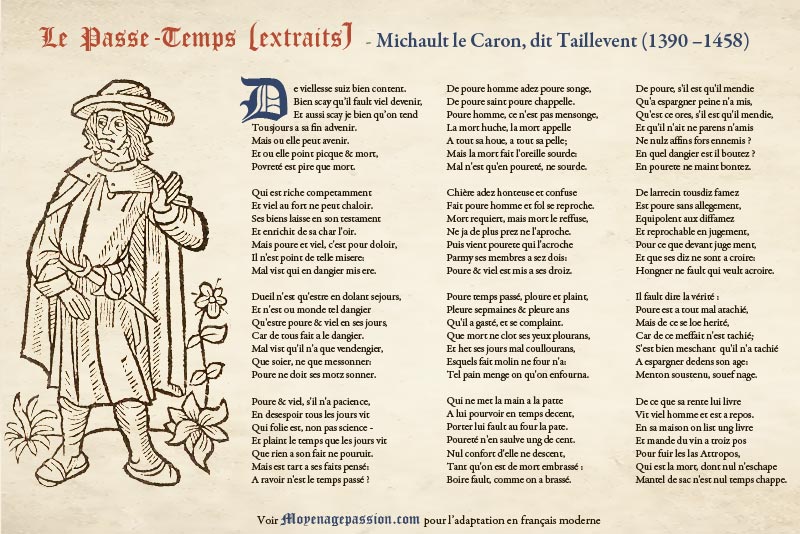

Titre : Le passe-temps

Bonjour à tous,

ous vous invitons, aujourd’hui, à un nouveau voyage vers les rives du Moyen Âge tardif. Ce sera l’occasion de retrouver les beaux talents de plume de Michault le Caron dit Taillevent. Au XVe siècle, ce poète et acteur à la cour de Bourgogne laisse une œuvre plutôt fournie dans laquelle se distingue, particulièrement, son « Passe-temps ». C’est de ce joli poème de quatre-vingt huit septains dont nous poursuivrons ici l’étude. Du point de vue de la langue, nous nous situons donc dans le moyen français.

Souvent confondu avec un autre Michault – Pierre Michault, l’auteur de la Danse aux Aveugles (*) – il semble que notre poète du jour n’ait pas connu une destinée posthume à la hauteur de ses talents d’écriture. Loin de la renommée d’un Rutebeuf ou d’un Villon, le Passe-Temps de Michault le Caron a pourtant des qualités qui devrait lui réserver une belle place dans certaines anthologies de poésie médiévale de langue française. Au début du XXe siècle, Pierre Champion ne s’y est pas trompé qui lui fit une belle place dans son Histoire poétique du XVe siècle (Edition Honoré Champion, 1923).

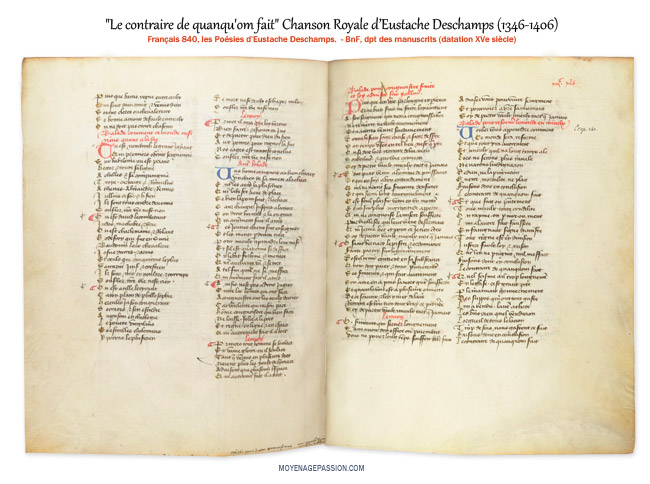

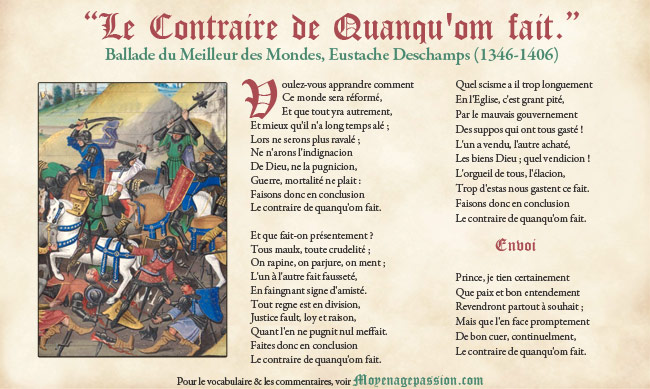

Vieillir au Moyen Âge

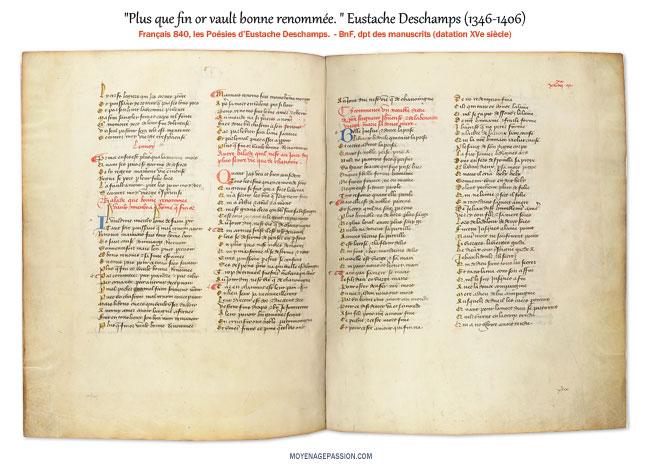

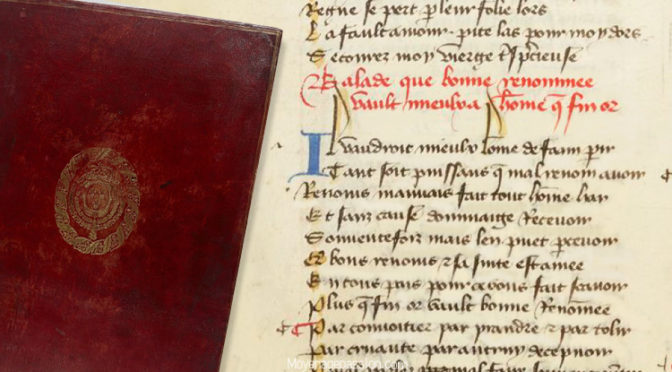

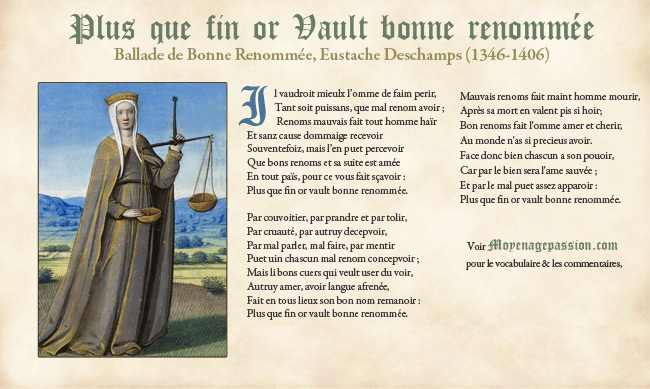

Dans les courants du Moyen Âge central à tardif, les auteurs médiévaux n’ont pas manqué d’aborder le thème de la vieillesse. Peu avant Michault Taillevent et pour n’en citer qu’un, on pense notamment à Eustache Deschamps qui s’est souvent plaint de l’hiver de sa vie, quitte à se tourner quelquefois même en dérision (voir par exemple, « Pardonnez-moi car je m’en vois en Blobes » ou « Toute maladie me nuit« ). Problèmes de santé, ostracisation sociale, déboires économiques, mais encore misère psychologique, Eustache n’a pas tari de détails au moment d’exprimer les misères de l’âge.

Quelques temps après lui, le texte de Michault Taillevent résonne comme un témoignage poignant sur les outrages de l’âge mais aussi sur la nostalgie du temps passé. Vieillesse et pauvreté ne font pas bon ménage. Sous la plume de l’auteur du XVe siècle, l’infortuné tombé dans cette double condition se trouve accablé de tous les maux. La nostalgie et la misère ne suffisent pas. Il faut encore que la justice et la rumeur l’accablent en le traitant pis que larron. Solitude, difficultés, stigmatisation, la vieillesse se pose donc aussi comme l’histoire d’une marginalisation.

Un joli Passe-temps sur le fond et la forme

Bien sûr, il n’est pas question de faire de ce poème médiéval de Taillevent, un archétype de la vieillesse au Moyen Âge. D’abord, nous n’en avons pas les moyens dans le cadre de cet article et ce serait encore sans compter sur les disparités du Moyen Âge au long de ses 1000 ans d’histoire.

Ensuite, même en restant focalisé sur le XVe siècle, on imagine bien qu’un petit paysan dauphinois, un riche bourgeois des villes ou encore un abbé cistercien n’étaient pas égaux face aux vicissitudes de l’âge. Rentes et possessions, présence d’un entourage ou d’une communauté monastique, réalité de l’espérance de vie, tout cela devait atermoyer, dans certains contextes au moins, les difficultés économiques venues s’ajouter au reste (**) . Gardons nous donc de généraliser même si, en matière de lutte contre l’adversité, le cas de Taillevent est loin d’être isolé (***).

Témoignage nostalgique sur le temps qui passe, récit d’une déroute, le Passe-Temps de Michault est l’histoire d’un homme, comme on en imagine de nombreux autres au Moyen Âge. Il n’a pu mettre suffisamment de subsides de côté et il lutte pour survivre durant ses vieux jours. Socialement favorisé durant sa vie active – il a servi les plus grands princes à la cour de Bourgogne – , il n’a pourtant rien pu thésauriser et le temps lui a filé entre les doigts. A l’hiver de sa vie, l’acteur, amuseur et poète de cour devient un peu la cigale de la fable.

Sur la forme, Michault fait ici largement étal de sa virtuosité et de son aptitude à jouer sur les mots. Cependant, on aurait tort de réduire son Passe-temps à un bel exercice de style. Le rythme de ses vers, ses effets littéraires, comme ses fins de strophes en manière de proverbe n’enlèvent rien à l’émotion et l’empathie qu’il suscite. Pour cette double raison, ce texte médiéval reste incontournable de notre point de vue. Sur le plan poétique c’est une réussite, mais c’est aussi un riche témoignage sur le thème de la vieillesse et de la pauvreté au Moyen Âge tardif.

Aux sources du Passe-temps de Michault

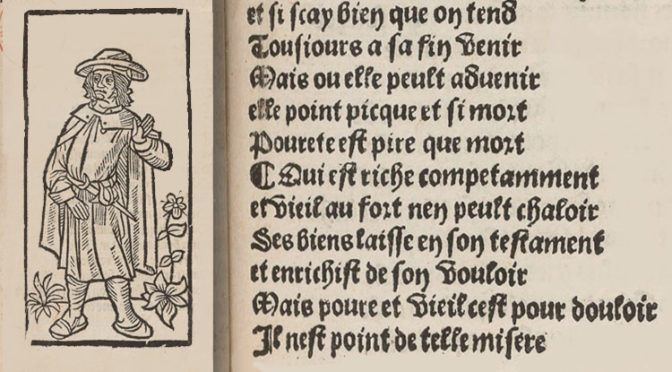

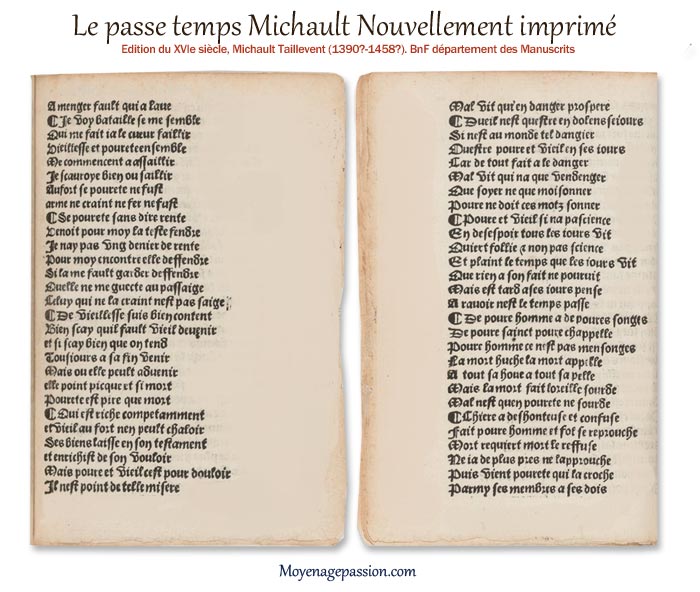

On peut retrouver cette poésie de Michault dans un nombre important de manuscrits des XVe, XVIe siècles. Vous pouvez consulter Arlima à ce sujet. Révolution Gutenberg oblige, on retrouve également un certain nombre d’éditions imprimées de l’ouvrage.

Au vue du nombre de manuscrits et d’éditions en présence, il est indéniable que le Passe-temps de Michault a connu un beau succès en son temps. Il a également été cité en référence par d’autres auteurs d’époque, ce qui atteste encore de sa résonnance. Le site Gallica vous propose trois éditions imprimées différentes, en voici une datée du XVIe siècle.

Le passe-temps Michault, extraits 4 :

« Tel pain menge on qu’on enfourna«

Nous reprenons donc nos extraits du Passe-temps de Michault Taillevent où nous les avions laissés. Vous pourrez retrouver les extraits précédents aux liens suivants, si toutefois vous les aviez manqués :

NB : entre tournures spécifiques, vocabulaires, et faux-amis, le moyen français de Michault peut poser quelques difficultés. Aussi, nous vous donnons à l’habitude quelques clefs de traduction.

De viellesse suiz bien content.

Bien scay qu’il fault viel devenir,

Et aussi scay je bien qu’on tend

Tousjours a sa fin advenir.

Mais ou elle peut avenir.

Et ou elle point picque & mort,

Povreté est pire que mort.

Qui est riche competamment (suffisamment)

Et viel au fort (en somme) ne peut chaloir (n’a pas à s’inquiéter).

Ses biens laisse en son testament

Et enrichit de sa char l’oir (hoir, héritier).

Mais poure (pauvre) et viel, c’est pour doloir (souffrir),

Il n’est point de telle misere:

Mal vist qui en dangier mis ere.

Dueil n’est qu’estre en dolant sejours,

Et n’est ou monde tel dangier (tort, difficulté)

Qu’estre poure & viel en ses jours,

Car de tous fait a le dangier.

Mal vist qu’il n’a que vendengier,

Que soier (seër, couper, faucher), ne que messonner :

Poure ne doit ses motz sonner (ne doit dire mot).

Poure & viel, s’il n’a pacience,

En desespoir tous les jours vit

Qui folie est, non pas science –

Et plaint le temps que les jours vit

Que rien a son fait ne pouruit.

Mais est tart (il est trop tard) a ses faits (variante : jours) pensé:

A ravoir (en arrière, à rebours) n’est le temps passé ?

De poure homme adez (toujours) poure songe,

De poure saint poure chappelle.

Poure homme, ce n’est pas mensonge,

La mort huche (huchier, appelle à grand cris), la mort appelle

A tout sa houe, a tout sa pelle;

Mais la mort fait l’oreille sourde:

Mal n’est qu’en poureté, ne sourde (1) .

Chière adez (la mine toujours) honteuse et confuse

Fait poure homme et fol se reproche.

Mort requiert, mais mort le reffuse,

Ne ja de plus prez ne l’aproche.

Puis vient poureté qui l’acroche

Parmy ses membres, a sez dois :

Poure & viel est mis a ses droiz.

Poure temps passé, ploure et plaint,

Pleure sepmaines & pleure temps (ans)

Qu’il a gasté, et se complaint.

Que mort ne clot ses yeux plourans,

Et het (hait) ses jours mal coullourans,

Esquels fait molin ne four n’a:

Tel pain menge on qu’on enfourna (2).

Qui ne met la main a la patte

A lui pourvoir en temps decent,

Porter lui fault au four la pate.

Poureté n’en saulve ung de cent.

Nul confort d’elle ne descent,

Tant qu’on est de mort embrassé :

Boire fault, comme on a brassé.

De poure, s’il est qu’il mendie

Qu’a espargner peine n’a mis,

Qu’est ce ores, s’il est qu’il mendie,

Et qu’il n’ait ne parens n’amis

Ne nulz affins fors ennemis ?

En quel dangier est il boutez ?

En poureté ne maint bontez.

De larrecin tousdiz (toujours) famez (accusé)

Est poure sans allegement,

Equipolent (de même que) aux diffamez

Et reprochable en jugement,

Pour ce que devant juge ment,

Et que ses diz ne sont a croire:

Hongner (grogner, gronder) ne fault qui veult acroire (se fier).

Il fault dire la vérité :

Poure est a tout mal atachié (accusé),

Mais de ce se loe herité,

Car de ce meffait n’est tachié;

S’est bien meschant (malheureux) qu’il n’a tachié

A espargner dedens son age:

Menton soustenu, souef nage (douce navigation).(3)

De ce que sa rente lui livre

Vit viel homme et est a repos.

En sa maison on list ung livre

Et mande du vin a troiz pos

Pour fuir les las (funestes, misérables) Attropos, (4)

Qui est la mort, dont nul n’eschape

Mantel de sac n’est nul temps chappe (5)

(1) Mal n’est qu’en poureté, ne sourde : il n’est mal qui ne découle de pauvreté

(2) Tel pain menge on qu’on enfourna : on récolte ce qu’on sème

(3) Menton soustenu, souef nage : celui qui a un appui, navigue tranquillement

(4) Atropos, déesse grec du destin et de la destinée qui peut sceller le sort d’un homme avec son instrument tranchant.

(5) Mantel de sac n’est nul temps chappe : un manteau n’est jamais une cape.

Similitudes stylistiques et thématiques

On notera d’étonnantes similitudes de vocabulaire et même de style entre certaines strophes du jour et un Mystère daté de la fin du XIVe siècle. La pièce, un Miracle de Notre Dame mettait en scène une jeune fille prête à tout pour sauver ses parents de la misère (****). Comme on le voit, la tirade d’introduction jouée par le père de la jeune fille reprend des images et des locutions très proches des thèmes abordés, un plus tard dans le temps, par Taillevent.

Le père :

» Mal n’est qu’en povreté ne sourde.

Povreté est pire que mort.

Fortune à mes clameurs est sourde

Dont malheur trop cruel me mort.

O mort, pourquoy prens-tu remort,

Que tou dard mes maulx si n’asourde

Sans nul resourse ne confort.

Mal n’est qu’en povreté ne sourde.«

Plus loin dans le même mystère, une fille de joie harangue les clients dans la rue avec une chanson qui, là encore, ne manque pas d’évoquer le thème approché par Michault mais aussi une des locutions proverbiales utilisées dans notre extrait du jour :

« Boyre fault comme on la brassé

Hée le temps passé

Ne peult revenir.

Brief le souvenir

Rent mon cœur tout mal et cassé.«

Coïncidence ou clin d’œil de Taillevent à cette pièce ? On sait qu’il avait en charge l’organisation des spectacles à la cour de Bourgogne. Peut-être connaissait-il ce mystère ?

Retrouver la biographie détaillée de Michault le Caron dit Taillevent ici.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

Notes

(*) Il s’agit du Pierre Michault de la Danse des Aveugles. Voir à ce sujet l’article Pierre Michault et Michault Taillevent du médiéviste Arthur Piaget, dans Romania 71, 1889.

(**) Sur les moyens économiques au moment de la vieillesse, la présence d’un entourage et les sollicitudes des jeunes générations à l’égard des séniors, on fera ici un clin d’œil amusé au fabliau « La Housse Partie » du trouvère Bernier. On se souvient de l’histoire de ce riche bourgeois chassé par son fils ingrat et nouvellement marié et réduit à vivre dans la précarité.

(***) Pour approcher plus en détail le sujet de la vieillesse au Moyen Âge, vous pouvez valablement vous reportez aux actes du colloque : « Vieillesse et vieillissement au Moyen Âge » sortis en 2014, aux Presses universitaires de Provence.

(****) Voir Histoire du Théâtre en France : Les Mystères, Louis Petit de Julleville, Paris, Hachette, 1880 (T2 p 169) ou plus directement : Mistere d’une jeune fille laquelle se voulut habandonner a peché, par Lenita Locey et Michael Locey, Edition Droz,1976.