Période : moyen-âge tardif, XIVe siècle

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : « Va à la court, et en use souvent »

Ouvrage : Oeuvres complètes d’Eustache Deschamps, Tome VIII. Marquis de Queux Saint-Hilaire, Gaston Raynaud 1893)

Bonjour à tous,

S’il a effectivement chanté les excès et les artifices de la vie curiale, les valeurs dévoyées et tant d’autres travers de son temps, il a aussi, plus que nul autre avant et après lui, amené la ballade médiévale sur les terrains les plus variés. Grand amateur du procédé de l’accumulation, il y établit souvent de longues listes qui prennent quelquefois des allures de monographie et ravissent les médiévistes

Sur le thème du jour « bonne chère et bons vins », on compte chez lui un nombre important de ballades et poésies à travers lesquelles il nous dévoile sa nature de bon vivant; l’homme apprécie, en effet, les mets de choix dans toute leur grande variété, pourvu qu’ils soient dûment accompagnés de bons vins. Il grincera même des dents quand les tables auxquels il s’assoit ne l’honorent pas assez à son goût ou même quand les usages se perdent (« Li usaiges est faillis ») et que « les meilleurs vins viez et nouveaulx » que l’on offrait autrefois aux baillis et aux juges ont fini par leur passer sous le nez (ballade Des vins que on souloit anciennement présenter aux baillis et juges). Dans un autre registre, l’attention à la nourriture fera encore l’objet chez lui de considérations et de ballades plus hygiénistes et « préventives » (dans l’intention au moins) contre les terribles épidémies de peste.

Nourriture

& satire chez Eustache Deschamps

Que l’on ne s’y trompe pas pourtant, si le thème de la satire n’est pas dans la ballade du jour ce qui saute aux yeux, Eustache Deschamps ne baisse pas toujours la garde quand il parle de nourriture, loin s’en faut. Il se servira même du thème dans un nombre non négligeable de ballades pour moquer certaines coutumes alimentaires de provinces ou pays ou pour se plaindre encore de mauvais séjours passés en terres lointaines. De la même façon, dans ses diatribes contre la cour, il montrera souvent du doigt les excès de gloutonnerie qu’on y trouve. La figure de l’excès de nourriture (amoral, profiteur, glouton, avide, etc …) s’opposera ainsi souvent chez lui à celle d’une consommation plus saine, loin des bruits, des fastes et des pratiques parasites de la cour.

« Le manger chez Eustache Deschamps appartient à la satire. Son attitude vis-à-vis de l’objet de la satire est ironique, moqueuse ou accusatrice, mais parfois aussi très proche de l’invective. »

Susanna Bliggenstorfer Eustache Deschamps & la satire du ventre plein. Banquets et manières de table au Moyen-âge » (1996)

Il demeure décidément difficile pour notre poète d’échapper à sa propre nature, mais pour le coup et pour aujourd’hui au moins, la ballade que nous vous présentons déroge à la règle. Le ton est plutôt léger même si le sujet dont il traite entend faire autorité (on ne se refait pas) : « Faictes Obeissance au vin ». Il y est question de l’importance que l’auteur accorde à la présence du vin à sa table (« manières de table » et non pas excès) et, si elle se situe dans les usages et pas du tout dans la poésie gollardique ou les clins d’oeil « Villonesque » à la Taverne, cette poésie pourrait avoir tout de même tout à fait sa place au début d’un bon repas ou même d’un banquet.

« Faictes obeissance du vin »

dans le moyen-français d’Eustache Deschamps

Ce texte en moyen-français du XIVe siècle ne présente pas de difficultés majeures de compréhension. Une fois n’est pas coutume, les notes de vocabulaire destinées à vous guider sur les quelques points de difficultés sont toutes issues du tome VIII des œuvres complètes d’Eustache Deschamps par le Marquis Queux de Saint-Hilaire et Gaston Raynaud, dans lequel on peut retrouver cette ballade.

Offices des hostelz royaux,

C’est assavoir panneterie,

Cuisine atout voz grans boyaux,

Escurie et la fruiterie,

Fourriere (1) contre qui l’en crie

Pour les logiz souventefois,

Soiez l’un a l’autre courtois;

Mais je vous conseille en la fin,

Pour mieulx attemprer* (rafraîchir) vostre voix

Faictes obeissance au vin.

Car telz offices est tresbiaux

Et ly noms d’eschançonnerie :

Chapons rostiz, boucs ne veaulx

Ne sausses de la sausserie

Sans vin n’est c’une moquerie :

Avoine et foing, poires et nois

Ne logis ne vault .II. tournois

Sans ce hault poete divin,

Bachus, et pour ce que c’est drois,

Faictes obeissance au vin.

On est content pour .II.morsiaux

De pain : s’en boit on mainte fie* (fois)

A ces tasses, voirres, vessiaulx

A l’usance de Normandie.

Sanz vin tout office mandie,

Mais par li a l’en char et poys,

Pain, brouet* (jus, ragoût), avoine et tremoys (blé de mars),

Lumiere, fruit soir et matin,

Buche et charbon : tous les galoys* (les bons vivants)

Faictes obeissance au vin.

L’ENVOY

Chambre aux dernier, gaiges du moys,

Tous offices et ceulz de boys,

Queux, escuiers, li galopin,

Chapellains, nobles gens, bourgoys,

Escuiers, clers, gardez voz loys* (attributions),

Faictes obeissance au vin.

(1) officier de fourrier, officier charger de l’intendance, notamment durant les campagnes militaires et les déplacements.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

NB : L’illustration présente sur le visuel provient d’une toile de Theodoor Rombouts, fabuleux peintre flamand des XVIe et XVIIe siècles.

oici une nouvelle ballade en moyen-français du XIVe siècle, signée de la plume d’Eustache Deschamps. L’auteur du moyen-âge tardif nous y entraîne à nouveau du côté de la poésie satirique, en mettant au banc les artifices de la vie curiale.

oici une nouvelle ballade en moyen-français du XIVe siècle, signée de la plume d’Eustache Deschamps. L’auteur du moyen-âge tardif nous y entraîne à nouveau du côté de la poésie satirique, en mettant au banc les artifices de la vie curiale.

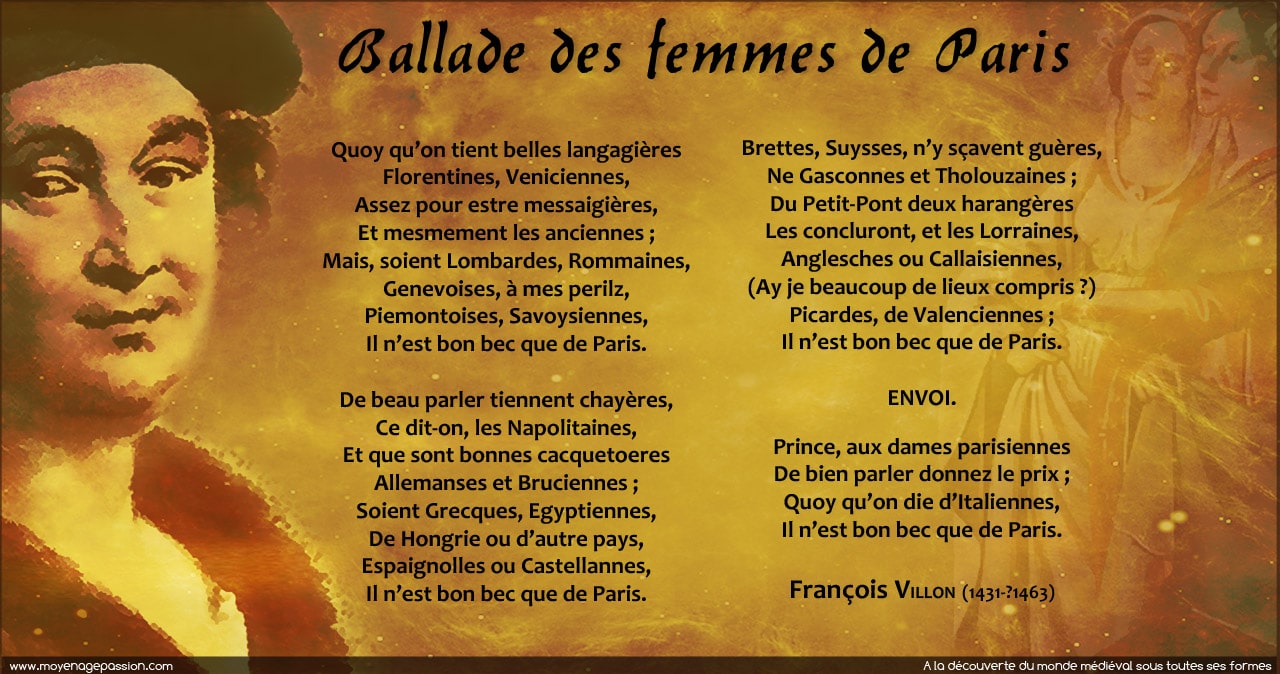

ien que dramatique sur le fond, le Grand testament de François Villon regorge aussi d’humour et de ballades plus légères. Certaines de ces pièces ont sans doute été composées plus avant dans le temps, et ont été réintégrées après coup, dans le fil du Testament, par l’auteur lui-même (sur ce sujet, voir entre autres,

ien que dramatique sur le fond, le Grand testament de François Villon regorge aussi d’humour et de ballades plus légères. Certaines de ces pièces ont sans doute été composées plus avant dans le temps, et ont été réintégrées après coup, dans le fil du Testament, par l’auteur lui-même (sur ce sujet, voir entre autres,  langage de rue : un parler vert et canaille, teinté d’accent, de répartie et de gouaille, comme on le pratiquait alors. Nous en trouverons d’ailleurs la confirmation sous la plume de Pierre Champion, plus loin, dans le même ouvrage :

langage de rue : un parler vert et canaille, teinté d’accent, de répartie et de gouaille, comme on le pratiquait alors. Nous en trouverons d’ailleurs la confirmation sous la plume de Pierre Champion, plus loin, dans le même ouvrage :

ap sur le XIVe siècle avec une nouvelle

ap sur le XIVe siècle avec une nouvelle