Sujet : poésie médiévale, auteur médiéval, moyen-français, manuscrit ancien, poésie, ballade, finance, monnayeurs, banquiers, poésie morale, poésie politique, poésie satirique, satire, convoitise.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : «Nul n’a estat que sur fait de finance.»

Ouvrage : Œuvres inédites d’Eustache Deschamps, T1 Prosper Tarbé (1849).

Bonjour à tous,

os aventures du jour nous entraînent à la découverte d’une nouvelle poésie satirique, signée de la plume d’Eustache Deschamps. Nous sommes donc au Moyen Âge tardif et au XIVe siècle et il y sera question de convoitise, d’appétit d’argent et d’invasion des financiers dans toutes les sphères du pouvoir et de la société.

Les financiers dans les rouages du pouvoir

En suivant le fil des ballades satiriques et politiques d’Eustache Deschamps, le poète médiéval revient, ici, sur le thème du pouvoir, de l’argent et de la convoitise. Il y fait le constat amer d’une certaine éducation et légitimité en recul, celle des clercs lettrés. Les voilà, en effet, rendus sans pouvoir et sans plus d’influence, au profit d’un art qu’il considère comme le « moindre de tous », mais aussi le moins vertueux et le moins sage : celui de la finance.

Nous ne sommes qu’au XIVe siècle et, pourtant, à l’entendre, toutes les portes s’ouvrent déjà devant ceux qui ont fait de la gestion de l’argent, leur profession. Si Eustache critique le pouvoir donné à ceux qui comptent, produisent et manient les écus, en dernier ressort, ce sont bien les princes qu’il vise, ici, car ce sont bien eux qui se prêtent au jeu de la convoitise et privilégient, non sans intérêt, cet entourage plutôt que celui de clercs plus instruits et lettrés.

L’obsession de la finance soulignée par Eustache

En bon moraliste chrétien, ce n’est pas la première fois qu’Eustache Deschamps pointera du doigt l’emprise de la finance et de la convoitise sur la société de son temps. Le thème reviendra, en effet, à plusieurs reprises dans son œuvre abondante. En voici un exemple assez proche de la ballade du jour :

Conseillez moi – De quoi ? – D’avoir chevance,

Et des .VII. ars lequel puet plus valoir

Pour le present, et tost avoir finance.

Tresvoluntiers je te faiz assavoir

Qu’Arismetique est de moult grant pouoir,

Tous les .VII. ars en puissance surmonte

Elle enrrichist, elle giette, elle compte,

Finance fait venir de mainte gent;

Nulz n’a estat se bien ne scet que monte

Compter, getter et mannier.

Gramaire est rien; Logique ne s’avance;

Rethorique ne puet richesce avoir

Astronomi n’ont estat ne puissance;

Geometrie se fait pou apparoir,

Et Musique n’a au jour d’ui vray hoir.

De ces .VI. ars aprandre a chascun honte;

Mais qui assiet sur finance et remonte,

Qui scet doubler et tierçoier souvent

C’est le meilleur apran ton cuer et dompte

Compter, getter et mannier argent.

Ballade CCC, Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, T2,

Marquis de Queux de Saint-Hilaire (1858)

On retrouvera, encore, chez l’auteur médiéval de nombreuses poésies dénonçant les effets directs de cette convoitise des princes et des puissants sur les misères du peuple. A ce sujet, on pourra se reporter, par exemple, à la ballade Nul ne tend qu’à remplir son sac ou encore à son chant royal Méfiez-vous des barbiers et sa critique acerbe des abus financiers de la couronne.

Au XVe siècle, quelque temps après Eustache, on pourra retrouver un peu de l’esprit de sa ballade du jour dans le dit des pourquoi d’Henri Baude. Ce dernier y opposera, en effet, à son tour, les sages lettrés aux compteurs d’écus, en dénonçant l’ascendant de ces derniers sur la société et sur le pouvoir.

Aux sources manuscrites de cette ballade

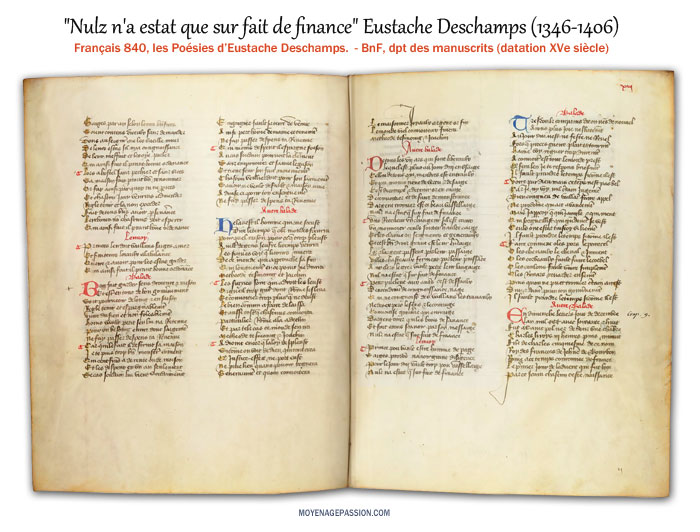

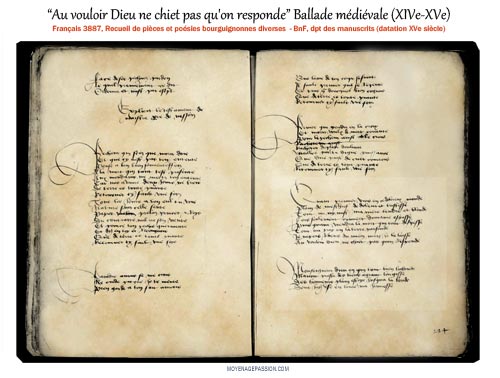

Une nouvelle fois, c’est dans le manuscrit médiéval Français 840 que vous pourrez retrouver cette poésie d’Eustache Deschamps. Cet ouvrage, daté du XVe siècle, est tout entier dédié à son œuvre très fournie. Conservé au département des manuscrits de la BnF, il est disponible à la libre consultation sur le site Gallica.fr.

Pour la transcription en graphie moderne, nous nous sommes appuyés sur le Tome 1 des Œuvres inédites d’Eustache Deschamps, par Prosper Tarbé (1849), mais vous pourrez également retrouver cette Ballade dans les œuvres complètes d’Eustache par le marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Ballade sur les financiers

dans le moyen français d’Eustache Deschamps

Le moyen français d’Eustache Deschamps n’est pas toujours très simple à saisir. Aussi, pour vous y aider, nous vous fournissons, à l’habitude, quelques clés de vocabulaire.

De tous les VII ars qui sont libéraulx

Lequel est plus aujourd’ui en usaige ?

Cellui de tout qui mendres (le moindre) est entre aulx (eux),

Et qui moins tient de vertu et de saige (sage):

C’est de compter et détenir or en caige,

De convoitier, et de faire démonstrance

D’argent trouver. Est ce beau vassellaige (prouesse)?

Nulz n’a estat (condition, stature) que seur fait (activité, action) de finance.

Un receveur, un changeur, s’il est caux (rusé),

Un monnoier, ceulz sont en haulte caige (demeure) :

Et les claime on seigneurs et généraulx (des finances).

Et c’est bien drois (juste) ; grans est leur héritaige.

L’or et l’argent passent par leur passaige :

Villes, chateaulx ferment (assujettir) par leur puissance.

Aux clercs lettrez, vault petit leur langaige;

Nul n’a estat que sur fait de finance.

Petit puelent aux autres (ils peuvent peu comparés aux autres) : c’est deffaulx

D’entendement, de congnoissance, n’age

Qui ne congnoist des vaillans (des braves, des valeureux) les travaulx

Ni des expers le sens et le couraige.

Convoitise gouverne, qui enraige

D’argent tirer, qui les bons desavance (repousse, font reculer),

Et fait à tous sçavoir par son messaige :

Nulz n’a estat que sur fait de finance.

L’Envoy.

Prince, pou (peu) vault estre homme de parage (noble, bien né),

Saiges, prodoms, n’avoir grant diligence :

Pour le jour d’ui vault trop pou vaisselaige (fait d’armes, bravoure) :

Nulz n’a estat que sur fait de finance.

Si le Moyen Âge d’Eustache Deschamps est sans commune mesure avec la financiarisation du monde actuelle, à la lecture de cette ballade, il est tout de même intéressant de noter que le problème d’une société qui valorise, à tout crin, la convoitise, la spéculation et les activités financières est moins récent qu’il n’y paraît.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

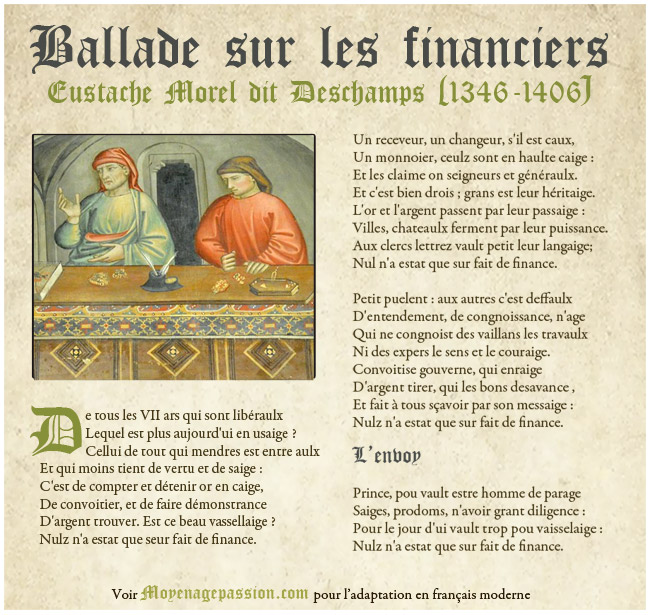

NB : concernant les illustrations de cet article, elles sont tirées d’une fresque murale du Moyen Âge tardif. Elle est l’œuvre du peintre toscan Niccolo di Pietro Gerini (1368-1415) et on peut la trouver en la chapelle Migliorati de l’église San Francesco de Prato, en Italie.