Sujet : poésie médiévale, paix, ballade médiévale, prince poète, Azincourt, guerre de cent ans.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Charles d’Orléans (1394-1465)

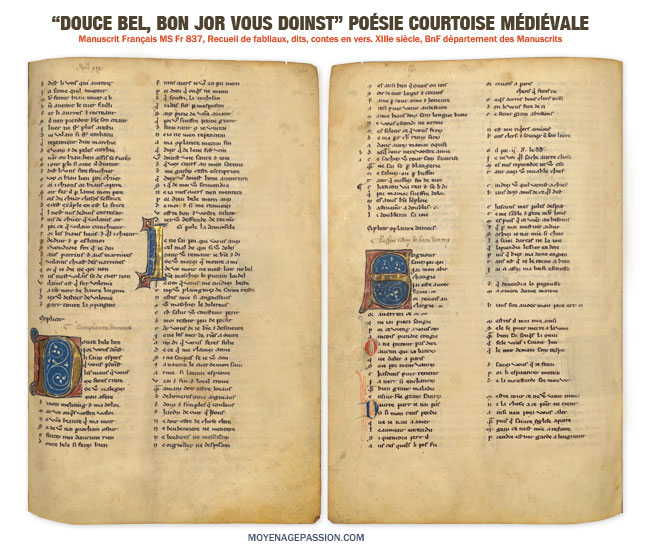

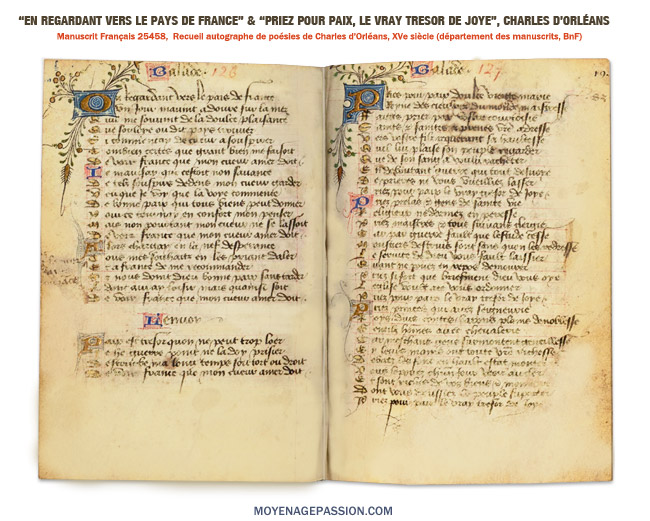

Manuscrit ancien : MS français 25458

Ouvrage : Poésies de Charles d’Orléans, d’après les manuscrits des bibliothèques du Roi et de l’Arsenal, J. Marie Guichard (1842)

Bonjour à tous,

actualité nous fournit, aujourd’hui, l’occasion de faire tribut à un prince poète talentueux du Moyen Âge tardif dont nous avons jusque là peu parlé : Charles D’Orléans. Né d’une branche royale fort instruite, élevé dans le goût des lettres, il peut nous paraître un peu paradoxal que sa vocation poétique et littéraire ait pu être sublimée par le sort, un sort qu’il provoqua, d’une certaine manière, par sa désobéissance et son courage.

Un jeune prince guerrier et impétueux

Contre la volonté du roi de France et malgré son jeune âge, le jeune Duc d’Orléans voulut, en effet, aller en découdre contre les armées anglaises, dans le nord de France et plus précisément à Azincourt. Au moment de cette bataille, il n’a que 21 ans mais il a déjà largement aiguisé ses talents de meneur d’hommes. Depuis ses quatorze ans, de nombreuses tensions l’ont, en effet, opposé aux Bourguignons et à Jean Ier de Bourgogne, dit Jean Sans Peur, assassin de son père Louis d’Orléans (le frère du roi). Ce sont même les tensions entre les deux maisons qui inclinèrent le roi de France à ordonner à Charles d’Orleans, comme à son rival bourguignon de ne pas partir, en personne, à la poursuite des armées d’un Henri V bien décidé à revendiquer le trône de France.

Hélas ! à Azincourt et malgré toute sa confiance, Charles d’Orléans se retrouva bien vite au cœur de la déroute : des milliers d’hommes restèrent sur le carreau, arrêtés par les traits des archers longs anglais. Embourbés, la chevalerie et l’ost français furent ensuite massacrés et achevés tels des bestiaux, dans une boucherie entrée en lettres de sang dans les livres d’Histoire médiévale.

On captura donc le prince qu’on découvrit blessé au milieu d’un amas de cadavres et il fut amené en Angleterre pour y rester prisonnier, durant de longues décennies. Vingt-cinq ans d’enfermement dans une prison plus dorée que celle qu’avait connu François Villon, mais vingt-cinq ans tout de même. Autant dire une vie ou presque à laquelle venait s’ajouter rien moins qu’un drame historique : le fleuron de l’Aristocratie française décimé, des dommages sans précédent sur le destin de la France et un tournant critique dans la guerre de cent ans. Le prix fut donc lourd à payer et l’impétuosité du jeune prince s’en trouva fortement refroidie.

Une œuvre entrée dans la postérité

Au sortir, ces vingt-cinq ans de captivité et d’exil permirent à Charles d’Orléans d’affuter ses talents de plume et de laisser une œuvre abondante : de nombreuses ballades, plus de cent, quelques cent-trente chansons, des complaintes et encore près de quatre cent rondeaux. Traversée par la mélancolie et l’éloignement, on trouve dans la riche poésie de Charles d’Orléans, de nombreux vers courtois, des pièces plus contemplatives, des réflexions sur le temps et les âges de la vie, mais aussi des vues sur des sujets plus politiques ou encore des appels à la paix. Ce sont ces derniers qui retiendront, aujourd’hui, notre attention.

De longues années après Azincourt et de retour à Blois, , Charles d’Orléans continua de s’entourer de fins lettrés et de gens de plume. Il organisa même des concours de poésies qui sont, eux-aussi, restés célèbres. Ainsi, le destin de ce prince propulsé, très jeune, dans la politique et l’exercice de pouvoir après le meurtre de son père, finit par s’infléchir, de manière étonnante, pour le convertir en grand homme de lettres et poète médiéval, entré largement dans la postérité.

La guerre avec les enfants des autres

Au programme de notre sélection du jour donc, trois ballades dans lesquelles Charles d’Orléans exhortait ses contemporains à la paix. A l’heure où certaines bourgeoisies de Province, de Paris ou d’Europe (politiques, technocratiques, comme journalistiques) se rêvent en nouvelle aristocratie, comme dans la fable de la grenouille et du bœuf, on semble pourtant à des lieues des réalités guerrières médiévales.

Ceux-là même qui briguent le pouvoir et les mandats et qu’on entend caqueter à longueur de journée, face caméra ou en plateau, n’ont plus guère le courage, ni le panache de ceux qu’ils prétendent singer. S’ils brillent par leur occupation du champ médiatique, sur les champs de bataille, n’en cherchez point, vous n’en verrez pas la queue d’un. La République des carriéristes et des va-t-en-guerre ne guerroie plus que par proxy, à travers ses fils ou, mieux encore, ceux des autres. Loin de la chevalerie médiévale, cette classe là envoie les enfants du peuple en découdre à sa place, et encore pour des raisons de moins en moins intelligibles.

Les plaidoyers de Charles pour la paix

En ces temps troublés, il nous a donc semblé bon de nous souvenir de ce prince guerrier exalté qui siégea au cœur de la plus cuisante défaite de la guerre de cent ans et qui y contribua, peut-être même en partie, par son inexpérience et son excès de confiance 1.

S’il serait injuste autant qu’inexact de vouloir seul l’en accabler ̶ les conditions autant que l’avance de l’archerie longue anglaise surprit la chevalerie française et l’ensemble de son commandement ̶ souvenons-nous surtout que, dans ses années de maturité, Charles d’Orléans ajouta aux anthologies de la poésie du Moyen Âge tardif, ses plus beaux appels à la paix : une paix pour lui, autant que pour les autres, un paix des hommes, une paix de Dieu.

Avait-il revécu maintes fois en pensée le terrible massacre que fut Azincourt ? Avait-il ressenti, a nouveau, le souffle glacé de la vanité sur son échine et le regret de ne pas avoir laissé l’armée anglaise retournée vers Calais ? L’option s’était présentée mais, confiants de leur nombre et pressés d’en découdre, les commandants de l’armée française ne l’ont pas choisi. Quant au choc de la défaite sur le prince, les chroniqueurs racontent que la sombre tragédie d’Azincourt le fit jeuner et se tenir coi au lendemain de la bataille alors qu’Henri V ramenait sa prise royale vers ses fiefs 2. A défaut de grands exploits guerriers, il nous reste sa poésie et ses leçons de paix. Retenons-les. Elles sont plus que jamais d’actualité.

Trois Ballades pour la Paix d’un prince en exil

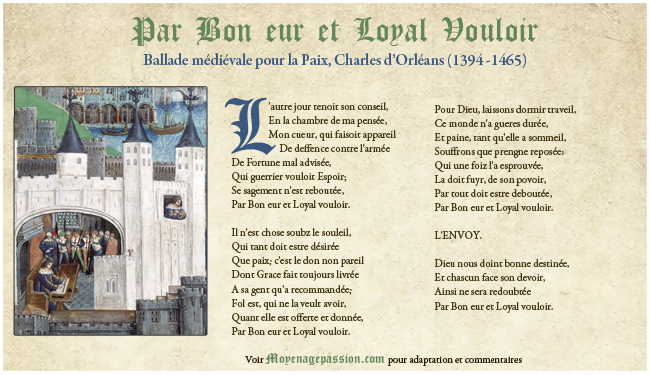

Par Bon eur et Loyal vouloir

L’autre jour tenoit son conseil,

En la chambre de ma pensée,

Mon cueur, qui faisoit appareil

De deffence contre l’armée

De Fortune mal advisée,

Qui guerrier vouloit Espoir;

Se sagement n’est reboutée,

Par Bon eur et Loyal vouloir.

Il n’est chose soubz le souleil,

Qui tant doit estre désirée

Que paix; c’est le don non pareil

Dont Grace fait toujours livrée

A sa gent qu’a recommandée;

Fol est, qui ne la veult avoir,

Quant elle est offerte et donnée,

Par Bon eur et Loyal vouloir.

Pour Dieu, laissons dormir traveil,

Ce monde n’a gueres durée,

Et paine, tant qu’elle a sommeil,

Souffrons que prengne reposée:

Qui une foiz l’a esprouvée,

La doit fuyr, de son povoir,

Par tout doit estre deboutée,

Par Bon eur et Loyal vouloir.

L’ENVOY.

Dieu nous doint bonne destinée,

Et chascun face son devoir,

Ainsi ne sera redoubtée

Par Bon eur et Loyal vouloir.

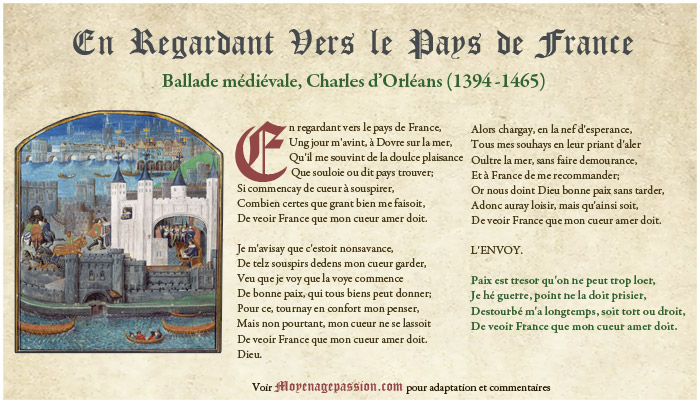

De veoir France que mon cueur amer doit.

En regardant vers le pays de France,

Ung jour m’avint, à Dovre sur la mer,

Qu’il me souvint de la doulce plaisance

Que souloie ou dit pays trouver;

Si commencay de cueur à souspirer,

Combien certes que grant bien me faisoit,

De veoir France que mon cueur amer doit.

Je m’avisay que c’estoit nonsavance,

De telz souspirs dedens mon cueur garder,

Veu que je voy que la voye commence

De bonne paix, qui tous biens peut donner;

Pour ce, tournay en confort mon penser,

Mais non pourtant, mon cueur ne se lassoit

De veoir France que mon cueur amer doit.

Alors chargay, en la nef d’esperance,

Tous mes souhays en leur priant d’aler

Oultre la mer, sans faire demourance,

Et à France de me recommander;

Or nous doint Dieu bonne paix sans tarder,

Adonc auray loisir, mais qu’ainsi soit,

De veoir France que mon cueur amer doit.

L’ENVOY.

Paix est tresor qu’on ne peut trop loer,

Je hé guerre, point ne la doit prisier,

Destourbé m’a longtemps, soit tort ou droit,

De veoir France que mon cueur amer doit.

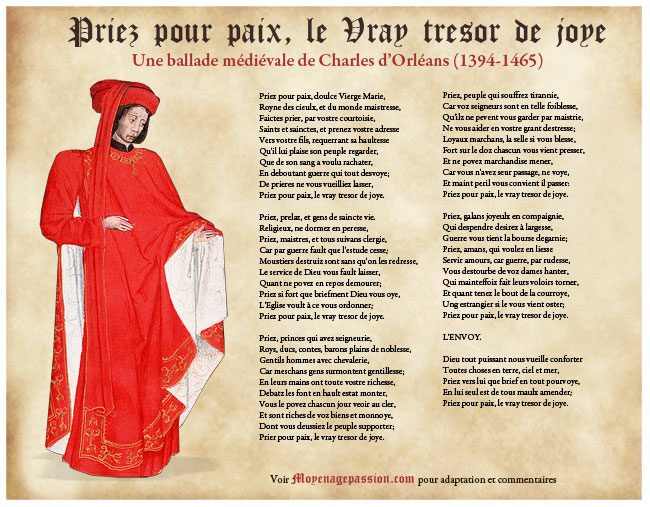

Priez pour paix, le vray tresor de joye.

Priez pour paix, doulce Vierge Marie,

Royne des cieulx, et du monde maistresse,

Faictes prier, par vostre courtoisie,

Saints et sainctes, et prenez vostre adresse

Vers vostre fils, requerrant sa haultesse

Qu’il lui plaise son peuple regarder,

Que de son sang a voulu rachater,

En deboutant guerre qui tout desvoye;

De prieres ne vous vueilliez lasser,

Priez pour paix, le vray tresor de joye.

Priez, prelaz, et gens de saincte vie.

Religieux, ne dormez en peresse,

Priez, maistres, et tous suivans clergie,

Car par guerre fault que l’estude cesse;

Moustiers destruiz sont sans qu’on les redresse,

Le service de Dieu vous fault laisser,

Quant ne povez en repos demourer;

Priez si fort que briefment Dieu vous oye,

L’Eglise voult à ce vous ordonner;

Priez pour paix, le vray tresor de joye.

Priez, princes qui avez seigneurie,

Roys, ducs, contes, barons plains de noblesse,

Gentils hommes avec chevalerie,

Car meschans gens surmontent gentillesse;

En leurs mains ont toute vostre richesse,

Debatz les font en hault estat monter,

Vous le povez chascun jour veoir au cler,

Et sont riches de voz biens et monnoye,

Dont vous deussiez le peuple supporter;

Prier pour paix, le vray tresor de joye.

Priez, peuple qui souffrez tirannie,

Car voz seigneurs sont en telle foiblesse,

Qu’ilz ne pevent vous garder par maistrie,

Ne vous aider en vostre grant destresse;

Loyaux marchans, la selle si vous blesse,

Fort sur le doz chascun vous vient presser,

Et ne povez marchandise mener,

Car vous n’avez seur passage, ne voye,

Et maint peril vous convient il passer:

Priez pour paix, le vray tresor de joye.

Priez, galans joyeulx en compaignie,

Qui despendre desirez à largesse,

Guerre vous tient la bourse degarnie;

Priez, amans, qui voulez en liesse

Servir amours, car guerre, par rudesse,

Vous destourbe de voz dames hanter,

Qui mainteffoiz fait leurs voloirs torner,

Et quant tenez le bout de la courroye,

Ung estrangier si le vous vient oster;

Priez pour paix, le vray tresor de joye.

L’ENVOY.

Dieu tout puissant nous vueille conforter

Toutes choses en terre, ciel et mer,

Priez vers lui que brief en tout pourvoye,

En lui seul est de tous maulx amender;

Priez pour paix, le vray tresor de joye.

En vous souhaitant une belle journée

Frédéric Effe

Pour Moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

NOTES

NB : l’enluminure de l’image d’en-tête et de la première illustration est tirée du manuscrit médiéval MS Royal 16 F de la British Library. Outre qu’elle représente Charles captif, elle est aussi l’une des premières représentations connue de Londres (voir article sur le blog de la British Library). La seconde enluminure où l’on voit le prince en habits or et rouge provient du manuscrit MS 187 « Statutes, Ordonnances and armorial of the Order of the Golden Fleece« . Daté de la fin du XVe siècle, ce manuscrit originaire de Hollande est actuellement conservé au Musée Fitzwilliam de Cambridge.

- « Dans la crainte d’une querelle intestine sur le champ de bataille, Charles VI avait demandé aux deux princes rivaux, Jean Ier de Bourgogne et Charles d’Orléans, de dépêcher un contingent d’hommes d’armes tout en leur interdisant d’être tous deux présents. Le jeune et fougueux duc d’Orléans, tout juste âgé de vingt et un an, entendait bien tenir sa place, et désobéit aux instructions royales. Et c’est en la qualité de commandant en chef qu’il se retrouva à l’avant-garde de l’ost royal à Azincourt ». La poésie d’exil de Charles d’Orléans et le désir de paix en temps de guerre, Le désir de paix dans la littérature médiévale Carole Bauguion (2023). ↩︎

- Vie de Charles d’Orléans (1394-1465), Pierre Champion, Paris, (1911) ↩︎