Sujet : poésie satirique, poésie médiévale, poète belge, rondeau satirique, poésie politique, auteur médiéval, Bourgogne médiévale, Belgique médiévale.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle

Auteur : Georges Chastellain (1405 – 1475)

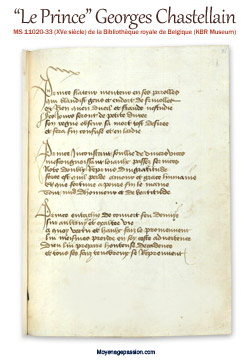

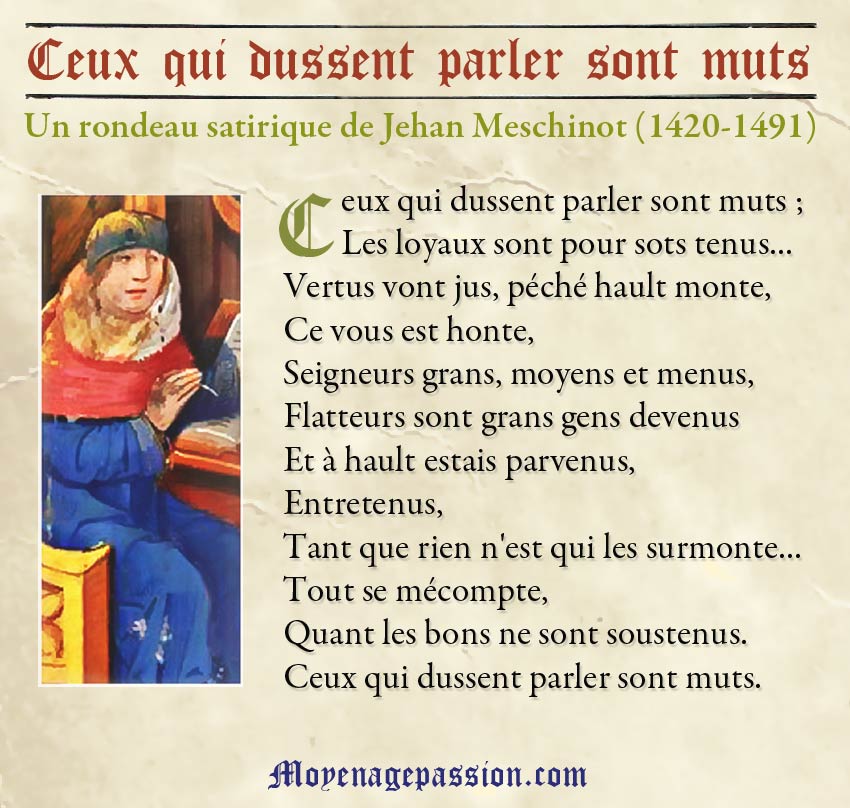

Manuscrit médiéval : Ms 11020-33, KBR museum

Ouvrage : Oeuvres de Georges Chastellain T7, Baron Kervyn de Lettenhove. Bruxelles (1865).

Bonjour à tous,

ous partons, aujourd’hui, en direction du Moyen Âge tardif et du XVe siècle pour y retrouver un auteur flamand très prolifique de cette période. Né sur le territoire de la Belgique actuelle, Georges Chastellain (Chastelain) est de la lignée des comtes de Flandres mais aussi des seigneurs d’Alost. Dans sa carrière, ce noble aura l’occasion d’occuper des fonctions variées à la cour de Bourgogne, et également de servir Philippe le Bon, de bien des manières (soldat, écuyer, chevalier, chancelier, …). Au long de sa carrière, l’homme aura l’occasion de voyager pour des raisons d’agreement mais aussi pour des motifs diplomatiques entre plusieurs cours dont celle de Charles VII pour finalement resté attaché à celle de Bourgogne.

Doué d’un indéniable talent de plume, on le trouvera également historiographe officiel de Philippe le Bon. Il s’essaiera alors à l’art de la Chronique, celles des ducs de Bourgogne, mais ses écrits ne s’y résumeront pas. Il léguera, en effet, en plus de sa chronique, une œuvre prolifique en vers comme en prose sur des thèmes variés : valeurs courtoises, réflexions sur la mort, sur les devoirs des puissants et des nobles, écrits plus dévots et religieux ou encore pièces plus politiques ou satiriques.

Les grands rhétoriqueurs

On rattache Georges Chastellain à l’école des Grands Rhétoriqueurs. Il est même considéré comme une de ses importantes têtes de file. Cette école du Moyen Âge tardif à la renaissance est composé d’auteurs qu’on retrouve principalement dans les grandes cours du nord de France, (Flandres, Bourgogne, Bretagne, cour de France) et qui prennent pour modèle le legs d’Alain Chartier. Parmi eux, on pourra citer Pierre Michault, Jean Meschinot, Jean Marot (père de Clément Marot), Jehan Molinet, Henri Baude, Jean Lemaire de Belges. Ces poètes sont très attachés aux figures de styles virtuoses, aux jeux de rythmes et de mots complexes et aux allégories, au risque de verser, dans certaines pièces, dans une sorte de « surinflation » stylistique au détriment du sens. Ce n’est pas le cas de la poésie du jour qui brille par son fond politique et morale.

Le prince entre les lignes de Chastellain

L’extrait de l’œuvre de Georges Chastellain que nous vous proposons aujourd’hui est tiré d’un poème de 25 strophes, connu d’abord sous le nom de Les 25 princes, puis Le Prince et quelquefois encore, Les Princes. Cette pièce satirique, et notamment sa destination, ont donné l’occasion de nombreux débats d’expert depuis le XIXe siècle. S’agissait-il d’une sorte de « Miroir des Princes » inversé, comprenez une satire listant les pires défauts qu’on puisse trouver chez un prince ou un gouvernant ? Ou fallait-il plutôt y voir un pamphlet dirigé très directement contre Louis XI ? Remontons un peu l’histoire ou même l’historiographie pour examiner tout cela de plus près.

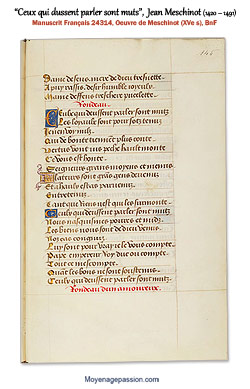

Concernant l’hypothèse d’un pamphlet contre Louis XI, elle a d’abord été admise par le plus grand nombre, y compris même par certains contemporains de Chastellain. On se souvient, en effet, que découvrant ses vers, Jean Meschinot en reprendra directement chaque couplet pour en faire les envois de ballades sans équivoque, contre Louis XI. Dans la foulée, les médiévistes suivront et s’accorderont pour voir derrière ces 25 princes, une seule et même personne, et donc, un portrait vitriolé de Louis XI. C’est Arthur Piaget, qui, au début du XXe siècle, viendra, le premier, contredire cette hypothèse. Selon lui, les dates ne collent pas et au moment de la composition de cette pièce, Louis XI n’était pas encore roi. Précisons que Piaget obtient cette datation par pure déduction en extrapolant le contenu et en tentant de le rapprocher d’une certain contexte historique. Rien ne permet, en effet, d’établir la date de composition de cette pièce avec certitude, sans quoi il n’y aurait pas débat. Selon Piaget, on s’est trompé jusque là. Si le fond de la poésie reste satirique et politique, il s’agissait simplement pour Chastellain de faire le portrait des pires travers princiers, à travers le temps, et non pas de viser un homme de pouvoir en particulier.

Le débat ne s’est pourtant pas arrêté là. Il faut dire que le contexte historique médiéval s’y prêtait. Louis XI allait se trouver en opposition forte à la Bourgogne. Chastellain était un fidèle serviteur du duché et les Ballades satiriques de Meschinot résonnaient encore jusqu’à nous.

Glissement de la datation

En suivant les pas de Jean-Claude Delclos (Le Prince ou Les Princes de Georges Chastellain : un poème dirigé contre Louis XI, Romania n°405, 1981), cette fois-ci, c’est à la spécialiste de lettres et de littérature médiévale Christine Martineau-Génieys de faire à nouveau basculer le pendule dans l’autre sens. Elle le fera par le truchement de son édition des Lunettes des Princes de Meschinot sortie chez Droz, en 1972. En se penchant sur l’œuvre de Chastellain, elle démontrera que les traits soulignés dans les 25 strophes de ce Prince pouvaient aisément être rapprochés de ceux que le poète médiéval avait attribué, par ailleurs à Louis XI, en différents endroits de sa chronique. Du même coup, la question de la datation de la poésie devrait être, inévitablement, reposée.

Dans son article de 1981, Jean-Claude Delclos bouclera la boucle de l’historiographie sur cette question. En reprenant les éléments et les strophes point par point, il s’efforcera de démontrer que cette datation devait largement glisser. La composition de la pièce de Chastellain était nécessairement intervenue après la prise de la couronne par Louis XI, en 1461. Contre l’année 1453, estimée par Piaget, le professeur de langue et littérature françaises du Moyen âge opposera une date ultérieure de 15 ans ; en ajoutant à la démonstration de Christine Martineau-Génieys, il était donc évident pour lui que ce Prince ne pouvait être que Louis XI :

(…) Les griefs exposés dans le poème rejoignent ceux que la Chronique adresse à Louis XI, comme si l’auteur avait voulu rassembler et condenser ce que la grande œuvre en prose présente naturellement de façon quelque peu dispersée. La pensée a pris une tournure abstraite, elle n’est pas appuyée par des exemples, mais elle n’a pas varié.(…) Écrit probablement entre avril 1465 et octobre 1468, il (le Prince) reste un témoignage de l’hostilité de Chastellain pour un roi qui lui semble renier les lois de la morale chevaleresque et conduire ses états à leur perte. » Jean-Claude Delclos (op cité)

Sources manuscrites et médiévales

On trouve cette poésie satirique de Georges Chastellain dans un certain nombre de manuscrits médiévaux aujourd’hui conservés dans diverses bibliothèques européennes et françaises. Ci-contre, nous vous présentons sa version dans le Ms 11020-33 de la Bibliothèque royale de Belgique (nouvellement KBR Museum). Ce volumineux manuscrit, daté du XVe siècle, comprend un nombre impressionnant de pièces en vers et en prose, issue de la France, la bourgogne et la Belgique médiévale. Georges Chastellain y côtoie, entre autres auteurs, Pierre Michault, Alain Chartier, Aimé de Montgesoie, Olivier de la Marche, Henri de Ferrieres , mais on y trouve également un grand nombre de pièces demeurées anonymes. (consulter ce manuscrit en ligne)

Pour la transcription de cette poésie en graphie moderne, nous nous appuyons sur les Œuvres de Georges Chastellain – Tome 7, par le Baron Kervyn de Lettenhove. Edition F Heussner, Bruxelles (1865).

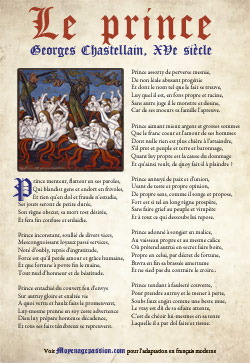

Extrait de Les XXV Princes ou Le Prince

de Georges Chastellain

Prince menteur, flatteur en ses paroles,

Qui blandist gens et endort en frivoles,

Et rien qu’en dol et fraude n’estudie,

Ses jours seront de petite durée,

Son règne obscur, sa mort tost désirée,

Et fera fin confuse et enlaidie.

Prince inconstant, soullié de divers vices,

Mescongnoissant loyaux passés services,

Noté d’oubly, repris d’ingratitude,

Force est qu’il perde amour et grâce humaine,

Et que fortune à povre fin le maine,

Tout nud d’honneur et de béatitude.

Prince entachié du couvert feu d’envye

Sur autruy gloire et exaltée vie

A quoi vertu et haulx faits le promeuvent,

Luy-mesme prenne en soy ceste advertence

Dieu luy prépare honteuse décadence,

Et tous ses faits ténébreux se repreuvent.

Prince lettré, entendant l’escripture,

Qui fait contraire à honneur et droiture

Dont il doit estre exemplaire et lumière,

Bien loist que Dieu du mesme le repaye,

Et que autre, après, lui fasse grief et playe (1),

Affin qu’il sente autruy playe première.

Prince assorty de perverse mesnie,

De non léale abusant progénie (2)

Et dont le nom tel que le fait se treuve,

Luy quel il est, en fons propre et racine,

Sans autre juge il le monstre et desine,

Car de ses mœurs sa famille l’apreuve.

Prince aimant mieux argent et grosses sommes

Que le franc coeur et l’amour de ses hommes

Dont nulle rien n’est plus chière à l’attaindre,

S’il pert et peuple et terre et baronnage,

Quant luy propre est la cause du dommage

Et qu’ainsi veult, de quoy fait-il à plaindre ?

Prince annuyé de paix et d’union,

Usant de teste et propre opinion,

De propre sens, comme il songe et propose,

Fort est si tel en long règne prospère,

Sans faire grief au peuple et vitupère

Et à tout ce qui dessoubs lui repose.

Prince adonné à songier en malice,

Au vaisseau propre et au mesme calice

Où prétend autrui en secret faire boire,

Propre en celui, par décret de fortune,

Buvra en fin sa brassée amertume

Et ne sied pas du contraire le croire.

(1) Playe : blessure, plaie

(2) Progénie : descendance, progéniture

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

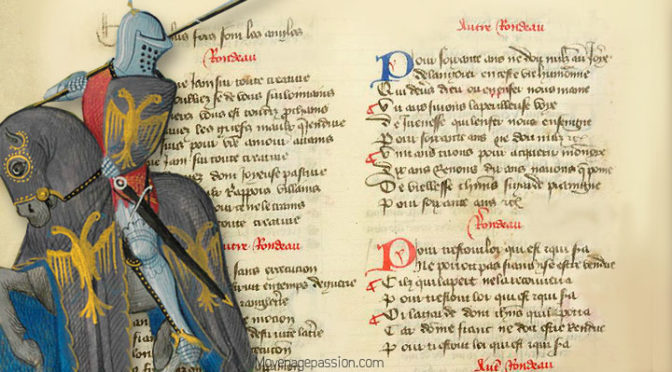

NB : l’image en tête d’article est un détail de miniature tirée du Manuscrit médiéval ms français 2689 conservé à la BnF et dont le contenu est précisément la Chronique des ducs de Bourgogne de Georges Chastellain. La scène représente Charles le Téméraire tenant le deuil de son père Philippe le Bon. Sur la miniature, notre auteur se trouve, à gauche, tenant un ouvrage. Nous sommes en 1467 et Chastellain a déjà passé les 60 ans. Pour l’illustration sur la poésie des princes, nous avons utilisé à nouveau une miniature du Compost et Calendrier des Bergers ( Rés SA 3390) conservé à la Bibliothèque d’Angers. Celle-ci représente le supplice des luxurieux en enfer.