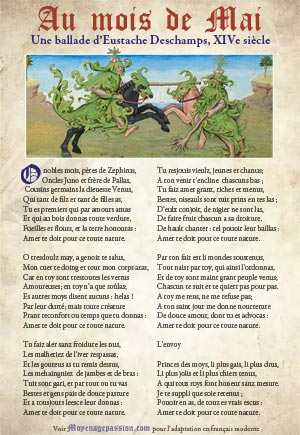

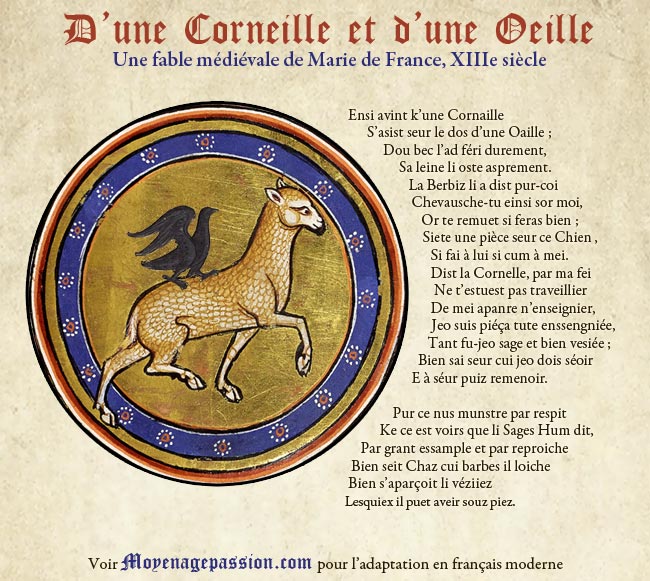

Sujet : poésie médiévale, moyen-français, manuscrit ancien, ballade médiévale, mois de mai, chant royal

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : «Ballade – Au mois de mai»

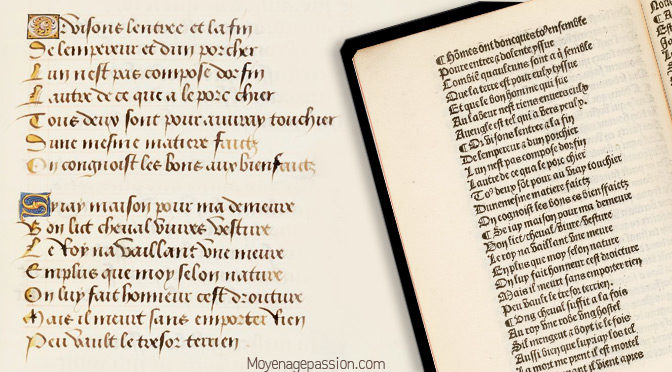

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, Tome III, Marquis de Queux de Saint-Hilaire, Gaston Raynaud (1893)

Bonjour à tous,

Nous sous souhaitons un joyeux premier mai. En ce mois, symbole de renaissance, de douceur climatique et de fécondité, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches, une vraie bouffée d’air frais et un souffle de renouveau. Egalement, nous souhaitons une joyeuse fête du travail à tous ceux que le calendrier aura permis de la chômer.

Un mois de fêtes et de renouveau

Au Moyen Âge, le mois de mai est le mois symbole de l’arrivée de la belle saison et du « renouvel » qui a inspiré tant de poètes et auteurs d’alors. C’est aussi un mois privilégié de grandes fêtes et de célébrations avec encore ce « mai » que les paysans plantent par tradition et que, en d’autres circonstances, on présente aussi en manière de défi. Ce sont aussi ces rameaux ou ses branches que l’on pose devant les maisons des jeunes filles à marier pour les courtiser, ou quelquefois, pire, pour les dénigrer ou les moquer.

« L’essence de l’arbre est importante. « Esmayer » une jeune fille avec une branche de sureau, par exemple, c’est une insulte, car cet arbre est un symbole de vertu douteuse et de dégoût. Le coudrier constitue également une injure, à certains endroits. Parfois, l’essence est acceptable, mais on insulte la jeune fille en y attachant des objets dérisoires : coquilles d’œufs, ordures, inscriptions grotesques. »

Martin Blais – Sacré Moyen Âge (1990)

Un mot sur cette poésie d’Eustache

Comme on le verra dans cette poésie médiévale, Eustache Deschamps s’est, à son tour, joint à la fête en l’honneur de ce mois de mai, pour lui faire de grandes louanges. Il y célèbrera le retour des floraisons, de l’abondance et, du même coup, de la joie pour les hommes de toute condition ; une liesse qui gagne jusqu’à toutes les créatures et animaux. Si notre auteur médiéval appellera de ses vœux la « douce amour » dont mai serait l’avocat, la pièce n’a pourtant rien de courtoise. Elle n’en a ni l’intention, ni la grâce, et la célébration se fait plutôt en grandes pompes. (s’il s’est essayé en d’autres endroits à l’expression des sentiments amoureux, ce n’est pas le registre dans lequel Eustache brille le mieux).

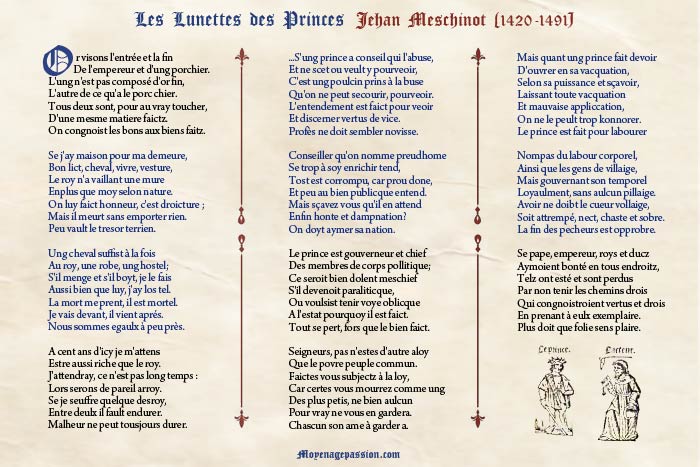

Un chant royal

Cette pièce se classe dans les chançons royaulx de l’auteur du Moyen Âge tardif. Cette forme, plus longue que la ballade et très codifiée, lui confère une nature peut-être un peu ampoulée, par endroits, en particulier au regard de la légèreté du sujet mais Eustache s’en acquitte finalement plutôt bien.

Si le chant royal a évolué dans ses formes comme dans ses thèmes (amoureux, religieux, satiriques,… ) du milieu du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle, il se présente comme une composition voisine de la ballade mais avec avec cinq strophes principales. Elle est aussi composée de vers de dix pieds et d’un dernier ver dans chaque strophe faisant office de refrain. Comme la ballade médiévale, le chant royal est, normalement, suivi d’un envoi. Dans cet exercice, Eustache s’est, généralement, plutôt porté vers des thèmes satiriques ou même religieux ( voir The Chant Royal, a Study of the Evolution of a Genre, Stewart Lorna. Romania, T 96, 1975 Persée).

“Chans royaux … sont de cinq couples et le Prince, qui est appellez l’Envoy. Et est de onze lignes, chascune ligne de dix silabes ou masculin et de onze ou féminin … En ceste maniere doit estre chant royal… pour ce que chant royal est mesure de tous serventoys et de toutes chansons amoureuses et aussi de sotes chansons … Mais non obstant que le chant royal soit meneuré ou mesuré de toutes haultes tailles, nyent moins les choses ne sont pas d’un sens, car les unes[s] sont d’amours et les aultres de sotie …«

Recueil d’Arts de Seconde Rhétorique, ed. E. Langlois, Paris, 1902

Joie, renouveau et santé

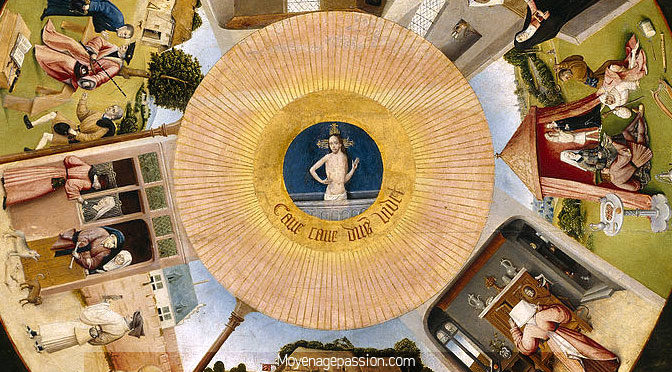

En louant ce mois de mai que « toute nature » devrait aimer, messire Deschamps nous dit encore de lui qu’il va jusqu’à balayer tous les maux de l’hiver et même en guérir certains. Renouveau, espoir d’amourette, vœu de meilleur santé, tout y est. Pour l’anecdote, dans le registre de la médecine médiévale, l’Ecole de Salerne nous expliquera dans sa Fleur de médecine (Flos medicinae) qu’en mai, on ne doit pas hésiter à privilégier une bonne saignée. Mais ce n’est pas tout, selon ces éminents médecins du Moyen Âge central, on peut aussi se purger à loisir et prendre des bains parfumés aux « aromes sauvages », le tout sans hésiter à utiliser l’absinthe comme lotion de visage (voir l’hygiène selon les mois dans le Regimen Sanitatis Salernitatum). Nous ne prendrons pas la responsabilité de confirmer le bien fondé de toutes ses prescriptions mais elles valaient d’être citées. De cette façon, la boucle de mai est bouclée.

Ballade médiévale : « Au mois de mai »

de Eustache Deschamps

NB : pour ce qui est du langage employé dans ce chant royal, nous sommes entre la deuxième moitié et la fin du XIVe siècle mais le moyen français d’Eustache peut quelquefois s’avérer délicat à percer. Pour vous y aider, nous vous fournissons, à l’habitude, quelques clefs utiles de vocabulaire.

O nobles mois, pères de Zephirus,

Oncles (de) Juno et frère de Pallas,

Cousins germains la dieuesse Venus,

Qui tant de filz et tant de filles as,

Tu es premiers qui par amours amas

Et qui au bois donnas toute verdure,

Fueilles et flours, et la terre honouras :

Amer te doit pour ce toute nature.

O tresdoulz may, a genoiz te salus,

Mon cuer te doing et tout mon corps aras,

Car en toy sont trestoutes les vertus

Amoureuses; en toy n’a que soûlas (réconfort, plaisir, divertissement);

Es autres moys disent aucuns : helas !

Par leur durté; mais toute créature

Prant reconfort ou temps que tu donnas :

Amer te doit pour ce toute nature.

Tu faiz aler sanz froidure les nus,

Les malhetiez de l’iver respassas, (1)

Et les gouteus as tu remis dessus,

Les mehaingniez (estropieds) de jambes et de bras :

Tuit sont gari, et par tout ou tu vas

Bestes et gens pais (de paistre) de douce pasture

Et a (pour) tousjours leesce (liesse, joie) leur donnas :

Amer te doit pour ce toute nature.

Tu resjouis vieulz, jeunes et chanus (têtes blanches);

A ton venir t’encline (te salue) chascuns bas ;

Tu faiz amer granz, riches et menus,

Bestes, oiseauls sont tuit prins en tes las (laz : filets) ;

D’eulx conjoir (fêter, se réjouir), de nigier (nicher) ne sont las,

De faire fruit chascun a sa droiture.

De hault chanter : tel pouoir leur baillas (donna):

Amer te doit pour ce toute nature.

Par ton fait est li mondes soustenus,

Tout naist par toy, qui ainsi l’ordonnas,

Et de toy sont maint grant peuple venus;

Chascun te suit et te quiert pas pour (à) pas .

A toy me rens, ne me refuse pas;

A ton saint jour me donne nourreture

De douce amour, dont tu es advocas :

Amer te doit pour ce toute nature.

L’Envoy

Princes des moys, li plus gais, li plus drus (amical, aimant),

Li plus jolis et li plus chiers tenus,

A qui tous roys font honeur sanz mesure.

Je te suppli que soie retenus;

Pouoir en as, de touz es vrais escus :

Amer te doit pour ce toute nature.

(1) Les malhetiez de l’iver respassas : tu fais guérir les malades de l’hiver, ceux que l’hiver indispose.

Au sujet du mois de mai, du renouveau et de son inspiration sur les auteurs et poètes médiévaux, voici quelques liens qui pourraient vous intéresser :

- « En mai, quant li rossignolez » de Colin Muset

- « Ce fut en mai » ou « l’autrier en mai » de Moniot d’Arras

- « A la douceur de la belle saison » de Gace Brûlé

- « Calenda Maïa, (Kalenda Maïa) » de Raimbaut de Vaqueiras

- « Quan l’erba fresch’ e.ill fuoilla par » de Bernart de Ventadorn

En musardant dans la catégorie « Musiques et poésies médiévales », vous pourrez également trouver de nombreuses pièces courtoises qui font allusion au mois de mai.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes

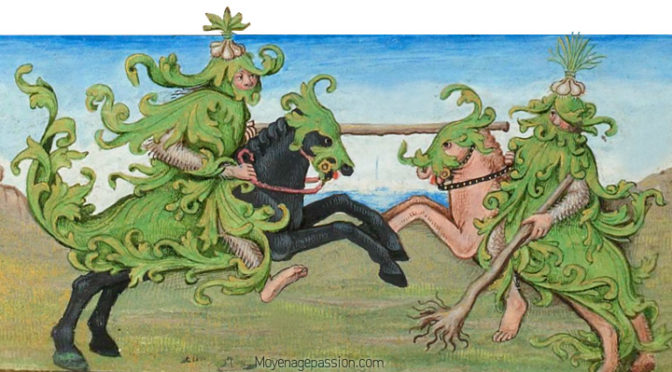

NB : la miniature ayant servi à l’illustration, ainsi qu’à l’image d’en-tête est tirée du manuscrit médiéval Lat1173 Horae ad usum Parisiensem, dites Heures de Charles d’Angoulême daté de la fin du XVe siècle et conservé à la Bnf. Ces deux cavaliers, couverts de végétation et qui joutent à des branches d’arbres se trouve au pied du feuillet de ce calendrier franciscain représentant le mois de mai.