Sujet : musique, chanson médiévale, poésie médiévale, tenso, troubadour, manuscrit médiéval, occitan, oc, amour courtois, razo, trobairitz

Période : Moyen Âge central, XIIe et XIIIe s

Auteur : Guiraut de Bornelh, Giraut de Borneil, Guiraut de Borneill, (?1138-?1215)

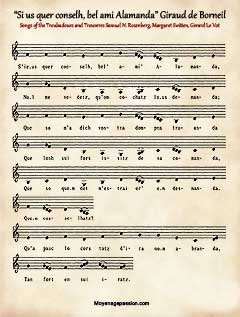

Titre : Si’us Quèr Conselh, Bel Ami Alamanda

Interprètes : Hespèrion XX, Jordi Savall

Album : Cansos de Trobairitz, España Antigua

Bonjour à tous,

ous vous entraînons, aujourd’hui, du côté du pays d’oc médiéval, en compagnie du troubadour Giraut de Borneil. Cette fois-ci, c’est dans une « tenson » (tençon) que nous le retrouvons. cette forme littéraire occitane qui consistait, au Moyen Âge, en un dialogue ou, si l’on préfère, une joute poétique entre deux protagonistes.

La chanson du jour suivant les razos

En lisant à travers les lignes de la poésie du troubadour, un récit biographique (razo) nous contera que ce dernier s’était épris d’une dame gasconne du nom d’Alamanda d’Estanc. La noble était alors réputée pour son esprit autant que sa beauté et, longtemps, il la courtisa, la suppliant de lui céder, à grand renfort de chansons, de louanges et de promesses courtoises qu’on n’a peine à imaginer.

Le razo nous dit que la dame ne céda jamais totalement aux avances de Giraut mais qu’elle se laissait gentiment courtiser. Pour l’encourager, elle lui avait même laissé son gant en gage, ce qui avait contenté le poète et avait même fait, longtemps, sa joie. Hélas, notre troubadour aurait fini par perdre le gage et en aurait éprouvé beaucoup de peine. Pour couronner le tout, quand la dame l’apprit, elle s’en offusqua grandement, accusa notre homme de trahison et rejeta même, à partir de là, son amour et ses avances. Meurtri, dolent, et dans le plus grand désarroi, Giraut alla demander conseil à une autre damoiselle du nom de Alamanda également. La donzelle, suivante de la dame ou proche d’elle, était très sage. Au fait des choses de l’amour et de la courtoisie, elle aurait même maîtrisé l’art de « trobar ». Aussi, Giraut s’en remit à elle. Cherchant conseil autant qu’une alliée susceptible d’intercéder auprès de la dame, il lui conta ses misères de cœur. C’est là que serait intervenue la tenson du jour : elle met en scène l’échange verbal entre cette deuxième Alamanda et le poète en détresse, suite à ses déconvenues amoureuses.

Le razo original en langue d’oc

« Giraut de Borneil si amava una dompna de Gascoina qe avia nom N’alamanda d’Estanc. Moul era prezada dompna de sen, et de . . . valor e de beutat, & ella si sofria los precs el entendemen d’en Giraut, per lo gran enansamen qu’el li fazia de dretz e d’onor e per las bonas chansos qu’el fasia d’elle, don ella s’en deleitava mout, per qu’elle las entienda ben. Lonc temps la preget, & ella, com bels ditz e com bels honramenz e com bellas promissions, se defendet de luis cortezamen, qe anc noil fetz d’amor nil det nuilla joia, mas un son gan, dont el visquet lonc temps gais e joios, e pueis n’ac mantas tristessas, qant l’ac perdut; que madomna n’Alamanda quan vi qu’el la preissava fort qu’ella li feses plaser d’amor, e saub q’el avia perdut lo gan, ella s’en corozet del gan, dizen que mal l’avia gardat, e qu’ella noil daria nulla joia ni plaser noil faria mais d’amor, e que so qu’elle li avia promes li desmandava, qu’elle vesia ben qu’el era fort loing eissitz de sua comanda. Quant Girautz ausi la novella ocasion el comjat que la domna li dava, mout fo dolens e triz, e venc s’en ad una donzella qu’ell avia, que avia nom Alamanda, si com la domna. La doncella si era mout savia e cortesa, e sabia trobar ben et entendre . E Girautz sil dis so que la domna li avia dit, e demandet le conseil a la doncella que el devia far et dis : Si us quer conselh, bel’ ami’ Alamanda. »

Les Biographies des troubadours en langue provençale – Camille Chabaneau (Ed Edouard Privat -1885)

Trier le vrai du faux ?

Récit alambiqué ? Très certainement romancé en tout cas. En suivant les pas de Michel Zinc, il faut bien se souvenir que les vidas et les razos des troubadours, écrites longtemps après ces derniers, sont d’abord à appréhender comme des récits épiques et littéraires. Ils se basent, d’ailleurs, en majeure partie, sur la poésie de l’auteur qu’ils synthétisent en la prenant au pied de la lettre, puis en la romançant.

Si l’histoire du gant est plausible dans le contexte courtois – Don par la dame d’un gage pour signifier l’existence d’un lien affectif, qui semble au passage provenir d’un rituel vassalique (1) – elle n’est confirmée, à aucun moment, par le troubadour lui-même dans cette chanson. S’agit-il d’une allégorie de la part de l’auteur du razo ? Comme on le verra, s’il a existé, ce gant ou ce gage perdu n’est pas posé, dans cette tenson, comme l’objet véritable de la discorde. Trahison du poète plus loyal amant sur le papier que dans les faits ? Trahison de la dame ? La perte de ce gage ne serait elle pas plutôt une excuse de sa part, pour balayer son prétendant courtois d’un revers de main ? Un autre razo (à prendre avec les mêmes réserves que le premier), penchera clairement en faveur de cette hypothèse, n’hésitant pas à affirmer que la Dame avait trahi plusieurs fois l’amour et la confiance de Giraut. C’est d’ailleurs ce que le poète suggèrera, lui même, ici, pour se défendre.

Une Alamanda peut en cacher une autre

En suivant la piste de la véracité historique, on s’étonne un peu de la coïncidence des deux prénoms au point de se demander si le poète ne joue pas au jeu de la chaise vide, en s’inventant une conseillère imaginaire ou, peut-être même, des amours imaginaires. Si cette deuxième Alamanda a vraiment existé, la relation que Guiraut a entretenu avec elle, apparaît, en tout cas, bien étroite et familière dans cette poésie.

Au jeu habituel des devinettes médiévales et à 800 ans de distance, un certain nombre d’érudits penche, en tout cas, en faveur d’une Alamanda troubairitz réelle contemporaine de Guiraut de Bornelh. Certains auteurs parlent, notamment, d’une certaine Alamanda de Castelneau, troubairitz à la cour de Toulouse. Dans cette hypothèse, elle aurait pu avoir écrit sa part de vers, dans cet échange plutôt rythmé, qui se joue sur fond de franchise. Pour d’autres médiévistes, le tout est plutôt à mettre au crédit de Giraut, ou même totalement de cette dame Alamanda.

De notre côté, nous ne nous aventurerons pas à trancher. Aussi, pour courir après l’historiographie de toutes ces possibles Alamanda, réelles, historiques, fictives ou hypothétiques, vous pouvez vous reporter valablement à l’ouvrage suivant de Robert A Taylor : A Bibliographical Guide to the Study of Troubadours and Old Occitan Literature, sorti chez Medieval Institute Publications, en 2015.

Aux sources de cette chanson médiévale

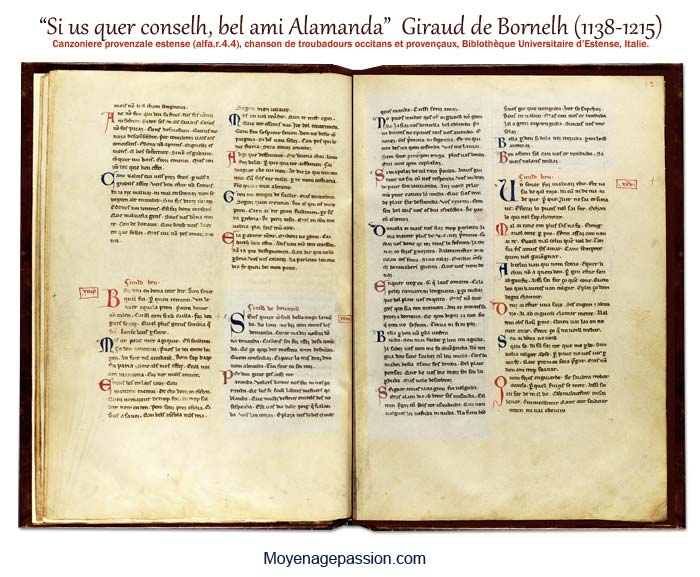

La présence de cette tenson de Giraut de Borneil dans de nombreux manuscrits médiévaux plaide, en faveur, de sa popularité. Elle a même certainement influencé d’autres textes d’époque (2). On a également pu faire remarquer des parentés de ton entre cette pièce et le serventois de Bertran de Born D’un sirventes no.m cal far loignor ganda et la pièce (3).

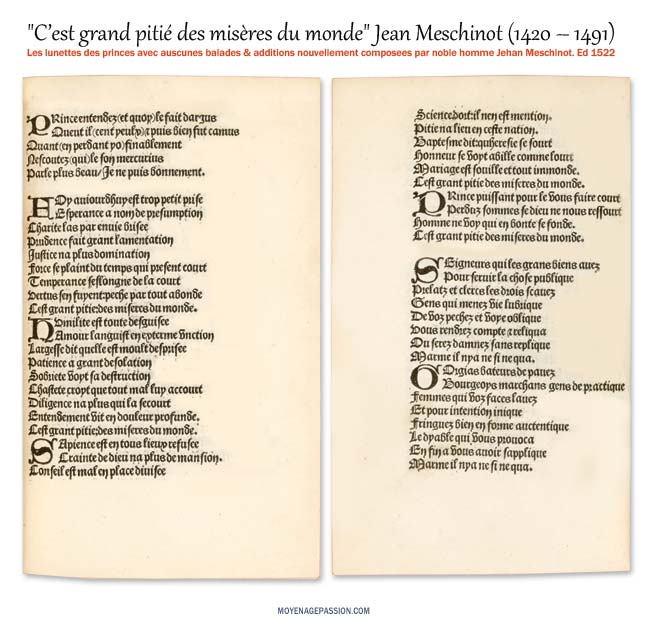

Du point de vue des formes, certains philologues ont également souligné des convergences de style et d’argumentaires entre les vers de la trobairitz de cette pièce et la chanson « A chantar m’er de so qu’eu no volria » de la comtesse Béatrice de Die. Du point de vue des sources manuscrites, nous vous la présentons (ci-dessus) dans le Canzionere provenzale de la Bibliothèque d’Estense de Modène, en Italie (cote alfa.r.4.4). Ce recueil de pièces de troubadours est référencé, quelquefois, sous le nom de chansonnier D.

Une belle interprétation d’Hespèrion XX

sous la direction de Jordi Savall

Pour son interprétation, nous avons choisi celle que nous proposaient Jordi Savall et son ensemble médiéval Hespèrion XX (désormais rebaptisé Hespèrion XXI), à la fin des années 70.

Cansos de Trobairitz

un album en hommage aux trobairitz occitanes

Cette version de la chanson de Giraut de Borneil, par Hespèrion XX est apparue, pour la première fois, dans l’album Cansos de Trobairitz . Enregistré en 1977 et paru en 1978, ce dernier proposait de redonner de la voix aux poétesses et compositrices occitanes, du XIIe siècle au tout début du XIIIe. On y retrouve ainsi, pour une durée de 50 minutes d’écoute, 7 pièces d’exception en provenance du Moyen Âge central et toutes en occitan médiéval. La sélection se partage entre compositions originales (paroles et musiques) et contra factum : soit, dans un esprit très médiéval, l’adaptation ou utilisation, par le directeur catalan, d’une musique existante de la même époque, sur une chanson demeurée, jusque là, sans notation.

Sur Cansos de Trobairitz, aux côtés de la chanson du jour de Guiraut de Bornelh, on pourra découvrir : une pièce de la comtesse de Provence et Gui de Cavaillon sur une musique de Gaucelm Faidit, trois pièces de la Comtesse Béatrice de Die (une sur une musique de cette dernière et deux autres, sur des compositions empruntées à Raimon de Miravla et Bernard de Vendatorn). Enfin, viennent s’ajouter à ce tableau sonore, une pièce anonyme sur une musique de Arnaut de Maruelh et encore, une chanson du troubadour Cadenet (Elias Raimond Bérenger).

Musiciens présents sur cet album :

Montserrat Figueras (voix), Josep Benet (voix), Pilar Figueras (voix), Jordi Savall (vièle & lyre), Hopkinson Smith (lute & guitarre), Lorenzo Alpert (flûte), Gabriel Garrido (flûte et percussion), Christophe Coin (vielle & rebab)

« España Antigua » un voyage en musique

du Moyen Âge central à la période baroque

Sauf erreur, l’album original Cansos de Trobairitz n’a pas été réédité récemment. On pourra toujours tenter de le chercher d’occasion en version vinyle. Une autre option est de le retrouver dans une compilation de 8 CDs signés Hespèrion XX et Jordi Savall et ayant pour titre España Antigua. C’est même le premier CD de la série.

Sorti chez Warner Music en 2001, ce coffret assez accessible en terme de prix, au regard de son généreux contenu, est une véritable invitation au voyage à travers l’œuvre du grand maître de musique catalan. En prenant le large, depuis les rives du XIIe siècle, ces 8 CDs d’exception emporteront l’auditeur jusqu’à l’ère baroque espagnole, de la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle : tout un programme à la façon unique de Jordi Savall. Voir ce lien pour plus d’informations : Espana Antigua : Spanish Secular Music (Coffret 8 CD)

Si us quer conselh, bel’ ami’ Alamanda

en occitan médiéval et en français moderne

Si us quer conselh, bel ami Alamanda,

No.l me vedetz, c’om cochatz lo.s demanda;

Que so m’a dich vostra domna truanda

Que lonh sui fors issitz de sa comanda

Que so que.m det m’estrai er’ e.me desmanda.

Que.m conselhatz?

C’a pauc lo cor dins d’ira no m’abranda,

Tan fort en sui iratz’-

Si je cherche conseil auprès de vous, belle amie Alamanda

Ne me le refusez pas, cas c’est un homme en détresse qui le demande ;

Puisque votre dame traîtresse m’a dit

Que je suis désormais fort loin de son pouvoir

Et que ce qu’elle m’avait donné, à présent, elle me le reprend.

Que me conseillez-vous ?

Car pour peu mon cœur s’embrase de chagrin,

De manière si forte que j’en suis affligé.

Per Deu, Giraut, ges aissi tot a randa

Volers d’amic no.s fai ni no.s garanda;

Car si l’us falh, l’altre conve que blanda,

Que lor destrics no crescha ni s’espanda.

Pero si.us ditz d’alt poi que sia landa,

Vos la.n crezatz,

E plassa vos lo bes e.l mals que.us manda;

C’aissi seretz amatz.-

Par Dieu, Giraut, les choses ne sont pas ainsi, tout soudain

Désir d’amant ne se fait, ni ne se réalise ainsi ;

Car si l’un faute, il convient que l’autre s’adoucisse,

Afin que leurs peines ne croissent et ne s’étendent.

Mais si elle vous dit d’une haute colline que c’est une plaine

Vous devez l’en croire.

Et que vous plaisent le bien et le mal qu’elle vous envoie;

Car c’est de cette façon que vous serez aimé.

No posc mudar que contr’ orgolh no gronda,

Ja siatz vos, donzela, bel’ e blonda.

Pauc d’ira.us notz e paucs jois vos aonda;

Mas ges n’etz primera ni segonda!

Et eu que tem d’est’ira que.m confonda,

Qe m’en lauzatz,

Si.m tem perir, que.’m traia plus vas l’onda?

Mal cut que.m chabdelatz!-

Je ne peux me taire et ne pas gronder contre l’orgueil,

Bien que vous soyez, Donzelle, belle et blonde.

Peu de peine vous afflige et peu de joie vous comble:

Mais en cela vous n’êtes ni première, ni seconde !

Et je suis celui qui redoute que ce chagrin ne me détruise,

Que me recommanderez-vous (là),

Si je crains de périr (noyer), cela ne va t-il pas m’attirer plus encore vers l’onde ?

Je crois que vous me guidez bien mal !

Si m’enqueretz d’aital razo preonda,

Per Deu, Giraut, no sai com vos responda;

Pero, si.us par c’ab pauc fos jauzionda,-

Mais volh pelar mo prat c’altre. me tonda.

E s’e.us er’oi del plach far dezironda,

Ja l’encerchatz

Com so bo cor vos esdui’ e.us resconda;

Be par com n’etz cochatz!-

Si vous me questionnez à propos d’un sujet si profond

Par Dieu, Girau, je ne sais comment vous répondre ;

Mais si vous avez pensé que je suis de nature à me satisfaire de peu

Je préfère raser (récolter) mon propre champ plutôt qu’un autre ne le tonde.

Et si vous êtes désireux d’aboutir à un réconciliation,

Vous devez chercher à comprendre d’abord

Pourquoi elle éloigne de vous et vous cache son beau corps

Ce par quoi vous êtes bien tourmenté !

Donzel, oimais no siatz trop parlera!

S’ilh m’a mentit mais de cen vetz primera,

Cudatz vos donc que totztems l’o sofera?

Semblaria c’o fezes per nescera

D’altr’ amistat-er’ ai talan que.us fera,

Si no.chalatz!

Melhor conselh dera na Berengera

Que vos no me donatz.-

Donzelle, ne soyez pas si bavarde !

Car elle m’a mentit cent fois la première,

Croyez vous donc que je le supporterai éternellement ?

Il semblerait que vous le faites par sottise (Je passerais pour un ignorant).

J’aurais envie de trouver d’autres amitiés

Si vous ne vous tenez pas coite !

Dame Berengera donnerait de meilleurs conseils

Que ceux que vous me donnez.

L’ora vei eu, Giraut, qu’ela.us o mera,

Car l’apeletz chamjairitz ni leugera;

Per so cudatz que del plach vos enquera?

Mas no cut ges que sia tan manera;

Ans er oimais sa promessa derrera,

Que que.us diatz,

Si s’en destrenh tan que ja vos ofera

treva ni fi ni patz.-

Désormais je vois, Giraut, comment elle vous récompense en retour

Pour la traiter de femme changeante et volage,

Vous croyez que cela vous aidera dans cette querelle ?

Je ne pense pas que ce soit la chose à faire ;

Au contraire, à présent, elle mettra sa promesse plus en arrière encore,

Quoi que vous en disiez.

Si encore elle prend sur elle de jamais vous offrir (à nouveau)

Trêve, foi ou paix.

Bela, per Deu, no perda vostr’ aiuda,

Car be sabetz com me fo convenguda.

S’eu m’ai falhit per l’ira c’ai aguda,

No.m tenha dan; s’anc sentitz com leu muda

Cor d’amador, ami’, e s’anc fotz druda,

Del plach pensatz;

Que be vos dic: Mortz sui, si l’ai perduda,

Mas no l’o descobratz!-

Belle, par Dieu, ne me retirez pas votre aide,

Quand vous savez bien ce qui m’a été promis

Si je me suis égaré par ma tristesse (ma colère)

Ne m’en gardez pas dommage ; si vous n’avez jamais senti comment est mu aisément, un cœur amoureux, amie, et si jamais vous fûtes aussi amante

Prenez soin de cette réconciliation.

Car je vous le dit bien clairement : je mourrai si je l’ai perdu

Mais ne lui révélez pas cela !

Senher Giraut, ja n’agr’eu fi volguda,

Mas ela.m ditz c’a drech ses irascuda,

C’altre.n preietz, com fols, tot a saubuda,

Que no la val, ni vestida ni nuda.

No fara donc, si no.us gic, que vencuda

S’altre.n preiatz?

Be.us en valrai, ja l’ai’ eu mantenguda,

Si mais no.us i mesclatz.-

Seigneur Giraut, j’aurais déjà voulu que tout cela finisse

Mais elle me dit qu’elle a le droit d’être en colère,

Quand vous en courtisiez une autre, comme un fou, au vu et au su de tous,

Une qui ne la vaut ni vêtue, ni dénudée,

Ne ferait-elle, alors, montre de faiblesse, si elle ne vous quittait pas

Alors que vous en courtisez une autre ?

Mais je vous soutiendrai auprès d’elle, je l’ai toujours fait

A condition que vous ne fassiez plus de telles choses (fig commerce charnel ?)

Bela, per Deu, si d’ela n’etz crezuda,

per me lo.lh afiatz!-

Belle, par Dieu, si vous avez sa confiance

Rassurez la pour moi.

Ben o farai; mas can vos er renduda

S’amors, no la.us tolhatz!

Je m’en chargerai, mais quand elle vous aura rendu

son amour, ne reprenez pas le vôtre (ne la privez pas du votre ie respectez vos engagements courtois).

NB : Après m’être attelé un sérieux nombre d’heures à cette traduction, en croisant sources et dictionnaires diverses, versions déjà traduites par d’éminents chercheurs, dans des langues variées (espagnol, anglais, italien, français,…) je dois avouer que certaines zones d’ombre demeurent. A l’habitude, il est donc question d’approcher le sens, quelquefois même de l’extrapoler. Il n’y a aucune prétention de l’épuiser.

En vous souhaitant une excellente journée.

Fred

pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes

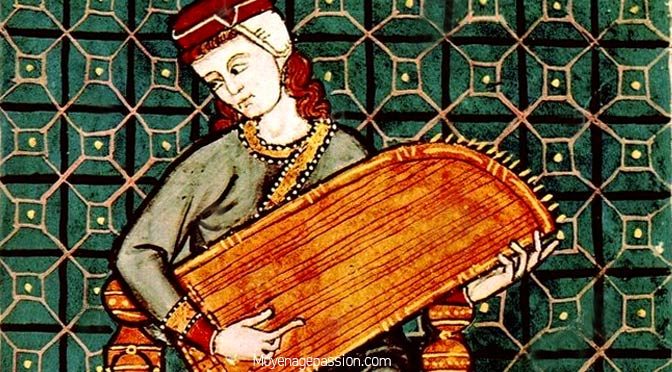

PS : l’enluminure ayant servi à l’image d’en tête est tirée du Manuscrit des Cantigas de Santa Maria de la Bibliothèque de l’Escurial, à Madrid.

(1) La Réception des troubadours au Moyen âge (oc et oïl), Revue des langues romanes, T CXXIV N°2, Isabel de Riquer

(2) Los Debates entre Trobairitz y el conselh, Tania Vázquez García, Estudios Románicos, Volumen 26, 2017

(3) Chansons de guerre : la voix de Bertran de Born, Sarah Kay, Magazine Transposition Musique et sciences sociales (H-Série 2 -2020)