Sujet : poésie médiévale, moyen-français, historiens médiévistes, littérature médiévale, biographie.

Auteur : François Villon (1431-?1463)

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle.

Titre : Les Lundis de l’Histoire, France Culture

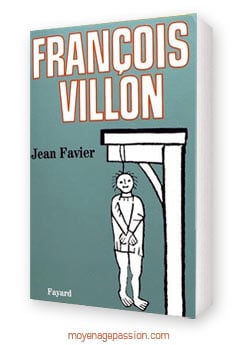

Ouvrage : François Villon, Jean Favier, Fayard (1982)

Bonjour à tous,

e 1966 à 2014, France Culture a présenté, chaque début de semaine, en milieu d’après-midi, un programme dédié à la passion de l’Histoire et à ses plus grands auteurs et chercheurs. Cette émission d’anthologie avait pour titre Les Lundis de l’Histoire. Las ! après une longue aventure de presque 50 ans, elle s’est finalement, arrêtée avec le décès de Jacques le Goff qui l’avait animée, de son brillant esprit, dès 1968.

Cinq experts pour éclairer la biographie et l’oeuvre de François Villon

Actuellement, on peut trouver, sur le site de France Culture, un nombre important de podcasts des Lundis de l’Histoire. Ils couvrent une période allant de 2005 à 2014. Pourtant, à ce jour, il ne semble pas qu’il y ait d’archives publiques sur les éditions précédentes de cette grande émission. Tout en étant heureux de retrouver déjà près de 400 opus sur le site de la radio, on peut le déplorer, en espérant que le futur verra naître un tel projet. En près d’un demi-siècle, ce programme radiophonique a, en effet, vu passer, sous la houlette du médiéviste Jacques Le Goff, les plus prestigieux historiens et esprits du temps ; elle a aussi traité tous les thèmes, finissant, par entrer, à son tour, dans l’Histoire, mais aussi dans l’Histoire de l’Histoire, soit l’Historiographie.

Dans l’attente de voir, peut-être un jour, des archives complètes, aujourd’hui, il nous faut rendre grâce à la très littéraire chaîne Youtube Eclair Brut de Arthur Yasmine (jeune auteur qui a, par ailleurs, déjà fait publier plusieurs ouvrages de poésies) pour être parvenue, une fois de plus, à débusquer une pièce rare. Issue d’une édition des Lundis de l’histoire diffusée à l’automne 1982, ce programme réunit quatre éminents experts du moyen âge, auxquels on ajoutera, bien sûr, l’animateur lui même : l’historien Jacques le Goff. Le thème de cette émission nous est cher puisqu’elle traite de François de Montcorbier, que nous connaissons tous mieux sous le nom de François Villon ; ce programme d’exception fut enregistré à l’occasion de la sortie, cette même année 1982, par Jean Favier (lui-même grand historien de la période médiévale) de son ouvrage : « François Villon » chez Fayard.

Un Villon plus réel que jamais

« Des écoles aux tavernes, du port en Grève au cimetière des Innocents, de la cour chevaleresque du roi René au bouge de la Grosse Margot, les véritables héros de ce livre sont la vie et la mort, Dieu et la Fortune, l’amour et la haine, la justice et la misère. Mais l’oeil du poète est malicieux, et il a cent facettes. »

François Villon, Jean Favier ( Fayard, 1982)

Plus qu’un tour complet de l’œuvre de Villon, on abordera, dans ce programme, des éléments au plus près de la vie de cet auteur du Moyen Âge tardif. C’est même d’ailleurs tout l’intérêt de cette émission même si, bien entendu, les deux ne peuvent être démêlées si facilement : comme pour bien des auteurs de cette période, l’œuvre alimente nécessairement une partie de ce que les historiens tentent de déduire de sa biographie, même en y mettant, bien sûr, tous les guillemets que cela suppose. Sur Villon, il existe heureusement quelques sources historiques et juridiques sur lesquels on peut s’appuyer pour effectuer quelques croisements supplémentaires.

Loin des caricatures faciles

On le doit sans nul doute aux esprits éclairés qui l’ont animé voilà près de 40 ans, mais un des atouts majeurs de ce programme est de soulever des questions tout à fait ouvertes sur la vie véritable de Villon. Pour peu, on y découvre presque un nouveau Villon, petit clerc, qui pourrait bien s’être démené pour tenter de devenir un auteur suffisamment reconnu pour en vivre. Aurait-il conçu son testament comme une sorte de book ? Angles nouveaux, hypothèses plus qu’affirmations, discussions et réflexions nourries en tout cas. On n’y tombe jamais dans la caricature facile et un peu romanesque d’un Villon repris à la sauce du XXe siècle : mauvais garçon, poète maudit, fornicateur et jouisseur patenté, voleur, criminel notoire, peut-être même coquillard, etc… Le tableau est impressionniste, il se découvre par petites touches entre ombre et lumière.

Au sortir, vous en apprendrez sur Villon dans cette émission qui remet un peu les pendules à l’heure, tout en se défendant de trancher aveuglément. On s’y posera des questions sur l’itinéraire professionnel comme sur les errances de Villon. On interrogera aussi, au passage, cette Ballade contre les ennemis de la France que nous avons déjà abondamment commentée. Était-elle une commande ou plutôt l’oeuvre spontanée d’un Villon naturellement attaché aux valeurs de la France ? Elle laissera nos intervenants un peu désaccordés aux portes du mystère. On y fera encore de belles incursions dans le Paris du milieu du XVe siècle et dans le cœur de ses tavernes.

De la vulgarisation en histoire

Au sortir de cette approche tout en nuances, qui ne craindra pas de laisser en chemin de belles interrogations et quelques espaces vides habités de mystère, on ne pourra s’empêcher de se dire que Jacques le Goff faisait encore, ici, la démonstration d’une chose : on pouvait (et on peut sans doute toujours) réunir autour d’une table d’excellents chercheurs universitaires et de brillants historiens tout en réussissant à faire une émission qui s’adresse à tout le monde, au public averti comme au grand public. Le tout sans tomber dans une histoire schématique, simplifiée, ni dans une sorte de « vulgate » narrative à un seul degré. Et s’il s’agit là d’une forme de « vulgarisation » (concept un peu fourre-tout dont il faut quelquefois se défier en ce qu’il commence à la sortie des laboratoires pour finir on ne sait où, et quelquefois jusque dans des productions à des lieues des vérités historiques sous prétexte de les mettre à portée), mais, soit, s’il s’agit là d’une forme de « vulgarisation », disais-je, alors elle devrait donner le La ou au moins de vraies lettres de noblesses à sa définition.

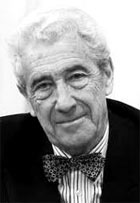

Jean Favier : grand historien-archiviste des XXeme-XXIeme siècle

Eléments de biographie

Jean Favier (1932-2014) est un historien archiviste chartiste des XXe et XXIe siècles. Egalement agrégé d’histoire, il suivit une brillante carrière universitaire débuté à Rennes puis Rouen et qui le conduisit finalement à être directeur d’Etudes à la prestigieuse Ecole Pratiques des Hautes Etudes. Il y officia de longues années, avant d’aller enseigner la Paléographie médiévale à la Sorbonne.

Au cours de son parcours, il a également été très actif dans le domaine de la culture ; il a notamment conduit, pendant plus de 20 ans, de grandes œuvres et travaux pour les archives nationales. Entre autres fonctions notables, on le retrouvera également président de l’Académie des Belles Lettres et, dans le domaine de la publication, directeur de la Revue Historique pendant 25 ans. Son action dans le domaine de la Culture, de l’Histoire et des Archives lui ont valu de nombreux titres honorifiques. Pour l’ensemble de son parcours et de ses contributions, Jean Favier est à juste titre, reconnu, à la fois comme un grand historien médiéviste et comme un grand serviteur de l’Etat.

L’ouvrage de Jean Favier sur François Villon

Ce livre est encore édité chez Fayard au format broché. Voici un lien utile pour plus d’informations : François Villon

Quelques autres publications

Si les contributions et publications de Jean Favier ne se sont pas cantonnées au Moyen Âge, il a tout de même produit un nombre considérable d’ouvrages dans ce domaine. Citons pour exemple : Philippe le Bel (1978, Fayard), La Guerre de Cent Ans (sorti chez Fayard en 1980 et qui lui vaudra plusieurs prix), La France féodale (1995, GLM ). Sur les circuits des affaires et le monde économique médiéval, on pourra également lire De l’Or et des épices : naissance de l’homme d’affaires au Moyen Âge (1987, Fayard), ou encore le Bourgeois de Paris au Moyen Âge (2012, Tallandier). Enfin, on pourra compléter cette esquisse de bibliographie par des ouvrages comme Louis XI (2001, Fayard) ou Les Plantagenêts : origines et destin d’un empire (2004, Fayard), et on mentionnera encore son impressionnant Dictionnaire de la France Médiévale, sorti en 1993, chez Fayard également.

Les autres intervenants de cette émission

Philippe Contamine grand historien et universitaire, longtemps enseignant d’histoire du Moyen Âge à Paris X, puis à Paris V (voir son excellente conférence sur les Français aux temps médiévaux)

Félix Lecoy (1903-1997): philologue, romaniste et universitaire, spécialisé en littérature médiévale. Enseignant au Collège de France (chaire de langue et littérature française du Moyen Âge).

Bernard Guénée (1927-2010) : enseignant-chercheur, académicien et historien français, normalien, professeur émérite d’Histoire médiévale à La Sorbonne, directeur d’études à l’EPHE.

Jacques le Goff (1924-2014) : historien-médiéviste, directeur de l’EPHE, co-directeur de la revue Les Annales, co-producteur et présentateur de l’émission les Lundis de l’Histoire. A l’image des trois autres, il est difficile de résumer son parcours en 2 phrases, mais disons que dans la ligne de la Nouvelle histoire, il a fait de l’histoire des mentalités du Moyen Âge et de l’anthropologie historique de l’Occident médiéval ses grandes spécialités. (voir d’autres articles à son sujet sur le site)

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

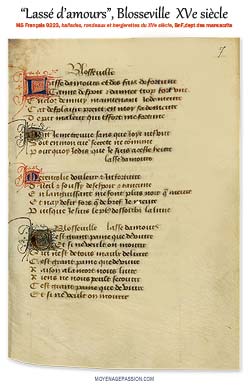

u XVe siècle, les nobles défilent à la cour de Charles d’Orléans et on s’y adonne à la poésie, encouragé par les goûts et le talent du prince lettré. Revenu de longues années de capture en Angleterre, ce dernier y avait eu le temps de se consacrer longuement à la poésie et aux lettres. On se souvient, en effet, que la bataille désastreuse d’Azincourt lui avait coûté 25 ans de sa liberté.

u XVe siècle, les nobles défilent à la cour de Charles d’Orléans et on s’y adonne à la poésie, encouragé par les goûts et le talent du prince lettré. Revenu de longues années de capture en Angleterre, ce dernier y avait eu le temps de se consacrer longuement à la poésie et aux lettres. On se souvient, en effet, que la bataille désastreuse d’Azincourt lui avait coûté 25 ans de sa liberté.

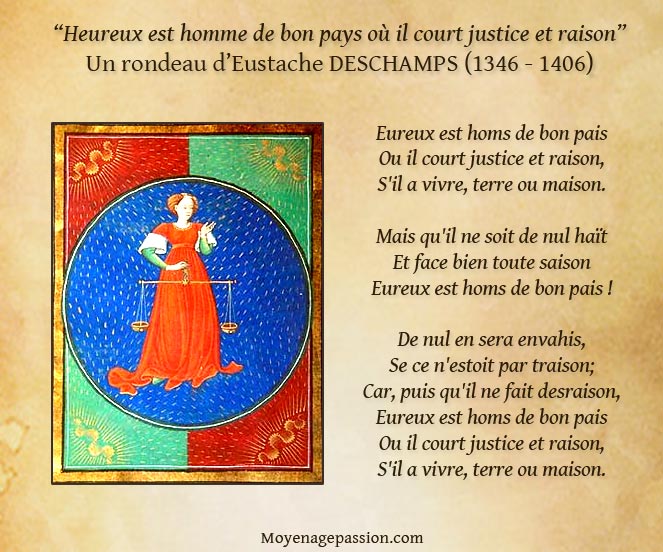

Sujet : poésie médiévale, fable médiévale, langue d’oïl, vieux français, anglo-normand, auteur médiéval, ysopets, poète médiéval, pauvreté, justice, poésie satirique

Sujet : poésie médiévale, fable médiévale, langue d’oïl, vieux français, anglo-normand, auteur médiéval, ysopets, poète médiéval, pauvreté, justice, poésie satirique