Sujet : poésie médiévale, auteur médiéval, moyen-français, manuscrit ancien, rondeau, malheur, malchance, chance.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

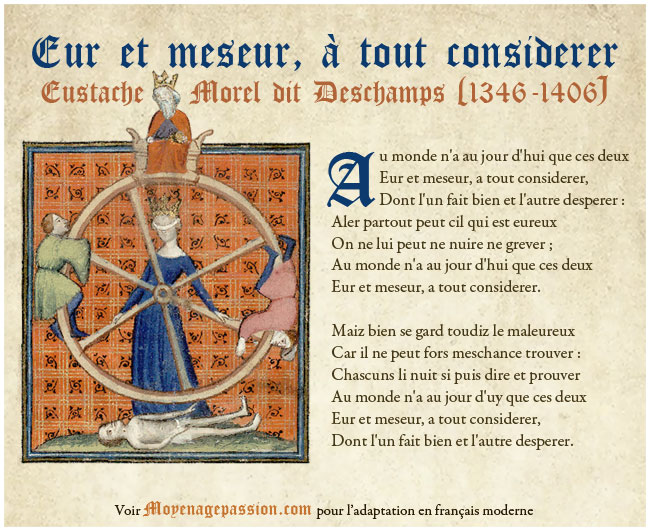

Titre : «Eur et meseur, a tout considerer»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, T IV, Marquis de Queux de Saint-Hilaire (1878)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous retrouvons Eustache Deschamps, le temps d’un rondeau. Cette courte pièce fera écho à quelques autres ballades déjà croisées chez ce poète et officier de cour du Moyen Âge tardif, sur le thème de la fortune : « eur », « heur » (la chance, le sort, la bonne fortune) et son opposé « meseur » (le malheur, le mauvais sort, la malchance).

Roue de fortune et fatalisme

Comment échapper à la roue de fortune ? Dans les mentalités médiévales, elle tourne inexorablement entrainant, sans distinction, les plus puissants comme tous les autres dans la chute au moment où ils s’en croyaient prémunis, ou faisant, au contraire, monter au pinacle (mais pour combien de temps ?) ceux qui se pensaient condamnés à rester indéfiniment déshérités et malchanceux.

Cette roue du sort aurait-elle arrêté de tourner pour le pauvre Eustache Deschamps ? A maintes reprises dans son œuvre, il nous aura conté ses misères et ses déboires, qu’ils siègent dans l’ingratitude et le manque de reconnaissance de son travail par les puissants, ou encore dans sa pauvreté, son domaine pillé et mis à sac, ou dans la vieillesse qui l’assaille et le trouve sans grand moyen et en santé précaire à l’hiver de sa vie.

Dans le rondeau du jour, on retrouvera notre poète du XIVe siècle résigné et fataliste. L’homme aura beau y faire si fortune ne l’accompagne pas et que le malheur suit ses pas, quoi qu’il entreprenne, il ne fera que se trouver encore plus accablé. A l’inverse, si le sort lui sourit, il aura gagné, quoiqu’il fasse, une sorte d’immunité contre l’adversité. Le propos semble générique mais ne laisse guère de doute sur l’humeur de celui qui tient la plume. Il peut même personnellement témoigner que chacun peut nuire à celui pour lequel le vent de la chance a tourné.

Aux sources manuscrites de ce rondeau

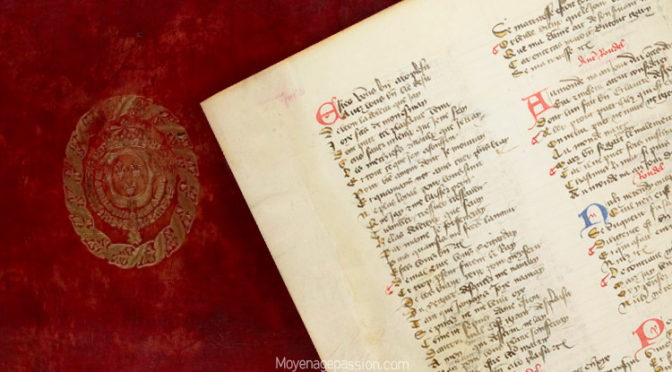

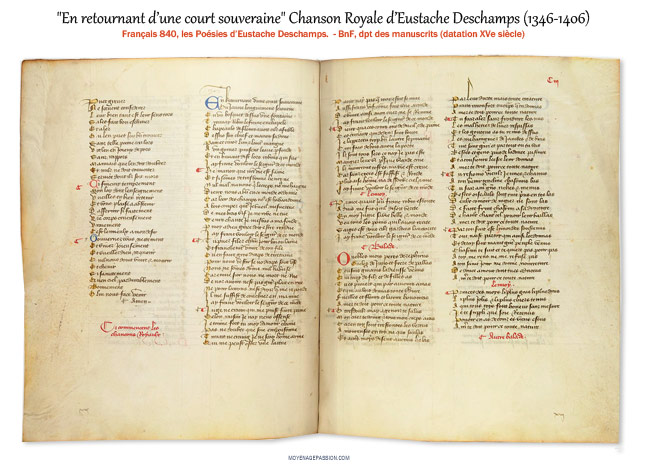

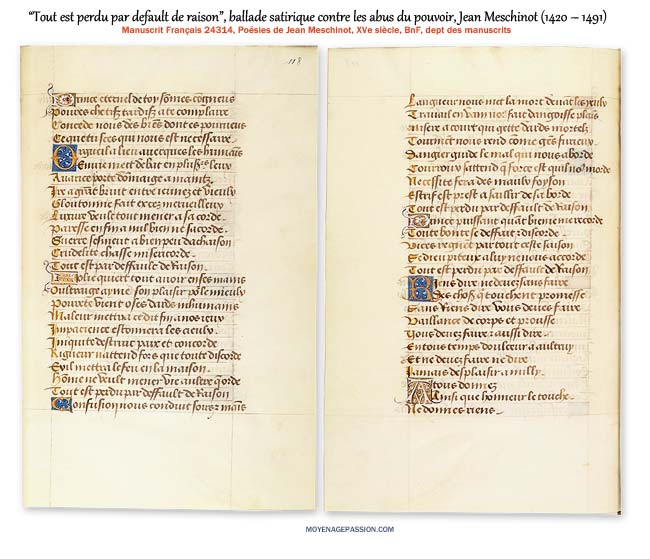

Aux sources de cette poésie, nous revenons, une fois encore, au Français 840 de la BnF (consultable sur le site Gallica.fr). Ce manuscrit, daté du début du XVe siècle, est tout entier consacré à Eustache Deschamps. Sans grandes fioritures, il étale sur près de 1200 feuillets, l’œuvre extrêmement prolifique de l’auteur du Moyen Âge tardif.

Pour la transcription moderne de ce rondeau, nous nous dirigeons, à l’habitude, sur le large travail de compilation effectué entre la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe par le Marquis de Queux de Saint-Hilaire et Gaston Paris. Vous pourrez donc retrouver cette pièce au Tome IV des Œuvres complètes d’Eustache Deschamps établies par le bon soin de ces deux auteurs.

La mise en scène de soi dans la poésie d’Eustache

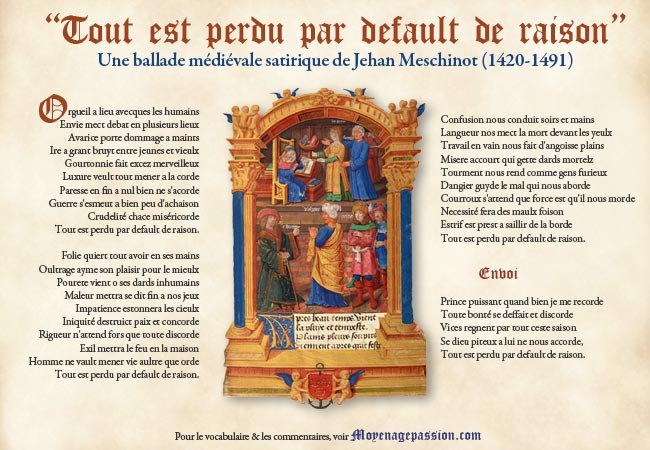

Comme les goliards ou un Rutebeuf l’avaient fait avant lui et comme un François Villon ou un Meschinot y souscriront un peu plus tard, dans son œuvre, Eustache Deschamps ne s’est pas privé de mettre en scène ses propres déboires et les revers de sa destinée.

Dans cette posture du poète qui cible un auditoire, en général, plutôt aristocratique (princes, courtisans, gens de cour, etc…), afin de le prendre à témoin de ses malheurs personnels, on est bien enclin d’imaginer que l’auteur force quelquefois le trait pour s’attirer quelques faveurs. A défaut d’en appeler à des jauges psychologiques mal calibrées, il faut au moins faire le constat qu’Eustache Deschamps s’inscrit ici dans une tradition littéraire qu’il prolonge et étoffe à la lumière de son propre chemin de vie (1).

Dans d’autres textes, la mise en scène de ces traits ira même chez lui jusqu’à l’exagération comique et l’auto-dérision. L’humour prendra alors, des tours physiques et burlesques quand il se couronnera, lui-même, « roi des laids ». Ce n’est pas le cas dans le rondeau du jour dont le ton assez fataliste et impersonnel laisse deviner un Eustache plutôt désabusé face à son propre sort.

Eur et meseur, a tout considerer

dans le Moyen Français d’Eustache

Au monde n’a au jour d’hui que ces deux

Eur et meseur, a tout considerer,

Dont l’un fait bien et l’autre desperer:

Aler partout peu cil qui est eureux

On ne lui peut ne nuire ne grever ;

Au monde n’a au jour d’hui que ces deux

Eur et meseur, a tout considerer.

Maiz bien se gard toudiz le maleureux

Car il ne peut fors meschance trouver :

Chascuns li nuit si puis dire et prouver ;

Au monde n’a au jour d’uy que ces deux

Eur et meseur, a tout considerer,

Dont l’un fait bien et l’autre desperer:

Traduction en Français actuel

A notre époque, tout bien considéré,

seul importe la chance ou le mauvais sort

l’un fait le bien, l’autre le désespoir.

Celui qui est chanceux peut aller en tout lieu

Nul ne pourra lui nuire ni lui faire du tort ;

De nos jours, tout bien considéré,

Seuls comptent la chance ou le mauvais sort.

Mais qu’il se défie bien de tout, le malheureux,

Car, quoiqu’il fasse, il ne pourra trouver que malchance.

Chacun lui nuira, ainsi puis-je l’affirmer et le prouver ;

En notre temps, tout bien considéré,

Il n’y a que la chance ou le mauvais sort qui comptent

l’un fait le bien, l’autre le désespoir.

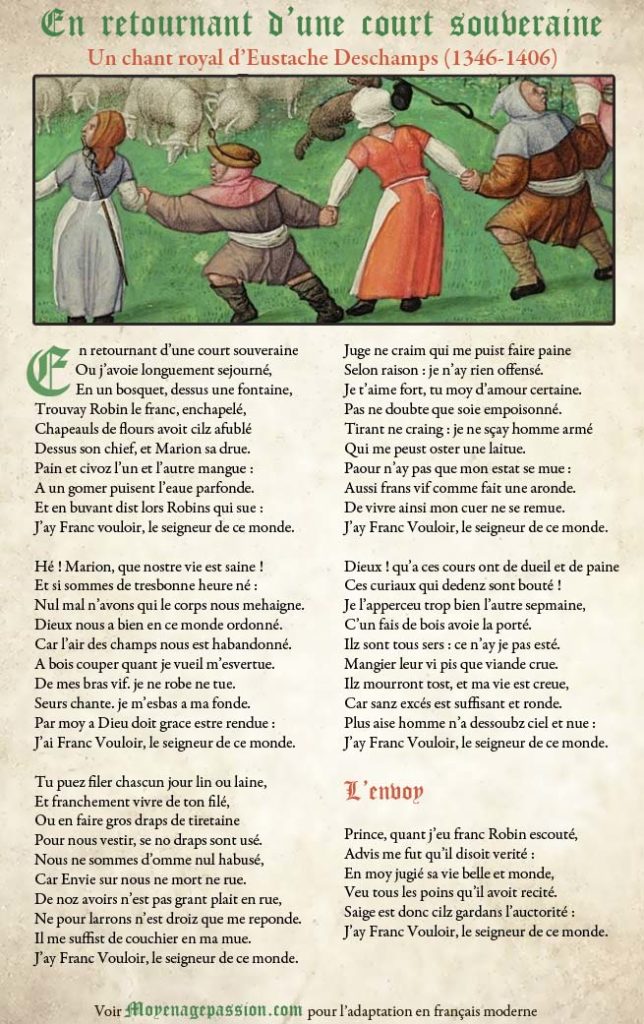

Quelques autres poésies médiévales & articles sur le même sujet :

La roue de fortune, Anonyme

Fortune & ses joies, Christine de Pizan

De Fortune me doit Plaindre, Guillaume de Machaut

La paix de Rutebeuf, sur le je & le jeu du poète médiéval

En vous souhaitant une belle journée

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

(1) Voir l’article François Villon au miroir d’Eustache Deschamps Florence Bouchet Université Toulouse – Jean Jaurès PLH : Patrimoine, Littérature, Histoire, dans Villon à la lettre, articles réunis par Nathalie Koble, Amandine Mussou, Anne Paupert et Michelle Szkilnik,

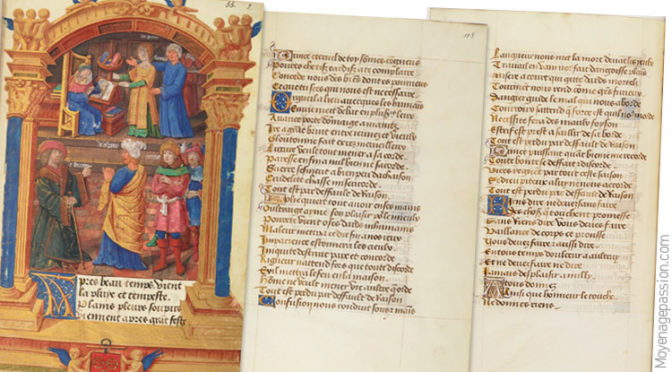

NB : l’enluminure de l’illustration (roue de fortune) provient du Manuscrit 0264 de la Bibliothèque de l’Institut de Paris. Daté du XIVe siècle, cet ouvrage contient la Consolation de Philosophie texte demeuré anonyme, ainsi que le testament de Jean de Meun et divers autres textes liturgiques. Vous pouvez consulter quelques-unes de ses enluminures sur le site de la bibliothèque.