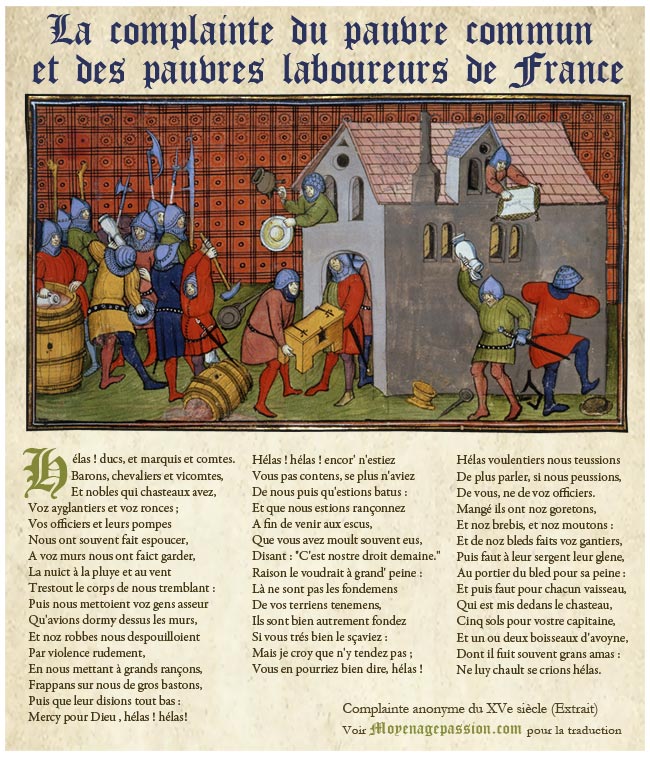

Sujet : complainte, poésie médiévale, poésie satirique, guerre de cent ans, moyen-Français, misère, laboureurs, écorcheurs, routiers.

Période : Moyen Âge tardif, XVe siècle.

Titre : Complainte du pauvre commun et des pauvres laboureurs de France

Auteur : anonyme

Ouvrage : Les chroniques d’Enguerrand de Monstrelet, (1400-1444)

Bonjour à tous,

ans le courant du Moyen Âge tardif, Enguerrand de Monstrelet, auteur et chroniqueur picard, acquis à la cause bourguignonne nous a laissé des chroniques sur les luttes intestines qui agitent la France de son temps et sur l’inévitable guerre de cent ans.

Nous sommes dans la première moitié du XVe siècle (1400-1444) et le chroniqueur médiéval entend succéder à l’œuvre de Froissart. Le destin, pas plus que la postérité, ne lui prêteront le talent de plume de son prédécesseur mais son œuvre demeurera, quoi qu’il en soit, une témoignage de référence utile pour cette période. Aujourd’hui, nous continuons de nous intéresser à une complainte populaire que l’on retrouve citée dans ses chroniques historiques sous le titre : « la complainte du pauvre commun et des pauvres laboureurs de France« .

Complainte sur les dommages collatéraux

de la guerre et les exactions des écorcheurs

Pendant la guerre de cent ans, les campagnes souffrirent et s’enflammèrent plus d’une fois sous la pression des dommages collatéraux de la guerre et des exactions : pillages, disette, compagnies de routiers, de mercenaires ou d’écorcheurs qui errent, sans solde, à la traîne des batailles et qui se payent en rançonnant ce qu’il trouve sur leur passage. Bien souvent, le petit peuple subit tout cela, impuissant, jusqu’à ce que la misère gronde trop fort et finisse par engendrer des débordements généralement réprimés dans la violence.

La Complainte du pauvre commun et des pauvres laboureurs de France témoigne du sort fait au petit peuple dans les périodes les plus difficiles. Ce dernier y exprime sa révolte contre les conflits nobiliaires et les pouvoirs dont il finit toujours par devenir l’otage.

Auteur et attribution de cette complainte

Dans ses chroniques, Enguerrand de Monstrelet ne cite pas l’auteur de cette complainte. Il ne la commente pas, non plus. Du point de vue de l’attribution, on a pu quelquefois en prêter la paternité au chroniqueur lui-même, même s’il ne la revendique pas. Le poète Alain Chartier a parfois été, lui aussi, désigné comme un auteur possible de ce texte. Les deux pistes ne semblent toutefois pas les bonnes et la pièce a donc conservé, jusque là, son anonymat.

Du point de vue de sa datation, on la trouve rattachée à l’année 1422 dans l’ouvrage de Monstrelet. Après coup, certains historiens ont pu émettre l’hypothèse que ce cri de détresse populaire avait pu être bien antérieur à la période couverte par le chroniqueur médiéval. Il est vrai qu’on pourrait presque y lire les prémices de la grande jacquerie de 1358. Mais, là aussi, la piste est erronée.

Un chartiste à la rescousse de la datation

Pour clarifier la datation de cette complainte, il fallait bien l’aide d’un chartiste et on trouve, dans un ancien ouvrage de la bibliothèque de l’Ecole des Chartes, un éclairage plutôt convaincant signé de la main de Jules Quicherat (1).

De manière plutôt cocasse, l’explication du médiéviste et archéologue pourrait rapprocher les confusions de datation autour de cette Complainte du pauvre commun des débuts du film « Brazil » de Terry Gilliam, et notamment du moment où un certain « Archibald Buttle » se trouve confondu avec un « Archibald Tuttle », par la présence malencontreuse d’un insecte sur la trajectoire d’un caractère de machine à écrire. En l’occurrence, dans notre complainte et suivant l’hypothèse de Quicherat, un certain « Rodrigue » plutôt célèbre se serait retrouvé changé, par une erreur de copiste, en un « Todigues » totalement inconnu au bataillon. Voici la strophe en question :

« Hélas ! sans plus vous dire hélas,

Comment peuvent penser créatures,

Qui bien advisent noz figures,

Et ont sens et entendement,

Et nous voyent nuds par les rues

Aux gelées et aux froidures,

Nostre pauvre vie querant :

Car nous n’avons plus rien vaillant,

Comme aucuns vueillent langaigez.

Ils s’en sont tres mal informez ;

Car s’ils pensoient bien en Todigues

Et Escoçois en leur complices,

Et és yvers qui sont passez,

Et autres voyes fort obliques,

Dont tous estats nous sont reliques

Comme chacun nous a plusmé »

Concernant ce Rodrigue auquel la complainte se réfère d’après notre chartiste, il s’agirait donc de Rodrigue de Villandrando, seigneur d’Ussel et comte de Ribadeo et de Valladolid. Durant la première moitié de XVe siècle, ce noble d’origine espagnol se convertit en un mercenaire aussi ambitieux et indépendant que cruel, au service de Charles VII, et se fit craindre en France comme en Espagne. En 1432, il fut notamment à la tête d’une compagnie d’écorcheurs qui effectua des razzias en Anjou puis en Touraine après que les écossais soient déjà passés par là pour saigner à blanc les populations ayant l’infortune de se trouver sur leur route. C’est donc, vraisemblablement, d’après ces exactions qu’il faut dater cette complainte puisqu’elle fait référence à la fois à Rodrigue et aux écossais. Postérieure à 1432 donc et pas datée de 1422 comme la chronique le suggère et donc, plus sous Charles VII qu’à la fin du règne de Charles VI.

La complainte du pauvre commun

et des pauvres laboureurs de France (2)

Hélas ! hélas ! hélas ! hélas !

Prélats , princes , et bons seigneurs ,

Bourgeois, marchans, et advocats,

Gens de mestiers grans et mineurs,

Gens d’armes , et les trois estats ,

Qui vivez sur nous laboureurs ,

Confortez nous d’aucun bon ayde ;

Vivre nous fault, c’est le remède.

(… Retrouver la 1ère partie de cette complainte ici. )

Hélas ! comment ces tailles grans,

Qu’avez fait, passa quinze ans

Par chacun an trois fois ou deux,

Et des monnoyes (monnaie) les tumbemens ,

Et les griefs de voz sergens

Ont bien noz vaches et nos boeufs

Amoindris, et tous nos chevaux,

Tant qu’ils n’y treuvent plus que prendre :

Mais, par Jésus, le roi des cieux,

Ne sçay si vous en valiez mieux.

Pour ce vous prions à joinctes mains,

Que nous pardonnez noz complains,

Et qu’en hayne ne prenez pas,

Si nous crions ainsi, hélas !

Hélas! pour Dieu, noz bons seigneurs,

Qui estes tes grans gouverneurs,

Et gouvernez tous nostre roy,

Que nous veuillez donner secours :

An roy présentez noz clamours (plaintes, doléances),

Et vous joingnez de bonne foy

A luy faire passer l’octroy,

Que tant humblement requéron,

En nostre humble supplication.

Noz trés chers seigneurs vous sçavez

Que la clef du royaume tenez

Et que trestout (tout entièrement) ne gist qu’en vous;

Et pour ce que plaise qu’ayez

Regard à noz grans povretez,

Et qu’ayez mercy de nous.

Pour Dieu seigneurs, advisez vous,

Vous tous qui avez la puissance

De donner bonne conséquence

Aux lettres qu’envoyons au roy

Et aux estats qui sont à soy,

Et aussi pourrez en tel cas

Nous garder de crier, hélas !

Hélas ! ducs, et marquis et comtes.

Barons, chevaliers et vicomtes,

Et nobles qui chasteaux avez ,

Voz ayglantiers et voz ronces ;

Vos officiers et leurs pompes

Nous ont souvent fait espoucer,

A voz murs nous ont faict garder,

La nuict à la pluye et au vent

Trestout le corps de nous tremblant :

Puis nous mettoient voz gens asseur

Qu’avions dormy dessus les murs ,

Et noz robbes (vêtements) nous despouilloient

Par violence rudement ,

En nous mettant à grands rançons ,

Frappans sur nous de gros bastons,

Puis que leur disions tout bas :

Mercy pour Dieu , hélas ! hélas!

Hélas ! hélas ! encor’ n’estiez

Vous pas contens, se plus n’aviez

De nous puis qu’estions batus :

Et que nous estions rançonnez

A fin de venir aux escus ,

Que vous avez moult souvent eus ,

Disant : « C’est nostre droit demaine (droit seigneurial, domanial). »

Raison le voudrait à grand’ peine :

Là ne sont pas les fondemens

De vos terriens tenemens (possessions foncières),

Ils sont bien autrement fondez

Si vous très bien le sçaviez :

Mais je croy que n’y tendez pas ;

Vous en pourriez bien dire , hélas !

Hélas voulentiers nous teussions

De plus parler , si nous peussions,

De vous, ne de voz officiers.

Mangé ils ont noz goretons (cochons de lait) ,

Et noz brebis, et noz moutons :

Et de noz bleds faits voz garniers,

Puis faut à leur sergent leur glene,

Au portier du bled pour sa peine :

Et puis faut pour chacun vaisseau (vase, récipient),

Qui est mis dedans le chasteau,

Cinq sols pour vostre capitaine ,

Et un ou deux boisseaux d’avoyne ,

Dont il fuit souvent grans amas :

Ne luy chault se crions hélas.

Hélas! encore y a-il plus,

Qui moult souvent le cueur nous trouble ,

Quand le roy mect une ayde sus :

Il convient que le coup nous double ,

Vous nous en mettez en grand trouble :

Car il convient souventes fois ,

Que nous les payons par deux fois.

Et quand gens d’armes au pays viennent ,

Qui de bien vous servir se peinent ,

Pource que vous les soustenez ,

Noz beufs , et noz vaches emmeinent

Et les tuent , et les detiennent :

Et s’il est que les engardez ,

Il faut qu’ayez pour voz peines

Et de l’argent, et des avoynes ,

Et les mettent en un grand tas ;

Nous povons bien crier hélas.

Hélas ! gens d’armes et de traict (archers, arbalétriers),

Vous avez le forment (froment, vivres) deffaict ,

Et mis en consommation ;

Tourmentez nous avez de fait,

Le complaindre peu nous vaudrait

Se plus avant en dision.

Chacun sçait bien si nous menton,

Mais je croy, que vueillez ou non,

Qu’avant que soit longue saison

Passée , dire je vous os,

Que vous nous voirrez en repos.

A l’ayde de voz destinées (décisions),

Et de neiges , et de gelées

Qui ont esté en maints hyvers,

Maints (nombre de nous) en cherront (de choir) trestous en vers,

Trestous morts la gueulle bayee

Avant que l’année soit passée,

Se Dieu n’y employe sa grâce.

Ainsi lui plaise qu’il le face,

Comme il feit aux Egyptiens

Jà pieca (naguère) en l’ancien temps,

Quand il les repeut (nourrit) de la manne (nourriture biblique durant l’Exode),

Qu’il leur feit du ciel descendre,

De Pharaon les délivra,

Ainsi que de nous il fera,

S’il luy plaist,.ains Pasques fleuries

Si vous ne menez meilleur vie :

Et puis après ne dirons pas,

Que nous faciez crier hélas !

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes.

Notes

(1) Rodrigue de Villandrando, Jules Quicherat, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, revue d’érudition consacrée principalement a l’étude du Moyen Âge Tome Premier, 1844.

NB : l’enluminure utilisée pour l’illustration représente des routiers s’adonnant au pillage d’un maison à Paris. Elle est tirée du Royal 20 C VII : Chroniques de France ou de St Denis. Le manuscrit médiéval daté de la fin du XIVe siècle est actuellement conservé à la British Library. Vous pouvez le consulter ici.