Sujet : fable médiévale, anglo-normand, auteur médiéval, ysopets, poésie morale

Période : XIIe s, Moyen Âge central.

Titre : De vulpe et umbra lunae ou Dou Leu qi cuida de la Lune ce fust un fourmaige

Auteur : Marie de France (1160-1210)

Ouvrage : Die Fabeln De Marie de France, Karl Warnke (1898)

Bonjour à tous,

ujourd’hui, nous repartons à la fin du XIIe siècle, avec l’étude des fables de Marie de France. Nous y suivrons les mésaventures tragiques d’un renard, ou même d’un loup dans certains manuscrits. Dans les deux cas, le récit et la morale ne changeront pas et la poétesse nous contera comment un reflet de lune piègera cruellement l’animal.

Comme on le verra, il ne sera pas question, ici, du reflet dans l’eau qui avait trompé le Narcisse de la mythologie, pas d’avantage que celui de la fable très connue du cerf se mirant dans l’eau. Le thème du jour est plutôt celui de la convoitise et de l’obstination à vouloir posséder plus que ce qu’on l’on doit, au risque de devenir « zinzin » (oui, c’est trivial, je l’admets), voire même de connaître le pire des sorts.

De vulpe et umbra lunae,

dans l’anglo-normand de Marie de France

D’un gupil dit ki une nuit

esteit alez en sun deduit.

Sur une mare trespassa.

Quant dedenz l’ewe reguarda,

l’umbre de la lune a veü ;

mes ne sot mie que ceo fu.

Puis a pense en sun curage

qu’il ot veü un grant furmage.

L’ewe comenga a laper ;

tres-bien quida en sun penser,

se l’ewe en la mare fust mendre,

que le furmage peüst bien prendre.

Tant en a beu que il creva,

lluec chaï, puis n’en leva.

Meint humme espeire, utre dreit

e utre ceo qu’il ne devereit,

a aver tutes ses volentez,

dunt puis est morz e afolez.

Du renard piégé par un reflet de lune

adapté en français actuel

D’un renard, on dit, qu’une nuit

Alors qu’il était de sortie

Il passa tout près d’une mare.

En jetant, dans l’eau, un regard,

La lune ronde s’y reflétait

Mais il ne sut ce que c’était.

Puis, il pensa devant l’image

Qu’il s’agissait d’un grand fromage.

Et lors, commença à laper

Etant certain en sa pensée

Qu’une fois l’eau en la mare basse

Sur la tomme, il ferait main basse.

Or, en boit tant et tant qu’il crève

Tombé raide, point ne s’en relève.

Beaucoup espèrent plus de droits,

Et de choses que ne leur échoient

Voulant tous leurs désirs comblés

Les voilà morts et mortifiés.

Esope aux origines de cette fable médiévale

Comme mentionné plus haut, suivant les manuscrits, on trouve un renard ou bien un loup comme triste héros de cette fable de Marie de France. Dans les deux cas, l’issue est identique. L’animal se trouve piégé par sa gloutonnerie et quand bien même il s’agit d’un goupil, sa ruse ne le sauve pas d’avantage qu’un loup. L’obstination à posséder rend aveugle. Elle peut même être meurtrière, nous dit la morale de cette fable.

Les deux chiens qui crèvent à force de boire

& le chien et le fromage

Bien avant la poétesse anglo-normande du Moyen Âge central, on retrouve les traces de cette fable chez Esope (reprise plus tard par le fabuliste Phèdre). Chez le grec du sixième siècle avant notre ère, la fable des deux chiens qui crèvent à force de boire et celle du chien et du fromage sont sans doute, celles qui ont inspiré Marie de France. Dans la première, deux chiens voient une peau, au fond de l’eau d’un fleuve (ou encore un morceau de chair). Pour atteindre le précieux butin, ils décident de faire descendre le niveau d’un point d’eau et boivent jusqu’à plus soif, au point de finir par y laisser la leur (de peau).

L’autre fable, similaire du point de vue de la thématique — reflet, illusion, et convoitise — est celle du chien et du fromage qu’on trouve chez Esope mais qui sera également, reprise par Marie de France sous le titre « Dou chien et dou formage« . Elle raconte l’histoire d’un chien passant sur un pont, avec un fromage dans sa gueule. Voyant le reflet de ce dernier dans l’eau, l’animal se fourvoie et pense pouvoir obtenir, là, un deuxième fromage. Hélas, il lâchera la proie pour l’ombre et son avidité lui fera perdre son fromage bien réel et le reflet de celui-ci, au fond des eaux. Le chien, le loup et le renard se trouvent donc tous logés à la même enseigne.

NB : sur le thème du reflet dans l’eau mais, cette fois, avec un angle plus narcissique, on trouvera encore chez Marie de France, la fable du cerf se mirant dans l’eau et tombant en pamoison devant la beauté de ses bois.

Chez Jean de La fontaine

En faisant un bond en avant dans le temps, on retrouvera deux fables du célèbre Jean de La Fontaine sur les thèmes précédemment évoqués : les deux chiens et l’âne mort et encore Le loup et le renard.

Les deux chiens et l’âne mort

Dans la première, les deux chiens et l’âne mort, deux mâtins voyant le cadavre d’un âne flottant dans l’onde, décident de boire toute l’eau de la rivière, pour le récupérer :

« Buvons toute cette eau ; notre gorge altérée

En viendra bien à bout : ce corps demeurera

Bientôt à sec, et ce sera

Provision pour la semaine. »

Et la morale de déclamer, dans le style toujours très enlevé du fabuliste du XVIIe siècle :

Mais rien à l’homme ne suffit :

Pour fournir aux projets que forme un seul esprit

Il faudrait quatre corps ; encor loin d’y suffire

A mi-chemin je crois que tous demeureraient :

Quatre Mathusalems bout à bout ne pourraient

Mettre à fin ce qu’un seul désire.

Le loup et le renard

La deuxième fable de Lafontaine sur le thème du reflet de la lune dans l’eau est « le loup et le renard« . Elle emprunte à la fois au chien et au fromage d’Esope mais aussi à une autre fable de l’écrivain grec : le renard et le bouc dans laquelle un renard et un bouc assoiffés se retrouvent pris au piège au fond d’un puits. Le goupil sollicitera l’appui du bouc pour l’aider à sortir, et une fois dehors, laissera le mammifère caprin à son triste sort.

Dans le récit de La Fontaine du loup et du renard, le goupil sera sauvé, cette fois-ci, par sa malice. Ayant succombé à l’illusion du reflet de lune au fond d’un puits et l’ayant pris pour un fromage, il y descendra dans un premier temps :

…Voici pourtant un cas où tout l’honneur échut

A l’hôte des terriers. Un soir il aperçut

La lune au fond d’un puits : l’orbiculaire image

Lui parut un ample fromage.

Deux seaux alternativement

Puisaient le liquide élément :

Notre renard, pressé par une faim canine,

S’accommode en celui qu’au haut de la machine

L’autre seau tenait suspendu.

Voilà l’animal descendu,

Tiré d’erreur, mais fort en peine,

Et voyant sa perte prochaine…

S’apercevant bientôt de son illusion, il finira par pigeonner un loup de passage. Utilisant le même reflet de lune au dépens de ce dernier pour lui vendre un fromage, le goupil pourra se sortir de ce mauvais-pas par la ruse, en y plongeant son confrère prédateur. La morale restera une leçon sur notre propre capacité à nous illusionner sur nos propres désirs en les prenant, quelquefois, pour des réalités.

… »Descendez dans un seau que j’ai là mis exprès. »

Bien qu’au moins mal qu’il pût il ajustât l’histoire,

Le loup fut un sot de le croire ;

Il descend, et son poids emportant l’autre part,

Reguinde en haut maître renard.

Ne nous en moquons point : nous nous laissons séduire

Sur aussi peu de fondement ;

Et chacun croit fort aisément

Ce qu’il craint et ce qu’il désire.

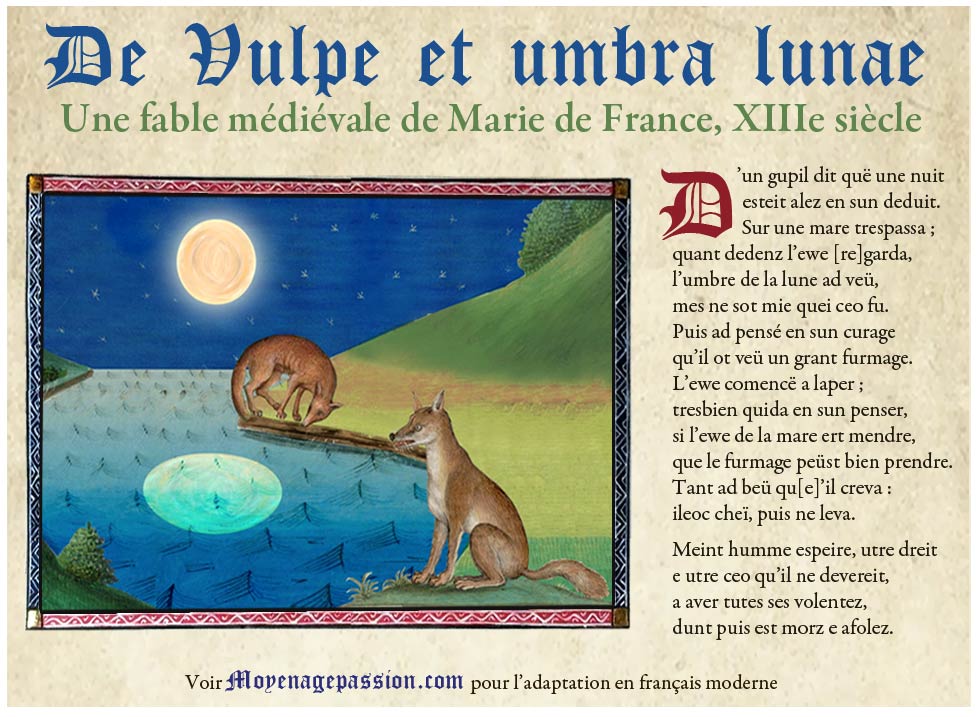

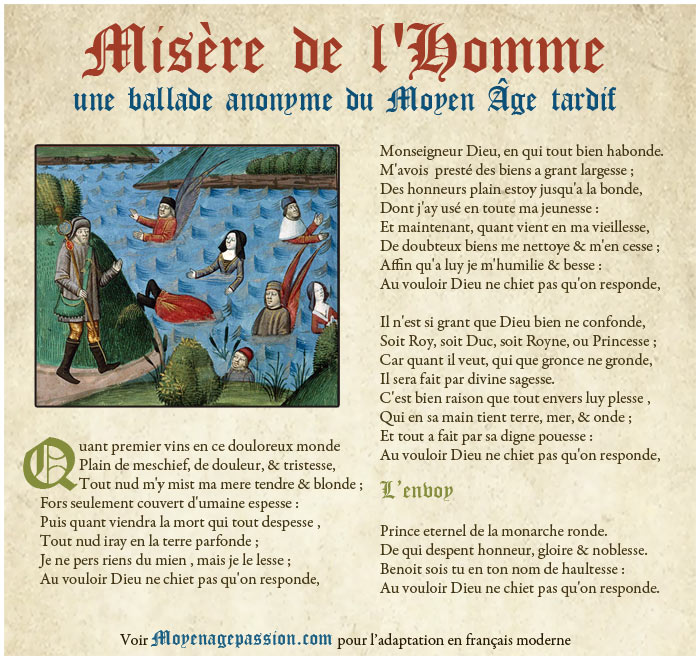

Une enluminure créée de toutes pièces

pour l’occasion de cette fable médiévale

Notez que l’image ayant servi à l’en-tête de cet article, ainsi qu’à l’illustration (plus haut) est une création de toutes pièces à partir d’enluminures provenant de divers manuscrits. En voici le détail :

Le fond, l’eau et le paysage proviennent du Lancelot en Prose de Robert Boron, soit le MS Français 113 (XVe siècle) de la BnF, mais aussi de la « compilation arthurienne de Micheau Gonnot, référencé MS Français 112.3 (XVe siècle). Le renard, du deuxième plan, est tiré du manuscrit médiéval Français 616. Conservé lui aussi à la BnF, ce superbe ouvrage ancien contient Le Livre de Chasse de Gaston Phébus ainsi que Les Déduits de la chasse de Gace de La Buigne. Il est, quant à lui, daté du XIVe siècle. Enfin, le renard au premier plan (enluminure également ci-contre) est issu d’un ouvrage plus récent. Il s’agit d’un superbe bestiaire référencé Ms 3401 et actuellement conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. C’est l’enluminure la plus tardive de toute notre illustration. Elle provient du XVIe siècle (voir ce manuscrit en ligne). Tous les autres manuscrits sont consultables sur gallica.bnf.fr. Quant à la provenance de la lune et de son reflet, nous en garderons le secret pour lui préserver ses mystères.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.