Période : moyen-âge central, XIIIe siècle

Auteur ; Rutebeuf (1230-1285?)

Titre : La repentance de Rutebeuf

Ouvrage : Rutebeuf, Léon Clédat (1891)

Bonjour à tous,

Comme à chaque fois qu’on entre dans l’oeuvre de ce grand auteur, farceur, jongleur, conteur satirique du XIIIe siècle, en relisant ses « dits » débordant d’un « je » qui nous invective ou nous interpelle, on ne peut faire l’économie de repenser au mystère qui l’entoure. Etait-il un clerc qui occupait son temps à d’autres activités entre ses éclats poétiques et satiriques? En lisant entre les lignes de ses poésies, on serait tout de même bien tenté de supposer que non. Il nous le dit dans plus d’un texte, ressassant à l’envie le tableau de ses misères : privé de ses appuis du côté des puissants, (voir la paix de Rutebeuf article, lecture audio ) ayant emprunté à tous sans jamais rendre, il en est réduit à dormir dans une couche de paille et n’a pas de quoi faire vivre décemment sa « maison » (la pauvreté Rutebeuf article, lecture audio ), et puis, à tout cela, il faut ajouter encore ses déboires de santé, un nouveau-né dont il sait s’il ne pourra le nourrir, etc, etc (la complainte de l’oeil article, lecture audio), Bref, une situation presque toujours inextricable qui, si Dieu lui-même ne l’en sauve, ne pourra trouver remède qu’auprès de quelques mains généreuses, dans son public ou chez les puissants, pour lui faire tomber quelques pièces, en retour de sa poésie.

« Bon clerc est qui mieux sait mentir. » ?

Personnage complexe et multifacette, tout à la fois ou tour à tour, moraliste, satirique, grave, goguenard ou bonimenteur. « Rude ou rustre » comme une excuse à ses mauvaises manières et à « son ignorance », comprenons sa franchise. « Boeuf » tranquille, lent et lourdaud ? Non pas. mais plutôt résolu et qui charge ses cibles pour les renverser de son verbe impitoyable. Rutebeuf est encore ce trouvère qui présente, en permanence, à son public le miroir de ses infortunes et de ses misères, en les invitant même à en rire.

« Ci a boen clerc, a miex mentir ! » Rutebeuf nous le dira lui-même dans cette poésie du jour « Bon clerc est qui mieux sait mentir ». Nombre de spécialistes de littérature médiévale et médiévistes contemporains nous enjoindront à la même prudence dans l’approche de ses textes. Même s’il n’est pas non plus question de rejeter comme en bloc tout ce qu’il nous dit pour vrai, ne pas tomber trop vite dans le premier degré, y mettre quelques guillemets. Au sortir, entre mise en scène et vérité, entre complainte et humour, du « je » au « jeu » de ce grand maître du style, bien malin celui qui, aujourd’hui, pourrait dire où est et qui est le véritable Rutebeuf.

Rutebeuf, par Léon Clédat

Dans la lignée des découvreurs du XIXe

Il faut bien l’avouer, sans quelques connaissances solides en vieux français, la langue de Rutebeuf reste relativement opaque, pour ne pas dire totalement. De fait, nous en profitons ici pour vous parler d’un petit livre datant de la fin du XIXe siècle et toujours édité sur lequel nous nous sommes largement appuyés : Rutebeuf par Léon Clédat (1891).

Assez concis, l’ouvrage balaye l’oeuvre du poète médiéval sur un peu plus de 200 pages, en en offrant de larges passages traduits et adaptés en vers, de manière heureuse et agréable, tout en restant assez proche du texte original. Pour les amateurs de la vision de « l’infortuné » Rutebeuf par Léo Ferré, vous y trouverez rien moins que des traductions qu’on retrouve pratiquement reprises telles quelles dans les chansons du vieux lion

Du côté de la datation de cette traduction (partielle ) de Léon Clédat, un certain nombre de romanistes ou de médiévistes se sont, me direz-vous, frottés depuis à l’exercice. C’est vrai. Mais ceux qui nous suivent savent que nous cédons souvent aux charmes des grands découvreurs, historiens et paléographes du XIXe siècle et on aurait tord d’y voir, de notre part, une sorte de marotte désuète. Il s’agit pour nous bien plus d’une façon d’avoir les idées claires sur les origines et sur ce que nous devons véritablement à tous ces auteurs. Durant ce siècle, l’Histoire, en tant que science, a connu des bouillonnements sans précédent. Elle y a affirmé d’autant ses méthodes et la littérature médiévale y fut sujette à un véritable fourmillement d’études.

On s’affaire alors autour des manuscrits en s’évertuant à les rendre lisibles au plus grand nombre : attribution, versions croisées des oeuvres dans les différents documents et codex, nouvelles poésies mises à jour, auteurs ressortis de l’ombre dans lequel les tenaient les lettres gothiques et serrées incompréhensibles au profane,…, Au fil du XIXe et jusque même les premiers années du XXe, toutes les raisons sont bonnes pour enchaîner les publications autour des mêmes auteurs médiévaux. Bien sûr, on s’escrime, voire on s’écharpe aussi, sur les sens, les nuances, les interprétations et les corpus, les approches, mais qu’on se rassure, dans une certaine mesure, les historiens, romanistes et médiévistes le font encore.

Bien entendu, sur certains aspects et sur certains faits, on peut aisément convenir que de nouvelles choses ont été découvertes depuis, faits ou documents, affinement de la datation, etc… Notre vision de la littérature et du moyen-âge a changé. Certains experts du XXe ont également beaucoup compté dans l’approche de certains auteurs médiévaux sur la partie biographique quelquefois, sur la façon de nous distancier encore d’avec leurs productions, sur de nouvelles hypothèses qu’ils ont pu mettre à jour, etc. Pour autant, pour revenir à Rutebeuf et concernant son adaptation, sans vouloir sous-estimer les avancées de la linguistique autour du français ancien ou du vieux français, ni minimiser les efforts d’auteurs plus modernes sur ces questions, l’ouvrage de Léon Clédat

S’il vous intéresse, il est toujours édité et on peut le trouver en ligne au format broché et même au format kindle

En croisant cet ouvrage avec les grands travaux de Michel Zink qui, par humilité sans doute, a fait le choix de privilégier dans son approche le sens, sur les vers, vous pourrez encore enrichir d’autant la lecture de cette poésie satirique et de ses trésors cachés (voir Rutebeuf, Oeuvres complètes en deux tomes, Michel Zink, 1990),

Quant à la question posée plus haut de savoir qui est Rutebeuf (ce qu’on ne sait finalement toujours pas), mais surtout celle de comment approcher ses différents niveaux de lectures, on trouvera encore chez ce brillant chartiste et philologue, expert de littérature médiévale, doublé d’une vraie plume qu’était Léon Clédat, quelques éléments pertinents à ranger au compte de l’Histographie. La question étant complexe et non tranchée, pour en compléter l’approche, on pourra toujours se reporter aux nombreux et brillants auteurs modernes qui continuent d’essayer de démêler son « Je » de ses « jeux ».

La repentance de Rutebeuf

Notes sur l’adaptation en français moderne

Pour cette version de la repentance de Rutebeuf (en vieux-français, Ci coumence la repentance Rutebeuf), nous empruntons donc à Léon Clédat la traduction de la plupart des strophes. Comme il en avait laissé trois en berne, nous nous y sommes modestement attelés en usant pour nous éclairer des travaux de Michel Zink mais aussi de quelques copieux dictionnaires d’époque. Autant vous le dire tout de suite, nous y avons pour l’instant consacré moins d’heures que nous l’aurions souhaité et nos strophes mériteraient largement une repasse. Nous la ferons sans doute plus tard dans le temps, mais à tout le moins vous aurez une première approche de leur sens.

Le code

Vert le vieux français de Rutebeuf,

Gris les strophes adaptées de Léon Clédat.

Noir notre pâle complément d’adaptation des strophes manquantes.

Ci coumence la repentance Rutebeuf

I

Laissier m’estuet le rimoier,

Car je me doi moult esmaier

Quant tenu l’ai si longuement.

Bien me doit li cuers larmoier,

C’onques ne me soi amoier

A Deu servir parfaitement,

Ainz ai mis mon entendement

En geu et en esbatement,

C’onques n’i dignai saumoier.

Ce pour moi n’est au Jugement

Cele ou Deux prist aombrement,

Mau marchié pris a paumoier.

Renoncer me faut a rimer,

Et je me dois moult étonner

Quand l’ai pu faire si longtemps!

Bien me doit le cœur larmoyer

Que jamais ne me pus plier

A Dieu servir parfaitement.

Mais j’ai mis mon entendement

En jeu et en ébattement,

Jamais ne daignai dire psaumes.

Si ne m’assiste au Jugement

Celle en qui Dieu reçut asile,

J’ai passé bien mauvais marché.

II

Tart serai mais au repentir,

Las moi, c’onques ne sot sentir

Mes soz cuers que c’est repentance

N’a bien faire lui assentir.

Coment oserai je tantir

Quant nes li juste auront doutance ?

J’ai touz jors engraissié ma pance

D’autrui chateil, d’autrui sustance:

Ci a boen clerc, a miex mentir !

Se je di: « C’est par ignorance,

Que je ne sai qu’est penitance ».

Ce ne me puet pas garentir.

Tard je viendrai au repentir.

Pauvre moi! Point ne sut comprendre

Mon fol cœur ce qu’est repentance,

Ni à bien faire se résoudre!

Comment oserais-je mot dire

Quand justes même trembleront ?

Tous les jours j’engraissai ma panse

Du bien d’autrui, d’autrui substance.

Bon clerc est qui mieux sait mentir.

Si je dis « C’est par ignorance,

Car je ne sais qu’est pénitence »,

Cela ne peut me garantir* (sauver)…

III

Garentir ? Diex ! En queil meniere ?

Ne me fist Diex bontés entiere

Qui me dona sen et savoir

Et me fist en sa fourme chiere ?

Ancor me fist bontés plus chiere,

Qui por moi vout mort resovoir.

Sens me dona de decevoir

L’Anemi qui me vuet avoir

Et mettre en sa chartre premiere,

Lai dont nuns ne se peut ravoir

Por priere ne por avoir:

N’en voi nul qui revaigne arriere.

Me sauver ? Dieu ! De quelle manière ?

Dieu, dans sa bonté entière

En me donnant sens et savoir (raison et sagesse)

Me me fit-il à sa chère image ?

Et me fit Bonté d’avantage

(celui) Qui pour moi, a reçu la mort. (le Christ)

Me donnant le sens (l’intelligence, le bon sens) de duper

L’ennemi (le diable) qui me veut avoir

Et mettre en sa geôle première

Là d’où nul ne peut s’enfuir

Contre prières ou contre avoirs.

Je n’en vois nul en revenir

IV

J’ai fait au cors sa volentei,

J’ai fait rimes et s’ai chantei

Sus les uns por aux autres plaire,

Dont Anemis m’a enchantei

Et m’arme mise en orfentei

Por meneir au felon repaire.

Ce Cele en cui toz biens resclaire

Ne prent en cure m’enfertei,

De male rente m’a rentei

Mes cuers ou tant truis de contraire.

Fusicien n’apoticaire

Ne m’en pueent doneir santei.

J’ai fait au corps sa volonté,

J’ai fait rimes et j’ai chanté

Sur les uns pour nus autres plaire

Car l’Ennemi m’a enchanté

Et rendu mon Âme orpheline

Pour la mener au noir repaire.

Si celle en qui brille tout bien

Ne prend en souci mon affaire,

Mauvaise rente m’a valu

Mon cœur d’où me vient tel tourment.

Médecins ni apothicaires

Ne me peuvent donner santé.

V

Je sai une fisicienne

Que a Lions ne a Vienne

Non tant com touz li siecles dure

N’a si bone serurgienne.

N’est plaie, tant soit ancienne,

Qu’ele ne nestoie et escure,

Puis qu’ele i vuelle metre cure.

Ele espurja de vie oscure

La beneoite Egyptienne:

A Dieu la rendi nete et pure.

Si com est voirs, si praigne en cure

Ma lasse d’arme crestienne.

Je connais une physicienne (femme médecin)

A Lyon, ni même à Vienne

Pas plus que dans le monde entier

Il n’est si bonne chirurgienne.

Il n’y a de plaie, fut-elle ancienne

Qu’elle ne nettoie et ne récure.(désinfecter)

Elle expurgea de tout péché

La bienheureuse égyptienne

La rendant à Dieu, nette et pure

Comme elle le fit (Si vrai que), puisse-t-elle soigner

Ma pauvre et lasse âme chrétienne

VI

Puisque morir voi feble et fort,

Coument pantrai en moi confort,

Que de mort me puisse deffendre ?

N’en voi nul, tant ait grant effort,

Que des piez n’ost le contrefort,

Si fait le cors a terre estendre.

Que puis je fors la mort atendre ?

La mort ne lait ne dur ne tendre

Por avoir que om li aport.

Et quant li cors est mis en cendre,

Si couvient l’arme raison rendre

De quanqu’om fist jusqu’a la mort.

Comme je vois mourir faibles et forts

Où trouver en moi réconfort

Qui de mort me puisse défendre ?

N’en voit nul, malgré ses efforts

Dont elle n’ôte des pieds le support

Pour faire, au sol, son corps s’étendre.

Qu’y puis-je, sinon la mort attendre ?

La mort n’épargne ni durs, ni tendres

Peu lui chaut avoirs et apports

Et quand le corps est rendu cendre,

A l’âme il faut bien raison rendre

De ce qu’elle fit jusqu’à la mort.

VII

Or ai tant fait que ne puis mais,

Si me covient tenir en pais.

Diex doint que ce ne soit trop tart !

J’ai touz jors acreü mon fait,

Et j’oi dire a clers et a lais:

« Com plus couve li feux, plus art. »

Je cuidai engignier Renart:

Or n’i vallent enging ne art,

Qu’asseür est en son palais.

Por cest siecle qui se depart

Me couvient partir d’autre part.

Qui que l’envie, je le las.

J’ai tant fait que plus je ne puis

Aussi me faut tenir en paix

Dieu veuille que ne soit trop tard!

Tous les jours j’ai accru mon fait,

Et chacun dit, clerc ou laïque

« Plus le feu couve, plus il brûle ».

J’ai pensé engeigner * (tromper) Renard

Rien n’y valent engins ni arts,

Tranquille il est en son palais.

Pour ce siècle qui se finit,

Il m’en faut partir d’autre part

Nul n’y peut rien, je l’abandonne.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

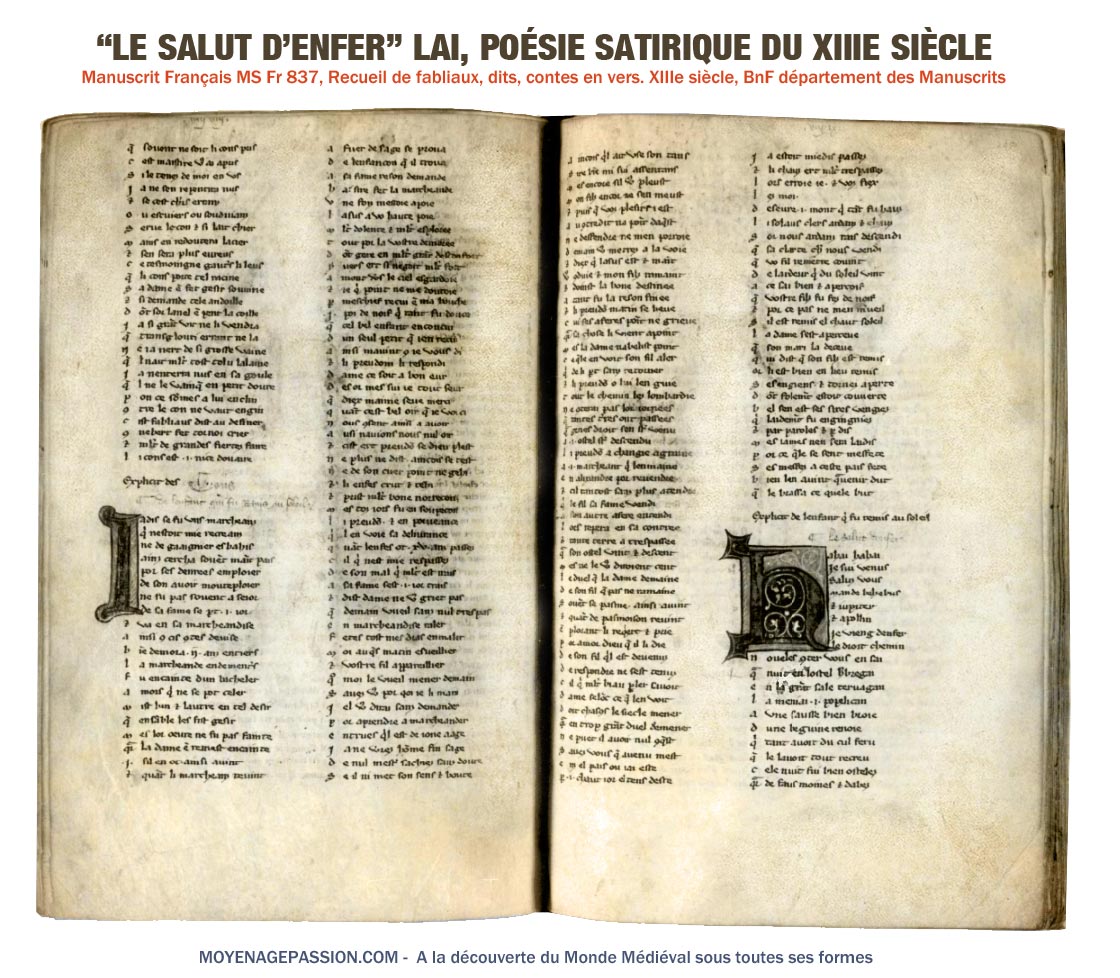

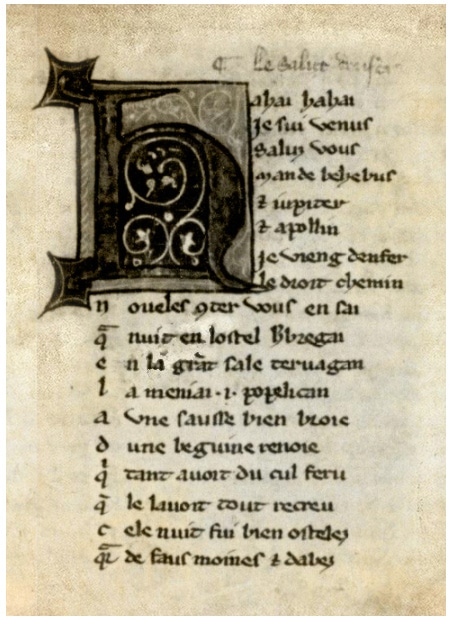

ujourd’hui, nous partons en direction du XIIIe siècle pour un peu d’humour médiéval satirique avec une pièce de choix et presque totalement oubliée. Elle a pour nom le Salut d’Enfer et on peut la trouver notamment transcrite dans un ouvrage d’Achille Jubinal datant de 1835, et ayant pour titre Jongleurs et trouvères.

ujourd’hui, nous partons en direction du XIIIe siècle pour un peu d’humour médiéval satirique avec une pièce de choix et presque totalement oubliée. Elle a pour nom le Salut d’Enfer et on peut la trouver notamment transcrite dans un ouvrage d’Achille Jubinal datant de 1835, et ayant pour titre Jongleurs et trouvères.

ur le fond, ce Salut d’Enfer est donc une pièce satirique et humoristique. Sur un ton caustique et moqueur, son auteur nous conte ce qui se passe aux Enfers dans une grande ronde qui met en scène des formes élaborées de gastronomie infernale. Comme nous le disions plus haut, on y recroise le ton bonhomme et rigolard, de certains fabliaux.

ur le fond, ce Salut d’Enfer est donc une pièce satirique et humoristique. Sur un ton caustique et moqueur, son auteur nous conte ce qui se passe aux Enfers dans une grande ronde qui met en scène des formes élaborées de gastronomie infernale. Comme nous le disions plus haut, on y recroise le ton bonhomme et rigolard, de certains fabliaux.

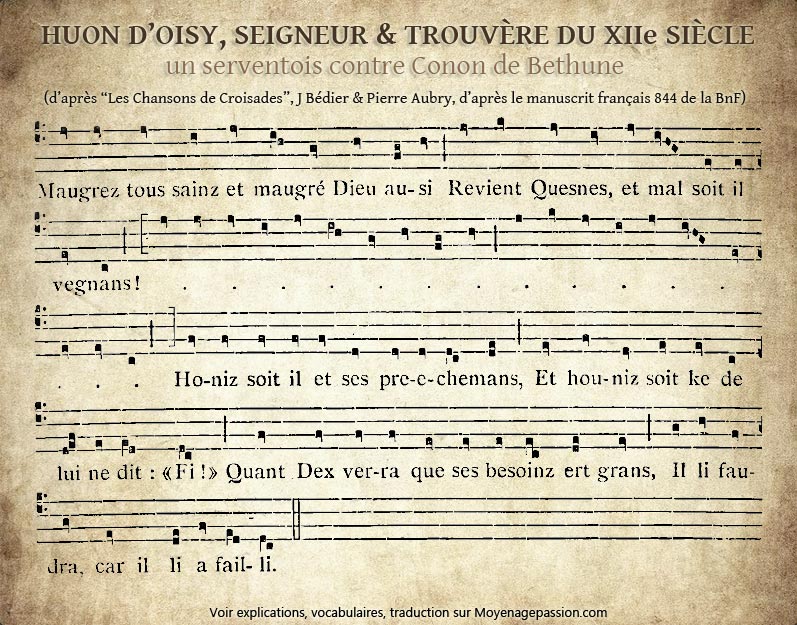

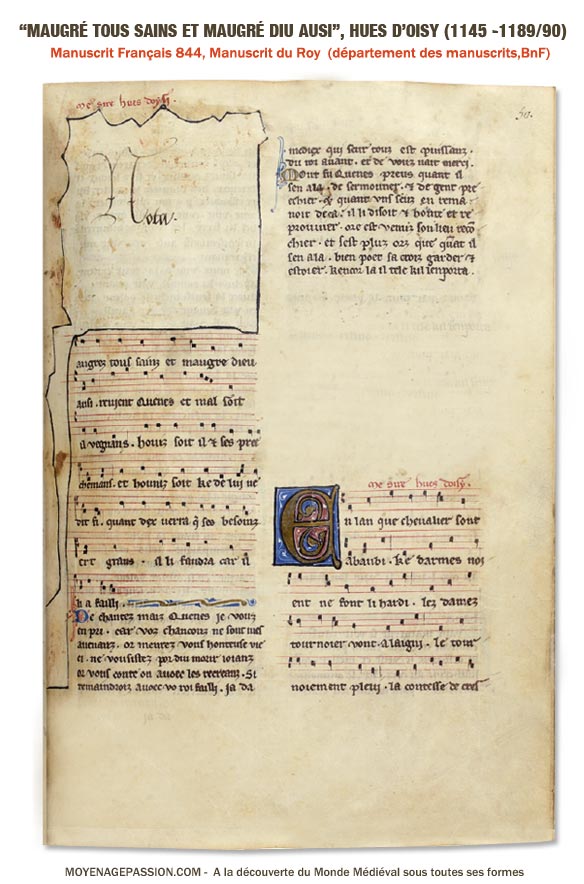

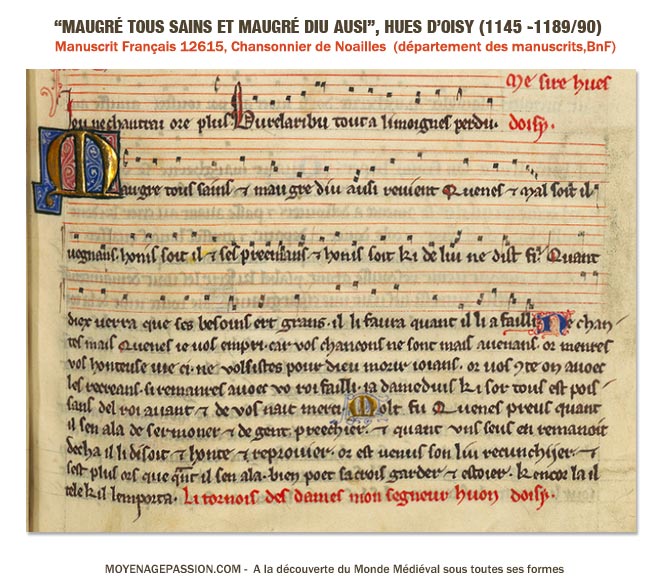

ontemporain du XIIe siècle, Hugues III, seigneur d’Oisy, châtelain de Cambray et vicomte de Meaux, plus connu encore sous le nom d’Huon ou Hues d’Oisy est considéré comme l’un des premiers trouvères du nord de France.

ontemporain du XIIe siècle, Hugues III, seigneur d’Oisy, châtelain de Cambray et vicomte de Meaux, plus connu encore sous le nom d’Huon ou Hues d’Oisy est considéré comme l’un des premiers trouvères du nord de France. un servantois dirigé par le seigneur d’Oisy contre celui qui fut son disciple en poésie : le trouvère

un servantois dirigé par le seigneur d’Oisy contre celui qui fut son disciple en poésie : le trouvère