Auteurs : François Villon (1431-?1463)

Alain Chartier (1385-1430)

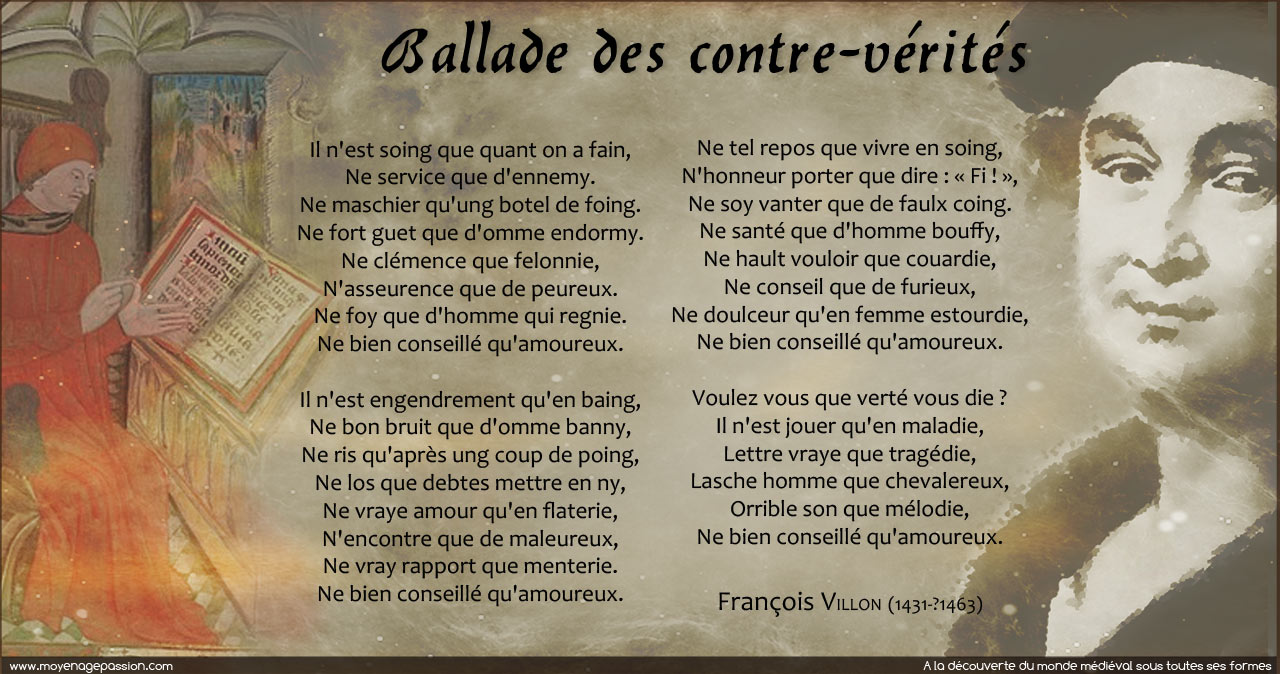

Titre : « La ballade des contre-vérités »

Période : moyen-âge tardif, XVe siècle.

Ouvrages : oeuvres diverses de Villon,

Bonjour à tous

Cette ballade de Villon est une poésie que l’on place plutôt dans la jeunesse de l’auteur et autour de 1456. Il a alors 25 ans. Voici donc, pour bien commencer, le texte original lui ayant inspiré cette Ballade des contre-vérités :

La ballade d’Alain Chartier

Il n’est danger que de vilain,

N’orgueil que de povre enrichy,

Ne si seur chemin que le plain,

Ne secours que de vray amy,

Ne desespoir que jalousie,

N’angoisse que cueur convoiteux,

Ne puissance où il n’ait envie,

Ne chère que d’homme joyeulx ;

Ne servir qu’au roy souverain,

Ne lait nom que d’homme ahonty,

Ne manger fors quant on a faim,

N’emprise que d’homme hardy,

Ne povreté que maladie,

Ne hanter que les bons et preux,

Ne maison que la bien garnie,

Ne chère que d’homme joyeulx ;

Ne richesse que d’estre sain,

N’en amours tel bien que mercy,

Ne de la mort rien plus certain,

Ne meilleur chastoy que de luy ;

Ne tel tresor que preudhommye,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ne paistre qu’en grant seigneurie,

Ne chère que d’homme joyeulx ;

Au passage, et c’est d’ailleurs amusant de le noter, les ressemblances de style sont si grandes entre les deux poésies, que, dans le courant du XIXe siècle, la pièce originale de Chartier fut même ré-attribuée à François Villon par certains auteurs et dans certaines éditions (P Jannet, 1867, P Lacroix 1877). Après quelques révisions utiles, sa paternité revint finalement à son véritable auteur et l’on établit qu’elle ne fit qu’inspirer à Villon ses impertinents contre-pieds.

Exercice de style, poésie satirique ou « poétique de la criminalité »

Avec sa virtuosité coutumière, Villon jouera, ici, du procédé de la contradiction et des oxymorons qui lui sont chers, pour faire la nique aux aphorismes et aux axiomes de Chartier et qu’on peut supposer assez largement partagés et approuvés par les hautes classes sociales et bourgeoises de son temps.

Dilution du satirique dans le stylistique ?

Sans lui enlever une certaine dose d’humour et/ou de provocation, comme on voudra, Villon se livre-t-il seulement dans cette ballade des contre-vérités, à un exercice de style comme choisissent de l’avancer certains auteurs ? Autrement dit, pour suivre Paul Barrette, spécialiste américain de littérature française médiévale, cette poésie n’est-elle qu’un « tour de force » dont le but « est moins de développer une idée que de ranger dans un moule des séries d’aphorismes » ? (Les ballades en jargon de François Villon ou la poétique de la criminalité, Paul Barrette, Romania 1977, sur persée)

C’est peut-être prêter à Villon, un peu moins d’intention qu’il n’en a. Sans vider à ce point cette ballade de sa moelle satirique, faut-il, à l’opposé, suivre le raisonnement d’un Gert Pinkernell, dans ses efforts assez systématiques pour rattacher concrètement les moindres écrits de Villon à des épisodes supposés de la vraie vie de ce dernier, dont ils ne seraient que l’expression retransposée ? ( voir notamment la Ballade des menus propos de maître François Villon et l’analyse littéraire de Gert Pinkernell).

Positionnement, signes d’appartenance

& apologie sociale de la marginalité ?

Au sujet de cette Ballade des contre-vérités, Gert Pinkernell ira même jusqu’à lui donner une dimension « sociale » et même plutôt « socialisante » au sens étroit ; autrement dit, au Villon plus tardif et repenti du testament, le romaniste interprétera cette ballade de jeunesse, comme la marque d’un homme qui « reflète sa forte conviction d’appartenir à un groupe et d’y être quelqu’un ». Comme dans le lais (et toujours d’après Gert Pinkernell), cette poésie aurait donc fourni l’occasion à l’auteur médiéval d’affirmer une marginalité assumée face à un véritable public (marginal et criminel) déjà constitué, et de fait, il aurait ainsi exprimer face à ce groupe social, un positionnement, voir même une forte marque d’appartenance.

« …Or cette verve et cette morgue de Villon émanent visiblement de sa certitude d’être au diapason de son public, public apparemment très bien connu de lui et dont il semble faire partie lui-même. Tant pis si c’est un public très spécifique, à savoir un groupe de jeunes marginaux cultivés et criminels à la fois »

Mourant de soif au bord de la fontaine : le pauvre Villon comme type de l’exclus, Gert Pinkernel, dans Figures de l’exclu: actes du colloque international de littérature comparée, Université de Saint-Etienne, 1997

De l’analyse littéraire à la projection sociale

Nous l’avions évoqué à l’occasion de notre article sur la ballade de bonne doctrine, pour certains de ses textes et notamment les plus humoristiques ou les plus grivois, on imagine, c’est vrai, assez bien Villon en train de fanfaronner et de les déclamer dans quelques tavernes ou lieux de perdition obscures, face à un public goguenard, déjà acquis à ses propos, La thèse de Pinkernell sur cette ballade participe donc un peu de cette idée, mais, même si l’on peut se plaire à l’imaginer, on passe, en l’affirmant et en le posant comme hypothèse de travail, de considérer cette ballade, d’une « simple » expression ontologique, littéraire et poétique à une forme « d’apologie » de la vie en marge auprès d’un groupe socialement circonscrit auquel l’auteur se serait livré. Sans être un saut quantique, ce n’est pas rien.

Le propos de Villon est-il vraiment si sérieux que cela sur le fond et son intentionnalité si claire ? Peut-être pas, sauf à penser que la moquerie fait aussi partie intégrante de l’ensemble des valeurs dont il se ferait ici le porte-parole, et que, en quelque sorte, quand l’auteur médiéval s’amuse et n’exprime rien de particulièrement factuel et fonctionnel sur ces dernières, l’humour en devient l’expression (‘Ne santé que d’homme bouffy« , « Orrible son que mélodie« , « Il n’est jouer qu’en maladie« ), sauf à penser encore que le public de Villon est effectivement circonscrit au moment où il écrit tout cela à un cercle de clercs ou d’étudiants avertis et cultivés, suffisamment en tout cas pour comprendre ses références littéraires en creux à Alain Chartier, qui semblent bien, tout de même, aussi, dans cette ballade, au coeur de son propos.

Pour conclure

Alors, une certaine virtuosité stylistique épuise-t-elle l’ambition sémantique de cette ballade, ou même la profondeur d’un certain positionnement satirique de fond ? Certainement pas, il est difficile d’assimiler Villon à certains rhétoriqueurs qui l’ont précédé dans le temps. Faut-il, pour autant, voir là, une sorte de manifeste social par lequel l’auteur aurait eu l’intention d’affirmer son appartenance et son positionnement auprès d’un auditorat marginal, complaisant ? C’est une possibilité mais un pas non négligeable reste tout de même à franchir pour l’affirmer.

Si cette ballade se situe, indéniablement, dans un contrepied des valeurs « bourgeoises », mais aussi plus largement « sociales » ambiantes et leur « renversement » symbolique (sur le ton de la

Dans la veine des hypothèses émises par Pierre Champion dans François Villon, sa vie et son temps, Villon est-il encore, en train, de retraduire, ici et à sa manière, un certain contexte historique ? Ce siècle perdu et « bestourné » d’un Eustache Deschamps et d’autres moralistes qui fustigent l’argent, la convoitise et les abus de pouvoir pour avoir tout perverti ? Dans la lignée de ces auteurs, il serait alors plutôt en train d’adresser, à travers cette ballade, une satire sociale au deuxième degré à ses valeurs en perdition. C’est encore une troisième piste.

« La ballade des contre-vérités »

de François Villon

Il n’est soing que quant on a fain,

Ne service que d’ennemy.

Ne maschier qu’ung botel de foing.

Ne fort guet que d’omme endormy.

Ne clémence que felonnie,

N’asseurence que de peureux.

Ne foy que d’omme qui regnie.

Ne bien conseillé qu’amoureux.

Il n’est engendrement qu’en baing,

Ne bon bruit que d’omme banny,

Ne ris qu’après ung coup de poing,

Ne los que debtes mettre en ny,

Ne vraye amour qu’en flaterie,

N’encontre que de maleureux,

Ne vray rapport que menterie.

Ne bien conseillé qu’amoureux.

Ne tel repos que vivre en soing,

N’onneur porter que dire : « Fi ! »,

Ne soy vanter que de faulx coing.

Ne santé que d’omme bouffy,

Ne hault vouloir que couardie,

Ne conseil que de furieux,

Ne doulceur qu’en femme estourdie,

Ne bien conseillé qu’amoureux.

Voulez vous que verté vous die ?

Il n’est jouer qu’en maladie,

Lettre vraye que tragédie,

Lasche homme que chevalereux,

Orrible son que mélodie,

Ne bien conseillé qu’amoureux.

Une excellente journée à tous !

Frédéric EFFE.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen-âge sous toutes ses formes.

ujourd’hui, nous revenons vers le moyen-âge tardif ou les débuts de la renaissance avec une ballade de Clément Marot. Dénoncé en 1525, le poète de Cahors fut emprisonné au Châtelet en 1526. On l’accusait alors d’avoir mangé le lard en carême. Dans le contexte tendu de la réforme, l’accusation est grave, et il est aussi clair qu’on veut, à travers tout cela, lui faire payer certaines de ses sympathies affichées pour Luther.

ujourd’hui, nous revenons vers le moyen-âge tardif ou les débuts de la renaissance avec une ballade de Clément Marot. Dénoncé en 1525, le poète de Cahors fut emprisonné au Châtelet en 1526. On l’accusait alors d’avoir mangé le lard en carême. Dans le contexte tendu de la réforme, l’accusation est grave, et il est aussi clair qu’on veut, à travers tout cela, lui faire payer certaines de ses sympathies affichées pour Luther.

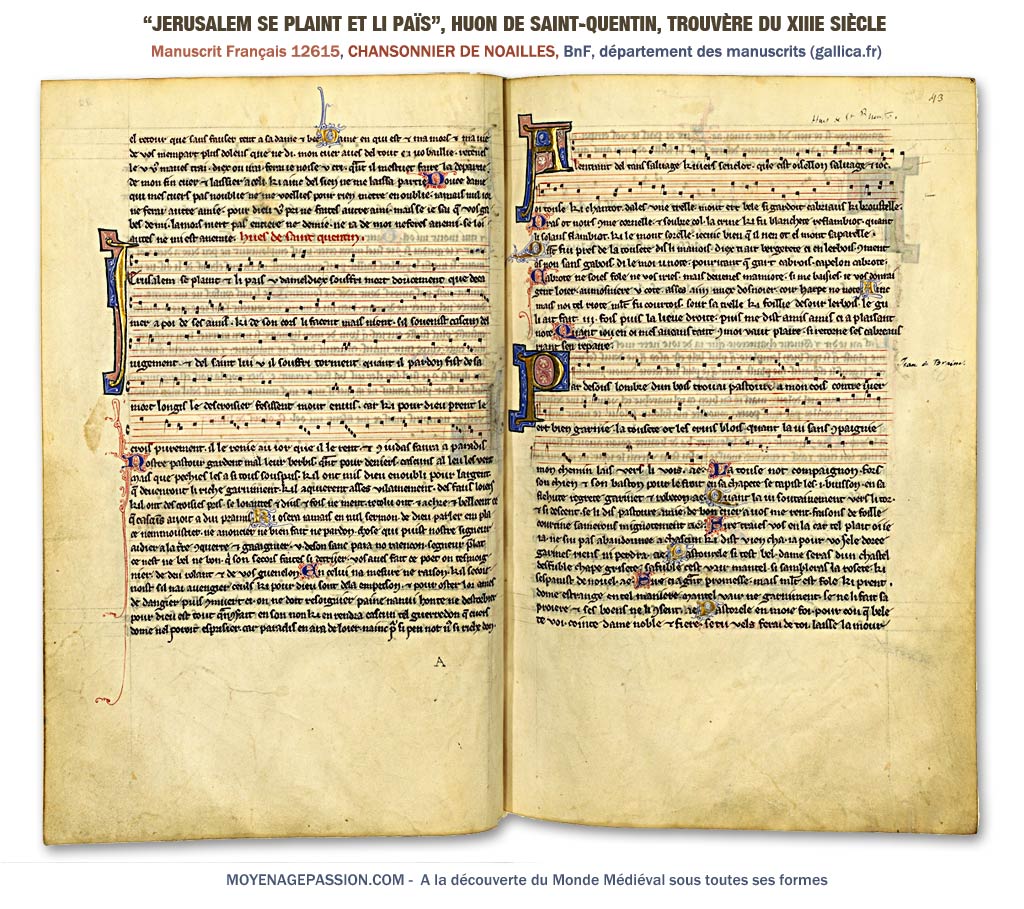

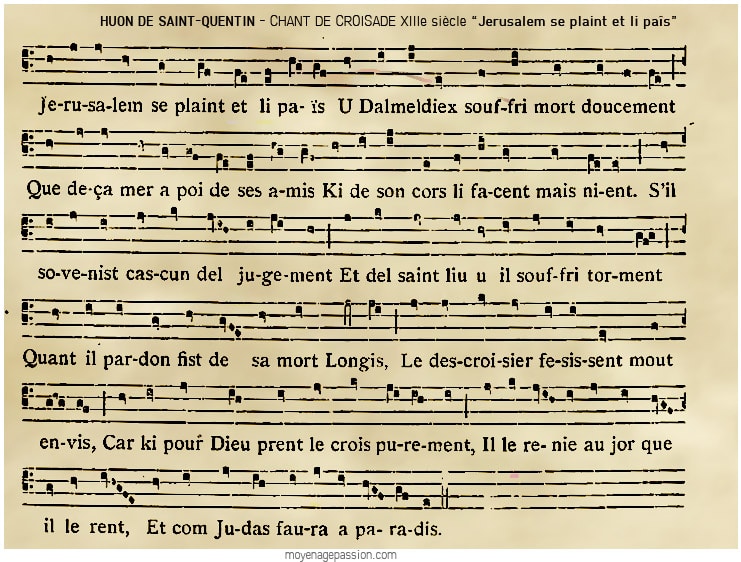

Assez rapidement dans le courant du XIXe siècle, on a toutefois considéré que les deux compositeurs étaient deux personnes différentes en ne laissant au chanoine de Saint-Quentin que la dernière chanson mentionnée plus haut (Rose ne flor…). Restaient donc deux pièces attribuées par le MS Français 844 (

Assez rapidement dans le courant du XIXe siècle, on a toutefois considéré que les deux compositeurs étaient deux personnes différentes en ne laissant au chanoine de Saint-Quentin que la dernière chanson mentionnée plus haut (Rose ne flor…). Restaient donc deux pièces attribuées par le MS Français 844 (

ans les premières décennies du XIIIe siècle, à l’échec de la quatrième croisade, succéda celui de la cinquième. Après un appel en 1213 et quelques difficultés pour rallier les princes de l’Europe chrétienne à sa cause (ces derniers étant occupés à leurs affaires, à quoi il faut ajouter qu’il avait aussi envoyé les seigneurs du nord de la France guerroyer contre ceux du Sud et les albigeois), le pape Innocent III via ses prêcheurs finira tout de même par rallier un armée de croisés à sa cause. Une expédition sera ainsi levée en 1217-18. On décidera plutôt que de s’attaquer à Jerusalem de prendre une ville égyptienne en vue de l’utiliser comme monnaie d’échange contre la ville sainte.

ans les premières décennies du XIIIe siècle, à l’échec de la quatrième croisade, succéda celui de la cinquième. Après un appel en 1213 et quelques difficultés pour rallier les princes de l’Europe chrétienne à sa cause (ces derniers étant occupés à leurs affaires, à quoi il faut ajouter qu’il avait aussi envoyé les seigneurs du nord de la France guerroyer contre ceux du Sud et les albigeois), le pape Innocent III via ses prêcheurs finira tout de même par rallier un armée de croisés à sa cause. Une expédition sera ainsi levée en 1217-18. On décidera plutôt que de s’attaquer à Jerusalem de prendre une ville égyptienne en vue de l’utiliser comme monnaie d’échange contre la ville sainte.

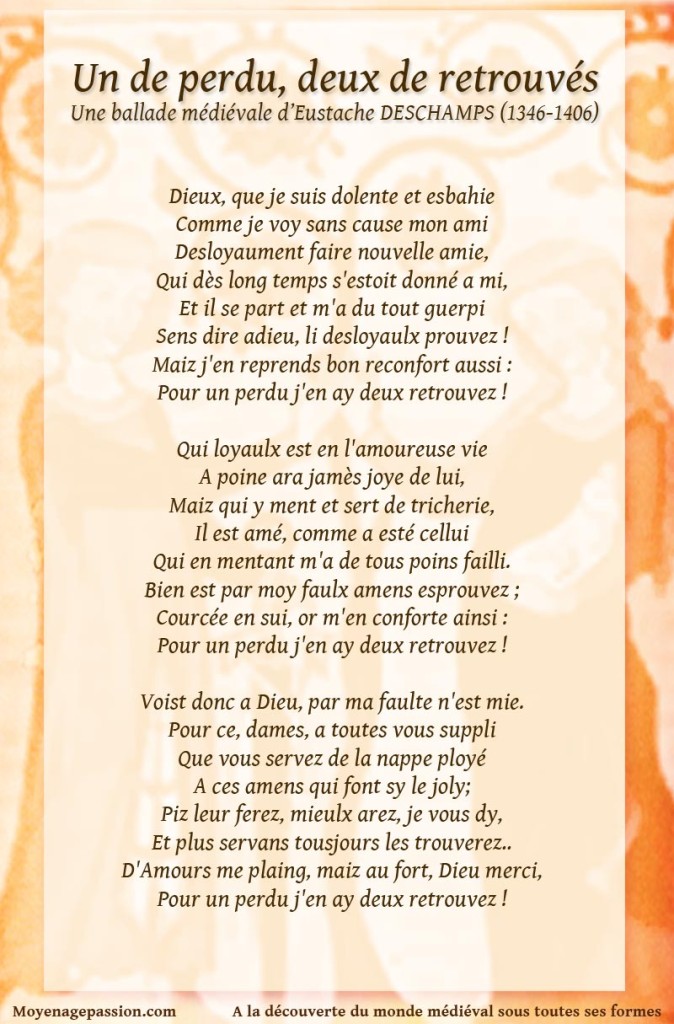

ous vous proposons, aujourd’hui, une nouvelle ballade d’Eustache Deschamps. Pour faire justice à l’humour dont il a su se montrer capable et pour contrebalancer aussi avec le ton souvent sérieux et moralisant des poésies que nous avons publiées jusqu’ici de cet auteur

ous vous proposons, aujourd’hui, une nouvelle ballade d’Eustache Deschamps. Pour faire justice à l’humour dont il a su se montrer capable et pour contrebalancer aussi avec le ton souvent sérieux et moralisant des poésies que nous avons publiées jusqu’ici de cet auteur  prolifique du XIVe siècle, le texte du jour est d’un tour plus léger.

prolifique du XIVe siècle, le texte du jour est d’un tour plus léger.