Période : Moyen Âge tardif, Renaissance

Auteur : Jean le Houx (1550-1616), Ollivier Basselin (vers 1400-1450 ?)

Sources : Vaux-de-Vire d’Olivier Basselin et Jean Le Houx, PL Jacob (1858). Les Vaudevires Olivier Basselin, Jean le Houx… et Vire, Yvon Davy, Association La Loure – Musiques et Traditions Orales de Normandie, 2017 (consulter en ligne – Lien alternatif téléchargement).

Bonjour à tous,

Faits ou légendes

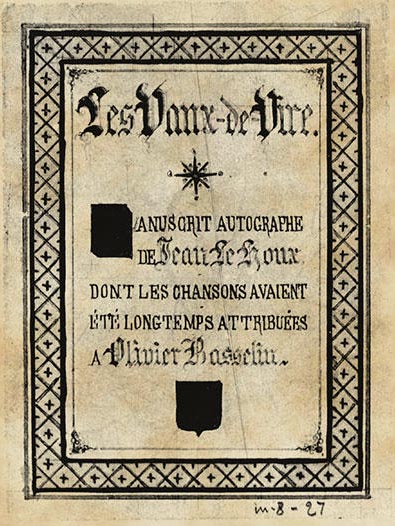

On en est revenu depuis pour plusieurs raisons que nous exposerons. L’une des premières tombe sous le sens. Plus de 65 chansons ayant traversé le temps, durant un siècle, pour survivre dans la tradition orale ? Même si l’on a admis d’emblée que Jean le Houx avait pu les arranger à sa sauce et les moderniser en terme langagier, cela parait tout de même beaucoup. Sur un tel corpus, il demeure tout de même étonnant qu’aucune pièce n’ait pu être retrouvées dans des manuscrits plus contemporains du XVe. Le Moyen Âge tardif n’est pas le XIIe siècle et un nombre conséquent de manuscrits de ce siècle nous sont parvenus. En dehors de cette absence d’écrits, d’autres raisons viennent encore s’ajouter. Nous les aborderons un peu plus loin mais intéressons-nous d’abord aux sources sur l’auteur lui-même, à défaut d’en trouver sur son oeuvre.

Sur l’existence factuelle d’un Ollivier Basselin ?

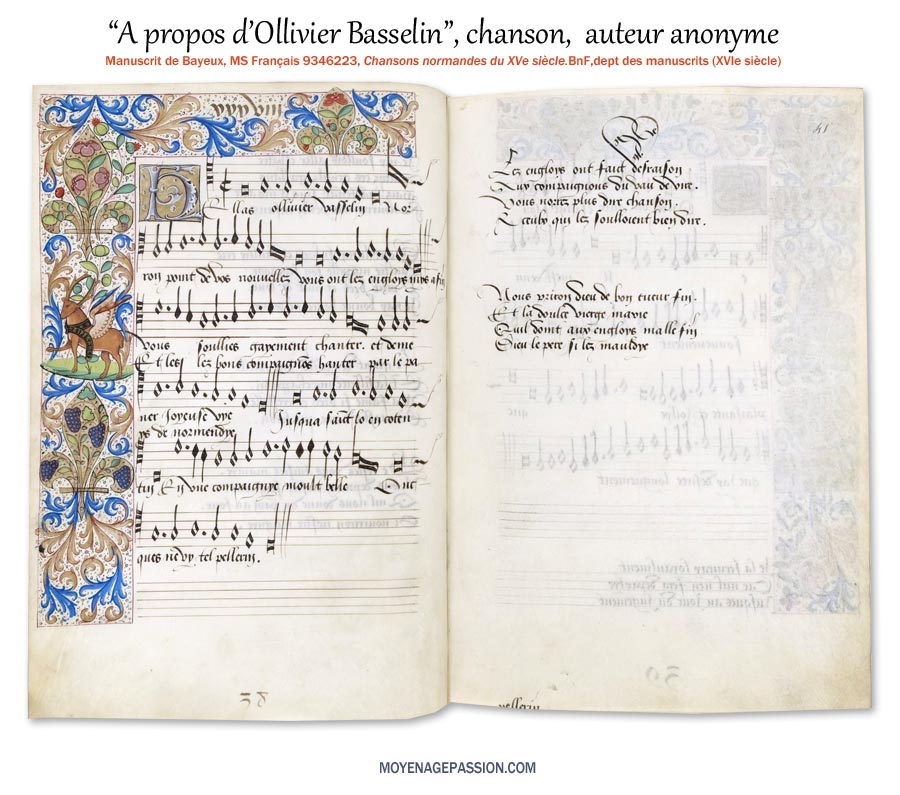

D’un point de vue factuel, il semble tout à plausible qu’un dénommé Ollivier Basselin, originaire de Vire, ait existé dans le courant du XVe siècle. La mort d’une personnage portant son nom est même évoquée dans une chanson du Manuscrit de Bayeux (fr 9346) daté de la fin de ce même siècle (consulter sur Gallica), ainsi que dans d’autres sources de la même période. Cette chanson du Ms fr 9346 apporte du crédit au fait qu’un homme du nom d’Ollivier Basselin aurait été un joyeux buveur, doté d’une certaine notoriété locale. D’après ce texte toujours l’infortuné serait tombé de la main des anglais.

Hellas Ollivier Basselin

N’orron point de vos nouvelles

Vous ont les Engloys mys à fin.

Vous soulliés gayement chanter

Et demener joyeuse vye

Et les bons compaignons hanter

Par le pays de Normendye.

Jusqu’à Sainct Lo, en Cotentin,

En une compaignye moult belle

Oncques ne vy tel pellerin.

Les Engloys ont faict desraison

Aux compaignons du Vau de Vire,

Vous n’orrez plus dire chanson

A ceulx qui les soulloient bien dire.

Nous priron Dieu de bon cueur fin,

Et la doulce Vierge Marie,

Qu’il doint aux Engloys malle fin.

Dieu le Père fi les mauldye

Quelques autres sources viendront renforcer cette réputation de joyeux drille de Basselin et son goût pour la boisson. Le personnage semble même s’être taillé une telle réputation dans la tradition qu’il en est devenu un « personnage » haut en couleurs et l’archétype local du buveur. C’est en tout cas ainsi qu’on le retrouve cité dans d’autres chansons de la fin du XVe et du XVIe siècle.

Pour d’autres auteurs plus tardifs, Basselin aurait aussi incarné une forme de résistance normande contre les anglais, dans la période troublée de la guerre de cent ans. Selon cette hypothèse, la compagnie entourant le personnage n’aurait donc pas été qu’une compagnie de buveurs. Alors, boit- sans-soef ou héros résistant ? L’histoire locale hésitera. Pourtant, là encore, si la chanson ci-dessus clame que les anglais ont mis fin à la vie de Basselin, ce qui pourrait peut-être établir une forme d’action résistante, il n’y a pas matière, dans ces quelques vers, sauf à verser dans le lyrisme, à en faire un chef de file et un meneur. Entre flou et certitude, voilà, en tout cas, le peu d’éléments que les faits nous apportent.

Un étrange « air de famille »

Comme de nombreux auteurs du Moyen Âge, c’est dans le courant du XIXe siècle que le nom de Basselin resurgira pour donner lieu à de multiples publications. Auguste Asselin, politique et homme de lettres local, sera parmi les premiers à redonner aux vaux de vire et à l’auteur, de nouvelles lettres de noblesse en publiant en 1811, un grand recueil sur le sujet. Reprenant l’ouvrage de Jean de Cesne, il prendra acte, sans véritablement avoir le moyen de l’établir, ni de le vérifier, du fait que le Houx était bien l’éditeur de l’oeuvre de Basselin. Dans

Pourtant, dans ce même siècle friand de débats autant que de méthodologie, certains médiévistes viendront bientôt contester la paternité réelle de ces textes. Faits maigres, sources inexistantes, on fait aussi remarquer de troublantes similitudes de style entre les vaux de vire attribués à Basselin et ceux attribués à Jean Le Houx. Dans ces contradicteurs, on retrouvera notamment Eugène de Beaurepaire, historien chartiste et normand du XIXe siècle (voir Mémoire de la société des antiquaires de Normandie), ainsi

Jean le Houx n’a-t-il fait que moderniser les chansons à boire de Basselin comme on l’admettait déjà depuis plusieurs siècles ? A l’évidence, son langage est proche du français moderne et n’est déjà plus le moyen français du Moyen Âge tardif. A-t-il pu les créer ex nihilo, inspiré, peut-être, par un faisceau de tradition ou une rumeur plutôt que par de véritables sources orales ? Il les a, en tout cas, modelé à ce point à sa main qu’il y a même introduit des éléments autobiographiques.

Face à tant de brouillard et malgré le peu de sources d’époque venues plaider en faveur de l’authenticité des pièces, il fallut bien pourtant que les avis demeurent partagés. La polémique continua même, jusque dans le courant du XXe siècle, selon que l’on désirait vouloir insuffler la vie à cet auteur médiéval dans l’ouvrage de Jean le Houx ou lui ôter. Entre tradition orale, sources présentes mais imprécises, bon vivant et « héros » supposé d’une résistance locale contre l’angloys, la légende, était, il faut le dire, séduisante pour qui se cherchait un passé grandiloquent ou truculent. Sous l’égide d’une histoire partiellement éprise de ses traditions locales, on pourrait presque retrouver là, un peu de l’attachement de la Provence aux grandes envolées littéraires des vitas de ces troubadours. Les faits

De Basselin à Le Houx, dans une complicité mêlée de cousinage local qui s’est nouée d’un siècle à l’autre, on verra sans doute plus l’hommage rendu que le fait littéraire historique authentique. Il en demeure, en tout cas, un genre, qu’on nomme le Vaudevire et qui s’épanche du côté de la satire légère, de l’humour de taverne et de la chanson à boire (à consommer, pour la substance, avec modération). Il en demeure quelques pièces drôles, plus renaissantes que médiévales dans leur langage et que nous partagerons ici, de temps à autre. En voici une première , dont on notera, au passage qu’elle sonne bien plus comme un chant antimilitariste que comme un chant résistant.

La guerre et le vin

Hardy comme un Cesar, je suis à ceste guerre

Où l’on combat armé d’un grand pot et d’un verre.

Plus tost un coup de vin me perce et m’entre au corps,

Qu’un boulet qui cruel rend les gens si tost morts.

Le cliquetis que j’aime est celui des bouteilles,

Les pipes, les bereaux (broc, tonneaux ?), pleins de liqueurs vermeilles,

Ce sont mes gros canons qui battent sans failler

La soif, qui est le fort que je veux assaillir.

Je trouve, quant à moy, que les gens sont bien bestes

Qui ne se font plus tost au vin rompre les testes,

Qu’aux coups de coutelas en cherchant du renom :

Que leur chaut (de chaloir), estant morts, si l’on en parle ou non ?

De trop boire frappée, une teste en reschappe ;

Sent bien un peu de mal, lorsque le vent la happe,

Mais, quand on a dormy, le mal s’en va soudain

A ces grands coups de Mars (Dieu de la guerre), tout remède y est vain.

Il vaut bien mieux cacher son nez dans un grand verre ;

Il est mieux asseuré qu’en un casque de guerre.

Pour cornette ou guidon, suivre plus tost on doit,

Les branches d’hiere ou d’if qui monstrent où l’on boit (1).

Il vaut mieux, près beau feu, boire la muscadelle (cidre),

Qu’aller sur un rempart faire la sentinelle.

J’aime mieux n’estre point en taverne en defaut

Que suivre un capitaine à la bresche, à l’assaut.

Neanmoins, tout excez je n’aime et ne procure ;

Je suis beuveur de nom et non pas de nature.

Bon vin qui nous fais rire et hanter nos amis,

Je te tiendray tousjours ce que je t’ay promis.

(1) Selon PL Jacob cela pourrait être en allusion au Buis (burus, bouchon) qui aurait désigné les tavernes ou cabarets de village

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Monde médiéval sous toutes ses formes

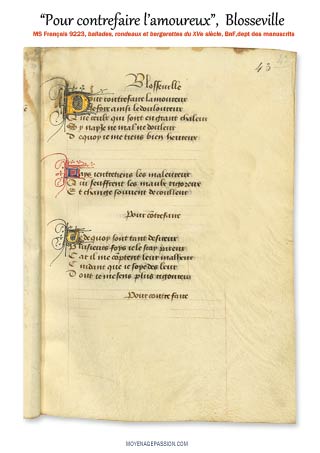

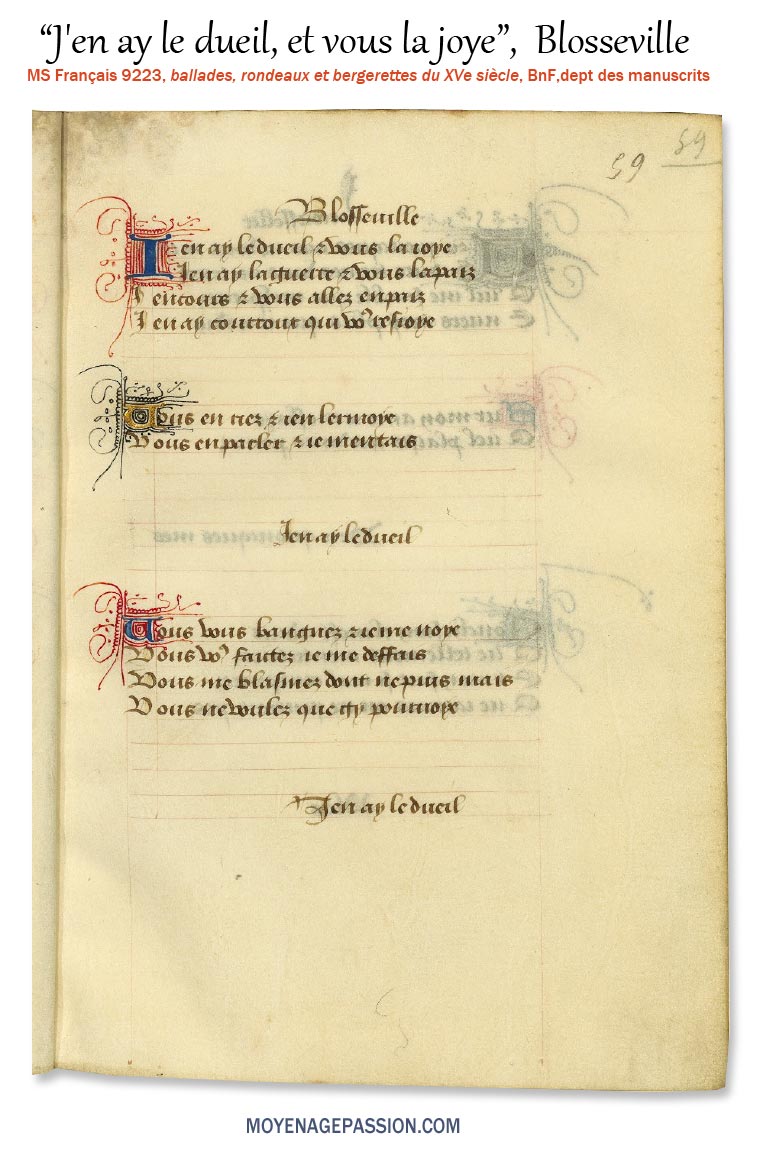

u XVe siècle, la poésie de Blosseville traverse la cour de Charles d’Orléans. Elle n’est pas la seule à le faire ; on se presse alors autour du prince, amateur de lettres et d’art, lui-même grand poète, et, entre concours et jeux poétiques, on vient y exercer sa plume.

u XVe siècle, la poésie de Blosseville traverse la cour de Charles d’Orléans. Elle n’est pas la seule à le faire ; on se presse alors autour du prince, amateur de lettres et d’art, lui-même grand poète, et, entre concours et jeux poétiques, on vient y exercer sa plume.

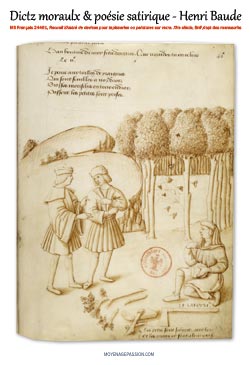

n continuant notre exploration de la littérature médiévale, voici quelques vers bien tournés de Henri Baude, poète du Moyen Âge tardif. Ils sont extraits de ses Dictz moraulx pour mettre en tapisserie. Ces petites historiettes, qui ne constituent qu’une partie de son oeuvre, mettaient en scène des personnages variés. Elles étaient destinées à être brodées ou même encore des peintes sur du verre ou d’autres objets décoratifs.

n continuant notre exploration de la littérature médiévale, voici quelques vers bien tournés de Henri Baude, poète du Moyen Âge tardif. Ils sont extraits de ses Dictz moraulx pour mettre en tapisserie. Ces petites historiettes, qui ne constituent qu’une partie de son oeuvre, mettaient en scène des personnages variés. Elles étaient destinées à être brodées ou même encore des peintes sur du verre ou d’autres objets décoratifs.