Sujet : poésie médiévale, auteur médiéval, moyen-français, manuscrit ancien, poésie, poésie morale, chanson royale, vie rurale, vie curiale, pastourelle.

Période : Moyen Âge tardif, XIVe siècle.

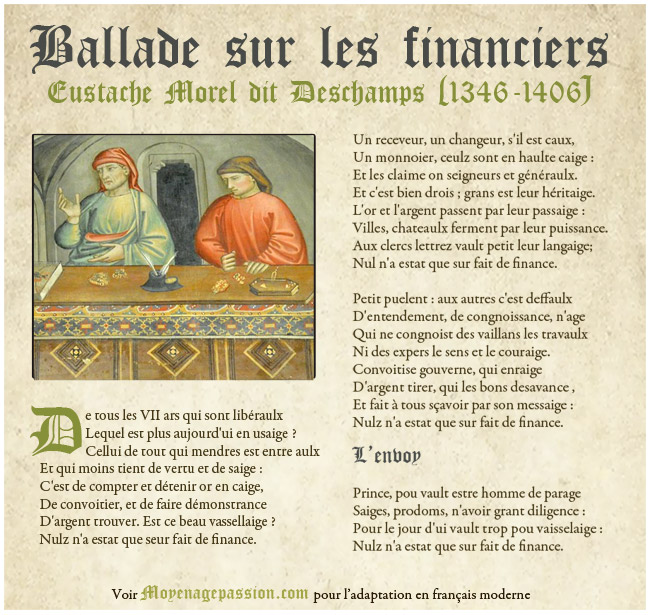

Auteur : Eustache Deschamps (1346-1406)

Titre : «En retournant d’une court souveraine»

Ouvrage : Œuvres complètes d’Eustache Deschamps, T III, Marquis de Queux de Saint-Hilaire (1878)

Bonjour à tous,

n ce mois de rentrée, il n’est plus temps pour nombre d’entre nous de batifoler dans la campagne, ou de se couler gentiment sur le bord d’un ruisseau chantant ou à l’ombre d’un grand arbre.

Alors, contre la grisaille de cette reprise et pour retarder un peu l’arrivée de l’automne, quoi de mieux qu’une poésie pastorale ? Ce sera l’occasion de reprendre un bol d’air, au moins en esprit, pour se préparer à l’arrivée d’octobre.

Eustache face à Robin et Marion

La pièce médiévale du jour prendra la forme d’une chanson royale. Sous la plume du très prolifique Eustache Deschamps (poète des XIVe/XVe siècle), elle nous invite à une escapade champêtre plutôt légère.

« En revenant d’une cour souveraine« , dès le premier vers, l’auteur plante rapidement le décor de sa poésie. Dans sa célébration de la vie rurale contre la vie curiale et les curiaux, il croisera en chemin Robin et Marion. Au Moyen Âge, on retrouve les deux jeunes amoureux favoris des pièces champêtres médiévales des jeux du trouvère Adam de la Halle mais aussi de bien d’autres pastourelles.

Pourtant, pour trancher avec de nombreuses pièces du genre, point de chevalier entreprenant, ici, pour venir bouleverser l’équilibre du tableau, en pensant abuser de la jeune bergère ou à la tenter avec de fausses promesses. Loin des jeux d’influences et de pouvoir de certaines pastourelles, Eustache Deschamps se pose en témoin distant et respectueux, se laissant même séduire par la scène vie champêtre qui se déroule sous ses yeux.

On notera, au passage, qu’on est également à bonne distance de certaines des farces d’un Clément Marot. Au XVIe siècle, le poète de Cahors n’hésitera pas en effet à faire de Marion et Robin un sujet de grivoiseries, dans une tradition humoristique renouant peut-être avec le peu de finesse, voire la lourdeur rétrospective, de certaines pastourelles.

Vie rurale contre vie curiale

Sur le fond, Eustache n’en est pas à sa première dénonciation des artifices de la vie de cour. Il leur a même consacré plusieurs ballades assez salées (Voir ces deux ballades par exemple ). Toutefois ici, il se situe plus dans l’esprit d’un Philippe de Vitry et son dit de Franc-Gontier (XIVe siècle). S’il s’agit de pointer clairement les affres de la vie curiale, le sujet est bien également l’élévation de la vie rurale et de ses qualités. Robin est un être libre : «J’ay franc vouloir, le seigneur de ce monde». Les gens de cours sont des serfs. Eustache s’unit à un certain mouvement de pensée des XIVe/XVe siècles dans lequel on retrouvera cette dénonciation de la vie curiale mis en opposition avec un ailleurs champêtre comme horizon et comme symbole d’un retour à une vie plus libre et authentique.

Des auteurs contre la vie de cours et ses poisons

Dans la veine d’Eustache, d’autres auteurs comme Alain Chartier mettront, eux-aussi, en avant les vices et le poison des couloirs de la cour contre les avantages de la vie hors du sérail et sa belle innocence (Le Curial, 1427). Lieu de mauvaise vie et de tous les excès, siège des jeux d’influence où tout les coups sont permis, repère des envieux, des flatteurs, des hypocrites et des sournois qui y usent leur santé comme leur moralité, la cour du Moyen Âge tardif n’est pas très reluisante sous la plume acerbe de certains auteurs d’alors. Les choses ont-elles vraiment changé dans les allées du pouvoir moderne ? Rien n’est moins sûr.

Tout cela étant dit, on pourra, certes, trouver l’envolée du poète du Moyen Âge tardif un peu candide, avec ces jeunes paysans dépeints comme inatteignables et qui n’auraient rien à craindre de la vie, ni vols, ni pillages, ni maladie. Un long fleuve tranquille en somme, mais il est bien question ici de valoriser l’authenticité de la vie rurale par contraste avec un séjour à la cour. Aussi, peut-on bien pardonner à Eustache ce portrait un peu idyllique qui a le mérite de donner un tour léger à sa poésie.

Il faut aussi se souvenir qu’à d’autres occasions, il a su témoigner sans concession des injustices et des ravages de la guerre de cent ans sur les petites gens et sur les campagnes.

Aux sources de cette chanson royale

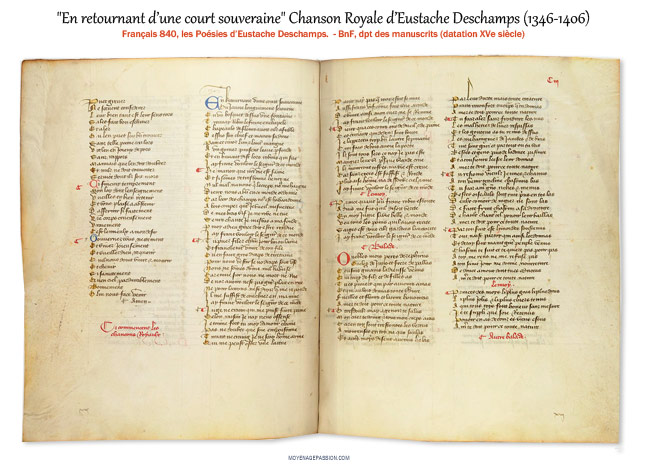

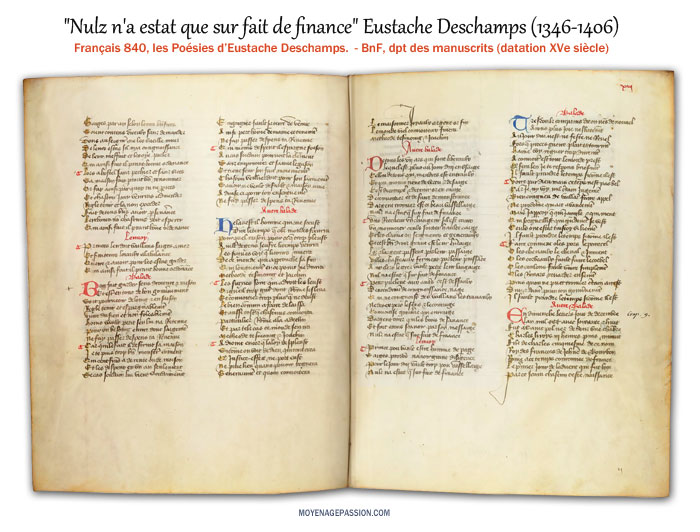

Pour les sources manuscrites et historiques de cette poésie, nous vous renvoyons au Français 840 de la BnF. Avec près de 1500 pièces pour 582 feuillets, ce manuscrit médiéval du XVe siècle est tout bonnement incontournable pour découvrir l’œuvre complète d’Eustache Deschamps. Quant à la transcription en graphie moderne, c’est du côté du travail du Marquis de Queux de Saint Hilaire que nous sommes allés chercher, au Tome III de son imposant travail de retranscription des Œuvres complètes d’Eustache Deschamps (opus cité).

En retournant d’une court souveraine

chanson royale d’Eustache Deschamps

NB : le moyen-français d’Eustache ne pose pas particulièrement de problèmes aussi quelques clefs de vocabulaire devraient vous suffire pour l’approcher sereinement.

En retournant d’une court souveraine

Ou j’avoie longuement sejourné,

En un bosquet, dessus une fontaine,

Trouvay Robin le franc, enchapelé,

Chapeauls de flours avoit cilz afublé

Dessus son chief, et Marion sa drue (son amie).

Pain et civoz (oignon) l’un et l’autre mangue :

A un gomer (vase de bois) puisent l’eaue parfonde.

Et en buvant dist lors Robins qui sue :

J’ay Franc vouloir, le seigneur de ce monde.

Hé ! Marion, que nostre vie est saine !

Et si sommes de tresbonne heure né :

Nul mal n’avons qui le corps nous mehaigne.

Dieux nous a bien en ce monde ordonné.

Car l’air des champs nous est habandonné.

A bois couper quant je vueil m’esvertue.

De mes bras vif. je ne robe ne tue.

Seurs chante. je m’esbas a ma fonde.

Par moy a Dieu doit grace estre rendue :

J’ai Franc Vouloir, le seigneur de ce monde.

Tu puez filer chascun jour lin ou laine,

Et franchement vivre de ton filé,

Ou en faire gros draps de tiretaine

Pour nous vestir, se no draps sont usé.

Nous ne sommes d’omme nul habusé,

Car Envie sur nous ne mort ne rue.

De noz avoirs n’est pas grant plait en rue,

Ne pour larrons n’est droiz que me reponde (cache).

Il me suffist de couchier en ma mue (cabane, retraite).

J’ay Franc Vouloir, le seigneur de ce monde.

Juge ne craim qui me puist faire paine

Selon raison : je n’ay rien offensé.

Je t’aime fort, tu moy d’amour certaine.

Pas ne doubte que soie empoisonné.

Tirant ne craing : je ne sçay homme armé

Qui me peust oster une laitue.

Paour (peur) n’ay pas que mon estat se mue :

Aussi frans vif comme fait une aronde (hirondelle).

De vivre ainsi mon cuer ne se remue.

J’ay Franc Vouloir, le seigneur de ce monde.

Dieux ! qu’a ces cours ont de dueil et de paine

Ces curiaux (gens de cour) qui dedenz sont bouté !

Je l’apperceu trop bien l’autre sepmaine,

C’un fais de bois avoie la porté.

Ilz sont tous sers : ce n’ay je pas esté.

Mangier leur vi pis que viande crue.

Ilz mourront tost, et ma vie est creue,

Car sanz excés est suffisant et ronde.

Plus aise homme n’a dessoubz ciel et nue :

J’ay Franc Vouloir, le seigneur de ce monde.

L’envoy

Prince, quant j’eu franc Robin escouté,

Advis me fut qu’il disoit verité :

En moy jugié sa vie belle et monde,

Veu tous les poins qu’il avoit recité.

Saige est donc cilz gardans l’auctorité :

J’ay Franc Vouloir, le seigneur de ce monde.

En vous souhaitant une belle journée.

Fred

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

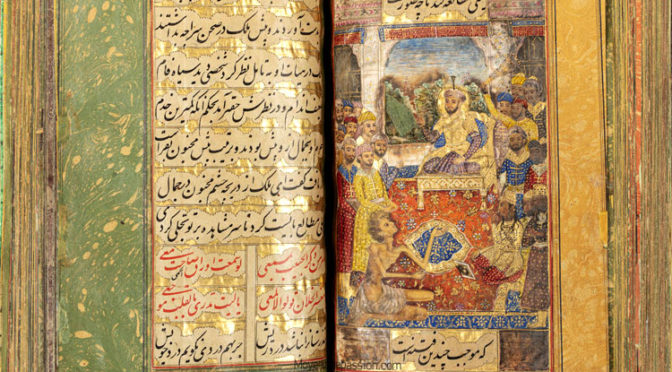

NB : pour illustrer cet article, nous vous proposons en image d’en-tête, la page du ms Français 840 correspondant au chant du jour (à consulter sur Gallica). Elle est accompagnée d’un détail d’enluminure tiré du Livre d’Heures d’Etienne Chevalier, réalisé par Jean Fouquet. Daté de la deuxième moitié du XIVe siècle et contemporain d’Eustache. ce détail représente Sainte Marguerite filant la laine dans les prés, avec sa quenouille. Cette enluminure est actuellement conservée au Musée du Louvre. Avec le château en fond, nous restons dans notre thématique.

Pour l’illustration du chant royal de l’autre illustration (image dans le corps du texte), l’extrait d’enluminure provient du Livre d’Heures des Rothschild (le Rothschild Prayer Book). Daté du XVI siècle, ce manuscrit richement illuminé est un peu plus tardif. L’enluminure représente des bergers festoyant à l’annonce de la nativité.