Sujet : chanson, poésie d’inspiration médiévale, musique, folk, poésie, médiévalisme.

Période : XXe siècle

Auteur : Luisa Zappa, Angelo Branduardi, Etienne Roda-Gil VF (1941-2004)

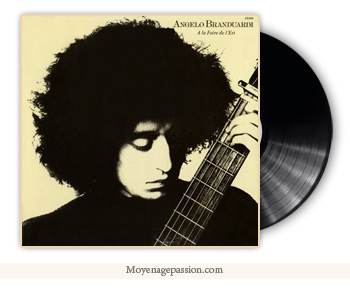

Titre : A la foire de l’est

Interprète : Angelo Branduardi

Album : À la foire de l’est (1978)

Bonjour à tous,

our les nombreux passionnés de Moyen Âge, l’intérêt pour cette période peut avoir eu les déclencheurs les plus variés. Cela a pu être la vue d’un vieux château, d’une cathédrale, un jouet qu’on vous aura offert, enfant, une forteresse de carton, un chevalier de plastique ou de plomb, peut-être encore la lecture d’un conte, d’un livre, la découverte d’un film… Quelquefois, il peut même s’agir d’une simple évocation, d’une référence lointaine.

Un parfum de Moyen Âge

Aujourd’hui, au vu du peu de place réservée à ces 1000 ans d’Histoire dans les programmes scolaires, il semble que ce soit tout de même plus par le cinéma, la littérature, ou encore le ludique, que s’immisce le monde médiéval dans nos vies. Georges Duby n’est plus à la télévision pour nous conter le temps des cathédrales et l’on y parle de toute façon, de moins en moins, de culture, de livres et si peu d’histoire. Quand il ne s’agit pas d’un déclic dû au patrimoine, c’est alors, bien souvent, d’un Moyen Âge totalement reconstruit ou idéologisé que peut naître notre intérêt. Pourtant, il ne faut pas désespérer. Nombre d’entre nous sont partis de ces mondes médiévaux fantaisistes pour aller, ensuite, à la rencontre de réalités plus historiques. Il faut, quelquefois, un départ émotionnel ou imaginaire pour susciter la curiosité et l’envie de voir plus loin.

On le constate aussi, quels que soient les canaux qu’il emprunte, le Moyen Âge ne cesse de fasciner. On peut donc supposer qu’il continuera de trouver son chemin, d’une manière ou d’une autre. Qui sait ? Les générations les plus récentes auront peut-être plus de chances de le découvrir au cœur d’une BD fantasy, d’un jeu vidéo, dans un festival ou une foire médiévale ? Quelquefois, du reste, ce n’est pas une seule chose qui leur feront aimer mais un faisceau d’éléments épars qui ont fini par former un tout, une suite de circonstances ou même une sorte « d’effet papillon » que même une mélodie aux accents anciens a pu alimenter.

Un détour inhabituel

Je dois le dire, je n’affectionne pas particulièrement l’exercice de l’autobiographie. Par principe, je ne m’y plie pas et je m’en défie, restant de l’avis (classique) qu’il ne présente guère d’intérêt, à défaut d’avoir un destin très spécial et de s’entendre vraiment sur cette définition.

À partir du dernier tiers du XXe siècle, avec l’avènement de la société du tout médiatique, le genre a aussi été largement dévoyé par certaines maisons d’éditions. On a vu alors des quantités d’autobiographies inondées les présentoirs des librairies à intervalles réguliers : anecdotes, témoignages, grands étalages dérivés de vies de people, politiques, animateurs, « fils de », « conjoint de », « ami de », sans autre intérêt qu’un sticker « vu à la télé » ou l’argument de la « célébrité » (1).

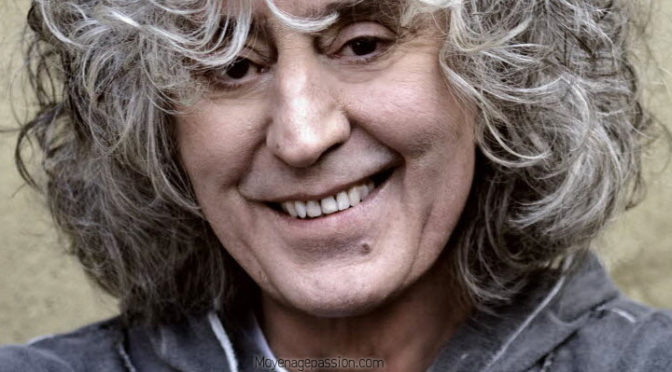

Amateur de contrepieds, au sein d’un monde qui encourage, de plus en plus, le rêgne ostentatoire du « moi je », voir du « moi tout » dans l’impudeur débridée des réseaux, je suis doublement plus partisan d’éviter les pièges du genre et d’y surseoir. Pour aborder le sujet du jour, je ferai toutefois, une exception : la seule, en 1400 articles, j’espère que vous me la passerez (sans quoi vous avez toujours l’option d’aller directement à la section : « Angelo, entre médiévalisme et médiéval »). De mon côté, cet exercice m’a semblé alimenter la réflexion sur les méandres complexes par lesquelles certaines choses viennent quelquefois se cristalliser en nous. Ainsi, ce détour me permettra de mieux parler d’Angelo Branduardi, grand troubadour italien contemporain, mais encore d’amour des langues, de racines et de billard à bandes, des mystères de l’identité et de certaines convergences. J’y ferai aussi un court tribut à certains anonymes que l’histoire n’a pas retenus mais qui continuent d’exister dans les replis de l’âme et le cœur de ceux qui les ont connus. Puissent mes mots et mon verbe ne pas troubler leur repos éternel dans leur beau lit de fleurs, aux côtés du Seigneur et de la madone en lesquels ils ont cru.

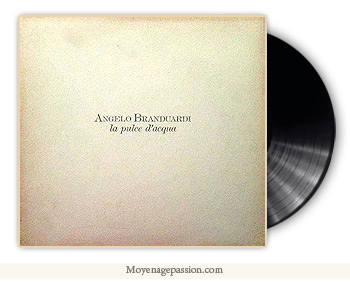

Branduardi, grand « trovatore italiano »

J’ai découvert Angelo Branduardi, au début des années 80 et à l’adolescence. Je crois me souvenir que j’étais tombé par hasard, sur un de ses titres en italien chez un disquaire : la Demoiselle ou plutôt la pulce d’Acqua (la puce d’eau), mais, à la réflexion, peut-être est-ce plutôt mon père qui me l’avait fait découvrir ? Dans ses voitures rutilantes et toujours impeccablement tenues, il écoutait alors beaucoup de musique. Suite à cela, j’avais, en tout cas, acheté l’album complet de Branduardi. J’ai toujours préféré les albums aux singles.

Dans la nuée des 33 tours vinyles et plus encore des 45 tours qui faisaient la joie des consommateurs d’alors, ce troubadour unique en son genre faisait un peu figure d’OVNI. Look improbable, coupe de cheveux plus proche des égéries de la pop noire américaine du milieu des 70’s que de la mode des 80’s, auxquels il ajoutait encore, violon, instruments anciens et mélodies surgies tout droit d’un lointain passé : ni rock yéyé, ni disco, ni funk, ni reggae, ni pop. Je n’avais alors absolument aucune culture en matière de musique classique ou baroque. Ce n’était simplement pas de mon milieu et pour moi, le folk branduardien évoluait dans une période de référence que mon imaginaire rattachait, confusément, au Moyen Âge, sans chercher bien plus loin. Une chose était certaine : chez lui, tout était différent et il n’était pas de ce temps.

Un peu de racines et de terre de Saint-Marin

Si Branduardi chantait déjà en français, c’est à sa langue d’origine, l’italien, que ma préférence allait. C’était la langue maternelle de mon père et de ses frères et sœurs, ces ritals venus tenter leur chance en France après guerre et à l’aube des années 50. À 30 ans de là, ils ne la parlaient pratiquement plus au quotidien sauf à l’occasion des grandes fêtes de famille, quand ils la chantaient ou qu’ils se racontaient entre eux de vieilles anecdotes passées. Originaires de la république de Saint-Marin, fraîchement débarqués en France entre l’enfance et l’adolescence, tous ceux qui étaient restés depuis, sur le territoire (la plupart), sœurs comme frères, s’étaient mariés à des français ou des françaises. Ils en avaient donc adopté la langue de longue date, et même le principal de la culture, pour ne pas dire l’ensemble. Comme tous mes cousins du côté paternel, j’étais, moi aussi, né d’une de ces unions franco-italiennes, Saint-Marinais par mon père, dauphinois par ma mère.

À celui qui ne roulait pas les R et à ses frères

D’entre tous ses frères et sœurs, mon père était le seul qui ne roulait pas les R en parlant le français. Il était le plus jeune de la fratrie. Débarqué à l’âge de 9 ans sur le sol de l’hexagone, il avait eu le temps d’en embrasser totalement la langue, sans conserver même un soupçon d’accent. Il n’avait pas fait que l’adopter, il aimait sa musique, sa profondeur. Il la parlait même avec humour et esprit et un riche vocabulaire que seule une passion pour le français, associée au goût de la lecture, avaient pu lui permettre d’entretenir. Quelques années après l’arrivée de la famille en France, il avait décroché, « haut la main », son Certificat d’études, faisant l’admiration de sa mère et de ses frères et sœurs. On était au début des années 50. Ces derniers avaient même insisté pour qu’il poursuive ses études, en se proposant de l’y aider, mais il avait refusé. A l’âge de 14 ans, il voulait se mettre, comme eux, au travail pour alléger le fardeau de cette grande famille. Ils étaient 8 enfants élevés par une mère seule. Le père était resté en Italie pour travailler la terre. En France, à cette époque, Sante, rebaptisé Pierre sur l’état civil, l’ainé d’entre eux, âgé d’à peine 20 ans, faisait de son mieux pour les faire vivre, aidé par Romeo, Raymond, qui, du haut de ses seize ans, s’était déjà mis au travail depuis deux ans déjà. Entrées précoces dans la vie active et sur le marché du travail, dans ses années 50, le lot était le même pour bien des ouvriers et des enfants français.

Un amour inconditionnel de la langue française

Rossano, mon père, devenu Rossino par une faute de frappe de l’officier d’état civil, puis Roland, après sa nationalisation, s’était donc mis au travail. Plus tard, il avait fait son service militaire, s’était marié, et le temps passant, il avait continué d’entretenir cet amour de la langue. Les générations d’alors s’astreignaient presque toutes à la lecture de la fameuse PQR (presse quotidienne régionale) et de ses nouvelles mais il l’avait aussi prolongé par une oreille attentive, le goût des textes, des chansons et, surtout, des lectures : pas de philosophie, ni de choses trop absconses, plutôt des poésies, des fictions, des romans chinés chez les bouquinistes dont une bonne dose de Fleuve noir et de polars : Charles Exbrayat, Frédéric Dard, plus tard, quelques incontournables comme Les Ritals ou Les Russkoffs de Cavanna,…

Littérature de gare ? On l’appelait quelquefois ainsi d’un air dédaigneux dans les couloirs de la grande littérature. On en est revenu. C’était souvent des pépites langagières, des petits trésors d’humour des années 70-80, du temps où Audiard était dialoguiste et Brassens, chansonnier. Ils finiraient tous deux au panthéon du Français de ces années là. Autre époque, autre niveau d’éducation, mais que d’exigence et de style et que d’amour de la langue sous ces plumes ciselées !

À l’image de Frédéric Dard, avec ses 300 romans pour 220 millions d’exemplaires, plus d’un auteur de ces années là aurait sans doute mérité sa place dans les académies ou les Lagarde et Michard, à défaut de la revendiquer. Quant à la grande littérature, au delà d’un certain mépris de classe, pas question, ici, de lui tourner le dos. Nombreux sont ceux qui pourraient s’accorder sur la grandeur de Balzac ou Hugo. Mais en matière d’amour de la langue, la seule vérité qui compte est que chacun puisse trouver un porte ouverte pour entrer. Et si quand la culture ouvrière s’entiche du goût des mots, ses nourritures spirituelles peuvent avoir quelquefois la modestie et la beauté simple des fleurs des champs, son amour du verbe reste toujours sincère. Sur l’échelle de l’attachement il ne démérite pas et se fout de l’échelle sociale ou de l’étiquette « populaire ». Il aime la phrase comme un étranger, un poète ou un Lucchini, apprenti coiffeur, pourrait l’aimer, avec la même fraîcheur et le même enthousiasme.

De mon côté, j’héritais de tous ses bouquins, de la main à la main. Je lui dois ainsi un certain nombre de mes premières lectures hors cadre, le goût des histoires et de la fiction et, plus important encore, la découverte que lire un roman pouvait être autre chose qu’un « devoir » scolaire : un plaisir indicible, une porte ouverte sur le monde, une liberté dont il ne faudrait jamais laisser quiconque vous priver. J’avais déjà, de mon côté, cultivé ce jardin secret.

Le chemin à l’envers

Pour revenir à notre troubadour du jour, mes doubles origines me portaient alors vers l’exotisme de cette partie de mes racines et je tendais l’oreille à tout ce qui sonnait italien. Comme mon père avait fait le chemin de sa langue maternelle au français, après avoir emprunté les routes de l’exil, peut-être fallait-il, pour une raison étrange, que je le parcoure à mon tour en sens inverse ? C’était sans doute un peu injuste pour mes origines maternelles, elles aussi modestes, même si je ne reniais rien de ma langue de chair.

Avec mes premières lectures, j’apprenais à peu à peu à l’apprivoiser mais je grandissais aussi dans un quartier ouvrier pluriethnique. Des mondes cloisonnés s’y côtoyaient et s’y entrechoquaient même parfois, et si les choses se passaient dans l’ensemble, la définition à mettre sur « être français » n’allait pas toujours de soi. Dans ce contexte, difficile quelquefois de se situer mais ces doubles racines culturelles jouait, finalement, plutôt en ma faveur. Si j’étais fils de l’hexagone par ma naissance et la moitié de mon sang, on se plaisait souvent à me dire italien pour mieux m’accepter. Déjà caméléon, je m’y pliais volontiers, en en jouant même. Il me faudrait du temps et même vivre, à mon tour, plus tard, l’expatriation, pour comprendre mes vraies racines. Loin de cette grisaille à loyers modérés, je dois aussi avouer que la bienveillance et la bonne humeur de ces oncles et tantes latins, autant que leur nature festive et leurs accents chantants résonnaient au plus profond de moi : leur bonne humeur, leurs chants, leurs rires, leurs histoires, leurs leçons de vie, leur vrai sens de la famille et de la fête, et, de l’ouvrier à l’artisan, je les aimais tous, sans réserve, dans leur joie et leur simplicité.

Comment n’aurais-je pas pu, alors, me réclamer au moins un peu de cet héritage, ni même m’y sentir légitime ? En vérité, je m’y identifiais presque totalement. Si les radios populaires de ces jeunes années 80 diffusaient déjà les Toto Cotugno ou les Richard Cocciante et si le « Svalutation » de 76 d’Adriano Celentano n’était pas encore trop loin, Branduardi su toucher, en moi, des cordes différentes. Au collège, contre l’allemand qu’on recommandait alors avec autorité (le plus grand marché d’Europe), j’avais pris l’italien en deuxième langue. Rien n’aurait pu m’en dissuader ; question d’absolue nécessité. J’y montrai rapidement des aptitudes que je voulais innées et, au cœur de cet entre-deux culturel dans lequel j’oscillais, les mélodies du trovatore italien et sa poésie allaient tombées à point nommé.

Était-ce l’origine de son art que je percevais simplement comme très ancien, dans mon inculture musicale ? Pas seulement. Tout l’ensemble était comme une réconciliation : un voyage temporel, culturel et littéraire dans lequel je retrouvais comme une lointaine réminiscence de ce qu’une partie de moi aurait pu être, sans le hasard des exodes, des destins et des unions ; et c’était un peu comme se regarder dans un miroir à facettes où se reflétait à la fois ce que j’étais et ce que j’aurais pu être, tout en ne l’étant déjà plus. Et puis bien sûr, il y avait aussi cette poésie de Branduardi, ces références « médiévales » à l’art des troubadours, et la musicalité de cette langue qui, autant que le français, s’était mis à me parler comme si je l’avais toujours eu en moi, cachée quelque part et n’attendant que d’être révélée.

Angelo, entre médiévalisme et médiéval,

des trésors de références

Qu’est-ce qui fait qu’une poésie vous touche ? Le pincement d’une corde secrète de l’âme ? Son entrée en résonnance avec un terrain profondément émotionnel, connu ou même en friche et que son verbe éveille ? Comme dans tous les arts, la magie peut opérer sans avoir toutes les clefs du texte, de sa profondeur ou de ses références. Avec Branduardi, c’était cela même qui s’accomplissait. S’il avait fini par incarner, pour moi, l’idée du monde médiéval, sa poésie portait en elle et lui insufflait un incomparable supplément d’âme : « La pulce d’acqua che l’ombra ti rubò e tu ora sei malato » : cette « demoiselle qui a volé ton ombre et maintenant, te voilà malade « . Ou encore « Il cilegio », cette merveilleuse chanson du cerisier dont voici un extrait :

Già ero vecchio e stanco

Per prenderla con me

Ma il vecchio giardiniere

Rinunciare come può

All’ultimo suo fiore

Se l’inverno viene già

J’étais déjà vieux et malade

Pour la prendre avec moi

Mais le vieux jardinier

Renonce comme il le peut

À sa dernière fleur

Si l’hiver arrive déjà.

Contre la première lecture, cette superbe chanson n’était pas qu’un chant mélancolique et superbe sur l’hiver de la vie ou de la séduction. Je découvrirai plus tard son origine dans un vieux chant religieux anglais du XVe siècle : le Cherry Tree Carol. D’inspiration biblique, il mettait en scène le vieux Joseph et parlait de son amour pour Marie, dans les évangiles apocryphes du pseudo-Matthieu (autour de 650). Dans la version anglaise du Moyen Âge tardif, le palmier dattier avait déjà été changé contre un cerisier.

Tant d’autres chansons d’Angelo Branduardi m’ont touché que je ne me hasarderai pas à en faire la liste complète, au risque d’en oublier. La lepre nella luna, conte superbe et fataliste du lièvre naïf et joueur, trahi par ses amis, le singe et le renard. « Cogli la prima mela« , chanson de liberté devenue « Va où le vent te mène » en français. Et puis encore ces magnifiques Confessioni di un malandrino , Confessions d’un malandrin inspirées du poète russe Sergueï Essenine et qu’Etienne Roda-Gil allait réussir à rendre vibrantes et sublimes dans la langue de Molière. Je dois dire ici que, pour m’être senti alors jalousement privilégié (comme seul un adolescent peut l’être) de comprendre Branduardi dans le texte, cet auteur si particulier que fut Roda-Gil, anarchiste libertaire, né de républicains espagnols exilés, parolier fidèle aussi de Julien Clerc, eu sans aucun doute une grande importance pour le troubadour milanais, en lui permettant de traverser brillamment la frontière franco-italienne. Il lui a, en effet, servi, bien plus que de simples traductions, de véritables poésies et il fut d’ailleurs le complice de Branduardi sur la grande majorité de ses albums français. Ajoutons que cette frontière n’a été qu’une parmi d’autres franchie par Angelo, artiste de dimension internationale qui a notamment chanté en italien, français, anglais, espagnol et même allemand.

La foire de l’est et tutti quanti

Dans un autre album daté de 1976, viendrait cette Fiera delle Este, une Foire de l’est plus légère, un peu enfantine qui nous occupe aujourd’hui. Bien des années plus tard, en avançant sur ce chansonnier médiéval qu’est aussi Moyenagepassion, j’en découvrirai l’origine juive et ancienne. Comme les inspirations musicales d’Angelo Branduardi sont souvent plus baroques et folk que médiévales, son œuvre est aussi pavée de nombreuses références non nécessairement liées au Moyen Âge, mais qui valent d’être débusquées.

À heures perdues, je cherche, quelquefois, encore le sens de certaines d’entre elles et qu’importe que son œuvre prenne ses sources dans un champ bien plus large que le monde médiéval ; l’alchimie et la magie du « trovatore » italien a opéré profondément en moi depuis longtemps déjà. Par le hasard de la vie et de ses trajectoires, elles s’y sont à jamais cristallisées, aux côtés de la quête de sens et d’identité d’un gamin de 15 ans et ses rêves d’Italie autant que de troubadours et de châteaux forts. Bientôt, d’autres références littéraires, cinématographiques, musicales viendraient s’y ajouter mais le grand Angelo Branduardi conserverait toujours une digne place, dans cette formation première et un peu imprécise d’un Moyen Âge imaginaire. Alors Auguri Maestro et longue vie !

De Chad Gadya à la foire de l’est,

les pâques juives au violon de Branduardi

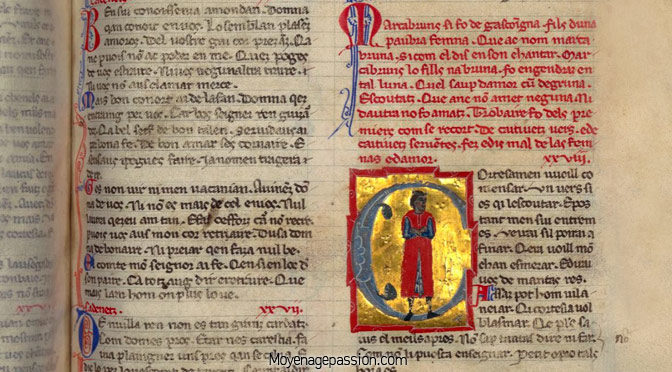

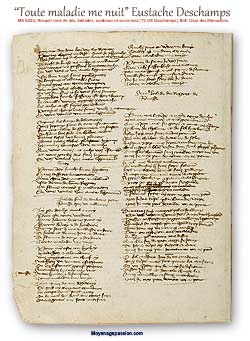

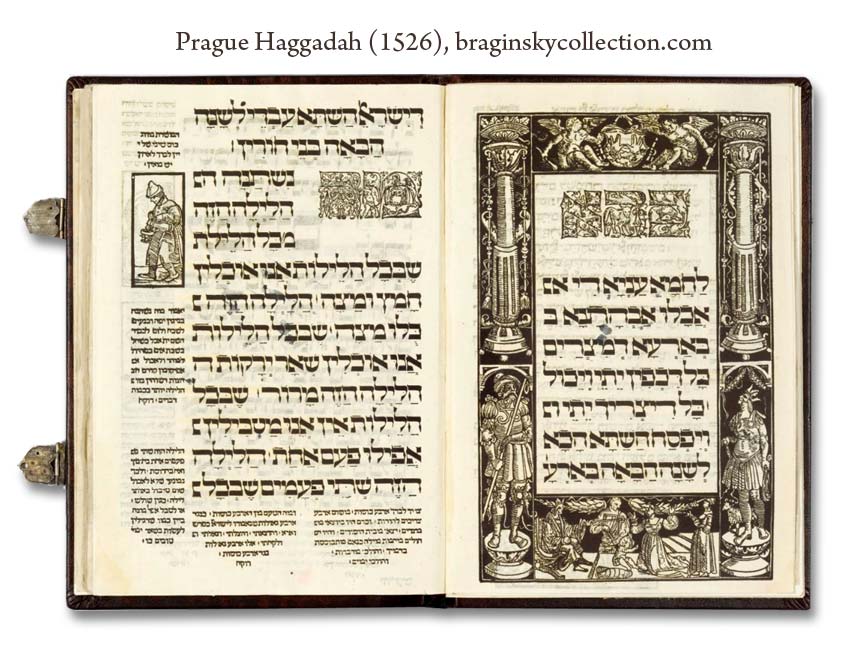

L’origine de cette chanson d’Angelo Branduardi prend racine dans la tradition hébraïque. Son titre original est Chad Gadya ou Had Gadia. Du point de vue de ses traces écrites formelles, elle apparaît, pour la première fois, dans une Haggadah imprimée à Prague et datée du XVIe siècle.

La Haggadah, texte ancien hébreu réglant le rituel du Séder durant la pâque juive est, quant à lui, fort ancien. Bien antérieure au XVIe siècle, elle daterait de plus de deux millénaires. Même si l’on sait que l’ensemble de ce rituel a pu s’enrichir au cours du Moyen Âge, la langue originelle de cette Chad Gadya trouvée dans ce manuscrit de Prague — un mélange d’araméen et d’hébreu — continue de poser question à de nombreux érudits quant à sa datation possible. Est-elle bien plus ancienne qu’il n’y parait ou a-t-elle été inspirée de chansons à récapitulation européennes médiévales ? En dehors de cette version imprimée à la Renaissance, on en daterait une première mention autour des XIIe, XIIIe siècles par le rabbin Elazar ben Yehuda of Worms (1160-1238). En dehors de la question des ses origines, la dimension symbolique de Chad Gadya a également fait couler beaucoup d’encre.

Les mystères de de Chad Gadya

Chad Gadya conte, à première vue, l’histoire d’un agneau « acheté pour deux sous sur le marché » et qui entraînera, malgré lui, des événements en cascade. Pourtant, plus qu’une comptine enfantine au premier degré, son sens demeure bien plus profond et symbolique. Elle est même considérée comme ayant une grande valeur en matière de transmission de l’histoire juive, des parents vers les enfants. Ainsi, au delà de sa simple apparence, ce chant se présente plutôt comme un enseignement sacré, une parabole sur l’exode du peuple juif qui se termine par le retour en Israël.

D’un point de vue traditionnel, Chad Gadya est d’ailleurs, chanté à la fin du « séder« , moment de la pâque juive (Pessa’h) qui commémore, notamment à destination des plus jeunes, l’accession du peuple juif à la liberté, au départ de l’Egypte. Durant ce rituel, on sert un plateau initiatique fait d’aliments très particuliers, ainsi qu’un dîner fait de viande d’Agneau.

Alla fiera dell’est, l’album

C’est Luisa Zappa, l’épouse d’Angelo Branduardi, qui adapta la chanson Had Gadia en italien en changeant l’agneau en souriceau (topolino). La version française serait, quant à elle, signée d’Etienne Roda-Gil comme les huit autres morceaux composant cet album. L’opus italien sortit en 1976, le français deux ans plus tard.

En ligne, on trouve encore quelques vinyles d’occasion de la version française ou même la version italienne en version MP3 ou CD. En dehors de cela, le violoniste, chanteur et compositeur italien n’est pas avare de partage sur sa chaîne youtube et on y trouve de nombreux extraits de concerts. À l’âge de 71 ans, il est encore très actif sur la scène musicale et nous saluons ici, à nouveau, sa belle carrière et sa longue vie de musique et de poésie. Pour suivre son actualité vous pouvez aussi vous reporter à son site web officiel.

« Alla fiera dell’est » d’Angelo Branduardi

Alla fiera dell’est, per due soldi

Un topolino mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi

Un topolino mio padre comprò.

E venne il gatto che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

E venne il gatto che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi

Un topolino mio padre comprò.

E venne il cane che morse il gatto

Che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi,

Un topolino mio padre comprò.

E venne il bastone che picchiò il cane,

Che morse il gatto che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi,

Un topolino mio padre comprò.

E venne il fuoco che bruciò il bastone

Che picchiò il cane che morse il gatto

Che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi

Un topolino mio padre comprò,

E venne l’acqua che spense il fuoco

Che bruciò il bastone che picchiò il cane

Che morse il gatto che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi

Un topolino mio padre comprò.

E venne il toro che bevve l’acqua

Che spense il fuoco che bruciò il bastone

Che picchiò il cane che morse il gatto

Che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi

Un topolino mio padre comprò.

E venne il macellaio che uccise il toro

Che bevve l’acqua che spense il fuoco

Che bruciò il bastone che picchiò il cane

Che morse il gatto che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

E l’angelo della morte sul macellaio

Che uccise il toro che bevve l’acqua

Che spense il fuoco che bruciò il bastone

Che picchiò il cane che morse il gatto

Che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi

Un topolino mio padre comprò.

E infine il Signore sull’angelo della morte

Sul macellaio che uccise il toro

Che bevve l’acqua che spense il fuoco

Che bruciò il bastone che picchiò il cane

Che morse il gatto che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

E infine il Signore sull’angelo della morte

Sul macellaio che uccise il toro

Che bevve l’acqua che spense il fuoco

Che bruciò il bastone che picchiò il cane

Che morse il gatto che si mangiò il topo

Che al mercato mio padre comprò.

Alla fiera dell’est, per due soldi

Un topolino mio padre comprò.

« A la Foire de l’est » en français

À la foire de l’est, pour deux pommes

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

À la foire de l’est, pour deux pommes,

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

Et soudain la chatte mange la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

Et soudain la chatte mange la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

À la foire de l’est, pour deux pommes

Une petite taupe mon père m’avait achetée?

Soudain la chienne mord la chatte

Qui mangeait la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

À la foire de l’est pour deux pommes

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

Soudain la trique frappe la chienne

Qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

À la foire de l’est, pour deux pommes,

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

Soudain la flamme brûle la trique

Qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

À la foire de l’est, pour deux pommes,

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

Soudain l’averse ruine la flamme,

Qui brûlait la trique, qui frappait la chienne,

Qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe,

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

À la foire de l’est, pour deux pommes

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

Soudain la bête vient boire l’averse,

Qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique,

Qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

À la foire de l’est, pour deux pommes

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

Et l’égorgeur frappe et tue la bête

Qui buvait l’averse, qui ruinait la flamme

Qui brûlait la trique, qui frappait la chienne

Qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée

C’est l’ange de la mort qui saigne l’égorgeur

Qui tuait la bête, qui buvait l’averse

Qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique

Qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée

À la foire de l’est pour deux pommes

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

C’est enfin le Seigneur qui emporte l’ange

Qui saignait l’égorgeur, qui tuait la bête

Qui buvait l’averse, qui ruinait la flamme

Qui brûlait la trique, qui frappait la chienne

Qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

C’est enfin le Seigneur qui emporte l’ange,

Qui saignait l’égorgeur, qui tuait la bête,

Qui buvait l’averse, qui ruinait la flamme,

Qui brûlait la trique, qui frappait la chienne,

Qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe,

Qu’à la foire mon père m’avait achetée.

À la foire de l’est, pour deux pommes

Une petite taupe mon père m’avait achetée.

Pour conclure, à moi de vous tendre la perche en vous posant la question : et vous de quoi vous est venu votre intérêt pour le Moyen Âge ? Dites-nous le en commentaires.

En vous souhaitant une belle journée.

Frédéric EFFE.

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du Moyen Âge sous toutes ses formes.

(1) Pour éviter tout malentendu avec l’actualité, je vais exclure de cette généralisation, le narratif autour de Duhamel qui a secoué tout récemment la classe bien pensante. Je me réfère ici à des autobiographies bien plus inconséquentes que celle-ci.