Période : XXe siècle, Angleterre victorienne,

Auteur : JRR Tolkien (1892 -1973)

Titre : Goblin Feet – Les pieds de Gobelins

Sources : Oxford Poetry (1915)

Bonjour à tous,

Une pièce désavouée par Tolkien lui-même

En France, cette poésie compte parmi les textes publiés les moins connus du grand écrivain, aussi nous avons pensé qu’il pourrait être intéressant de vous la faire découvrir. En 1971, cinquante ans après sa première parution, JRR désavouerait cette pièce, en signifiant même à un éditeur qui souhaitait la réimprimer qu’il regrettait de l’avoir écrite ou publiée. Voici ses propres mots à ce sujet : « Je souhaiterais que cette petite chose malencontreuse, qui représente tout ce que je serais amené, si peu de temps après, à détester avec ferveur, puisse être enterrée à jamais. » (I wish the unhappy little thing, representing all that I came (so soon after) to fervently dislike, could be buried for ever).

Quelques pistes

Difficile d’interpréter cela. Certaines sources indiquent qu’il aurait écrit ce poème pour sa fiancée d’alors (Tolkien : A Biography, Humphrey Carpenter, 1977) « qui aimait le printemps, les fleurs et les arbres et le petit peuple des elfes« . A en juger par la qualité du texte et la richesse des éléments que Tolkien y a mis, il n’avait pourtant pas boudé son plaisir à l’écrire.

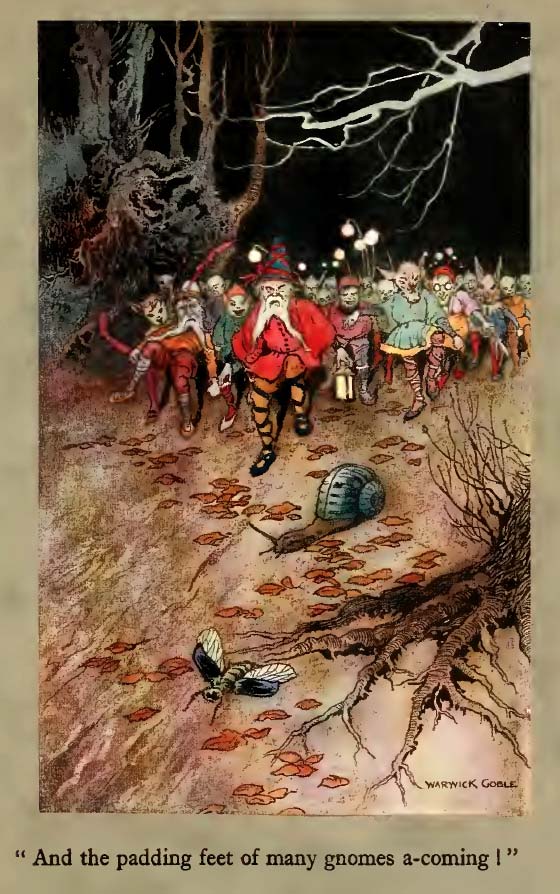

Illustration de la poésie Goblin Feet de Tolkien dans the Book of Fairy Poetry (1920)

Réaction d’un auteur devenu mature face à une oeuvre de jeunesse ? Certains auteurs soutiennent que la phrase de Tolkien ne devait pas être trop prise au sérieux. Il avait pu s’agir en partie d’une pointe d’auto-dérision, voire peut-être de coquetterie de sa part. Il semble bien, pourtant, que le texte ne lui plaisait plus.

D’autres y ont vu l’expression possible d’une certaine frustration ou grogne de Tolkien devant les maisons d’édition. N’ayant pu faire paraître son Silmarillion en même temps que le Seigneur des anneaux, malgré de longues tractations avec ses éditeurs, il aurait pu se lasser de voir ses « pieds de gobelins » de la première heure, s’inscrire dans la postérité et ne plus en finir d’être republiés (cf Jason Fisher – Early Responses to Goblin Feet). Il est vrai qu’il était passé, depuis, à un tout autre stade dans son processus de création.

Univers de contes de fées victoriens

Pour abonder dans ce sens, on notera encore, avec la spécialiste de littérature fantastique et de Tolkien Dimitri Fimi, que le vocabulaire et l’ambiance de Goblin feet rattachent la poésie à l’imaginaire victorien en matière de contes de fées et d’êtres fantastiques : gnomes, Leprechauns, petites fées volantes telles la fée clochette de Peter Pan (voir Dimitri Fimi « Come sing ye light fairy things tripping so gay”: Victorian Fairies and the Early Work of J.R.R. Tolkien » – lien alternatif pdf). Plus tard, Tolkien allait créer son propre bestiaire et son propre univers, en s’affranchissant largement de ces codes et de ces références. Face à ces petits pieds de gobelins qui semblaient alors l’enchanter, il allait faire des pieds de ses hobbits une de leur plus curieuse caractéristique. De son côté, Gollum garderait ce pas furtif des êtres décrits ici, mais les histoires de JRR allaient s’ancrer bien plus résolument dans le monde médiéval.

Retenir la magie

Quoiqu’il en soit, que Tolkien ne nous en veuille pas de republier ici cette poésie. En accord avec de nombreux éditeurs, nous continuons de la trouver excellente. Comme nous le disions plus haut, elle présente également l’intérêt de nous montrer la fascination précoce de l’auteur anglais pour les mondes féeriques et magiques, autant que son aptitude à en retraduire les ambiances. Sous les émotions soulevées chez le poète par cette vision nocturne, il nous semble aussi lire une parabole de ce qu’il aura tenté de faire tout au long de sa vie d’écrivain : le merveilleux est là, quelque part dans sa vaste imagination. Il en est le témoin fasciné et il n’a de cesse de le suivre, pour le graver de sa plume, de crainte qu’il ne disparaisse à jamais. Au fond, tout Tolkien semble déjà contenu dans cette intention : retenir la magie et faire en sorte que notre monde ne réussisse jamais tout à fait à l’anéantir.

Vers une traduction française de Goblin feet

Nous n’avons pas trouvé de traduction française de cette belle poésie et s’il en existe une, elle nous a, pour l’instant, échappé. Aussi, nous avons décidé de nous y atteler. Une fois de plus, ce n’est pas une adaptation ; nous suivons presque à la lettre le fil littéral de la langue d’origine. La musicalité, le rythme et le nombre de pieds sont perdus au passage : traduire c’est trahir. Il faut s’y résoudre en poésie plus qu’en toute autre matière. L’exercice n’a d’autres prétentions que de mettre à portée des lecteurs non anglophones le sens général de ce texte du grand Tolkien.

The Goblin feet de Tolkien

ou les pieds de gobelins

I am off down the road

Where the fairy lanterns glowed

And the little pretty flittermice are flying :

A slender band of grey

It runs creepily away

And the hedges and the grasses are a-sighing.

The air is full of wings,

And of blundering beetle-things

That warn you with their whirring and their humming.

O ! I hear the tiny horns

Of enchanted leprechauns

And the padding feet (1) of many gnomes a-coming !

Je suis au bas de la route,

Où brillaient les lanternes des fées

Et les jolies petites chauve-souris volent :

Une fine bande de gris

Qui s’enfuit de manière terrifiante

Et les haies et les herbes soupirent.

L’air est rempli d’ailes

Et de coléoptères empotés

Qui vous mettent en garde avec leurs sifflements et bourdonnements

ô ! j’entends les petites cornes

De lutins enchantés

Et les pieds furtifs de nombreux gnomes qui s’approchent.

O ! the lights : O ! the gleams : O ! the little tinkly sounds

O ! the rustle of their noiseless little robes :

O ! the echo of their feet—of their little happy feet :

O ! their swinging lamps in little starlit globes.

ô ! les lumières : ô ! les lueurs : ô ! les petits tintements

ô ! le bruissement de leurs petites robes silencieuses :

ô ! l’écho de leurs pieds — de leurs petits pieds joyeux :

ô ! leurs lampes qui se balancent dans leurs petits globes étoilés.

I must follow in their train

Down the crooked fairy lane

Where the coney-rabbits long ago have gone,

And where silverly they sing

In a moving moonlit ring

All a-twinkle with the jewels they have on.

They are fading round the turn

Where the glow-worms palely burn

And the echo of their padding feet is dying !

O ! it’s knocking at my heart—

Let me go ! O ! let me start !

For the little magic hours are all a-flying.

Je dois suivre leur sillage

Jusqu’au bas de la rue de la fée tordue

où les lapins sont allés depuis longtemps déjà.

Et où ils chantent et dansent

En un cercle argenté sous la lune

Tout scintillants des joyaux qu’ils portent.

Ils disparaissent au détour du chemin

Là où les vers luisants pâlement se consument,

Et l’écho de leurs pieds furtifs s’évanouit (meurt) maintenant !

ô ! Cela fait battre mon cœur —

Laissez moi partir ! ô ! laissez moi m’en aller !

Car les petites heures magiques sont sur le point de s’envoler.

O ! the warmth ! O ! the hum ! O ! the colours in the dark !

O ! the gauzy wings of golden honey-flies !

O ! the music of their feet—of their dancing goblin feet !

O ! the magic ! O ! the sorrow when it dies.

ô ! la chaleur ! ô ! le bourdonnement ! ô ! les couleurs dans l’obscurité

ô ! les ailes translucides des mouches-à-miel (abeilles) dorées!

ô ! la musique de leurs pieds — de leurs pieds dansants de gobelins

ô ! la magie ! ô ! la tristesse quand tout cela s’arrête. (cela meurt)

(1) Concernant ces padding feet. Au sens propre et dans le domaine textile, le mot padding renvoie à la notion de matelassage, de rembourrage. To pad peut encore signifier marcher à pied mais la piste ne semble pas la bonne. En creusant un peu, on trouve « padding feet » utilisé dans le sens de pieds dont le son est doux et étouffé. Nous avons donc opté pour « pieds furtifs » qui ne nous satisfait qu’à moitié. De fait, nous serions heureux d’avoir l’avis de spécialiste de langue anglaise sur la question.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du monde médiéval sous toutes ses formes.

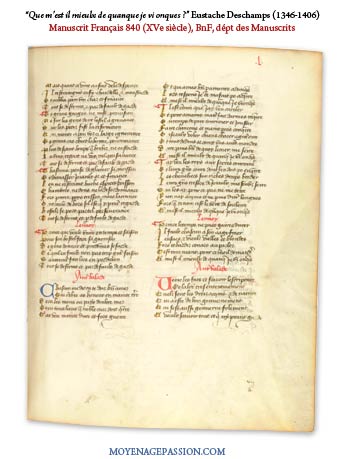

ous repartons au Moyen Âge tardif avec une autre ballade d’Eustache Deschamps. Elle est également tirée du Manuscrit français 840, conservé à la BnF et

ous repartons au Moyen Âge tardif avec une autre ballade d’Eustache Deschamps. Elle est également tirée du Manuscrit français 840, conservé à la BnF et

u début du XXe siècle et plus précisément à partir de 1910, une revue de littérature et de poésie anglaise nommée Oxford Poetry se mit à réunir des textes d’auteurs et poètes du lieu. Présentée sous la forme d’un petit fascicule, elle fut, dès son lancement, éditée de façon annuelle. Tous les thèmes pouvaient y être abordés et on y retrouvait, en général, de très belles pièces d’auteurs, contemporains de chacun de ses numéros. Depuis sa création, Oxford Poetry a traversé le temps, en changeant maintes fois d’éditeurs et elle est, à ce jour, toujours publiée. En plus de cent-dix ans, elle a vu passer de nombreux auteurs et poètes britanniques parmi les plus grands.

u début du XXe siècle et plus précisément à partir de 1910, une revue de littérature et de poésie anglaise nommée Oxford Poetry se mit à réunir des textes d’auteurs et poètes du lieu. Présentée sous la forme d’un petit fascicule, elle fut, dès son lancement, éditée de façon annuelle. Tous les thèmes pouvaient y être abordés et on y retrouvait, en général, de très belles pièces d’auteurs, contemporains de chacun de ses numéros. Depuis sa création, Oxford Poetry a traversé le temps, en changeant maintes fois d’éditeurs et elle est, à ce jour, toujours publiée. En plus de cent-dix ans, elle a vu passer de nombreux auteurs et poètes britanniques parmi les plus grands.