Période : XIIe siècle, moyen-âge central.

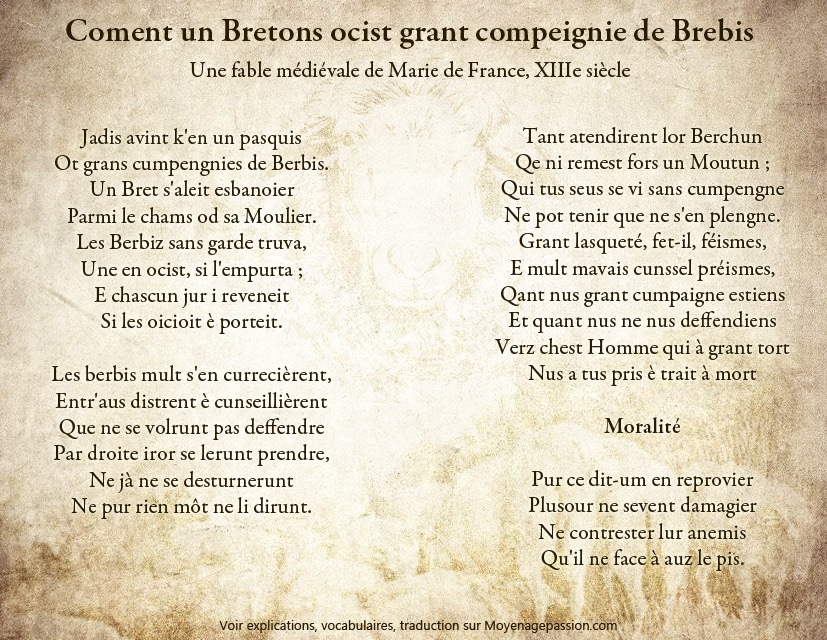

Titre : Coment un Bretons ocit grant compeignie de Brebis ou Le voleur et les brebis

Auteur : Marie de France (1160-1210)

Ouvrage : Poésies de Marie de France Tome Second, par B de Roquefort, 1820, Les Fables de Marie de France par Françoise Morvan

Bonjour à tous,

On notera que le « breton » qu’on retrouve dans le titre original de cette fable, mais aussi dans le texte (« bret ») s’est changé en loup dans certains manuscrits. Comme le personnage en question tient ici le mauvais rôle, celui du voleur et du boucher, il est difficile de dire s’il faut y voir la trace des longs conflits ayant opposé les normands aux bretons. C’est assez étonnant du reste quand on sait, que Marie de France est réputée s’être directement inspirée, par ailleurs, de nombre d’histoires bretonnes dans ses lais.

En suivant les traces du Dictionnaire histoire de la langue françoise de son origine jusqu’à Louis XIV, par La Curne de la Sainte-Pelaye et bien que la référence soit plus tardive, on apprend encore (sur la base des Serées de Guillaume Bouchet, auteur du XVIe) que l’expression pour le moins disgracieuse : « breton, larron » était en usage à une certaine époque. Etait-ce déjà le cas au XIIIe siècle ? Nous serions, là aussi, bien en peine de l’affirmer.

Quoiqu’il en soit, dans les reprises de cette fable par certains auteurs (Legrand d’Aussy, Denis-Charles-Henry Gauldrée de Boilleau) et sous diverses formes (résumé, imitation, etc) à partir du XIXe siècle et jusqu’à ses traductions plus récentes (Françoise Morvan, 2010), le « breton » originel quand il ne s’est pas mué en loup, s’est changé en Larron ou en voleur, ce qui permet, au passage, d’apprécier cette histoire avec bien plus de hauteur.

Par souci de restitution, nous vous proposons, de notre côté, la version originale de cette fable telle que donnée par Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort, dans ses Poésies de Marie de France (1830). Comme le vieux-français, mâtiné d’anglo-normand de la poétesse peut s’avérer assez ardu, par endroits, nous l’avons copieusement annoté, afin de vous donner des clés de vocabulaire utiles à sa compréhension.

Coment un Bretons

ocist grant compeignie de Brebis

Jadis avint k’en un pasquis* (pâturage)

Ot grans cumpengnies de Berbis.

Un Bret s’aleit esbanoier* (se divertir)

Parmi le chams od sa Moulier* (avec sa femme) .

Les Berbiz sans garde truva,

Une en ocist, si l’empurta ;

E chascun jur i reveneit

Si les oicioit è porteit.

Les berbis mult s’en currecièrent* (courroucer),

Entr’aus* (entre elles) distrent è cunseillièrent

Que ne se volrunt* (vouloir) pas deffendre

Par droite iror* (mécontentement juste ou justifié) se lerunt prendre,

Ne jà ne se desturnerunt

Ne pur rien môt ne li dirunt.

Tant atendirent lor Berchun* (berger)

Qe ni remest fors* (qu’il ne resta qu’un seul) un Moutun;

Qui tus seus* (seul) se vi sans cumpengne

Ne pot tenir que ne s’en plengne.

Grant lasqueté, fet-il, féismes,

E mult mavais cunssel préismes,

Qant nus grant cumpaigne estiens

Et quant nus ne nus deffendiens

Verz chest Homme qui à grant tort

Nus a tus pris è trait à mort

Moralité

Pur ce dit-um en reprovier* (blâmer),

Plusour ne sevent damagier* (causer du tord)

Ne contrester*(s’opposer à) lur anemis

Qu’il ne face à auz le pis. (même quand il leur fait subir le pire)

Poésies de Marie de France

par Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort

Aux origines

On trouve, chez Phèdre, une fable semblable dans ses grandes lignes. Elle est intitulée : les béliers et le boucher (Vervescet (ou Arietes) et Lanius). En voici une traduction :

« Ceux qui ne s’accordent pas entre eux se perdent, comme le narre la fable qui suit.

Ainsi furent-ils pris, un à un, jusqu’à ce qu’il n’en resta plus qu’un seul. En se voyant saisir, on prétend qu’il dit au boucher : » Nous avons bien mérités d’être égorgés l’un après l’autre par toi seul, car, dans notre inertie, nous avons manqué de prévoyance pour nous, puisque, quand rassemblés en un cercle cornu, nous t’avons vu debout, au milieu de notre foule, nous ne t’avons pas tué en t’écrasant et en te fracassant ».

Cette fable démontre que le méchant détruit quiconque ne s’est pas mis en sûreté et temps voulu. »

Arietes et Lanius, Phèdre et ses fables, Léon Hermann (1950)

Une éternelle mécanique de l’oppression

D’après Léon Herrman (op cité), cette histoire ferait clairement allusion à la Conjuration de Pison dont elle est contemporaine. En 65 après JC, Néron avait, en effet, déjoué un complot mené contre lui par divers nobles, familiers et politiques ayant, à leur tête, un sénateur du nom de Pison. La tentative d’assassinat et de renversement de l’empereur n’aboutit pas puisque ce dernier élimina, un par un, ses opposants.

Pour autant qu’elle puisse, peut-être, prendre racine sur ces faits historiques, cette fable demeure intemporelle en ce qu’elle met en valeur une mécanique de l’oppression bien connue et dont les tyrans ont toujours su tirer avantage. Pour n’en citer qu’un autre exemple, on ne peut s’empêcher de penser, ici, à cette célèbre poésie du pasteur Martin Niemöller (1892–1984) qui, après sa libération des camps nazis, à la fin de le seconde guerre mondiale, s’était exprimé sur les réactions des intellectuels allemands au moment des purges opérées, dans leurs rangs, par le IIIe Reich, après sa montée au pouvoir.

« Quand les nazis sont venus chercher les communistes,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas communiste.

Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas social-démocrate.

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas syndicaliste.

Quand ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne pour protester. »

Martin Niemöller (1892–1984)

Lâcheté, individualisme ? Ou, comme ici, colère rentrée et choix de la dignité silencieuse contre la barbarie, quelque soit le fond, à travers les siècles, le résultat profite toujours à l’oppresseur.

La traduction moderne des fables

de Marie de France, par Françoise Morvan

Pour revenir à nos moutons (désolé, je n’ai pu l’éviter), nous en profitons pour attirer votre attention sur les ouvrages de Françoise Morvan et son travail d’adaptation de l’oeuvre de Marie de France.

Pour vous en donner une idée, voici une belle traduction, adaptation de la fable du jour, sous sa plume.

Le voleur et les brebis

Un beau jour, dans une prairie,

Paissait un troupeau de Brebis.

Un boucher et sa femme, allant

Se promener à travers champs,

Virent ces Brebis sans berger :

L’une, tuée, fut emportée…

Chaque jour, il revient au champ.

Là, il choisit, il tue et prend.

Les Brebis en fureur s’assemblent

Et décident, toutes ensemble,

De résister sans se défendre :

De rage, on se laissera prendre

Sans dire mot, par dignité.

Plutôt mourir que protester.

Si souvent revient le glouton

Qu’il ne resta qu’un seul Mouton.

Quand il se vit seul dans la plaine,

Il ne put retenir sa peine :

« Oui, ce fut grande lâcheté

Et nous fûmes mal avisés,

Nous qui étions si nombreux, d’attendre

Et refuser de nous défendre

Contre ce boucher sans remords

Qui nous aura tous mis à mort. »

Moralité

Ainsi faut-il, dit-on, blâmer

Ceux qui se laissent opprimer

Sans empêcher leurs ennemis

De leur faire un mauvais parti.

Les Fables de Marie de France, traduites par Françoise Morvan.

En vous souhaitant une très belle journée.

Frédéric EFFE

Pour moyenagepassion.com

A la découverte du moyen-âge sous toutes ses formes.

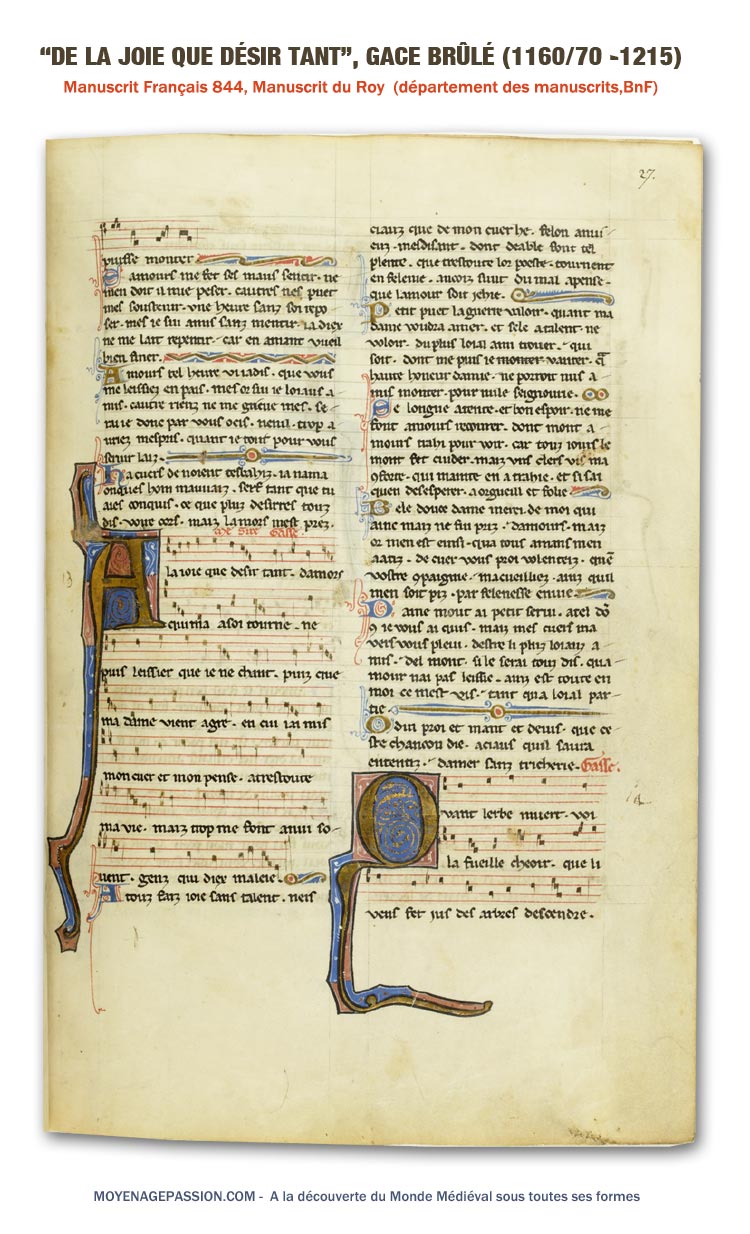

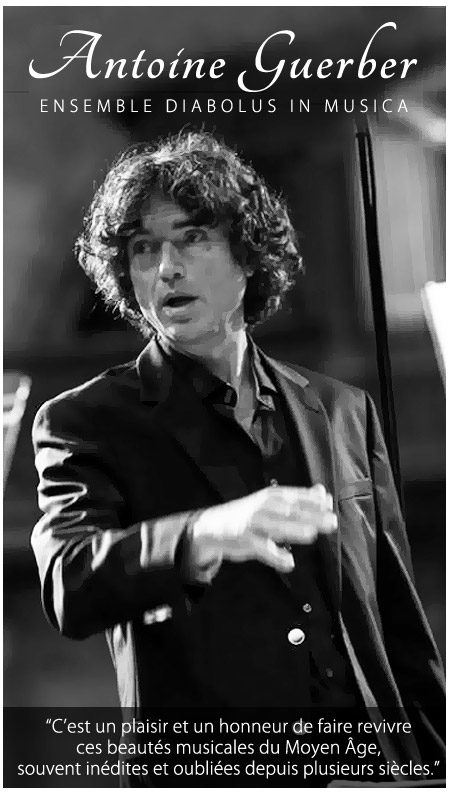

ujourd’hui, nous revenons aux trouvères des XIIe, XIIIe siècles avec une chanson médiévale de l’un des plus célèbres d’entre eux : Gace Brûlé. C’est une pièce de lyrique courtoise et l’interprétation que nous vous proposons, ici, nous provient de l’Ensemble Oliphant, dont nous aurons l’occasion de dire un mot.

ujourd’hui, nous revenons aux trouvères des XIIe, XIIIe siècles avec une chanson médiévale de l’un des plus célèbres d’entre eux : Gace Brûlé. C’est une pièce de lyrique courtoise et l’interprétation que nous vous proposons, ici, nous provient de l’Ensemble Oliphant, dont nous aurons l’occasion de dire un mot.

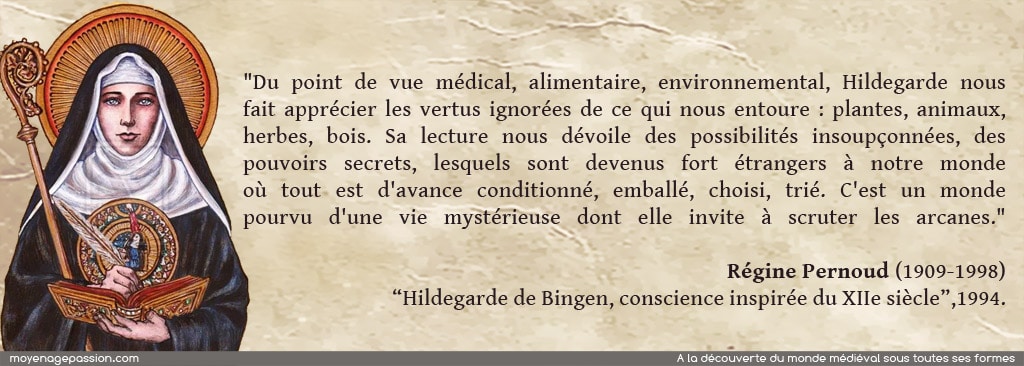

n 1994, l’historienne médiéviste Régine Pernoud nous invitait à redécouvrir l’oeuvre de la femme de lettres, médecin, musicienne, compositeur et mystique rhénane Hildegarde de Bingen (1098-1179).

n 1994, l’historienne médiéviste Régine Pernoud nous invitait à redécouvrir l’oeuvre de la femme de lettres, médecin, musicienne, compositeur et mystique rhénane Hildegarde de Bingen (1098-1179).

e titre autant que certaines inspirations de cette chanson semblent clairement dériver du descort en cinq langues de

e titre autant que certaines inspirations de cette chanson semblent clairement dériver du descort en cinq langues de